アニメ批評– category –

-

n(えぬ)週遅れの映画評〈7〉『映画 デリシャスパーティ♡プリキュア 夢みる♡お子さまランチ!』──無責任に、手を伸ばせ。|すぱんくtheはにー

キッズ向けのアニメや特撮には「3年入れ替え」説というのがあってですね、子供たちはだいたい3年でそれまで見ていたシリーズから卒業していく、みたいな見方があるんですよね。「仮面ライダー」シリーズなら『ゼロワン』(2019)から入った子供は『セイバー』(2020)を挟んで『リバイス』(2021)で卒業、みたいな。 -

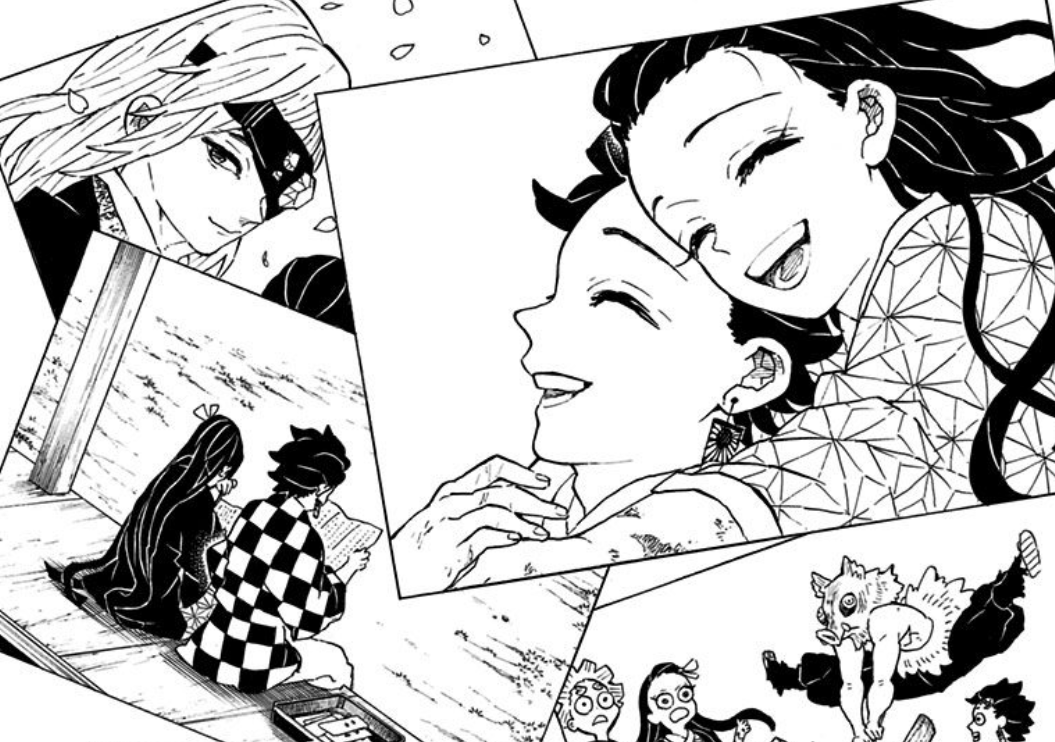

【対談】細田守が描く「継承」と「共助」──『オマツリ男爵』から『竜とそばかすの姫』まで|noirse × 志津史比古

細田守は、今敏や新海誠と同様、「映画」という形式で作品を発表することを選んだアニメ監督と言えます。ここでは、『オマツリ男爵』から最新作の『竜とそばかすの姫』(2021)まで、細田監督の長編アニメ映画をまとめて検討してみたいと思います。 -

【座談会】若手パチンカーに聞く! アニメパチンコ座談会──物語を確率へとひらくメディアミックス|早稲田大学負けヒロイン研究会

少し前からアニメの制作費においても、パチンコに関連したものが相当の割合を占めているらしいという話をよく耳にしていました。とはいえ、私が仲良くしてもらっている「低志会」には、パチンコを嗜む人はほとんどいません。そこで、パチンコとアニメの世界がどのようにつながっているのか、アニメパチンコに詳しい若い方々に教えてもらおう、というところからこの座談会の企画がスタートしました。 -

脚本家・會川昇とフィクションの戦後〈2〉故郷喪失者のフィクション──『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』|ねりま

會川昇を「戦後」の脚本家として読む。その試みの端緒として、本連載の第1回目では『機動戦艦ナデシコ』(1996−97)を取り上げ、戦争という出来事のなかで、フィクションを読むこと、語ることにおいて生じる緊張関係を論じた。政治的動員とフィクションとが絡み合う「戦争」の局面をくぐり抜け、第2回目でいよいよ我々は「戦後」の時空へと導かれる。 -

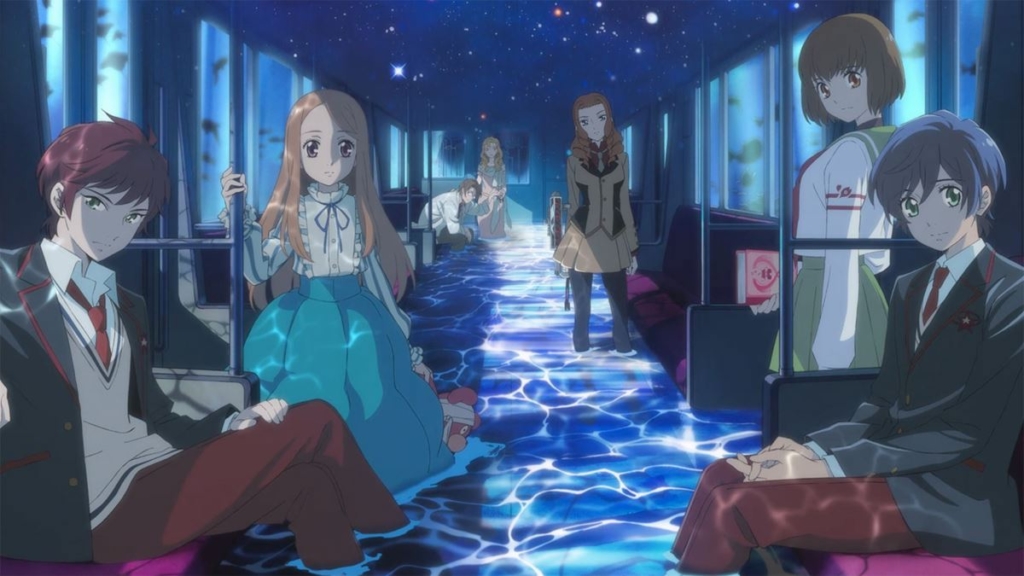

交換可能性、あるいは不可能性と桃果の倫理──幾原邦彦『少女革命ウテナ』から『輪るピングドラム』へ|籠原スナヲ

『少女革命ウテナ』と『輪るピングドラム』には、大きな違いがある。端的に言えば、『ウテナ』では周縁に追いやられてしまった問題が、『ピングドラム』では物語の中心に置かれているのだ。その問題とは、人間が「かけがえのない」(=交換不可能な)存在であると同時に「かわりがきく」(=交換可能な)存在であることをめぐる問題である。 -

n(えぬ)週遅れの映画評〈5〉映画『ゆるキャン△』──バイクの轍が、星座になる。|すぱんくtheはにー

えっとね、この作品全体を貫いているものが〈ずっとあるもの〉と〈なくなっちゃうもの〉の対比なんですよね。例えば冒頭、高校時代のキャンプのシーンで富士山をバックに花火が上がるじゃないですか。当然、花火っていうのは一瞬だけ美しく輝いて消えていくもので、それに対して富士山っていうのはまぁ、千年単位とかでそこにあるわけですよね。 -

脚本家・會川昇とフィクションの戦後〈1〉美しい戦争、美しい物語──『機動戦艦ナデシコ』|ねりま

會川昇は戦後の脚本家である。それは無論、我々が「戦後の人間」であるというのと同じ水準において「戦後の脚本家」である、というのではない。會川昇という脚本家は、物語を語ろうとするとき、しばしば戦後というモチーフを意識的にか無意識的にか導入してしまう──そのような意味で「戦後の脚本家」なのである。 -

高木さん、あるいは母と子の物語──ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ試論|てらまっと

「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」もまた、ラブコメ漫画やアニメにおける「新しい波」を名指そうとする試みだった。さしあたって私が念頭に置いていたのは、たとえば『からかい上手の高木さん』『宇崎ちゃんは遊びたい!』『イジらないで、長瀞さん』といった主に男性向けのラブコメ漫画だ。連載開始時期にはややばらつきがあるものの、いずれも大きな人気を博し、2010年代末~20年代初頭には相次いでテレビアニメ化されている。 -

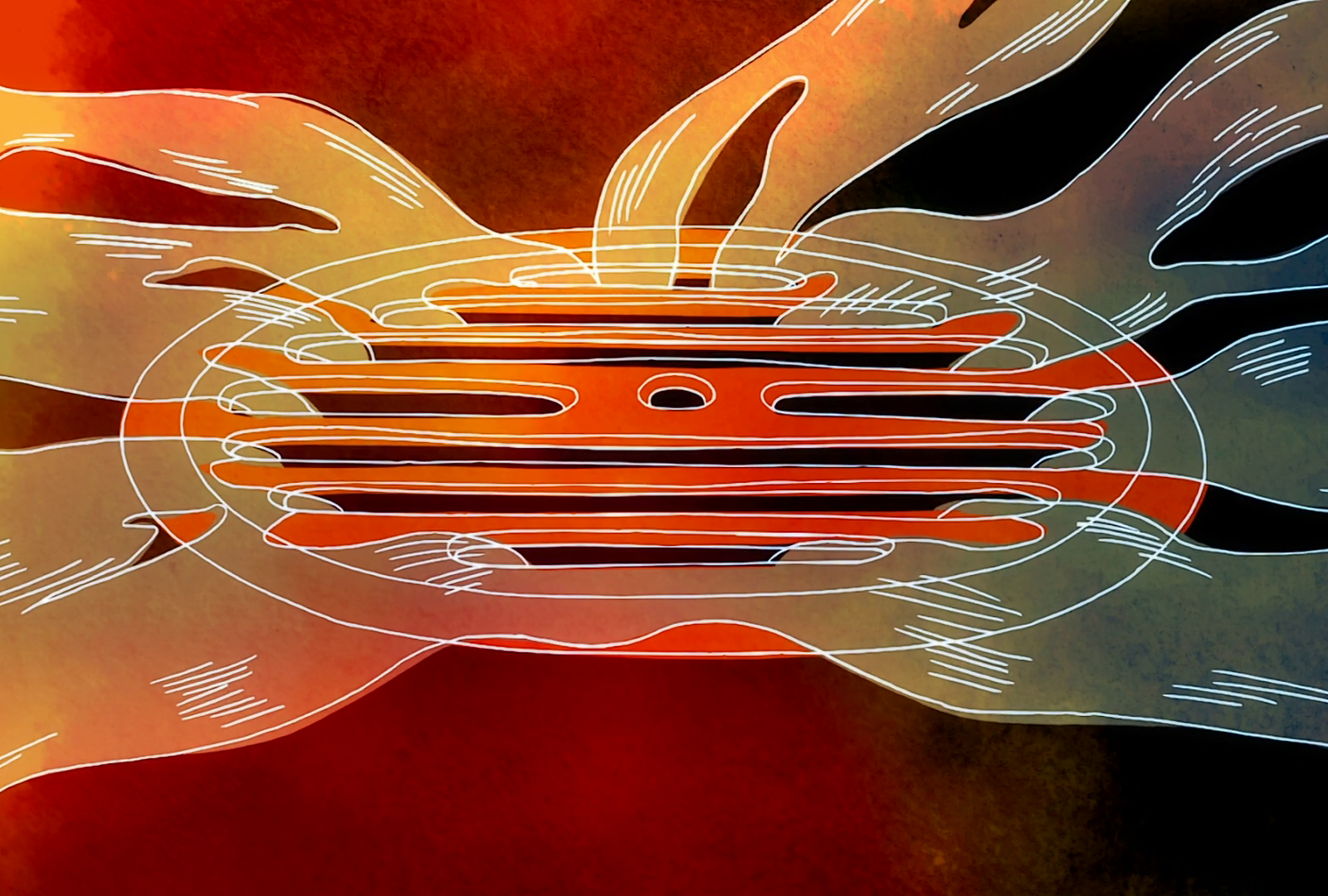

n(えぬ)週遅れの映画評〈3〉『犬王』──どんな呪いにも、続きがある。|すぱんくtheはにー

もともと湯浅政明監督の作品が好きなんです、特に『ピンポン』と『DEVILMAN crybaby』が。どっちも激しいアクションシーンで身体が歪むじゃない、『ピンポン』だったら対ドラゴン戦でスマッシュした瞬間に「ぐぅん」って腕が不自然なほど伸びる -

傷物達を抱きしめて──映画『傷物語』とアニメーションの政治性|あにもに

2016年に全3部作として劇場公開された映画『傷物語』は、アニメーションについてのアニメーションである。あるいはより厳密に言うならば、『傷物語』は、アニメーションが含有するある種の政治性を浮かび上がらせる契機を内部に有している、自己言及的なアニメーションである。 -

どんでん返しのヘテロトピア──『じょしらく』と震災後の日常|てらまっと

『魔法少女まどか☆マギカ』が大ヒットした2011年とくらべると、翌2012年は『おおかみこどもの雨と雪』や『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』といった劇場アニメが大きな興行的成功を収める一方で、テレビアニメにはこれといった話題作が見あたらなかったようにも思える。にもかかわらず、ここで『じょしらく』を取り上げるのは、マリーさん(蕪羅亭魔梨威)が可愛いとかキグちゃん(波浪浮亭木胡桃)が腹黒いとか、そういう個人的な理由だけではない。 -

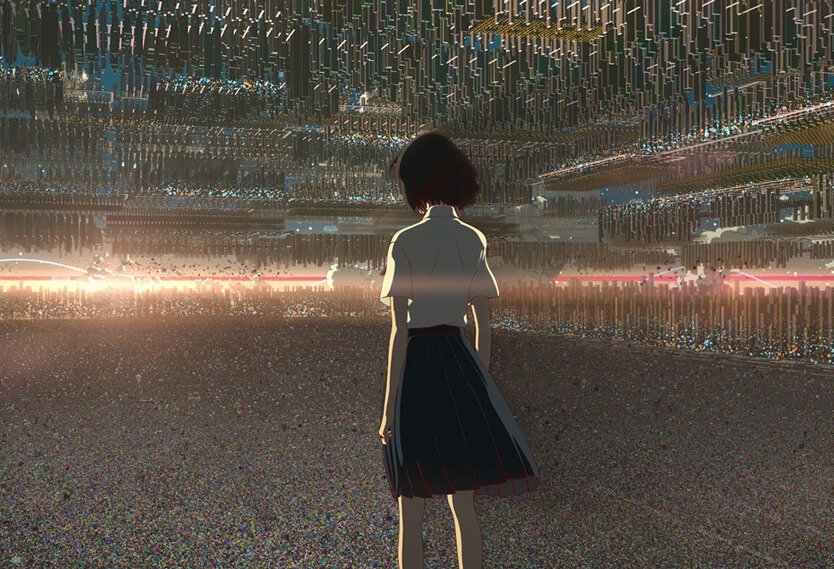

n(えぬ)週遅れの映画評〈1〉『バブル』──跳ぶために、壊すべきもの。|すぱんくtheはにー

作品の中心となるアクションシーンが「パルクール」(街の中の壁や手すりなどを跳び越えたり乗り移ったりして移動するスポーツ)なんですけど、これがねぇ、いまいちパッとしないんですよ。