※本記事は、すみ「『FF16』が傑作であるのは自らの過去を肯定しつつ変革させた点にある」(2023)を一部加筆・修正のうえ、転載したものです。

文:すみ

2023年6月に『ファイナルファンタジー16』(以下『FF16』)が発売された。多くの期待と不安が寄せられた本作であるが、その評価をめぐっては大きく意見が分かれている。大手ゲームメディアサイトの平均点を算出するメタスコアでは、100点満点中87点と比較的高い点数を獲得している(2024年1月31日現在)。しかし、凡作ないしは駄作であるとの評価も多く、決して称賛する声ばかりではない1。

私自身は50時間ほどで『FF16』をクリアした。エンディングまで終えて、『FF16』は「ファイナルファンタジー(FF)」シリーズのなかで最も感動的なゲームであると感じた。だが、この感動というのはたんにストーリーが泣けるもので素晴らしかったとか、複雑なプロットの構成が見事だったとか、そういったものとは少し違う。これまでのシリーズ作品の特徴を引き継ぎながら、その難点や弱点をポジティブなものに変えようとする創意工夫の数々に胸を打たれたのだ。こんなに深く入れ込んでしまったのは、改めて振り返ってみると、近年では『FF16』のような方向性のRPG作品があまり思い浮かばないせいかもしれない。

ここ数年で私がプレイしたRPGのうち、最も革新的だと感じた作品は、世界的にも大ヒットした『サイバーパンク2077』(2020)だ。濃密に描かれた近未来都市のビジュアル、重厚で緻密な舞台とSF設定、そして現実世界とはまったく異なっていながら、リアルで複雑さを感じさせる人間ドラマ。こうした要素をすべて盛り込んだうえで、シームレスに移動できるオープンワールドの広大な世界を構築したことに素直に感心してしまった。あまりにもバグが多かったため、発売当初の評価はさんざんなものであったが、その後のアップデートによる改善で大きく評価を上げた。今プレイし直すと、そのすさまじいクオリティはもちろんのこと、他に類を見ない挑戦の数々に改めて驚かされる。こんなにすごいRPGを目の前にしたら、『サイバーパンク2077』のような作品こそがRPGの未来を指し示す “正解” であるような気がしてしまう。

しかし、そんな正解が3年も前に出されていることを踏まえると、逆に『FF16』のような方向性のRPGから私はまったく別種の驚きを感じるのだ。一見したところ『FF16』はとても古臭いゲームに思えるかもしれないし、実際に以下のように、本作を手堅くて無難な作りだと評する声もある。

本作の個性である「体験の絶対的な安定感」は、尖ったところのない、『FF16』オリジナルの新しい体験に乏しいという意味でもある。本作の柱である「3Dバトルアクション」はスクウェア・エニックスが積み重ねてきた試行錯誤の結晶ではあるが、コマンドバトル風の戦闘アクションはいくつも世に出ているため、戦闘システムとそこから得られる経験に関して「前よりすごく良くなったな」と感じるものの、新鮮味はない。「ストーリー」に関しては「いつものFF」である。本作は極めて遊びやすく、物語体験を重視した一人用の完全アクションゲームという点で、シリーズにおける挑戦には成功している。だが、PlayStation 5というハードウェアのキラータイトルとして、大ブランドの最新タイトルとして、ほかのゲームにはない体験や業界における最前線を提供できているわけではない。面白いだけである。2

こうした評価には同意できる点ももちろんある。にもかかわらず私は、本作には「ほかのゲームにはない」固有の挑戦と達成があると強く感じたのだ。よくあるシステムを組み合わせた「面白いだけ」のゲームとは言い切れない、と。

とはいえ『FF16』の挑戦は、ややわかりにくいものでもあるだろう。なぜならそれは、これまでのFFシリーズが持っていた要素を引き継ぐかたちでなされているからだ。上記の記事にもあるとおり、今作の特徴のひとつである戦闘システムも、すでに前作『FF15』(2016)で試みられていたアクション性の高い戦闘システムを突き詰めただけのように思える。それは一見すると「革新」というよりも、たんなる「継承」に見えてしまうかもしれない。しかし私にとって本作が感動的だったのは、まさにその継承に徹底してこだわり、従来のスタイルを更新していこうとする強い意思を感じたからだった。

本稿では『FF16』の独自性をとらえるための足がかりとして、この作品に対しよくなされる批判を検討していくことにしたい。そういった批判に『FF16』がどのように応答しているかを詳細に見ていくことで、この作品がいかに挑戦的な試みであるかが浮き彫りになるだろう。本作を動機づけているのは、日本製RPGのスタイルを限界まで加速させ、世界と渡り合おうとするアイデンティティを賭けた闘争なのだ。

『FF16』に対する2つの批判

『FF16』に対する批判にはさまざまなものがあるが、ここではそのすべてを網羅的に取り上げることはしない。本稿で検討する批判は以下の2つである3。

- ムービー長すぎ問題

- リニアゲーム問題

前者の「ムービー長すぎ問題」は直感的に理解しやすいと思うが、後者の「リニアゲーム」という言葉には馴染みのない人も多いかもしれない。「直線的」を意味する「リニア」の語が示すとおり、これはさまざまな試練や障害の克服などを通じてゲーム内容が直線的に進行するタイプの作品のことだ。詳しくはのちほど説明する。

こうした批判はネットでよく見られるものである。ただし、これらは決して『FF16』という作品だけを対象としてきたわけではなく、これまでのFFシリーズ、とくに『FF7』(1997)以降の作品に対してたびたびなされてきた批判でもある。『FF16』は一見したところ、同シリーズに長く向けられてきたこの手の批判を無視しているようにも思える。しかしすでに述べたとおり、本作はむしろこうした批判に対しきわめて自覚的であり、独特の仕方でそれらに応えようとしている──というのが本稿の立場である。

これら2つの批判に対する『FF16』の応答は、私の見たところでは、ある動機によって支えられている。その動機とは「JRPG」と呼ばれることへのコンプレックスである。つまり、日本製のRPGが欧米のRPGと比較され、しばしばJRPGと揶揄されてきたことへの屈折から出発しているように思われるのだ。こうした動機を想定することで、『FF16』をたんに「面白いだけ」の作品としてだけではなく、日本産のRPGを独自のやり方で継承・更新しようとする試みとして理解することができる。順を追って見ていこう。

批判①:ムービー長すぎ問題

まずは『FF16』に対してよく向けられる「ムービーが長すぎる」という批判について考えてみたい。

この指摘自体は私から見ても頷けるもので、「プレイしているよりもムービーを見ている時間のほうが長いのでは?」と感じる人がいても不思議ではない。事実として『FF16』は、同種の他のゲームと比べてムービーを見せられる時間が長い。映画のような美麗なムービーを好意的に評価する人がいる一方で、ゲームならではの双方向性(インタラクティビティ)を毀損していると考える人も少なくない。ビデオゲームにおけるムービーの扱いは、賛否両論を集めてきた重要なトピックのひとつなのだ4。

ムービー長すぎ問題をめぐってはすでにさまざまな評価があり、それらすべてを拾い上げるのは現実的に難しい。そこで本稿では、ひとつの動画を手がかりにして議論を進めることにしたい。その動画とは、ゲームメディア「IGN Japan」が公開している「しゃべりすぎGAMER」シリーズの第352回「激論!ゲームにおけるカットシーンの存在意義とは!?」という鼎談である(話者はゲームライターのクラベ・エスラ氏、葛西祝氏、シナリオライターの各務都心氏の3名)。

第352回「激論!ゲームにおけるカットシーンの存在意義とは!?」

この動画の9分あたりから、1990年代から2010年代までのムービー(カットシーン)に関するプレイヤーの受け止め方や業界動向が語られている。内容的にはいろいろと反論もあるかもしれないが、私自身の感覚ともおおむね合致しているため、この鼎談をベースに議論を進めていこう。内容としては以下のように要約できる。

1990年代には、アニメや映画のような豪華なカットシーンがすごいという認識があった。この流れの極地が『FF10』〔2001〕であった。(8:30〜 葛西氏)

2000年代ごろに雲行きが怪しくなり、『メタルギアソリッド2』〔2001〕などに対して「ムービーが長い」という意見が出始める。さらに家庭用ゲーム機でも『オブリビオン』〔2006〕や『マスエフェクト』〔2007、日本発売は2009〕がリリースされたこともあり、ムービーによる一方的な語りではなく、会話選択システム〔ダイアローグシステム〕によってプレイヤーがインタラクティブに世界観を味わう欧米のゲームが日本でも遊ばれるようになった。それはムービー偏重であった日本のゲーム低迷期とも重なる。(10:30〜 葛西氏、強調要約者)

しかし2010年代以降、欧米のゲームにおいて、インタラクティブ性の薄いムービーとゲームプレイが分離したタイプの作品が増えてきたように感じる。『アンチャーテッド』シリーズ〔2007−〕や『ラストオブアス』〔2013〕、『ゴッドオブウォー』〔2018〕などである。それは今も続く流れだ。(17:00〜 クラベ氏)

上記の動画ではこうした歴史認識を踏まえ、ゲームのムービーをめぐる課題について議論している。三者間で意見の相違があるため、明確にひとつの結論が出ているわけではないが、次のような問題があるという点ではおおむね合意できているようだ。すなわち、ムービーと通常のゲームプレイとが乖離しており、統一されていないという問題である。クラベ氏は動画のなかで、この点について「だったら俺にアクションゲームを遊ばせて、〔それとは〕別で、なんか映画を見せてくれ、っていう気持ちには正直なってしまう」(20:10ごろ)と率直に語っている。

ここで注意すべきなのは、先の動画ではこの「乖離」がもっぱら「プレイヤーがゲームの世界に介入できない、物語に影響を与えられない」という問題としてとらえられていることだ。たとえばクラベ氏は、この問題を次のように表現している。

プレイヤーがあたかも自分でそこにたどり着いたかのような錯覚を与えなければならない。(22:30ごろ)

これは、ゲーム世界へのプレイヤーの介入を重視する考え方である。ビデオゲームというメディアで物語を表現するのであれば、プレイヤーの行為がなんらかのかたちで物語やキャラクターのありように影響を与える、そのような物語表現にこそ価値があるということだ。他のメディアでは実現できない、ビデオゲームならではの表現を重視しているとも言い換えられるだろう5。鼎談相手である2名からは、クラベ氏への目立った反対意見は出ていない。これは「なぜ “ムービーゲー” は良くないのか?」に対する答えのひとつと言える。

しかし、必ずしもそうとは限らないのではないか。ムービー長すぎ問題の本質は、プレイヤーがゲームの世界に物語的に介入できないことよりも、むしろもっと即物的に、プレイヤーが操作できない、つまりは待機させられて「退屈」してしまうことにあるのではないか。仮にそうだとしたら、たとえムービー自体は長かったとしても、なんらかの工夫によってプレイヤーの退屈さを軽減できさえすれば、ムービー長すぎ問題のすべてではないにせよ、かなりの部分は解消されるはずだ。

実際に『FF16』では、映画など他の視覚芸術ではなしえないさまざまな工夫を凝らし、プレイヤーの退屈さを解消している。これによって同作はムービーの長さにもかかわらず、ビデオゲームとして価値ある体験をたしかに生み出しているのだ。具体的に見ていこう。

「棒立ちの会話シーン」の少なさ

『FF16』では、長いムービーでもプレイヤーを退屈させないように、美麗で迫力のある映像を作るために大きな努力が払われている6。しかし同作はそれ以外にも、地味ながらいくつかの工夫によって「退屈なムービー」を減らし、ムービーの鑑賞体験の質を向上させている。そのひとつとして挙げられるのが『FF16』は他のゲームに比べて「棒立ちの会話シーン」が少ないという点だ。ここでいう「棒立ちの会話シーン」7とは、大きなモーションがなく、キャラクターたちが文字どおり棒立ちになりながら、まるで人形劇のように会話するシーンを指す。

棒立ちの会話シーンとして私がイメージしているのは、たとえば以下のような場面である。これは任天堂の『ゼノブレイド3』(2022)というRPGのワンシーンだ。

©Nintendo / MONOLITHSOFT.

RPGを作る側からすれば、このような会話シーンが生まれる理由ははっきりしている。ゲームを通じて物語を伝達するのがRPGの大きな特徴のひとつだが、そのときどきの状況や展開をプレイヤーに伝えるのに、手の込んだムービーをひとつ作るよりも比較的低いコストで制作できるからだろう。

棒立ちの会話シーンでは、プレイヤーはキャラクターたちの会話を聞く(読む)だけであることが多い8。こういったシーンは、通常のゲームプレイと比べるとプレイヤーによる操作が限られるため、どうしても退屈なものになりがちである9。さらに、手の込んだムービーのように見せることに特化したシーンでもない。そういう意味でも棒立ちの会話シーンは退屈に感じられてしまうことが多いはずだ。

「ムービー長すぎ問題」について検討するうえで、典型的なムービーではなく「棒立ちの会話シーン」に着目するのはなぜか。それは私の考えでは、いまではこういった会話シーンが、多くのプレイヤーにとってムービーの一種として認識されている可能性が高いからだ。ムービーがゲームのなかに数多く登場し始めたのは1990年代前半のプレイステーションのころからだが、当初の棒立ちの会話シーンは、そのグラフィックの違いのためにムービーとは明確に異なるものとして認識されていただろう10。1990年代後半の『FF7』から引用した以下の2枚の画像を比較すれば、両者の違いは一目瞭然だ。

©1997 SQUARE ENIX CO.,LTD.

しかし、高度な3D表現が可能になった現在では、見た目だけでは会話シーンとムービーとの区別がつきにくくなっている。そのため、多くのプレイヤーが棒立ちの会話シーンをムービーの一種と見なすようになり11、ひいてはこのことが「ムービー長すぎ問題」として顕在化する心理的要因のひとつになっているように思われるのだ。

たとえば『ゼノブレイド3』の感想をまとめた記事には、次のような不満が記されている。

ムービー見てから5歩くらい歩いてまたムービーってパターン多い

ちょっと進んだらムービームービーでダレる12

これらの感想は、ゲーム中にたびたび挿入される棒立ちの会話シーンがムービーとして認識されていることを示している。似たような意見は『ゼノブレイド3』に限らず、他のRPG作品についても目にすることが多い。つまり私の見たところでは、少なくないプレイヤーにとって実は会話シーンの多さこそが退屈(「ダレる」)に感じられており、そのことが「ムービー長すぎ問題」のかなりの部分を占めているのだ13。

これは逆にいえば、退屈な会話シーンを減らすことが、ひるがえって「ムービー長すぎ問題」への有効な対処法になることを意味している。実際に『FF16』では、とくにゲーム前半において棒立ちの会話シーンがとても少ない14。もちろん、だからといってムービーそのものが少ないわけではなく、『ゼノブレイド3』について言われていた「5歩くらい歩いてまたムービー」という特徴は『FF16』にも当てはまる。にもかかわらず、私の見るかぎりでは、本作に対して「ダレる」とか「テンポが悪い」といった非難が寄せられることはめったにない。これは、RPGでよく見る棒立ちの会話シーンが明らかに少ないおかげで、『FF16』のムービーは他のゲームのそれとは違うと印象づけられるためではないだろうか。

「ムービー長すぎ問題」に対して、退屈な会話シーンを減らすという方向からアプローチしたゲームは他に思い浮かばない。この点は『FF16』独自の試みと言っていいだろう。とはいえ、棒立ちの会話シーンを取り除くことで得られるのはメリットばかりではなく、同時にデメリットも生じることになる。では、そのデメリットを『FF16』はどのような工夫で補っているのだろうか。それを次に見てみよう。

説明不足を補う「アクティブタイムロア」

棒立ちの会話シーンを減らすことによって生じるデメリット。それは、そのときどきの状況や展開を説明する機会が減ってしまい、プレイヤーが物語を理解しにくくなってしまうというものだ。この問題に対して『FF16』で取られている対策が「アクティブタイムロア」という機能である。

アクティブタイムロアとは、ゲームに登場した人物や場所、用語などの情報をいつでも参照できる仕組みのことだ。『FF16』ではこの機能によって、ムービー中でも固有名詞や専門用語を確認できるようになっている。他の多くのゲームではムービー中はメインメニューなどを開けないものが多く、ゲーム内に用語集が用意されていたとしても、ムービーの途中で参照できるものはほとんどない。これに対し『FF16』のアクティブタイムロアは、たんにムービー中に確認できるのみならず、当のムービーに関連する用語だけがその都度ピックアップされ、プレイヤーの進行状況に合わせて最適化されている。この仕組みにより、会話シーンが削減されてもプレイヤーは無理なく物語についていくことができる。

©SQUARE ENIX CO., LTD.

『FF16』には作品世界の専門用語を解説する辞典のような機能も存在するのだが、アクティブタイムロアはこれとは別の機能として設計されている。つまり、この仕組みは「既存の用語辞典をムービー中でも見られるようにする」といった単純な対策ではないのだ。

プレイヤーはムービーを見ているあいだに、わずか2回のボタン操作でアクティブタイムロアの画面にたどり着くことができる。そこには当のムービーに関係の深い用語があらかじめ選定されており、知りたい単語をいちいち検索する必要はない。さらに、その用語もせいぜい5つくらいであるため、つい他の単語の解説を読みふけってしまうということもない。ゲーム内の文書やテキストを耽読するのは昨今の「大作RPGあるある」だと思うが15、アクティブタイムロアはムービーからの離脱をごく短時間にとどめ、プレイヤーの関心を途切れさせない仕組みになっている16。ムービーを見るうえで、余計なストレスを与えないように配慮された作りだと言えるだろう。アクティブタイムロアは、退屈な会話シーンの削減にともなうデメリットを軽減し、プレイヤーがムービーを鑑賞するという、その体験の質を向上させるのに役立っているのだ。

ムービーで常に「イベント」を起こす

『FF16』で棒立ちの会話シーンが削られたのは、退屈なムービーを減らすためだと考えられる。そうだとすれば、そういった会話シーン以外のムービーもまた退屈なものであってはならない。せっかく減らした棒立ちの会話シーンを、別の退屈なムービーで埋めてしまっては意味がないからだ。そのため『FF16』では、たしかにムービー自体の数は多いものの、そのひとつひとつのムービー内にほぼ必ずと言っていいほど重要なトピックやイベントが組み込まれている。

たとえば、主人公クライブが仲間のシドと森の中を進んでいるときのムービーを見てみよう。このムービーはエリアの移動途中の様子を示すもので、大きな展開が起こりにくいシークエンスである。しかし本作では、こういったムービーをたんなる「つなぎ」としておざなりに扱うのではなく、わざわざ当該エリアのボスである「北のヌシ」を事前に登場させている。このシーンを目にして「こいつ、絶対このあとボスとして出てくるやつだろ……」と思わなかったプレイヤーはいないだろう。事前にボスを “チラ見せ” することで、プレイヤーの期待を高めるとともに「イベント発生」の感覚を与えているわけだ。

©SQUARE ENIX CO., LTD.

このように『FF16』は、物語上の重要なトピックやイベントをできる限りムービーに盛り込むことで、ひとつひとつのムービーの密度を高めている。プレイヤーにとってはムービーが挿入されるたびに重要なイベントが発生することになり、退屈どころか、むしろ物語のテンポの良さを感じるのではないだろうか。というのも、ムービーが始まったときに「またムービーか」とうんざりさせられるのではなく、逆に「また何か起こるぞ」という期待を抱かせてくれるからだ。矢継ぎ早に進んでいく本作のスピーディーな物語展開は、こういった工夫に支えられていると考えられる。実際、冒頭で引用した『FF16』の短所を指摘するレビュー記事でも、その展開の速さには高い評価が与えられている。

ジェットコースターのような仕様の中で、「FFはシナリオが魅力である」ということを再認識することができた。17

ムービーによるゲーム体験のメリハリ

『FF16』は「ムービー長すぎ問題」に対して、棒立ちの会話シーンを減らしたり、ムービーのたびにイベントを起こしたりすることで、プレイヤーに退屈を感じさせないよう工夫している。さらに、不足しがちな説明については「アクティブタイムロア」で補うことにより、従来よりもムービーの鑑賞体験の質を向上させている。だがそれだけではない。私の見たところ、本作は個々のムービーの改良にとどまらず、広くゲーム全体の体験のなかにムービーをうまく組み込んでいるように思われるのだ。そのことを示すのが、ゲーム全体のメリハリのつけ方である。

『FF16』はしばしば「映画的」であるといわれる。しかし、本作が映画と大きく異なるのは、たんにムービーだけで緩急やメリハリをつけているわけではない点だ。『FF16』では〈戦闘 → ムービー → 移動〉という3つのパートを繰り返し、そのサイクルによって緩急を生み出している。戦闘パートでプレイヤーに緊張感を与え、ムービーパートで物語が展開する興奮やカタルシスを味わわせ、移動パートでプレイヤーの気持ちを落ち着かせる。この繰り返しによってプレイヤーをゲームにのめり込ませるわけだが、これはまったく「映画的」とは言えないはずだ。むしろ、ゲームだからこそできる構成であり、ゲームならではの表現と見なすべきだろう。

不要な情報を削ぎ落とし、物語展開に特化した『FF16』のムービーは、それだけを取り出してみれば、ひどく性急で落ち着きのないものに見えるかもしれない。しかし、ムービーをゲーム内の一要素としてとらえると、その見え方も変わってくる。次々とイベントを繰り出してプレイヤーを興奮させるばかりではなく、たとえば移動パートと組み合わせることで逆にクールダウンさせ、次なるムービーの盛り上がりへの下準備をする──といった具合である。たんに派手な映像を押しつけがましく見せられるわけではないのだ。

加えて『FF16』では、ムービーが始まり「しばらく操作はなさそうだ」とプレイヤーに思わせておいて、すぐさま操作を要求するような場面がいくつかある。これは、ムービーを見ているあいだは何もできないという退屈を打ち消すための工夫だろう。その象徴的なシークエンスが、ゲーム開始直後のオープニングである。ベテランゲーマーの多くは、本作のオープニングムービーが始まったところで「最初に召喚獣による派手なバトルをムービーで長々と見せつけてくるつもりだろう」と思ったのではないか。ところが『FF16』はその予想をあっさりと裏切り、ただちにプレイヤーによる操作が必要なパートが始まる18。ゲーム開始後わずか90秒足らずで、召喚獣フェニックスをプレイヤーが操作するパートへと移行するのだ。

批判①への応答:「退屈」を減らす

先に述べたように、『FF16』は「ムービー長すぎ問題」を「退屈さ」という観点からとらえ直していると考えられる。長いムービーが良くないのは、ゲームならではの特性に照らしてムービーそれ自体が悪いというよりも、たんにプレイヤーが操作できずに退屈してしまうためである、と。逆にいえば、プレイヤーを退屈させないような工夫を凝らせば、多くのプレイヤーはムービーを受け入れてくれるだろう、ということだ。これまで見てきたいくつかの仕掛けは、まさに退屈を紛らわすための工夫にほかならなかった。

とはいえ、プレイヤーがなんらかの仕方でムービー中もゲーム世界に介入できるようになっているかといえば、決してそういうわけではない。『FF16』のムービーでは発言や行動を選択する機会がほとんどなく、物語の展開や主人公の決断などに大きな変化を与えることはできない。本作の展開は必ず、あらかじめ定められたひとつのゴールに行き着く。しかしだからといって、この作品を楽しめなくなってしまうわけではないはずだ。「Digitally Downloaded」というゲームメディアでは、本作を次のように評したうえで満点を付けている。

このゲームには1秒も無駄がなく、つまらないキャラクターや瞬間やシーンはひとつもない。プロットは「先が気になってどんどん進めたくなる〔page-turner〕」魅惑的な叙事詩である。19

ゲームの展開や結末に対して「あたかも自分でそこにたどり着いたかのような錯覚」(クラベ氏)を与えるためには「プレイヤーの介入」が必要になる、という発想はよく理解できる。しかし『FF16』は大胆にも、プレイヤーの介入によって物語の結末を左右することは重要ではないと考えているようだ。繰り返しになるが、むしろ重要なのはプレイヤーの退屈を減らすことであり、待機させられているという感覚を与えないことである。というのも、こうした感覚こそがゲームそのものへの悪印象につながり、結果として「ただ見ているだけのムービーゲーは良くない」と言われてしまいかねないからだ。

そこで本作では、まるでジェットコースターのような急展開を与え続けることで、たとえムービーが長くても十分に楽しめる作品づくりが目指されている。そしてその試みは、さまざまなレビュー記事や採点を見るかぎり、一定の成功を収めていると言えるだろう。実際、過去のシリーズ作品のなかでもとりわけ「ムービーが長い」との批判が多かった『FF13』19(2009)と比較しても、『FF16』はより高く評価されている20。上記の「先が気になってどんどん進めたくなる」というレビューは、まさに『FF16』が目指していたものであるはずだ。

まとめよう。ゲームにおいてしばしば批判されてきた「ムービー長すぎ問題」。『FF16』ではこの問題に対し、長いムービーそれ自体は温存しつつも、プレイヤーの退屈さを軽減するためにさまざまな工夫を凝らしてきた。それが棒立ちの会話シーンの削減であり、アクティブタイムロアの導入であり、またムービー中のイベントの発生、劇的な展開、さらには操作パートの導入によるゲーム体験の緩急といったものである。まさにゲームならではとも言えるこうした工夫の数々によって、本作は退屈につながる要素を丁寧につぶしている。つまりは「ムービー長すぎ問題」を問題化させないことに成功しているのだ。

批判②:リニアゲーム問題

「ムービー長すぎ問題」に続いて、もうひとつの難点「リニアゲーム問題」について見ていこう。この問題を取り上げるにあたり、まずは『FF16』のある具体的な特徴の検討から始めたい。その特徴とは「フィールドの探索要素が薄い」というものだ。たとえば「電撃オンライン」のレビュー記事では、本作の探索要素の乏しさについて次のように指摘している。

物語中心の構成であるためか、マップ探索という要素については、昨今のRPGを考えると、少し控え目に感じました。

オープンワールドではないので仕方ないですが、物語を無視してガンガンマップ探索を進めていくことはできません。

先述したように寄り道のタイミングはたくさんあるのですが、全体の自由度はそう高くないのです。21

このような指摘には、控えめではあるがネガティブな含意があると言っていい。昨今のオープンワールドのゲームに慣れ親しんだ人であれば、フィールド上に探索すべきアイテムが数多く配置されていることは、ほとんど常識のようなものとなりつつある。それゆえ『FF16』が探索要素の薄いシンプルなフィールドを採用していることに、拍子抜けした人も多いのではないだろうか。

たとえば、ゲーム序盤の「ロストウィング」という村に向かう場面を見てみよう。プレイ開始からこの村に行くまではエリアが狭く、一本道に近いフィールドがしばらく続く。しかしロストウィング周辺では初めて、比較的広いエリアであるゴールトン農場が出現する。

©SQUARE ENIX CO., LTD.

ようやく現れた広めのフィールドを、私はあちこち歩き回って探索してみたのだが、そこには何もなかった。宝箱はおろか、話しかけられる人もおらず、インタラクトできるオブジェクトすらないのだ。そのあとにさらに広い平原のエリアも出てくるのだが、そこも似たようなものであり、まったく探索しがいがない。こちらには多少の宝箱などはあるものの、エリアの広さに比べてあまりにも配置数が少なく、マップ探索を促すようなものではなかった22。

こうした傾向は、たんに「マップの探索しがいがない」という点にのみ現れているわけではない。本作の全般にわたって、プレイヤーの自由意志で選択したり行動したりできる余地がかなり小さいのだ。探索以外にも、RPGではよくある会話での選択肢が『FF16』にはほとんど存在しない。一部のサブクエストにそういった場面があるにはあるのだが、どの発言を選んだとしても、ストーリーの大筋が変化することはない。

先の引用箇所にもあるように、こういった論点は日本ではしばしば「自由度」という言葉で語られることが多い(「全体の自由度はそう高くない」)。しかし、この言葉の実際の用法は非常に多岐にわたるため23、本稿では別の用語を採用することにしたい。それが「リニアゲーム」という概念である。

すでに述べたとおり、リニアとは「直線的」を意味する言葉だが、これは私が取り上げたい意味での「自由度」の問題と深く関わっている。このタイプの自由度(の高さ)は、英語圏では「ノンリニアゲームプレイ」と表現されることがある。そこで本稿では、『FF16』におけるある種の自由度の低さを指して、「ノンリニア」ではないという問題、すなわち「リニアゲーム問題」と呼称することにしたい。

JRPGは「リニア」なゲーム?

まずは「ノンリニアゲーム」について確認しておこう。英語版 Wikipediaにある「nonlinear gameplay」の項目では、冒頭で次のように述べられている。

ノンリニアゲームプレイのビデオゲームでは、提示される課題をさまざまに異なった順序で解決していくことができる。〔…〕逆にリニアゲームプレイのビデオゲームでは、定められた順序でプレイヤーに課題が与えられる。

ノンリニアゲームは、リニアゲームよりも大きな自由をプレイヤーに与える。たとえばノンリニアゲームでは、ゲームをクリアするための多様な順序、勝利へと至るいくつもの道筋からの選択、さまざまなタイプの勝利、そして任意のサイドクエストやサブプロットが許容される。ゲームによっては、リニアな要素とノンリニアな要素の両方を備えているものもある〔…〕。24

ノンリニアゲームとは、ゲーム中で提示される課題をプレイヤーがいくつかの異なった手順で解決できるものを指す(オープンワールドゲームも基本的にこちらに含まれる)。これに対し、課題を決められた順番で解決しなければならないのがリニアゲームである。

このような区別を踏まえると、『FF16』は明らかに “リニア寄り” のゲームと言えるだろう。サブクエストはあるものの探索要素は薄く、プレイヤーがゴールへと至る道筋を選択したり、物語の結末を左右したりすることもできない。先のレビュー記事や私自身のように、そこに戸惑いや物足りなさを覚えるプレイヤーも少なくないはずだ。

ところで、こういった「リニア」な傾向は『FF16』に限られるものではない。しばしば「JRPG」と呼ばれる日本製のRPGには、以前からこの「リニア」というイメージが強く結びついている。そしてここで重要なのは、JRPGの代表作とも言うべきFFシリーズ最新作の制作陣もまた、そのようなイメージがあることを十分に理解しているということだ。

『FF16』の吉田直樹プロデューサーは、オーストラリアのゲーム系YouTuberであるSkillUp氏から、自身が手がけたゲームに関する質問を受けている。吉田氏はこのとき、質問に含まれていた「JRPG」という語に反応し、「JRPGという言葉はかつてネガティブな意味で使われていたことを覚えている」と回答した(下記動画の29:00ごろから)。この件は欧米の他のゲームメディアでも取り上げられ、「吉田プロデューサーは『JRPG』という言葉を嫌っている」などと報じられた25。

事実として、海外のゲーマーのあいだでは「JRPG」という語には特有のニュアンスがある(日本語圏でも一部ではそうだろう)。さまざまな用法やイメージの変遷があるため、この言葉の意味するところを一般化して取り出すのは難しいが、その特徴のひとつとしてリニアゲームプレイが含意されていることも少なくない。

一例として、海外の掲示板「Reddit」のリニアゲームに関するスレッドを見てみよう。このスレッドは「“リニアな” RPGってどんなものがある?」という質問から始まっており、欧米製のRPGはもちろんだが、『FF10』をはじめ日本製のRPGを挙げる回答も数多く寄せられている。さらに、同スレッドには次のような投稿も見られる。

JRPGはほとんどリニアだ。

一般的には、JRPGは西洋のRPGよりもリニアなストーリーだ〔…〕。26

これらはもちろんそれぞれの投稿者の意見に過ぎないが、「JRPGにはリニアゲームが多い」といったイメージはある程度普及しているように思われる。同様の特徴づけはゲームメディアの記事などにも散見され、そこでは欧米製のRPGと比較して、JRPGがしばしばノンリニアな展開よりもリニアな物語を重視することや、ストーリーの分岐とは無関係のその場かぎりの会話が多いことなどが挙げられている27。日本製RPGの多くがリニアゲームプレイの作品であるという印象は、海外ではそれなりに浸透していると考えていいだろう。

批判②への応答:リニアゲームの徹底

しばしば批判的なニュアンスを伴う「JRPGはリニアだ」という指摘に対し、『FF16』はどのように応答しているのだろうか。

まずは『FF16』の製作者自身が、本作をリニアゲームとして自覚的にとらえている可能性を示すエピソードを紹介したい。『FF16』発売のおよそ1カ月前のタイミングの生放送で、本作の吉田プロデューサーがこれ見よがしに『ゼルダの伝説』シリーズ最新作『ティアーズ オブ ザ キングダム』(2023)をプレイしたことがあった。ゲーム開発者が夢中になって他社のゲームで遊ぶ様子を公開するのは珍しく、ゲームメディアでも取り上げられた28。

吉田プロデューサーは過去に、同シリーズの前作『ブレス オブ ザ ワイルド』(2017)も絶賛している29。『ゼルダの伝説』最新作は自由な探索と選択肢がふんだんに盛り込まれたノンリニアゲームの傑作であり、吉田プロデューサーはそのことを認知しているばかりか、素晴らしい作品であると認めてもいる。『FF16』の発売1カ月前というイベント時期を考えると、ゲーム自体はほぼ完成していたとみていいだろう。このタイミングで『ティアーズ オブ ザ キングダム』を遊ぶ姿を公開したのは、『FF16』という作品が『ゼルダの伝説』シリーズとはまったく異なるタイプのゲームであり、固有の価値を提供できるという強い自信があったからではないだろうか。

実際、先に述べたように『FF16』はマップの探索要素が薄く、歩き回ってみようというプレイヤーの期待をあっさりと裏切ってくる。ロストウィングのようなエリアの隅に宝箱をいくつか配置するだけでも、印象はかなり違ってくるだろう。その程度であれば開発コストもほとんどかからないはずだが、何ひとつ配置されていない。この割り切り方には驚いてしまった。そういう中途半端なことは一切やらない、リニアな作りが徹底されているのだ。

リニアゲームプレイに割り切った『FF16』の仕様の数々を見ていると、こんなメッセージが込められているのではないかと邪推したくなる──「プレイヤーに探索を楽しませたいのであれば、探索要素を極めた『ゼルダの伝説』のようなゲームを作るべきであり、そうでないのであれば、むしろ探索要素自体をなくしてしまったほうがいい」。もちろんこれはいくぶん大げさな解釈だが、優れたノンリニアゲームがすでに存在することを理解しつつ、あえてそうではないゲームを作ろうとする意図があった可能性は十分に考えられる。

『ゼルダの伝説』の近作をプレイしてきた吉田プロデューサーにとって、オープンワールドに慣れ親しんだゲーマーから「アレもできない、コレもできない」と文句を言われることが予想できないはずはない。だからこそ、中途半端に選択肢を用意するのではなく、あえてノンリニアな要素を徹底的に削除したのではないか。それは『FF16』の目指すところをはっきりと示す必要があったからだ。

むしろここまで徹底しているからこそ、プレイヤーは途中で気づくことになる──「ああ、これはフィールドを探索するゲームじゃないんだ」「選択肢で物語の分岐を楽しむゲームでもないんだ」「そうじゃなくて、ジェットコースターみたいに進んでいく一本道の物語を楽しむゲームなんだ」。私自身はまさにそう考え直すことで、途中からは無駄にマップを歩き回ることなく、どんどん物語を進めていくスタイルへとプレイ姿勢を変えていった。

製作陣のねじれた挑戦

それにしても、なぜ『FF16』の制作陣はこれほどまでにリニアなゲームを作ろうと考えたのだろうか。同様の疑問は、批判①の「ムービー長すぎ問題」についても言える。すでに述べたとおり、本作は長いムービーに伴う退屈さを減らすためにさまざまな工夫を凝らしてはいるものの、ムービー中にプレイヤーが物語に介入できないという問題そのものを解決しているわけではなかった。プレイヤーはあらかじめ決められた展開をなぞり、たったひとつの結末を目指すことしかできない。RPGというジャンルにおいて、ここまでリニアな路線を(おそらくは意図的に)打ち出しているゲームはかなり珍しい──というより、私の知るかぎりでは他に思い浮かばない。少なくとも、大作と呼ばれる世界のRPGにはほとんど類例がないのではないか。

さらに、先ほど紹介した「JRPGという言葉はネガティブ」という吉田プロデューサーの言葉を思い返してほしい。この発言と「JRPGにはリニアゲームが多い」というイメージを併せて考えると、ここには明らかに一種の “ねじれ” があることがわかる。吉田プロデューサーは「JRPG」という言葉を嫌っているにもかかわらず、彼が手がけた『FF16』はきわめてリニアな、つまりはJRPG的なゲームなのである。

実は吉田プロデューサーは先のインタビュー動画で、たんにJRPGという言葉に不快感を示すのみならず、さらに踏み込んで「JRPGは差別的な言葉だ」とまで語っている。この「差別的(discriminatory)」という強い表現からうかがえるのは、『FF16』の製作陣、あるいは少なくとも吉田プロデューサーのなかに、JRPGと呼ばれることへの根深いコンプレックスが存在するということではないだろうか。

「JRPGとは、10代かそこらの少年が世界を救う荒唐無稽なストーリーで、どことも知れないファンタジー世界をアニメ風のアートワークで描き、一本道をひたすら歩かされる子供っぽい作品である」。これはJRPGのイメージを私があえて意地悪く表現したものだが、似たような印象を抱いている人は決して少なくないはずだ。実際、吉田プロデューサーは世界を巡り各国のファンと交流するなかで、JRPGやFFシリーズにそういったイメージを持たれていると感じた、とSkill Up氏の動画で話している(先の動画の31:00ごろから)。

しかし、だからこそ逆に、JRPGと呼ばれる特徴をゴリゴリに推し進めてもなお、世界に通用するRPGを作りたい──吉田プロデューサーはそう考えたのではないか。それはJRPGのステレオタイプなイメージをあえて踏襲しながら、しかし探索要素や選択肢が極端に少ない「リニアゲーム」でも十分にプレイヤーを楽しませることはできる、というねじれた挑戦だったにちがいない。少なくとも、私にはそう思えてならない。

長らく日本製RPGの中心にあり続けていたFFシリーズにとって、JRPGという言葉につきまとう「リニア」なイメージは、想像以上に深刻な問題だったのかもしれない30。『FF16』はこの問題に対し、リニアな展開を削ることで対処するのではなく、むしろ極端に推し進めることでJRPGのステレオタイプを先鋭化し、そのイメージを内側から突き破っていくような解決を目指したのではないか。

そのことを示すために『FF16』を同シリーズの過去作品と比較し、吉田プロデューサーの「差別的」という言葉の意味するところについて、もう一歩踏み込んで考えみよう。なぜ吉田氏は、かくもねじれた挑戦に臨まなければならなかったのか──これが長い考察の最後の論点になる。

「多様性の欠如」という非難

『FF16』は発売前に「多様性」をめぐってちょっとした騒ぎになったことがある。主人公側の主要キャラクターとして黒人などがほとんど登場しないことから、人種や民族に関する多様性が欠如していると批判されたのだ31。

とくに問題視されたのは、多様性の乏しさに対する吉田プロデューサーの回答だった。吉田氏はこの問題についてどのように語っていたのだろうか。やや長くなるが、ゲームメディア「IGN Japan」に掲載されたインタビュー記事から引用しよう。

この〔『FF16』という作品の〕舞台設定自体の基盤となっている地理的、技術的、そして地政学的な制約により、ヴァリスゼア〔=『FF16』の舞台となる世界〕に対して、現実である地球上の現代社会ほど、広範囲の多様性を持たせることは非現実的でした。

〔…〕民族的多様性を「入れ込み過ぎること」は、我々が語りたかった物語(ファンタジーでありながらも実際の歴史に根差している物語)にオーバーフローをもたらし、自分たちが目指す物語を創るために、あえて自らに課してきた制約を壊してしまうものになり得る、と考えました。

〔…〕だからこそ、僕たちが皆さんに注目していただきたいのは、キャラクターの外見よりも、むしろ「人」として彼らがどんな内面を持つのか。それは複雑で、なおかつその性質、背景、信念、性格、動機において多様性を持ち、皆さんの多くが共感できるようなストーリーを持っている、という部分です。ですから、ヴァリスゼアにも間違いなく多様性はあります。それは、あらゆる面での多様性とは言えないものの、僕たちが作り上げた舞台設定と相性が良く、相互に物語の品質を高め、開発チームのインスピレーションやコンセプトにも忠実であり続けられるような多様性になっています。32

上記の発言は、多様性をめぐる問題に関してはやはり不十分な回答と言わざるを得ない。吉田プロデューサーは『FF16』の舞台設定上、実際の現代社会ほどの民族的多様性を確保することはできなかったと釈明しつつ、キャラクターの外見ではなく内面の多様性に注目してほしいと語っている。しかし、いくら中世ヨーロッパを参考にしたとはいえ『FF16』がファンタジーである以上、かなり自由な世界観構築が可能なはずであり、有色人種を登場させられない理由にはならないだろう33。

そもそも、近年の多くのゲーム作品でさまざまなマイノリティの当事者がキャラクターとして登場するのは、たんに「多様性に配慮していますよ」というアピールのためではない。そうではなく、そのこと自体がある種の政治的なアクションとなって、現実社会に良い影響を与えることを狙って行われるのが通例である。ところが、外見ではなく内面の多様性に注目してほしいという吉田氏の発言は、このアクションとしての側面を軽視しているように見えてしまう。重要なのは実際にキャラクターとして登場させることであって、心情的に共感可能かどうかということではないはずだ34。

もちろん、吉田プロデューサーに悪意はないのだろう。ただ、昨今の大作ゲームでは普通に見られる人種的多様性が不十分であることや、その点についてのピントのずれた釈明が批判の対象となることに不思議はない35。とはいえ、私はここでたんに発売前の騒動を蒸し返し、吉田プロデューサーの “意識の低さ” を糾弾したいわけでもない。むしろ注目したいのは、上記の引用箇所に見られる次のフレーズである。

それは、あらゆる面での多様性とは言えないものの〔…〕

この発言は、『FF16』という作品が十分な多様性を表現できていないことを、製作者自身がある程度理解していることを示唆している。そして興味深いことに、実はゲーム内にも上記のエクスキューズ(弁明)と似通ったニュアンスの台詞が登場する。この符合は『FF16』における多様性の問題を、たんなる不足や欠陥としてではなく、JRPGをめぐる “ねじれ” の問題として解釈することを可能にしてくれる。吉田プロデューサーが漏らした「差別的」という言葉は、まさにこうした文脈のうえでこそ理解されるように思われるのだ。

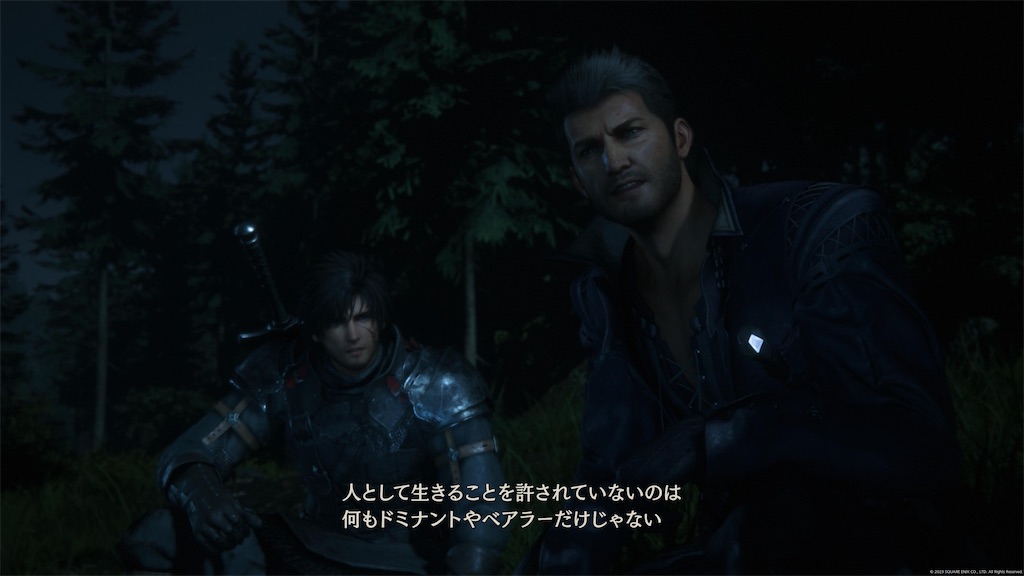

「何もベアラーだけじゃない」

『FF16』には、シドというキャラクターが「人として生きることを許されていないのは何もドミナントやベアラーだけじゃない」と語る場面がある。

©SQUARE ENIX CO., LTD.

『FF16』では主に、差別をめぐる問題が「ベアラー」という存在を通じて語られる。ベアラーとは魔法を使える人間のことだが、作品世界では被差別者として奴隷のように扱われている36。本作では一貫してベアラーの境遇の厳しさが描かれ、彼らを救うための物語としてメインストーリーが展開していく。シドは迫害されるベアラーを救出・保護する組織のリーダーを務めている。

ただし『FF16』では、肌の色や性別、貧富の差などによる差別や社会問題はほとんど扱われない。ベアラーに対する残酷な描写は、たしかに現実に存在する人種差別的な行為を参考にしてはいるものの、外見的には差別する者もされる者(ベアラー)も白人であるため、差別の生々しいリアリティやおぞましさのようなものは感じられなかった。それゆえに現実社会の問題に応答する政治的アクションとしては、やはり踏み込みが足りないようにも思えてしまう。こうした描写をもとに「人として生きることを許されていないのは 何もドミナントやベアラーだけじゃない」と言われても、多くのプレイヤーにはあまりピンとこないのではないだろうか。むしろ「本作ではベアラーだけが差別されているかのように描かれているけれど、現実社会にはほかにもいろいろな問題があることはわかっていますよ」と弁明しているようにさえ感じられるかもしれない。

しかしその一方で、私自身はこの「何もドミナントやベアラーだけじゃない」という台詞から、まったくベクトルの異なる印象も受ける。この種の政治的な話題について、触れることすら避けようとしていたかつての日本のRPGと比較すると、ずいぶん意識が変わったな……と思ってしまうのだ。

実際、同じFFシリーズの作品でも、以前と比べて政治的な話題に対する意識や感覚は大きく変化している。このことはレジスタンスとしての主人公たちの戦いや、彼らの目的に関する台詞からもはっきりと見て取れる。にもかかわらず、作品の内外でいま見てきたようなエクスキューズが発せられてしまうという点にこそ、JRPGをめぐる “ねじれ” の根深さがうかがえる。

ともあれ、まずはFFシリーズにおける意識の変化をたどるために、いまなお人気の高い『FF7』から具体的な台詞を引用して『FF16』と比較してみよう。

「正義」をめぐる意識の変化

『FF16』の主人公クライブは、ベアラー救済組織のリーダーであるシドに導かれ、物語が進むと自身が組織の新たなリーダーとなる。シドは作中で次のように語っている(強調引用者)。

「“人が人として生きられる場所をつくる” ことなんだと…」

「俺が本当に欲しかったのは…そう誰もが…自分の意志で…生きられる場所だ…」

「このくそったれな世界に居場所を…窮屈なクリスタルの牢獄を ぶち破るんだ」

©SQUARE ENIX CO., LTD.

これが彼らの目的だ。一見すると何の変哲もない台詞に思えるかもしれないが、本作の20年以上前に発売された『FF7』と比べるとその違いがよくわかる。

『FF7』では終盤、主人公のクラウドと反体制組織アバランチのリーダーであるバレットたちが語り合うシーンがある。続いて、そこで交わされる台詞を見てみよう(強調引用者)。

クラウド

「みんなが何のために戦っているのか それをわかっていてほしいんだ」

「星を救う……星の未来のため……確かにそのとおりなんだと思う」

「でも、本当は、本当はどうなんだろう?」

「俺にとっては、これは個人的な戦いなんだ」

「セフィロスを倒す。過去との完全な決別」

「それが星を救うことにつながっているんだ」

「俺、考えたんだ」

「やっぱり俺たちは自分のために戦っているんだ」

「自分と……自分が大切にしている誰か? 何か? そのために戦う」

「そのために星を救う戦いを続けているんだ」

バレット

「たしかに……」

「星を救うってのは、なんとなくカッコいいよな」

「でも、オレたちにできたのは あの、魔晄炉爆破だ……」

「今となっちゃあ、あんなやりかたはいけなかったってことは良くわかる」

「仲間たちや関係ない大勢の人間を不幸にしちまった……」

©1997 SQUARE ENIX CO.,LTD.

比べてみると一目瞭然だが、『FF16』ではあらゆる人間が持つべき権利のために戦っていることがわかる。「人が人として生きられる場所」「誰もが…自分の意志で…生きられる場所」といったシドの言葉が、普遍的な権利の獲得を志向していることは明らかだ。その一方で『FF7』では、あくまで「個人的な戦い」であることが何度も強調されている。クラウドたちが世界を救うのは、彼らの「個人的な戦い」がたまたま「星を救う戦い」につながっているからにすぎない。彼らの根本にあるのは個人的な動機であり、バレットもこの後の台詞で、自分の家族や故郷のために戦っていることを認める。

『FF7』のこうした動機づけは、すべての人のために戦おうとする『FF16』の普遍的な理念とはまったく異なっている。個人的な戦いがたまたま多くの人にとって良い結果をもたらすという、どこか言い訳めいた理屈。そこには、普遍的な「正義」に対してあえて距離を取る、あるいは無関係を装うような態度が滲み出ている。すべての人のために戦う、と大上段から正義を語ることを恥じらうような感覚が『FF7』にはあったのだ。

しかし『FF16』は違う。誰もが平等に人間らしく生きられるべきであり、不当な差別を受けることがあってはならない、そのために戦うのだと明確に述べられている。すべての人のための戦いを気恥ずかしいと感じたり、ためらいを覚えたりすること自体、いまなお差別や迫害に苦しんでいる人々への想像力を欠いているのではないかという、すぐれて現代的な感覚が『FF16』にはある。ひるがえって『FF7』が発売された1990年代には、まっすぐな正義感は恥ずかしいとか、あえて正義を気取らないほうが誠実に思えるとかいった風潮があったのかもしれない。

正義に対する両作品の違いは、それぞれの作中の具体的な描写からも読み取れる。引用した『FF7』のバレットの台詞には、エネルギー施設にあたる「魔晄炉」の爆破というテロ活動について「今となっちゃあ、あんなやりかたはいけなかったってことは良くわかる」と反省する発言がある。この点も『FF16』とは対照的だ。本作でも「マザークリスタル」というエネルギー施設の破壊(テロ行為)が主人公たちによって行われるのだが、こちらは「人が人として生きられる場所をつくる」という明確な目的意識と覚悟のもとで遂行される。それを良くないことだったと反省するような描写はない。『FF7』に滲む、正義を疑うかのようなそぶりを『FF16』は簡単には見せないのだ。

また別のシーンにも同様のスタンスがうかがえる。それは『FF16』のヒロインであるジルのエピソードだ。彼女は、かつて自分や自分の仲間を凌辱した組織を壊滅させ、そのリーダー(司祭)を自らの手で殺害するのだが、その場面はかなりショッキングなものとして描かれている。ジルは近接武器である剣を構え、相手の体を深々と刺し貫いて殺すのである。

©SQUARE ENIX CO., LTD.

かつてのJRPGであれば、たとえば敵キャラクターを殺すにしても、同伴しているクライブなどの男性に任せて、彼女自身の手を汚さないような表現になっていたかもしれない。あるいは遠距離から魔法などで爆発を起こし、その爆発に巻き込まれて相手が死ぬという表現を採用することで、ある種の残酷さを回避することもできただろう。しかし『FF16』では、あくまで当事者であるジル本人の手で断罪され、復讐が果たされる。この点もまた、自分たちのテロ活動を安易に反省してしまう『FF7』とは大きく異なる。

これらの描写に共通するのは、正義のための戦いを軽々しく反省しないということだ。『FF16』では「正義の戦いだからといって人に迷惑をかけてはいけない」とか「相手を殺してしまうのはやりすぎ」とかいった、安易に相対化するような態度が一貫して避けられている。そういう安っぽい反省はおかしいという感覚が『FF16』にはある。本作における「正義」への態度が『FF7』と比較して大きく変化していることは明らかだろう。

多様性の “キワ” における戦い

『FF16』には、普遍的な正義の理念を安易に相対化しない現代的な感覚が息づいている。にもかかわらず、ここで私が強調したいのは、20年以上前の『FF7』から劇的に変わったかに見える『FF16』においてさえ、まだ「正義」に対してわずかなためらいのようなものが残っていることだ。それが表れているのが先のシドの台詞であり、そして吉田プロデューサーが漏らした「それは、あらゆる面での多様性とは言えないものの」という言葉である。

先ほども述べたとおり、これはある種の弁明にすぎないのかもしれない。しかし私にはそれだけではなく、正義や正しさといったものをどこかで相対化してとらえてしまう、そうした抜きがたい意識があるようにも感じられる。あらゆる多様性を踏まえた表現なんて、どだい無理なのではないか……そんな戸惑いにも似た気持ちが潜んでいるように思えるのだ。

これはもちろん私の臆測にすぎない。しかし、こうしたエクスキューズに「JRPGは差別的な言葉だ」という吉田氏の発言をあわせて考えると、『FF16』の製作陣がたとえば次のような疑念を抱いているのではないかと勘ぐらずにはいられない。それはつまり「JRPGと呼ばれるスタイルは、他のさまざまなスタイル(欧米のRPGなど)と同じように、多様な表現のひとつとして平等に受け入れられているだろうか?」という疑いである。

実際、先の動画のなかで吉田プロデューサーが「差別的」という言葉を用いる前に、『FF16』の別のスタッフ(ローカライズディレクター)のMichael-Christopher Koji Fox氏が次のように語っている(先の動画の28:10ごろから、強調引用者)。

吉田が伝えたいことは、私たちはゲームを作るときにJRPGを作っているのだと思って取り組んでいるのではないということです。私たちは単にRPGを作っている。JRPGという言葉は、欧米のメディアで使われている言葉であって、日本のユーザーやメディアで使われているものではない。

ここではかなりはっきりと、欧米のメディアやユーザーから「JRPG」という分類を押し付けられることへの抵抗感が吐露されている。吉田プロデューサーがJRPGという言葉に対し、いささか不釣り合いなほど重い「差別的」という表現で応答したのは、つまるところ、多様性だなんだと言うわりに、JRPGという言葉を無自覚に使用する欧米メディアへの苛立ちがあったからではないだろうか。

繰り返しになるが、これはあくまで私の臆測である。しかし『FF16』の制作陣のなかに、JRPGという言葉やイメージに対するこういったコンプレックスがあるのだとしたら、彼らには普遍的な「正義」のために戦うことへの一筋縄ではいかない感情があるのかもしれない──そう推測しても不合理ではないはずだ。

欧米メディアやユーザーの唱える「多様性」から、たやすく漏れてしまいかねない日本のRPG。正義に対する感覚が20年以上前の作品と比べて大きく変わってもなお、そうした正義に100%は乗り切れない気持ちがあり、かつ、無遠慮にJRPGと呼ばれ続ける現状があるのだとしたら、日本を代表するRPGシリーズの最新作はどのように作られるのか。逆説的な言い方になるが、それは長いムービーやリニアゲームプレイといったJRPGのスタイルを決して否定することなく、むしろそのスタイルを突き詰めることで進化させていくというものだろう。そして『FF16』を高く評価する人々の多くは、過去のFFシリーズやJRPGの蓄積を継承しつつ、その矛盾や難点をポジティブなものに変えようとする本作の姿勢にこそ共感しているのではないか。

海外にも日本製RPGを愛好する人は多い。吉田プロデューサーが認めるとおり、昨今、JRPGという言葉へのネガティブな印象はだんだんと薄まっており、好意的なニュアンスで使われることも増えてきている。しかし、私を含めた日本人ゲーマーは忘れてはいないのだ。2000年代以降、しばしば「JRPG vs. 欧米製RPG」という枠組みで語られ、日本産ゲームが貶められてきたことを。そういう根深いコンプレックスを、たんに欧米と同じようなRPGを日本人が作ることによって払拭できるだろうか。いや、できないはずだ。むしろきわめつきのJRPG、圧倒的クオリティのJRPG的RPGによってしか、これを克服することはできない。

吉田プロデューサーにとって『FF16』という作品は、自身がほかならぬ日本のゲーム業界で生きてきたという、いわばアイデンティティを賭けた取り組みだったにちがいない。過去の自分や自分の会社(スクウェア・エニックス)がやってきたことを肯定するのみならず、その手法を極限まで、そして過剰なまでに加速させること。それによって「ムービーだらけだ」とか「フィールドの探索しがいがない」といった批判もすべて織り込んで、選択肢のほとんどないリニアな物語を徹底的に、まるでジェットコースターのように語り切ること……。

『FF16』のシドは語った。すべての人が人として生きられる場所を作るために闘う、と。まさしく『FF16』を作るということは、すべての人(JRPG制作者)が人(RPG制作者)として生きられる場所を作るための闘争だったのではないか。それは「多様性」という概念の真ん中で繰り広げられる戦いではない。その周縁部、まさに “キワ” の部分で戦われる闘争なのだ。

『FF16』という到達点

『FF16』は、日本のRPGが歩んできた道程のひとつの到達点といえる。それは自らのアイデンティティを賭した長い長い闘争の果てにある作品である。発売後1週間で世界で300万本以上を売り上げ37、賛否両論ながら絶賛の声も少なくないのは、本作が日本人のみならず、日本製RPGを愛してきた世界中の人たちの心の琴線に触れたからではないかと私は考えている。

かつてのJRPGスタイルに固執するという、古典回帰的な願望や理念だけが先行しているのではない。ゲーム内のあらゆる局面でストレスを軽減し、快適さを向上させ、不自由ではあっても決して退屈させず、テンポよく楽しめる体験の提供に愚直なまでにこだわる。そういった不断の努力の果てに、JRPGの難点だと考えられていた長いムービーやリニアゲームプレイが、あたかも召喚獣フェニックスのごとき “蘇生” を果たす。

JRPGのスタイルでも、いやJRPGのスタイルだからこそ、ここまでプレイヤーを楽しませられるということ。これは「ファイナルファンタジー」という日本製RPGの歴史を背負ったシリーズの最新作だけがなしうる、傑作と呼ぶにふさわしい達成ではないだろうか。

著者

すみ sumi

ビデオゲームに関するブログを書いています。RPGやアドベンチャーなど、特にストーリーが魅力的なゲームに興味があります。最近は『バルダーズ・ゲート3』『不思議のダンジョン 風来のシレン6』『パルワールド』をプレイしています。

Blog:ビデオゲームとイリンクスのほとり

Twitter:@turqu_boardgame

関連商品

関連リンク

脚註

- たとえば以下の記事などを参照してほしい。岩井浩之「スクエニ渾身の新タイトル『FF16』は“観る”大作、一部ユーザーの賛否は割れる」、ダイヤモンド・オンライン、2023年7月2日。渡邉卓也「人種問題だけじゃない…『ファイナルファンタジーXVI』が国内外で“賛否両論”を呼んだ“納得の理由”」、文春オンライン、2023年7月9日。 ↩︎

- Takayuki Sawahata「『ファイナルファンタジーXVI(FF16)』レビュー。これは「堅実」か、それとも「無難」か。ゲームをクリアさせることに特化させたゲーム」、AUTOMATON、2023年7月6日。強調引用者。 ↩︎

- 本文で取り上げた2つ以外の批判には、たとえば次のようなものがある。『FF16』は前作と比べて戦闘システムが明確にアクションゲーム寄りになっており、「デビルメイクライ」シリーズに見られるスピーディーな剣戟アクション(俗に「スラッシュアクション」と呼ばれる)のメカニクスを採用している。そのため、従来のRPG型の戦略性やリソース管理といった楽しみを味わいにくく、その点がFFシリーズを愛好していた人たちの一部から批判されている。また『FF16』の戦闘システムを純粋にアクションゲームとして評価した場合にも、先行するスラッシュアクション作品と比べて質が高くないという批判がある。これらは重要な指摘ではあるものの、本稿の論旨と直接は関係しないため取り上げない。 ↩︎

- ただし、ムービーが長いのは『FF16』に限った話ではない。同様の批判はFFシリーズに対してこれまでたびたびなされており、『FF7』以降はとくに顕著になっている。同作はシリーズで初めて3Dポリゴンを採用し、従来のドット絵による表現から大きく転換した作品だった。『FF7』のムービーには映画のような迫力ある演出が施されており、その美麗な映像は当時、かなり大きな衝撃を与えた。同作以降、FFシリーズでは高品質な3DCGが売りとなり、続く『FF8』(1999)以降も、ムービーの見た目の派手さが多くの人を魅了してきたことは事実だろう。しかしその一方で『FF7』以前からのFFシリーズのファンのなかには、そうしたムービー偏重に思える製作姿勢を非難する者も少なくなかった。そのため、FFシリーズの黄金期はスーパーファミコンの頃の『FF4』(1991)から『FF6』(1994)までだという意見も根強くある(たとえば以下のブログ記事などを参照。「ファイナルファンタジーⅥとスーパーファミコン黄金時代」、みちのく砂丘Ⅱ、2019年10月27日)。さらに、このような意見はFFシリーズにとどまらない。プレイステーションが発売された1994年以降、CDが主要なゲームソフトのメディアとなり、ゲームの大容量化が一挙に進んだ結果、CGムービーをふんだんに盛り込んだゲームが数多く発売されてきた。そういったムービーを楽しむ人がいる一方で、「ムービーをただ見せられるだけの時間は、ゲーム体験としてどうなのか?」という疑問もまた多くの人が口にするようになった。いずれにせよ、ゲームにおけるムービーの是非については、これまで数多くの賛否両論があったことは確かだろう。 ↩︎

- ただし、動画の要約の3つめで指摘されているとおり、2010年代以降は欧米発の作品でもムービーとゲームプレイが乖離したものが増えてきている。こうしたトレンドに乗っている作品は、ビデオゲームならではの表現を重視する立場からは、ゲームとしての価値が低いと判断されるだろう。この点に関しては各務都心氏が鼎談でも取り上げている。興味深い論点ではあるが、本稿ではこれ以上の深入りはしない。 ↩︎

- たとえば「ファミ通.com」の以下のレビュー記事でも、「実際に遊んでみた感想は、とにかく映像の迫力がすごい」と評されている。バーボン津川ほか「『FF16』世界最速プレイレビュー。硬派な王道本格アクション&超ド派手な“召喚獣合戦”が両立。初心者から上級者まで対応する画期的な難度調整に注目【『FF16』メディアツアー】」、ファミ通.com、2023年2月28日。 ↩︎

- 本稿では「棒立ちの会話シーン」をリアルタイムレンダリングのシーンとしては定義しておらず、逆に手の込んだムービーをプリレンダリングのシーンとして定義しているわけでもない。昨今、リアルタイムレンダリングによって制作されたムービーであっても、多彩なモーションや派手な場面が描かれることが増えており、制作技術の違いにより区別することは本稿の主旨ではないからだ。そのため、ここではあくまで見た目の動きの少なさによって区別することにする。その境界ははっきりしないが、本稿の議論において明確な定義づけの必要はないと考えている。 ↩︎

- ときには選択肢を選ぶケースもあり、その場合は「意味のあるボタン入力」ではある。しかし、たいていは会話のテキストを進めたり、スキップしたりする程度がほとんどだろう。 ↩︎

- ただし、棒立ちの会話シーンをめぐる問題意識は、必ずしも『FF16』という作品に固有のものではない。たとえば、名作RPGとして名高い『ウィッチャー3 ワイルド・ハント』(2015)では棒立ちの会話シーンにおいても多彩なカメラワークを取り入れ、人物のバストショットや遠景からのロングショットなど、見せ方をさまざまに工夫して会話シーンの退屈さを軽減していた。 ↩︎

- なお『天外魔鏡II 卍MARU』(1992)や『ゼノギアス』(1998)などのムービーはアニメ調のカットシーンであり、2Dの通常画面での会話シーンとの違いはより明確だったと考えられる。 ↩︎

- たとえば『ゼノブレイド』シリーズのムービー時間を計測している以下のブログ記事では、戦闘や移動以外のすべてのシーンをムービーとしてカウントしている。「ゼノブレイド3のムービーの長さを過去作と比較してみた」、シイサイドの日記、2022年9月3日。 ↩︎

- 「ゼノブレイド3、思ったよりつまらないの俺だけ?まとめ」、スキあらばGAME、2022年8月2日。 ↩︎

- 別のまとめサイトの記事には、たとえば「そもそも昔のRPGでいうところの会話イベントが全てムービーみたいなもんに置き換わってるだけだろ」「RPGで会話イベントに文句言ってどうするの?」といった意見が掲載されている。こうした見解からも、会話シーンがいまやムービーの一部として認識されていることがうかがえる。「なんでJRPGってムービーシーン入れたがるの?」、mutyunのゲーム+αブログ、2023年3月5日。 ↩︎

- ただしゲームの後半では、たとえば船の部品となるアイテムを作成するメインクエストなどが典型的だが、前半よりも棒立ちの会話シーンが増える。その手の会話シーンが増えたことで、ゲーム後半はテンポの悪さを感じたユーザーもいるかもしれない。とはいえ、後半は激しい戦闘やムービーなども多いため、それほど気にならなかったユーザーも多いのではないかと思う。 ↩︎

- ゲーム内の書籍や文書などを読みふけってしまう行為の一例として、たとえば以下のブログ記事を参照。「スカイリムプレイ日記!⑦町の住民の家を漫画喫茶だと思っている読書大好きインテリゴリラ」、ゴリラスーパー大暴れ!、2023年1月27日。 ↩︎

- アクティブタイムロアでピックアップされる単語の数を絞るために、当のムービーのテキスト自体も専門用語が多くなりすぎないように配慮されているようだ。『FF13』(2009)では「パルスのファルシのルシがパージでコクーン」などと大量の専門用語がネットで揶揄されたが、こういったわかりにくさは『FF16』では避けられている印象がある。 ↩︎

- Takayuki Sawahata、前掲記事。 ↩︎

- たとえばゲーム実況者のおついち氏は、ムービーと思わせてすぐに操作パートが始まることに「え、いきなり召喚獣戦やるの!?」と驚いている。次の動画を参照。「【体験版(ストーリー編)】おついちの「ファイナルファンタジーXVI(FF16)」【2BRO.】」、おついちTube、2023年6月12日。 ↩︎

- 『FF13』の当時の評判を踏まえた以下のレビューを参照。「賛否両論というか否が多かった FF13 を実際にクリアするまでプレイしてみた」、aruto’s diary、2020年4月4日。 ↩︎

- たとえば「Polygon」というサイトのレビュー記事では、『FF16』が『FF13』を思い起こさせるとしながらも、「『FF13』の最も大きな問題は、その痛いほどのスロースターターなところだったが、〔…〕『FF16』はその問題を共有していない」と評されている。Oli Welsh, “Final Fantasy 16 is a slick, modern epic with the soul of a PS2 game.” Polygon, May 22, 2023. また、批評家による平均点を算出する「メタクリティック」においても、本作は87点をマークし、83点の『FF13』を上回っている。 ↩︎

- Go「【FF16ネタバレなしクリア後レビュー】シリーズ最強のストーリー&アクション! 怒涛の展開に止め時が見つからず」、電撃オンライン、2023年10月7日最終更新。強調引用者。 ↩︎

- 平原のエリアが無駄に広いだけかというとそうではない。『FF16』には、強敵のモンスターを倒す「モブハント」と呼ばれるサブクエスト的要素がある。この種のモンスターが登場する場所として、こういった広いエリアの特定の場所が指定されることがあるのだ。とはいえ、そうした場所にモンスターが出現するのは、討伐(ハント)依頼が出てからのことである。つまり、プレイヤーが該当エリアを事前に探索し、そこで思わぬ強敵と遭遇するということにはならない。 ↩︎

- 「自由度」の用法の多様さについては、たとえば日本語版Wikipediaの「自由度(ゲーム)」の項目を参照してほしい。ここで自由度の一例として挙げられている「初期設定が柔軟にできる」には違和感を覚える人もいるかもしれないが、文脈によってはたしかにそのような意味で用いられている例がいくつも存在する。 ↩︎

- “Nonlinear gameplay,” Wikipedia. 強調引用者、2024年1月31日最終閲覧。 ↩︎

- たとえば以下の記事を参照。Raul Landaverde, “Final Fantasy Producer Doesn’t Like the Term ‘JRPG’.” GAMERANT, March 2, 2023. ↩︎

- “Any ‘linear’ RPGs?,” Reddit. 2024年1月31日最終閲覧。 ↩︎

- たとえば、Clordia Wang, “The ‘Jaded’ RPG: The Fall of Japanese RPG.” Game Developer, December 8, 2014. および、Tristan Jurkovich, “6 Differences Between RPGs And JRPGs.” THEGAMER, February 5, 2021. などを参照。 ↩︎

- Aki Nogishi「『FF14』公式テスト放送にて、『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』に夢中な吉田Pに注目集まる。「吉田ゼルダ」なるワードが爆誕」、AUTOMATON、2023年5月13日。 ↩︎

- 吉田氏が『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』を称賛した際のコメントについては、以下のアーカイブページを参照。https://itest.5ch.net/krsw/test/read.cgi/ghard/1619254125/ ↩︎

- これまでのシリーズ作品をプレイしてきた人には、FFシリーズが本当にリニアゲームと呼べるのかどうか疑問に感じるだろう。たとえば『ファイナルファンタジー5』(1992)では、多種多様なジョブやアビリティが用意され、プレイヤーはそれらを自由に組み合わせることができた。また『ファイナルファンタジー12』(2006)のガンビットシステムも、簡易なプログラミングのような仕組みがあり、かなり幅広い戦闘スタイルを構築することが可能だった。こういった個々の作品の特徴を踏まえれば、FFシリーズを単純にリニアなゲームと見なすことはできない。とはいえ、本稿で問題にしているのはあくまでリニアな “イメージ” であり、これは戦闘システムやプレイスタイルの多様性というよりも、物語展開のあり方に多くを負っている可能性がある。いずれにせよ、FFシリーズに代表されるJRPGの多くは事実として、言葉の正確な意味でのリニアゲームとは言えないと私自身は考えている。 ↩︎

- たとえば「Eurogamer」の以下の記事では、『FF16』の人種多様性に関してゲーム配信者などからの批判的なコメントがいくつも紹介されている。 Ed Nightingale, “Yoshida’s response to Final Fantasy 16’s lack of diversity is ‘souring’, say Black players.” Eurogamer, 9 November, 2022. ↩︎

- Kat Bailey「『ファイナルファンタジーXVI』の開発者に独占インタビュー『ゲーム・オブ・スローンズ』との比較やレーティング問題、人種の表現について訊く」、IGN Japan、2022年11月7日。強調引用者。 ↩︎

- 実際の中世ヨーロッパにおいてもイスラム文化をはじめ、事実として人種的・民族的多様性は存在したと考えられる。この点からも『FF16』の多様性の欠如を擁護するのは難しい。 ↩︎

- なお『FF16』では物語の後半に入ると、一応は有色人種のキャラクターが登場する。発売前にはそのことが明らかではなかったため、本作に対する批判が盛り上がってしまった可能性は高い。とはいえ、そのキャラクターも物語上の主要人物としての扱いではなく、批判がまったく不当なものだったとは言えない。 ↩︎

- 『FF16』と近いタイミングで発売された大作ゲームに『ハリー・ポッター』の世界を舞台とする『ホグワーツ・レガシー』(2023)があるが、こちらには数多くの有色人種の学生たちが登場する。また『Marvel’s Spider-Man 2』(2023)では、白人のピーター・パーカーと黒人のマイルズ・モラレスのダブル主人公が採用されており、メインストーリーでもサブクエストでも非常に多様な人種やジェンダーのキャラクターが描かれる。 ↩︎

- 普通の人間は直接魔法を使うことはできず、クリスタルという特殊な鉱石を利用しなければならない。しかしベアラーはクリスタルを使うことなく、そのまま魔法を使うことができる。そんな特別な能力を持っているのであれば、その社会でもっと重宝がられてもよさそうなものだが、その点は措いておくとしよう。いずれにしろ『FF16』の世界では、ベアラーは魔法が使えるがゆえに差別され、奴隷として過酷な労働を強いられ、発言も移動も自由にできない被差別者として描かれる。なお「ドミナント」はベアラーの上位互換のような人間であるが、議論の主旨とは関連しないため詳述しない。 ↩︎

- Hideaki Fujiwara「『ファイナルファンタジー16』300万本突破。発売後1週間で売り上げる」、AUTOMATON、2023年6月28日。 ↩︎