文:永瀬恭一

ゴミの居場所

わけのわからないものがある。少し見て、とりあえず異質であることは感じるのだが、それは、異質ではあるけれども美しい、のではない。とにかく異質なのであってその異質さはどこにも結びついていない。

素材はうすっぺらい紙で、切り口はまったく不器用に見え、技術的にとくに洗練されているとも思えない。しかしやけに入り組んでいて、一目では骨格をつかめない。折り紙のように、現実にある鶴や兜を模していたりもしない。言ってみれば抽象なのだけれども、では純粋に形式的な論理の展開だけでできているとも思えない。ここにはなにか、生理的で、感覚をざわつかせる、滑らかでないものがある。

わからない。なんどか見直してみて、繰り返し言うしかない。だけれども、僕はこの「わからなさ」に、たぶん、取り憑かれてしまっている。

わけのわからないもの、異質なものは、どこでどのように居場所を見つけられるのだろうか。多くの人が脅え、自分のとりあえずの居場所を確保し、強化し、有効なものだけを求め、発案し、宣伝し、消費してゆく社会で、およそ異質であるだけのもの、快感の発生や不安の除去や他者との共通の価値観の確認などにも使えない、言ってみれば「ゴミ」でしかないものに、居場所はあるだろうか。そして、「ゴミ」が、もしかしたら見ているかもしれない夢を、誰かが見てとり、聞き取り、語り直すことは、できるだろうか。

僕はこれから、「ゴミ」の見ているかもしれない夢を語るしごとをしてみたい。もちろん、そんなことはひとりでやっていればいいとも言える。僕が、この試みを世の中に問うてみたい、と考えるのは、日本語で書かれる作品についての文章が、どこかで評価が期待できる作品を改めて褒め直すか、反対に攻撃的な批判をして、対象の既存の評価を批判者が奪うような内容があまりに多すぎると思えるからだ。同じ時代に作られる、優れているかどうか未だ確定していないもの。作者自身にとってさえ、その作品が「良い」かどうか、判断できないもの。そんな、なんの保証もない対象への考えを試みる場所を作ろうと思う。それが批評の仕事だ、と暗に言いたいのではない。ただ、いま、有効性の見えない事物について、有効性の見えないまま語るための手法を、僕は批評以外に見いだせない。

語る言葉がない、ということ

古谷利裕というのがその「わけのわからないもの」を作る人の名前だ。1967年に生まれた、画家・評論家で小説も書いている。すでに著作は3冊もあり、だから社会的な意味で古谷は「わけのわからない」人ではまったくない。美術や文学やマンガ、アニメーションなどに関する文章が雑誌や本に載っていて、現在においては評論家としての受容が目立つ。また、画家としても古谷は一定の評価を得ている。日本国内の代表的な「平面」の展覧会であるVOCA展には2002年に谷新の推挙によって出品しているし【図1】、実力のある作家を選択していた、かわさきIBM市民ギャラリー「現代の眼」シリーズでは、2005年に早見堯の丁寧な評が添えられた上で古谷の個展が企画開催されている【図2】。いずれも近代の絵画の価値観の延長から少しだけズレていこうとしている、という評価だ1。

162.1×130.3×2.5cm 製作年不明

Courtesy of the Artist

60×60cm 2005年

Courtesy of the Artist

しかし僕は、少なくともこの文章では、既に定評ある古谷の仕事は重視しない。むしろ、ある程度は知られている古谷の、死角のように置き去られている作品に注目する。古谷を美術的に評価する声は2000年代にはあったものの、2010年代に入ってからは明らかに停滞する。つまり、僕がここで2010年代以後の古谷の足取りを追うことで見直したいのはその変化が何を意味するのか、ということになる。

近代とは、定義上、常に近代批判を含む形で展開する2。だから、谷や早見は古谷の作品を近代的な意味で評価したのだ。けれども僕がここで取り上げたい古谷の作品は、根拠のまだない言葉で言えば、新たに切り開かれるはずの「未来性」への予感にその重心を移したように思える仕事だ。

狭義の美術自体が近代ヨーロッパで作られた概念である以上、基本的に美術は、肯定的であれ批判的であれ近代に根をおろした作品しか評価し難い。ヨーロッパ由来の近代性に対する位置を主張する「日本の独自性」を評価軸とする価値観、さらに今の社会や歴史の問題点を重視する価値観からも、古谷の作品は理解されない。加えて社会から美術自体が「有用性」を問われる中でアリバイ工作的に持ち上げられるメディア・エンターテインメント(チームラボなど)を取り込もうとする風潮のもと、古谷のように「有用性」と無関係な作家は、今後もいっそう取り上げられようがない。日本における美術が、工芸から十分に切断されずむしろ密着してきた経緯から言っても、古谷の試みは受け入れられない。これは、古谷があくまで個人的に制作を続け、作品を自分より大きな枠組みに結びつけない姿勢をとってきたことも理由のひとつだろう。だとするなら、現在の日本の美術の中に、古谷を評価する言葉は、十分にはないことになる。このことはある結論を導き出す。つまり美術作品としてみるならば、古谷利裕の、僕が重要だと考える種類の作品は、この社会にとって「ゴミ」なのだ。だが「今」を「過去」にする「未来性」は、もしかすると「今」のゴミの中にあるのかもしれない(ないかもしれない)。

古谷利裕が、Web上で展開していた紙の彫刻作品の画像群が、そのような「ゴミ」的なもののひとつになる。これらは、これまでの古谷の画家としての歩みから、外にはみ出している。この作品を作る直前に古谷は奇妙なキャンバス作品も公開しているが、いずれにせよ古谷が試みていたことは何なのか考えるところから、検討を開始しよう。

これは「何」か

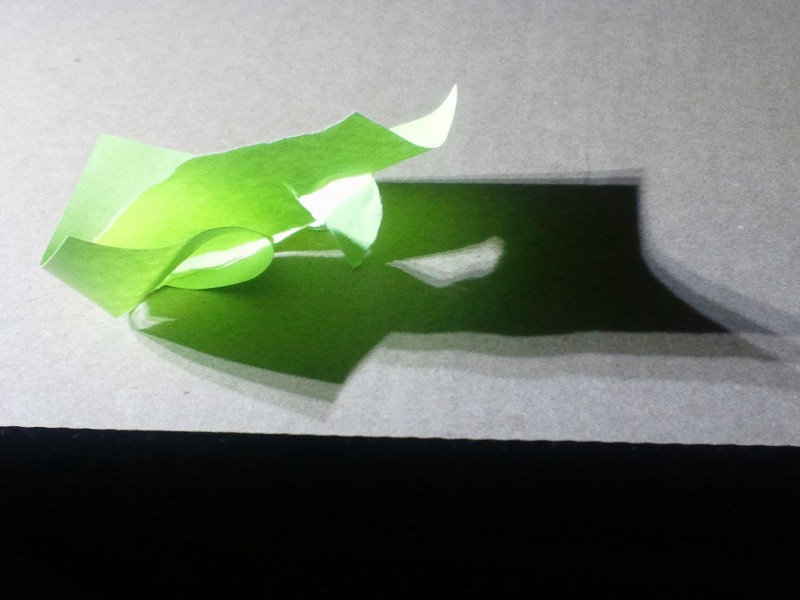

古谷が2016年2月5日から同年3月21日までの期間に自身のブログ「偽日記@はてな」3に集中的にアップした《single stroke structure》の画像【図3】は、古谷の説明をそのまま引用すれば「一枚の平面だけを使い、連続性を保ったまま(切り離しはしないで)、ちぎって、ねじって、糊付けしてつくった」4作品である。古谷は素材として手近な材料を使っている。たとえば個展の案内状、段ボール、折り紙らしき紙、公共料金の振り込み用紙など。他にも美術館の展覧会のチラシなども使われる。古谷の選ぶ紙には「絵」があり、文字があり、気泡緩衝材の凹凸がある。さらに言うなら、《single stroke structure》の画像は、2作を除いてすべて2点から3点の作品が並んでひとつのフレームに収められている。

Courtesy of the Artist

《single stroke structure》の発表形態がjpeg画像、ブログの記事であることには注意を払おう。それは単に個展機会に恵まれないから作品の写真をブログに載せているというだけのことではなく、積極性をもっている。たとえば例外的に1点だけで提示されるのは2016年2月11日の3枚目および2016年3月21日の3枚目の画像2点だが、このうち3月21日の3枚目の作品の画像は、薄い色紙の作品に斜めから強い光があたることで、作品が置かれた台に色紙を透過した光が色をもった影の形態を落としていて、作品と影、という対の状態を示している【図4】。

Courtesy of the Artist

このことに気付けばこの作品が単独で撮影されていることも理解できる。つまり作品の影は他の作品画像における「並列される他の作品」と同じ立場のものとして存在している。逆に言えば他の複数の作品が並列している画像において、個々の作品は隣の作品の「影」のようにも見ることができる。このような展開は、単に物体としての作品を展覧会会場に置いただけではなく、画像を含んだブログ記事であることでより明示的に提出可能になっている。

《single stroke structure》には発想元があると思われる。岡﨑乾二郎=おかざき乾じろが2014年に発表した「ポンチ絵」シリーズである【図5】。

紙、色鉛筆 29×40.5×40cm 2014年

©️Kenjiro Okazaki

2014年3月6日から30日までギャラリー「A-things」(当時)で行われた「B-things and C-things at A-things」展での「ポンチ絵」作品に影響を受けた(と推測される)古谷は、直後の4月16、17日には《single stroke structure》の前段階と思える紙の作品写真をブログに公開している【図6】。

Courtesy of the Artist

2年後の《single stroke structure》は、この時の作品をステップにしていると考えられる。《single stroke structure》とおかざきの「ポンチ絵」の関係を示すためにも、古谷の「ポンチ絵」シリーズへのコメントを読んでみよう。

おかざき乾じろの作品は、彫刻を基底材とした絵画、ととりあえず見ることができるだろうか。二枚以上の罫線入りのトレーシングペーパーを重ね合わせ、切ったりまるめたりして貼りつけたものに、パステルで絵が描かれている。

二枚以上の紙の組み合わせとして一つのレリーフ状の彫刻になっているとも言えるが、例えば二枚の紙によってできている作品では、互いが互いに別の紙に対する台座になっているという関係もあるように思えた(もっと枚数の多い作品でもほぼ同様だと思う)。つまり、一枚の紙は、自分自身としては一つの彫刻であるが、もう一枚の紙に対しては台座である、というような関係。それぞれ、自ら主張するものであり、同時に他を支える条件でもある、という風に。

そして、そのような彫刻が、絵が描かれる条件としての基底材になる。だがここで、彫刻の上に絵が描かれるのではなく、絵は、彫刻的な空間生成と共に描かれている。彫刻は、絵画空間(絵画イメージ)の条件をかたちづくっているが、それは結果としてそうなっているのであって、彫刻によって決定された空間がまず先にあって、それに合わせて絵が描かれるのでない、ということ。

〔中略〕

この時、絵画(二次元)と彫刻(三次元)との関係は、われわれが知覚する三次元(空間)と、知覚の条件であるが知覚し切れない四次元(時空間)との関係とパラレルであるように思われる。時間は空間とともに一体となって既にあり、そして空間は均質ではなくそれ自体に既に偏り(重力)がある。作品においても、二次元的なイメージの生成する空間は均質ではなくあらかじめ歪んでおり、複数の層(多時間、多世界)がそこに織り込まれている。イメージのなかに、空間の歪みと多世界(多時間)が織り込まれており、あるいは、そのイメージこそが空間の歪みや世界の複数化を要請している(双方向的)。5

これは半ば《single stroke structure》の解説として機能する。古谷はひとまず一点、反転操作をするところから仕事を始めている。おかざきの「ポンチ絵」が「彫刻を基底材とした絵画」であったとして、《single stroke structure》は、「絵画を基底材とした彫刻」となっている。おかざきの「ポンチ絵」が、立体的な構造をもちながらギャラリーの壁に設置されていたのに対し、古谷の《single stroke structure》は、画像を見る限り平らな台あるいは机の上に置かれ撮影されていることから、この反転は明らかだろう。その上で《single stroke structure》も、古谷がおかざきの作品に見てとった「イメージのなかに、空間の歪みと多世界(多時間)が織り込まれており、あるいは、そのイメージこそが空間の歪みや世界の複数化を要請している(双方向的)」感覚が踏まえられている。

《single stroke structure》を、もう少し腑分けしてみてみよう。まずは「single stroke structure」という文言に含まれた「stroke」に注意しなければならない。英語としては「一撃」あるいは「(水泳の)ひとかき」を意味する。「一枚の紙だけを使い、連続性を保ったまま(切り離しはしないで)、ちぎって、ねじって、糊付け」されたという《single stroke structure》は、複数の工程を経ており、決して「一撃」とは言い切れない。が、しかし工程の全体を「ひとかき」である、と見てとればstrokeは、筆遣いあるいは字画の意味をも内包していることがわかる。一枚の紙が、切り離されず連続性をもったまま部分的にちぎられることで、紙全体が細長い線状の構造をもち、ねじられ立体化して糊付けされ固定される。すなわち、古谷が「絵画を基底材とした彫刻」として《single stroke structure》を構想しているとき、紙自体が「筆跡」としてあることが重要だったのだ。

一般に絵画においてストローク(筆跡)は、基底材としての平面上に、始点と終点をもった描画材の軌跡として描かれる。つまり、基底材とストロークは分離している。対して《single stroke structure》では、基底材としての一枚の紙自体がちぎられて線状に変形され、ねじることで立体的な「一筆描き」が成立している。《single stroke structure》では、基底材としての紙と筆跡が分離せず一体であり、それがそのまま彫刻になっている。ストロークが彫刻を生み出し、彫刻がストロークをなりたたせる。「それぞれ、自ら主張するものであり、同時に他を支える条件でもある」し、「彫刻の上に絵が描かれるのではなく、絵は、彫刻的な空間生成と共に描かれている」。

《single stroke structure》の作成手順は事前に決定されているが、しかし作られるごとに一回性が現われる。紙の形態はちぎられる度に異なった「ストローク」を生むし、ねじり方も、先行するちぎり方の固有性に応じて変化する。同じ種類の紙(展示の案内はがき、ノート、色紙など)で2回、3回と試みられ並列されることで、あるねじりが別のねじりの影になり、あるストロークは他の影としてのストロークの実体になる。そして、そのような呼応関係は、デジカメによる画像としてひとつのフレームに同居させられ、かつ、何枚かの画像がさらにブログ上で並列させられる。紙から作られた《single stroke structure》は、回転され、反復され、相互の類似と差異を露わにする。

美術へ翻訳された文学

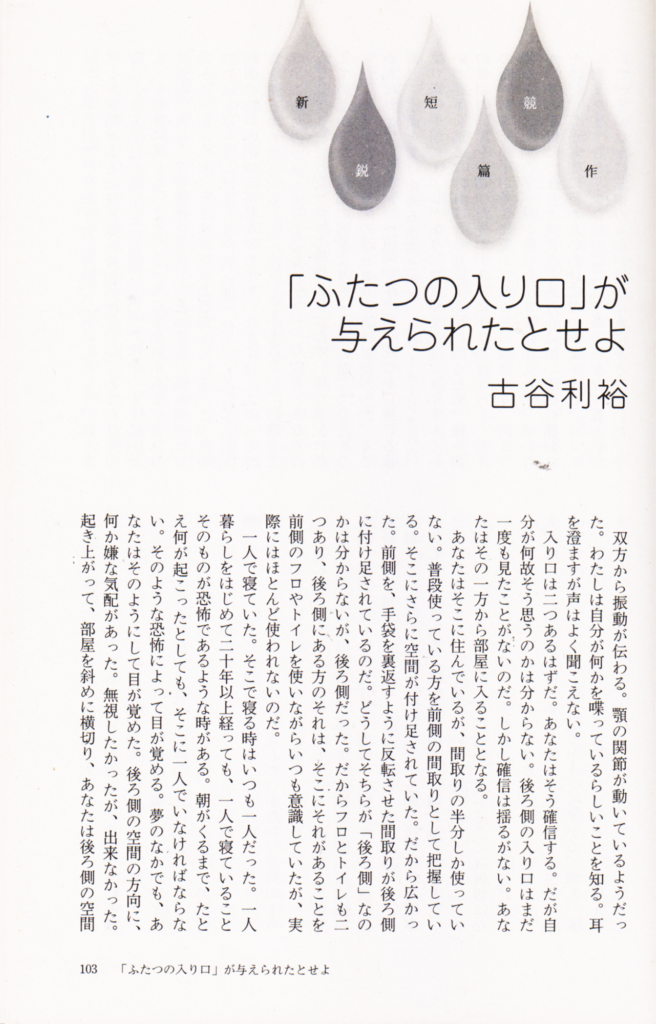

《single stroke structure》は、単におかざきの「ポンチ絵」の翻案なのだろうか。実はおかざき作品が発表されるかなり前に、類似の作品を古谷は意外な形、小説として先行して制作している。古谷は4つの小説作品を発表しているが(注記:本稿初稿時(2020年)。現在は6作品)、初めて文芸誌に発表した「「ふたつの入口」が与えられたとせよ」6【図7】を含めたいずれの小説も《single stroke structure》を見る上で見逃せない構造(structure)がある。

「「ふたつの入口」が与えられたとせよ」は、いわゆるリアリズム小説とは言い難い。この文章を読むものは、登場人物の人称の変転と分裂と融合と反転に混乱する。

- 「わたし」=キャラAと「あなた」=キャラBが冒頭に出てくる。

- 「わたし」=キャラAは、「あなた」=キャラBが室内で新たに発見したトイレの中で夢幻的に見た7人の子供たちのうちの1人の女の子=キャラCとなって、

- 「あなた」=キャラBと姉妹になる。

- 「わたし」=キャラA(かつ女の子=キャラC)は2人の男=キャラDに食われその便となる。

- 食われて便になり、かつ幽霊になった「わたし」=キャラA(かつ女の子=キャラC)は「あなた」=キャラBと視覚が繫がり、もう一度7人の子供たちを夢幻的に見る。

- この夢の子供の中の女の子=キャラC’と「あなた」=キャラB(そしてキャラBと視覚が繫がった「わたし」=キャラA)の世界は “靴下をひっくりかえすみたいにして” ひっくりかえる。

ここまでで全体の約半分である。古谷の4編の短編小説7では人称の変転、分裂、融合、反転は、その振幅の幅に大小はあるものの、およそ共通している。《single stroke structure》を見た者なら、古谷の小説中で引き起こされている事態が、ほぼ《single stroke structure》で起きていることと照応していることがわかるだろう。ここでは「文章」という線的な構造をもつものが、人称が辿る「筋」に集約される。そして次々と「連続性を保ったまま(切り離しはしないで)、ちぎって、ねじって、糊付け」されていく。言ってみれば、「「ふたつの入口」が与えられたとせよ」は、文章というストロークを用いて《single stroke structure》に近いことをやっているのだ。「「ふたつの入口」が与えられたとせよ」は、2011年の発表だが、つまり《single stroke structure》と類似の構造は、小説という形式においては4年先行して試みられていたことがわかる。

ここまでで、古谷の形式的思考があらわになっている。一般に戦後美術の主導的な位置を担ったアメリカ美術の理論的中心であるクレメント・グリーンバーグのモダニズム観とは、芸術の各ジャンルごとにおける特殊性に注目し、その特性を追求していくことで、絵画は絵画、彫刻は彫刻、文学は文学固有の純化が進むべきものであり、特に文学と絵画は厳しく分かたれる筈のものであった。グリーンバーグは「さらに新たなるラオコンにむけて」において、レッシング『ラオコオン』8に書かれた芸術の混乱、つまり文学と諸芸術の混淆の指摘を踏まえ、以下のように述べる。

造形芸術は次いでミディアムのところに追い返されて、そこで分離され、集められ、規定されたのである。各々の芸術が独自のもので、厳密にそのもの自身であるのは、まさにミディアムによるのである。9

しかし、モダニズムがもたらす形式主義的な還元は全く反対の事態をもたらす。すなわち各ジャンル相互の違いを超えて形式的構造(structure)に注目するならば、絵画であれ彫刻であれ小説であれ、それぞれのジャンルを横断して、一定の論理形式は展開しうるはずだ。柄谷行人は「形式化の諸問題」においてこう書く。

形式主義は、諸学問・芸術において異なった意味をもっており、またときには異なる名称でよばれている。このことはわれわれの認識を混乱させたり意思疎通を妨げているが、それをむりに統一するのは不可能であり且つ不必要である。しかし、誰にも明瞭なことは、西洋において十九世紀後半から、とりわけ二十世紀前半において顕在化しはじめた文学や諸芸術の変化──たとえば抽象絵画や十二音階の音楽──が、パラレルで相互に連関しあっていることであり、のみならず、物理学・数学・論理学などの変化がそれらと基本的に照応しているいうことである。10

林道郎は鼎談「ブラック・マウンテン・カレッジ再考:失われつつある未来のために」において、アメリカで短い期間ながら注目すべき活動をした大学であるブラック・マウンテン・カレッジで行われた諸ジャンルの表現形式の共存について触れている。

二〇一二年にMoMAで開催された「Inventing Abstraction」という画期的な展覧会は、まさにその問題を扱っていたように私には思えました。どういうことかというと、モダニズムの目指した形式化の問題が、それが抽象的な形式化である限り、突き詰めていくと、それを媒介にしたジャンル間の翻訳可能性が一挙に高まるということを、まさに二〇世紀初頭の諸ジャンルの成果を並置しながら視覚化してみせた展覧会だったわけです。11

古谷はこの点において非グリーンバーグ的モダニスト、形式還元主義者といっていい。つまり、形式的に作品を見、分析することができるものにとって古谷の小説が理解可能ならば古谷の《single stroke structure》は同じように読み取りうるし、同様に、《single stroke structure》の面白さが読解できる者ならば古谷の小説「「ふたつの入口」が与えられたとせよ」も了解できるはずだ。

だが、古谷を、たとえグリーンバーグと異なるとはいえモダンな形式主義者とだけ規定した瞬間、肝心なものがこぼれおちてしまう。たとえば古谷の小説作品には、極端に生理感覚を刺激するような、言ってみれば拒否感すら覚えるような感触がある(これは後述する)。また、古谷の《single stroke structure》にも、手順や構造だけに還元できない、奇妙な手触りを感じる。古谷の実作に、小説であれ美術作品であれ一度でも触れたことのある人間は、この感覚をこそ、刻まれる。そしてその感覚のありかたに未踏の空間を切り開いていくキーがある。具体的に言えば、古谷の作品は、場合によっては論理構造、形式の器と遠くはなれた所で感覚が充溢し、ときに器を蒸発させかねないようなものがある。

漏れた作品

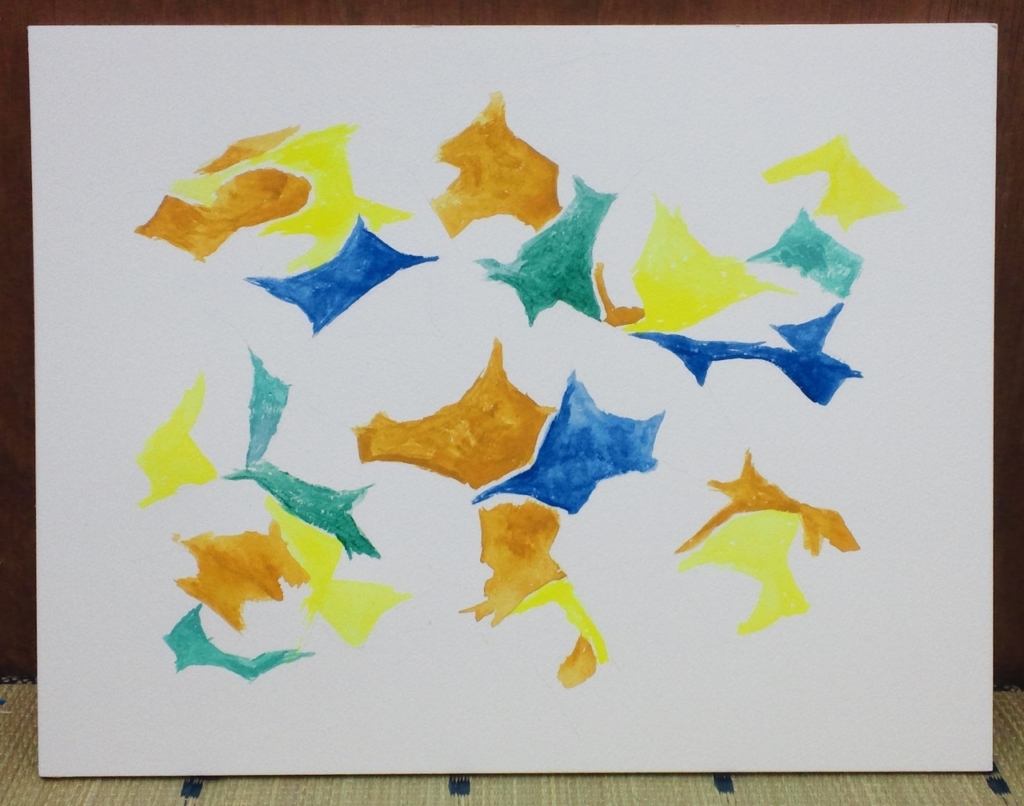

そのような、形式が内容から切り離され宙に浮いてしまうような試みを、古谷は《single stroke structure》を展開する直前に行っている。2015年、古書店「百年」を会場にした「人体/動き/キャラクター」展で展示した作品の一部【図8】は、過去の古谷の絵画作品と、ずいぶんと異なっている。図版であっても「おかしな感じ」は伝わるのではないか。絵というには伸びやかさに欠け、コンセプチュアルアートというには洗練が欠けている。

この作品群は一般的な絵画とは異なったルールで描かれている。「人体/動き/キャラクター」展で発表された作品のうち、特にキャンバスに油絵の具が載せられた作品の制作過程を以下に書きだす。

- 紙に、複数の線が関係することで抽象的に「人体の動き」をイメージさせるスケッチが描かれる。

- スケッチの中から「キャラが立っている」と古谷が判断するものがいくつか選ばれる【図9~12】。

- この「キャラ」をコピーし、厚紙に貼り付け、カッターで線からなった「キャラ」の形をくりぬく。厚紙には、細長い溝が複数組み合わさった「キャラ」の型が出来上がる。

- キャンバスにその型をあてがい、溝に油絵の具が詰め込まれる。ある場合は同じ型がなんども方向や裏表を変えて変奏され、また他の場合は別のキャラの型が複数組み合わされてひとつの「作品」が生み出される。12

【図9〜12】「人体/動き/キャラクター」展の「キャラ」

(「百年」ウェブサイトより)

この作品は、工芸的に言えば完成度が低く見える。型紙から絵の具は漏れ出し、キャンバスから型を引き離すときに、油絵の具は乾いていないので引き離される型に絵の具が引っ張られて側面がより立ち上がる。結果、手技・時間の痕跡の消去、作品と作家の身体的な繋がりを絶つような切断感はなくなる。シルクスクリーンであれば、メッシュを通過した平滑な色彩が布や紙に定着し、型が基底材から離されることで、手で描くことでは決して生まれない一瞬で整形された色面が定着する。しかし古谷の作品ではもたもたと、キレを喪失したイメージが繰り返し現れる。木枠に張られた麻布や、盛り上げられた下地など複数の種類の地にへばりついた「キャラ」は「キャラ」という言葉から期待される人の顔をイメージさせないので、その点でも見る者の欲望の行方ははぐらかされる。

技法から言ってこれは絵画というより一種の版画、型紙を使ったステンシルに近い。一般にステンシルは布に模様をプリントしたり、あるいは工業用品の表面に同じ図像を繰り返しプリントする技法で、仕上がりは装飾的、記号的になる。「キャラ」という記号を画布上に反復して定着させる手法として古谷がこの技術を選んだことは納得できるが、しかしステンシルと古谷の作品には絵の具の立ち上がり、という見逃せない違いがある。

主に漫画におけるキャラクターから派生した「キャラ」の概念については伊藤剛『テズカ・イズ・デッド』の定義が一般的である。伊藤によりキャラは「比較的に簡単な線画を基本とした図像で描かれ、固有名で名指されることによって(あるいは、それを期待させることによって)「人格・のようなもの」としての存在感を感じさせるもの」13と規定される。しかし古谷が「人体/動き/キャラクター」展で使用した「キャラ」は固有名を示さないために観客にとっては伊藤の定義には従わない。また、伊藤の「キャラ」が前提としている人の顔の表象ももたない。古谷が使っている「キャラ」という言葉は、だから、現在の社会が前提としている「キャラ」という概念を共有していない。あくまで「人の動きをイメージさせる」線の組み合わせからなる、個別に個性をもった線の集合を「キャラ」と、古谷が独自に名付けている。

ようするに、古谷の「人体/動き/キャラクター」展でのキャンバス作品は絵画にも版画にも見えないし、また「キャラ」のイメージを期待させるような漫画的・イラストレーション的なもの(それをさらにキャンバス絵画のモチーフにしたもの)でもない。また、いわゆる美しい仕上がりももたないために工芸品にも見えないし、結果、なんだかわからないものになっている。

ただし、手順に従って形成される形態構造(structure)が、複数並列され、おのおのが相互の「影」として機能してゆく点において「人体/動き/キャラクター」展でのキャンバス作品は《single stroke structure》と共通する。つまり「人体/動き/キャラクター」展でのキャンバス作品では、個々の「キャラ」が、型を繰り返し使用されることで角度や位置を変え複数の作品で反復的に生成されるが、それぞれの「キャラ」は他の「キャラ」に対し影でもあり、実体でもある。あるものごと(対象)が、相互に影になりあい実体になりあいながら、参照項として応答しあう。

とはいえ、「人体/動き/キャラクター」展でのキャンバス作品には、《single stroke structure》が保持している、ある種の密度がない。「人体/動き/キャラクター」展でのキャンバス作品は、形式と内容の関係の距離が、あまりにも大きい。線から漏れ出した絵の具は、作家の制御を離れた物質の性質のナマな露呈になっている。言いなおせば「人体/動き/キャラクター」展でのキャンバス作品では、形態=キャラの転換、反復、融合と分離などは「型の操作」という「論理」の統御となっているのに対して、絵具の漏れ出し、時間をかけた固着などは物質の側にその “決定権” があって、作品を統一的に従わせる「主体」が機能していない。

僕は今、決して無名ではない古谷のある傾向をもった作品が無視、あるいは無視という言葉が強すぎるならば困惑のもとに置き去られているポイントに触れつつある。注意すべきは、おそらくこの困惑は、古谷自身にも内在していることだ。興味深い事実がある。古谷が作品画像をまとめた、「偽日記@はてなブログ」とは別のwebページ14には、過去の発表作品の多くが掲載されていて、「人体/動き/キャラクター」展以後の作品もあるのだけれど、なぜか「人体/動き/キャラクター」展の作品は掲載されていない。この作品群は、作家本人からも奇妙な扱いを受けている。いずれにせよ、「人体/動き/キャラクター」展でのキャンバス作品が、およそ作家自身を含めて位置あるいは評価が不確定になるのは、行われている形式的論理操作と、油絵の具という作家の統御を離れたモノの「漏れ出し」が、縫合不可能な状態で撒き散らされているからだ。

「名人芸」がとりこぼす感覚

絵画、あるいは美術には、近代史の中で備蓄された価値の歴史、言いかえればそこで培われた「良き」作品が伝達する感覚の通り道=インフラ15がある。そこでは形式と内容が緊密に結びつく。「人体/動き/キャラクター」展でのキャンバス作品で行われていることが、キャラの反復、反転、移動、回転など「だけ」ならば、あるいはそのような論理形式を邪魔せずむしろ支え補うようにミディアムが工芸的に抑圧され形式に従属した作品ならば、もちろん歴史的な形式的論理が敷設したインフラが使用され、感覚は効率的に伝達されるだろうが、「人体/動き/キャラクター」展でのキャンバス作品は、そうはなっていない。

一般に、絵画は、その受容の場面において瞬時性のもとに一望される。たとえ絵の具が一瞬で乾燥しなくとも、そのような痕跡がナマに残らず抽象的に構築され潜在化させること、言ってみれば形式に内容を従属させることが、粗雑に言えば「名人芸」と呼ばれるのだ。

しかし、古谷はそのような「名人芸」から、不意に離脱する。それはたとえば、古谷が依拠する岡﨑乾二郎からの離脱と軌を一にしている。古谷は岡﨑の作品について、こう述べる。

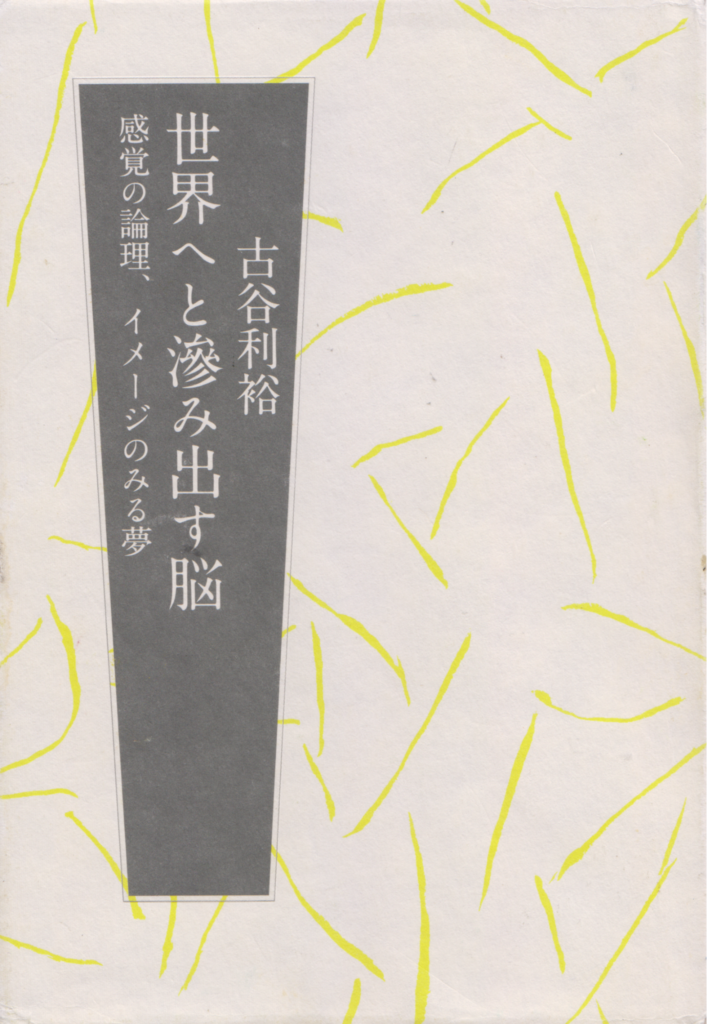

岡﨑乾二郎の作品は、「ここに異様なものがある。これを読みとれ。」という分かりやすく親切なメッセージを発してはいない。だからあまり注意深くない観客は、趣味のよいレリーフと軽くて澄んだ美しい色が舞っている抽象画、そして作りかけの粘土細工のような彫刻を観て、楽しげな作品を観たと言って満足して帰って行くかもしれない。〔中略〕だが、語彙の豊かさや目新しさというより、楽しげな軽やかさを志向する岡﨑の作品は、フェティシズムから自由であるかのようだ。多くのものを持つ必要はない。じっくりと考え抜かれた方法と、機転のきく冴えた頭、そしてちょっとした手先の器用さがあればそれで充分なのだ。最も持ち運びが容易なもの、それは自分の頭と手足だろう。「名人芸」さえあれば「名人」という称号など必要ない。自分の身ひとつでどこででも闘える。16【図13】

岡﨑を古谷が参照しているとして、では古谷の作品が岡﨑のそれに似ていない理由は明瞭に示された。古谷の作品は工芸的完成度が低い=「名人芸」がない。そして「趣味のよい」ところがない。残っているのは「じっくりと考え抜かれた方法と、機転のきく冴えた頭」であり、ぬぐい難い「フェティシズム」である。その結果、恐らく「あまり注意深くない観客」は「満足して帰って行く」のが難しい。

(青土社、2008年)書影

岡﨑の作品を部分に分解してどこどこには価値があり(本質的であり)、どこそこには価値がない(本質的ではない)ということに意味はない。それは総体として岡﨑の作品である。しかし、人は人の影響を受けるとして、そのすべてをコピーすることはできないし、またすべきでもない。古谷が岡﨑の影響を受けたとして、いったい古谷が岡﨑の何所に撃たれたかを見ることは意味がある。

その箇所は、古谷が岡﨑から抽出して見せたものをさらに反転させればよくわかる。すなわち、名人芸が前面に出ていて、趣味がよく、手先の器用さに満ちてはいるが、古谷ほどにはじっくりと考え抜かれてはいない作品。こういった作品は「楽しげな軽やかさ」、満足を観客に与えやすいだろう。むしろ岡﨑の作品のとっつきづらさ、難解さを流し去った、飲み込みやすい、つまり消費しやすいものになる。しかし、それはもはや岡﨑の作品の縮小再生産以外の何物でもない。古谷は少なくとも、岡﨑の影響下から仕事を始めるときに、核心的な「考え抜く」態度だけは受け取っている。それは岡﨑乾二郎のポピュラリティにかかわる事のほとんどすべてを捨てた態度と言っていい。このことをもう一度作品の方へ折り返してみれば、古谷は作品の「社会的効果」というものに関心をもっていない。「作品」から「社会的効果」を排していったとき、残るのは「名人芸」も「趣味のよさ」も一切まとわない「じっくりと考え抜かれた方法」である。

もう一度ひっくりかえす。「じっくりと考え抜かれた方法」を欠いた「名人芸」が捨象してしまうのは、流通不可能なある感覚だ。あるいは逆に、そのような名人芸が捨てられた地点で、古谷の作品は他の誰にも共有・通訳できない「感覚」を湛えることができる。古谷が獲得し、また提示しようとしているものは「皆で確認できる」価値、感覚とは相いれない。たとえば「名人芸」のようなものでその「良さ」を他の誰にも保証してもらえない、というよりもさらに踏み込んで一瞬後の自分・一瞬前の自分からも保証されえない、今・ここだけの孤独な、不安定な、ある感覚だけである。そのような感覚は、「観客」として想定され得る複数の人々を、一般性の下に均していく力、つまり無数の他者を一元化してしまう「名人芸」の反対側にしかない。

つまり、一見完成度の低さと見える型からの「漏れ」や「時間をかけた固着」は、何らかの必然性をもっているのだ。古谷と岡﨑乾二郎の関係を見たとき、岡﨑にはない「フェティシズム」が、古谷からはぬぐい去られていないと先に僕は書いた。では古谷の「フェティシズム」の所在はどこか。

下痢便、便、ウンチ

ここで再度、小説「「ふたつの入口」が与えられたとせよ」を参照しよう。一読して驚くのは、そこに実にあっさりと「下痢便」という言葉が出てくることである。「あなた」は過去に3人の子供を殺した記憶の想起と共に便意をもよおし、フライパンに「下痢便」をする。さらには「あなた」は男2人に食われて男の「便」になってしまう。人称の変換や重ね合わせといった論理形式に頭を悩ませながら「「ふたつの入口」が与えられたとせよ」を読み進めるものは、しかし実に生理的な「下痢便」「便」を投下され、思考の感触が爆撃されてしまう。率直に言えば美的にも趣味的にも抵抗感をもたざるを得ない要素の選択だ。

古谷は「便」に意識的だ。古谷の現段階での最新小説「グリーンスリーブス・レッドシューズ」においても「姉」が木曜日に食べたパンと水に限っては「わたし」の肛門と尿道から排泄される。小説に限らない。アメリカの画家、ヘレン・フランケンサーラーについて書かれたエッセイでは、画家の絵の具を直接「ウンチ」に接続して考察している。

しかし「アーデン」はそうではない。ここには風景を想起させるような空間は成立していないし、フレームとの関係で生まれる、造形的なリズム感や視覚的なバランスが考慮されているとも思えない。実際に画面に筆を入れる前に、手近にある紙に試し描きをしたその痕跡がそのまま巨大化したものが目の前にあるかのように、ただ、ずるずるっと引き摺られた、緑やオレンジや焦げ茶色の絵具の塊が、ウンチのような形でそこにあり、その塊のエッジからは、絵具が画布に滲みこんでできたシミがひろがっている。画面全体がひとつの連続性をもった空間として成立していないから、まず最初に、個々の絵具(色彩)の塊とその染みこみの感触こそが目にはいってくる。

しかしその絵具の塊が、ずるずるっと引き摺られる時の動きは決して単調ではなく、一つ一つのウンチの塊は全て異なる種類の動きの感覚を観る者に想起させる(そしてその色彩もまた、それぞれに非常に微妙で多様な異なるニュアンスを含む)。この、質の異なる動きの感覚が、観る者の身体をざわざわさせるのだ。そしてその動きの感覚は、フレームとの関係によって配置されているのではないから、観る者がそこに距離を設定し、パースペクティブを打立てるより先に(つまり、身構えるよりも先に)、じかに、そのざわざわが懐にすっと入り込んでしまうのを感じざるを得ない。そして、複数のことなる動きの感覚が、無媒介に重ねられていることで、観る者の身体の内でも、複数の感覚が響き合って干渉し合い、より複雑なざわざわが生成される。17

古谷は、「人体/動き/キャラクター」展でのキャンバス作品の絵の具の「漏れ出し」や「固着の時間経過によるもたもたした感じ」を、積極的に捉えている。「便」「ウンチ」と形容するかどうかはともかくとして、粘りのある半流動体が「ずるずるっと引き摺られ」「滲みこんでできたシミがひろがって」「複数のことなる動きの感覚が、無媒介に重ねられ」「複数の感覚が響き合って干渉し合い、より複雑なざわざわが生成される」ことを意図しているのだ。そして、それは、ヘレン・フランケンサーラーが開発した手法(ステインなど)を参照しつつ、工芸的に洗練させて展開してはならなかった──つまり歴史的な既存のインフラを使うことは選択されなかった。

スカトロジックな想像力については、イヴ゠アラン・ボワとロザリンド・クラウスが1996年にポンピドゥー・センターで企画開催した展覧会「アンフォルム──使用の手引き」展、およびそのカタログが書籍化されたもの『アンフォルム:無形なものの事典』18という「既存のインフラ」がある。しかし、もともとがグリーンバーグ的モダニズム観への極めて戦略的あるいは政治的批判に基づいて展開された「アンフォルム」という概念は、古谷の試みと重要な点で齟齬をきたす。バタイユに由来をもつ「アンフォルム」を「階級を落とす操作」だ、として構造化するボア−クラウスに対して、古谷の「便」「ウンチ」は、むしろそのような「操作」と別の次元にある「漏れ出し」である。「人体/動き/キャラクター」展において、キャンバス作品の絵の具の漏れ出しが焦点化するのは、そもそも論理的な形の変転、分裂、融合、反転と乖離した場所で「操作」のきかない「失禁」が起こっているためであって「操作」としてのアンフォルムとは全く異なる。

美しき絵画からその先へ

古谷は、自身の絵画作品においてそうするように、ジャンルの歴史的備蓄、敷設されたインフラを利用しハッキングすることを、必要なときは適切に選択する。古谷はむしろ技術的多様さにおいては同時代の誰よりも幅が広いと言っていい。絵を書き、彫刻を作り、小説を執筆し、毎日ブログを更新し、美術・映画・アニメ・漫画などの諸評論を書きわける「万能性」は驚くべきものだ。そしてそれぞれの仕事において、「名人芸」が必要な時にそれを発揮することに躊躇はない。そして、同時に、それではダメだ、と判断した時、実にあっさりと「名人芸」を放擲する。

古谷の過去の、つまりVOCA展やIBMギャラリーで展示されたような絵画作品とその延長にある作品には、たしかにその形式性と、生理的な諸感覚の並列的な展開が、ほどけそうになりながらも、ぎりぎりのところで結びついている。2010年に行われた個展での古谷の出品作品を見よう【図14】。

66.0×72.7cm 製作年不明

Courtesy of the Artist

《plants》と題されている。66.0×72.7センチメートルのキャンバスに油絵の具で描かれている。画面は青・緑・茶系統の色彩でいくつかに分割され、筆跡を残しつつ塗られている。面と面が隣り合う場所で相互の色彩が混ざりつつ曖昧に知覚される個所もある。下地のない麻のキャンバスと思われる褐色の基底材が、画面の四辺にそのまま残されている。古谷は自分が撮影した植物写真をモチーフにするが、植物の輪郭から取られた形態から引き伸ばされていく色彩が、相互に侵食するほど重なり合い、混濁することで個々の要素の独立性が失われつつ、かろうじて緑や黄色のタッチが合間に浮遊する。侵食は要素相互を結びつけつつ、触感や半流動体の混ざり合う生理感覚を発生させる。ここで視覚だけでなく触覚性やある種の味覚のようなものにも働きかけるが、四辺を少しあけて画面中央に寄り添いあう色彩、形、線などは、寄り添いによって「ばらばら」な感覚を、ふわりとひとつの体制として組織している。外へ開くような星型あるいは矢印のような形が、求心性に抗うような外へのベクトルを示し、ひとつのまとまりであろうとする力と相反するが、それでもまとまる力がわずかに勝っていて、そのことがひとつの作品としての力になっている。

同系列の作品は、以後、より洗練が進んでいる【図15】。

Courtesy of the Artist

それはあきらかに「名人芸」と言い得るものだ。そしてその洗練は、要素が少しづつ離れていき、互いの関係を背後に潜在させる方向で進む。つまり、よりばらばらになる。水彩紙に透明水彩で描かれた作品は、紙に引かれた植物の、鉛筆による線が基にいくつかの色面が取捨されて褐色や青、緑に塗り分けられる。鉛筆の線は消しゴムで消されるため、画面には植物が動機(モチーフ)として形成された、抽象度の高い形態が、宙に浮いたように画面上に出現している。反対に、線だけで構成された作品もある。植物が形成する線を選択的に画面上に、決して囲われた領域を作らないように、複数の線によって多数の閉じきらない場所が大小さまざまに散乱するような作品である。前者では線が消され潜在化し、領域(ボリューム)だけが顕在化する。後者では線だけが顕在化し、領域(ボリューム)は潜在化する。しかしどちらの作品においても、潜在的な要素は消えてなくならず(例えば消しゴムで消された鉛筆の線は完全に知覚されなくなるのではなくうっすらと気づくことができるし、塗られることがない領域は、しかしいくつかの互いに接しない線によって、ぼんやりと仮想的に想像される)、いわば背後で顕在的な要素を支える。

これらの古谷作品は、形式と内容(感覚)のある結びつきから知覚的な自律空間=絵画空間を立ち上げていると言っていい。このような自律的な絵画空間が、まさに “近代批判を含んだ近代絵画” だ。古谷の絵画作品の筆致やドローイングの線を見れば、訓練に支えられた技術、「名人芸」に近いものが見てとれる。早見堯は、2004年頃の古谷が描いた絵画を巡って書く。

古谷が昔のモダニストと違っているのは、その「絵の具の痕跡」が時に美しく、ときにひからびて、それゆえに、わたしたちにイメージと空間との自由な想像や不自由な妄想を喚起させて、「見る」ことの自由と不自由、あるいは「見る」ことを、それが本来そうであるような振幅の大きい経験にさせてくれるところだ。古谷はわたしたちが経験するこうした「見る」ことの自由と不自由とによって出現するなにものかを「ghosts 幽霊」と名付けたのかもしれない。19

小説作品でも形式と諸感覚は混乱を生産しながら、ぎりぎりのところで統御を失わない。そこでは形式を作るものと「便」のようなフェティシズムが、言葉/文字という同じものとして結びついているからだ。古谷は相当に入り組んだ形態・形式の決定の論理操作手順によって、そこに充当される生理的、心理的、感情的諸感覚を変換・分離させつつ、決して完全に分解もしないように/同時に統一的体制にならないように、慎重に「本来そうであるような振幅の大きい経験にさせてくれる」。

しかし「人体/動き/キャラクター」展では、形式と感覚の統一、縫合が一度ほどけてしまった。言いかえれば、形式的な論理性と、充当されるべき内容が脱線と乖離を起こし、名づけようのない感覚が漏れ出してしまって、そのことが「人体/動き/キャラクター」展の作品群を、作家自身が自らの作品履歴に位置づけられないという事態に立ち至らせてしまった。この経験、この事故から改めて歩き出す試みが《single stroke structure》だったと思われる【図16】。

Courtesy of the Artist

形式を十分に組み上げ、かつ、そこに形式と異なる感覚が、形式に従属せず独立してどこまで距離をもって並存できるか。「複数のことなる動きの感覚が、無媒介に重ねられていることで、観る者の身体の内でも、複数の感覚が響き合って干渉し合い、より複雑なざわざわが生成される」。全然違うことが、しかし同時に起きている、そのことを可能にする奇妙で決定的な「出来事」が、古谷にとっての作品のヴィジョンなのではないか。2000年代にはその形式と内容が緊密な関係をもち、絵画作品として描かれていた。しかし、2010年代に入って、この形式と内容がばらばらにほどけ、離散的になりながら「作品」であることが可能な限界地点を探していた。その限界線を越えてしまったのが「人体/動き/キャラクター」展のキャンバス作品で、その限界を踏まえ再度試みられたのが《single stroke structure》だった。

時系列を整理しよう。2011年に最初の小説が書かれ、続いて2012年に2作、2013年に1作の小説が書かれた。2014年4月16、17日に、《single stroke structure》の前段階と思える紙の作品写真があり、2015年に「人体/動き/キャラクター」展があり、その後の2016年2月5日から同年3月21日までの期間に《single stroke structure》が作られている。そして、この、小説 → 彫刻の試作画像 → キャンバス作品 → 彫刻作品の画像群、という一連の制作は、類似あるいは同一の論理構造と感覚をもちながら、双方の結びつきのありかた、その距離を測りつつ展開している。古谷の、2010年代の新たなる歩みは、この展開を一定のパースペクティブにおいて見なければ了解できない。小説だけ、あるいは絵画・彫刻だけ、といったジャンル単位で分割した視座では適切に了解できないのだ。

古谷の小説作品が、美術作品と違い独自の評価を得ていることは重要である。文芸雑誌に、新人賞もとらずに4作の小説が掲載されたことは特権的と言ってもいい。それは作品のミディアムとしての言語が、作品の「論理」の操作という形式に対して、小説作品の中で比較的適切に機能していたからだろう。しかし、そこから《single stroke structure》の前段階と思える紙の作品写真を挟んだ「人体/動き/キャラクター」展のキャンバス作品では、その形式と感覚の関係が、いわば油絵の具に乗っ取られて破綻し、作品という単位に収まらない地点にまで漏出してしまった。その漏出をもう一度跳び直すために、《single stroke structure》はあらためて構想され、形式の操作と感覚の充当がある論理、「感覚の論理」20として展開された。

成功しない子供たちのために

「人体/動き/キャラクター」展のキャンバス作品の破綻はどこに原因があっただろう。それは恐らく「次元」が足りなかった、あるいは不十分だったのだ。厚みのある型(溝を掘った厚紙)に油絵の具を充塡して作られる「人体/動き/キャラクター」展のキャンバス作品は、二次元である平面から次元をひとつ増やし、三次元化していこうとしていた。無論、厚みをもった重厚なマチエールの絵画作品はありふれている。しかし、そのような絵画は一般に画面の多くを覆う(オールオーバーな)「厚み」をもつことで、全体に絵画としての平面的イメージを作り出す。下地にへばりつくような、つまり基底面から分離しそうになりながら形作られる「人体/動き/キャラクター」展のキャンバス作品の「キャラクター」たちは、そのような平面にとまった虫のように平面上から立ち上がり、剝がれ落ちそうになりながら、しかし型からはみ出した絵の具によってなお平面に固着する。このような、平面とも立体とも言えない奇妙な次元、2.5次元とも言えそうな(あるいは2.3次元とか2.2次元)曖昧な作品空間は、キャンバスの矩形がつくるフレームと適切な関係をもつことができなかった。絵画において作品という単位を形成するのがその矩形フレームだとして、このフレームに十分従う薄さもなく、かといってこのフレームを侵犯するような重厚さももたない「人体/動き/キャラクター」展のキャンバス作品は、単に矩形フレームとフレーム内のキャラクターの関係が曖昧になってしまい、緊張感の消えた、つまり作品という単位になりきれない奇妙なものになってしまった。

それを踏まえ、《single stroke structure》では、「絵画を基底材とした彫刻」という、アクロバティックな次元を構想し実現している。ストロークが基底材上からこぼれおちるような「人体/動き/キャラクター」展のキャンバス作品の「キャラ」とは反対に、ちぎられて線状になった紙それ自体がストロークとなった。ストロークが彫刻を生み出し、彫刻がストロークをなりたたせる。「それぞれ、自ら主張するものであり、同時に他を支える条件でもある」《single stroke structure》は、二次元を内包した三次元として展開しながら、「イメージのなかに、空間の歪みと多世界(多時間)が織り込まれており、あるいは、そのイメージこそが空間の歪みや世界の複数化を要請している(双方向的)」であることで「絵画(二次元)と彫刻(三次元)との関係は、われわれが知覚する三次元(空間)と、知覚の条件であるが知覚し切れない四次元(時空間)との関係とパラレルであるように思われる」。つまり、想像的な水準で四次元空間をも呼び込む。

四次元=時間軸の自由な移動は、人称の変転とあわせて古谷の小説では散見される。言うまでもなく、造形作品ではこれは不可能だ。平面世界では、三次元=立体を把握できない。立体から二次元へ投射された「影」が平面上に現われ消えていく様子から、概念としての立体を考えるほかはない。同じように、三次元の我々は「四次元」を見たり描いたりできない。ただ、我々の世界を通過していく「四次元」の影から、あくまで概念としての「四次元」を追うほかはない。このように高次のものの影や通過を、マルセル・デュシャンは「オブジェ」という立体に見たり、ガラスという平面に写したりしようとした21。古谷は「人体/動き/キャラクター」展のキャンバス作品で、二次元からこぼれおちそうな2.5次元の「キャラ」を、平面の矩形フレームと適切に関係づけられなかったが、《single stroke structure》では「絵画を基底材とした彫刻」、つまり複雑にねじれた空間作品というフレームの創出に成功し、そこでやはり想像的なレベルで四次元を予感させている【図17】。

Courtesy of the Artist

僕は「人体/動き/キャラクター」展でのキャンバス作品での、不定形な感覚と論理形式がフレームの機能不全により、あまりに離散してしまい、作品という単位を希薄化してしまった状態を乗り越えた作品として《single stroke structure》を評価する。嚙み砕いて言えば、《single stroke structure》では、古谷のスカトロジックなフェティシズムがより抽象化、間接化されながら(思えば《single stroke structure》の手でちぎられた細長い紙は薄く圧縮された「便」のようではないか)、しかしその手触りは失われることなく、うすい紙などでかろうじて作られた壊れやすい「絵画を基底材とした彫刻」作品として顕れなおしている。それはもう、過去のモダニストとしての古谷の絵画空間とは異なった、新しい非−絵画/非−彫刻としての、ブログに貼り付けられたjpeg画像としての《single stroke structure》だけが開示する空間だ。そもそも、オブジェクトの水準で定義上《single stroke structure》は彫刻か絵画かの単純な二分法を許さない。古谷の試みのある部分が未だにだれにも評価されないのは、《single stroke structure》が切り開いた「何か」、感覚の通路をジャッジする言葉がないからだ。

しかし、そのような営みがなければ、世界は、過去に敷設された感覚とその評価の再強化、再批判しか行われない頽廃に満ちる。そうではない可能性が芸術にはまだ存在することを、古谷利裕の孤独な試みは示している。それは将来においての古谷の「成功」を予言する行為ではまったくない。子供が成功するために生まれてくるのではないのと同じく、芸術作品は、芸術家は、成功するために生まれてはこない。子供は、芸術作品は、単に生まれてくるのだ。そして「成功」という、過去の規定的・社会的判断の反復に従属しない、「単に生まれてくる」可能性、それを使う人がだれもいないかもしれないインフラを敷設し続ける可能性のことを、僕は改めて芸術と呼び直そうと思う。

古谷利裕は複雑な形式的論理とごく私的な生理感覚のざわつき、異なる複数の次元を同時に偏在させながら、その「ばらばらだけれども同じ場にあり得る」という出来事をたったひとりで、どこにもいないかもしれない誰かに伝達しようとしている。まるで生まれたての新生児が、まだ名づけられていない光の束を少しずつ名づけ、分節していくように。そこで対象化される世界と自分を、自分から排泄された糞でもういちど糊付けするように。

著者

永瀬 恭一 NAGASE Kyoichi

1969年生まれ。画家。東京造形大学造形学部美術学科卒業。2008年から「組立」開始。 主な個展「感覚された組織化の倫理」(2021年、M-gallery)、「少し暗い、木々の下」(2019年、殻々工房)他。主なグループ展「エピクロスの空地」(2017年、東京都美術館セレクショングループ展)他。共著に『成田克彦──「もの派」の残り火と絵画への希求』(2017年、東京造形大学現代造形創造センター)、『20世紀末・日本の美術──それぞれの作家の視点から』(2015年、ART DIVER)、『土瀝青 場所が揺らす映画』(2014年、トポフィル)。

X(Twitter):@nagasek

関連商品

関連リンク

脚註

- 谷新は、2002年VOCA展のカタログで古谷の当時の絵画について、古谷が絵筆を使わずキャンバスを水平に置いて描くことを指摘したあとこう書く。「反面、絵画の最も根底的な知覚条件である視覚は、触覚のはたらきより減退する。実際、目をつむって描くこともあるという。しかし、目が機能していないわけではない。触覚優位で形成されていく空間は、描いている時間の中では限定的で、ある広がりをカヴァーできない。そうしたディティールが、多方向、多角的に持続、屈曲、断裂を伴いながら、ある統合をはたそうとするとき、視覚はその条件としてはたらく」(『VOCA展2002「現代美術の展望──新しい平面の作家たち」』、VOCA展実行委員会、2002年、21頁)。すでに近代を視覚中心主義という言い方で区切ることがあまりに前提になっていることは論じられているが(ジョナサン・クレーリー『知覚の宙づり 注意、スペクタクル、近代文化』岡田温司監訳、平凡社、2005年、序を参照)、とりあえずここで谷が指摘しているのは、古谷の当時の絵画が、さまざまに脱視覚中心的なありかたを模索していながら、しかし「ある統合をはたそうとするとき、視覚はその条件としてはたらく」という、身も蓋もない事実である。 ↩︎

- 美術における近代の「定義」として、クレメント・グリーンバーグによる「モダニズムの絵画」の以下の記述は一般に踏まえられる。「だが、モダニズムは内側から、つまり批判されていくものの手順それ自体を通して批判するのである。この新しい種類の批判が、定義からして批判的なものである哲学において最初に現れたのは、当然なことと思われる。しかし、一九世紀が経過するにつれて、それは他の多くの分野でも自覚されるようになった。より合理的な正当化が、あらゆる正式な社会活動に要求され始め、ついに、『カント的な』自己−批判は、哲学とはかけ離れた領域においてこの要求に直面し、また解釈するよう求められたのである」(クレメント・グリーンバーグ「モダニズムの絵画」川田都樹子・藤枝晃雄訳、藤枝晃雄編訳『グリーンバーグ批評選集』、勁草書房、2005年、63頁)。 ↩︎

- 古谷利裕「偽日記@はてなブログ」(2023年8月9日最終閲覧)。なお、古谷の「偽日記」は数度の移転をしている。《single stroke structure》が当初発表された「偽日記@はてな」から、現在の「偽日記@はてなブログ」はURLが変わっていることに注意。 ↩︎

- 「偽日記@はてなブログ」2016年2月5日からの引用(2023年8月1日最終閲覧)。 ↩︎

- 「偽日記@はてなブログ」2014年3月19日からの引用(2023年8月1日最終閲覧)、強調引用者。 ↩︎

- 古谷利裕「「ふたつの入り口」が与えられたとせよ」『群像』2011年4月号、講談社、103頁。 ↩︎

- 「「ふたつの入り口」が与えられたとせよ」以後、古谷の小説は以下のように発表されている。「ライオンと無限ホチキス」『群像』2012年4月号、196頁、「セザンヌの犬」『群像』2012年11月号、103頁、「グリーンスリーブス・レッドシューズ」『群像』2013年8月号、144頁、すべて講談社。なお、本稿初稿以後、以下の小説が発表された。「ライオンは寝ている」『早稲田文学 2021年秋号』、「騙されない者は彷徨う」『ことばと vol. 5』2022年4月。 ↩︎

- レッシング『ラオコオン──絵画と文学の限界について』斎藤栄治訳、岩波文庫、1970年。 ↩︎

- クレメント・グリーンバーグ「さらに新たなるラオコンにむけて」高藤武允訳、『グリーンバーグ批評選集』、39頁。 ↩︎

- 柄谷行人『差異としての場所』、講談社学術文庫、1996年、60頁。 ↩︎

- 『ART TRACE PRESS 03』、ART TRACE、2015年、9頁、強調引用者。 ↩︎

- 古谷利裕「古谷利裕展示「人体/動き/キャラクター」」百年ウェブサイトを参照(2023年8月1日最終閲覧)。 ↩︎

- 伊藤剛『テズカ・イズ・デッド』、NTT出版、2005年、95頁。 ↩︎

- 「works 古谷利裕」(2023年8月9日最終閲覧)。 ↩︎

- ここで使用した「感覚のインフラ」というキーワードは、松浦寿夫が2013年から翌年にかけて行った連続講義「インフラ生産工場の系譜学」「感情のインフラ、あるいは感情というインフラ」に多くを負っている。松浦は20世紀初頭の日本における感情というインフラの設計の歴史的系譜を、佐藤春夫の小説「美しき町」「田園の憂鬱」や逸見猶吉の詩、西村伊作の文化学院創設などをたどりつつ検討した。またその検討の中で本文中で述べたような形式化によるジャンル横断性にも触れていた。 ↩︎

- 古谷利裕「経験の発生の条件──どこでもない場所」『世界へと滲み出す脳 感覚の論理、イメージの見る夢』、青土社、2008年、158頁、強調引用者。 ↩︎

- 古谷利裕「線と色彩、画布へ滲み込む絵具/ヘレン・フランケンサーラーをめぐって」、フリーペーパー『組立 Re: After Abstract Expressionism』掲載、2008年、ノンブルなし、強調引用者。 ↩︎

- 『アンフォルム:無形なものの事典』加治屋健司・近藤學・高桑和巳訳、月曜社、2011年。「アンフォルム」の「操作」についてはイヴ゠アラン・ボアによる「序論」18−20頁を、また「アンフォルム」が構造主義的でその限りにおいてバタイユに依拠する必要性が薄弱であることなど、展覧会とカタログ・書籍全体への批判とその整理については「訳者あとがき」を参照のこと。 ↩︎

- 早見堯「「見る」ことの自由と不自由」『さまざまな眼143 古谷利裕』パンフレット、かわさきIBM市民文化ギャラリー、2005年、ノンブルなし。 ↩︎

- ローレンス・ガウイングは「組織化された感覚の論理」(松浦寿夫訳、『美術手帖』1983年6月号から9月号、美術出版社)で、セザンヌの「感覚の論理」について詳細に分析している。なお、エミール・ベルナールへセザンヌからおくられた言葉について、この論考の中では以下のように引かれている。「画家にとってふたつのものが存在します。つまり眼と脳髄であって、これらふたつのものは互いに助けあわねばならず、相互の展開に努めねばなりません。眼に対しては自然を見ることによって、脳髄に対しては表現手段を与えてくれる組織された感覚の論理によって」(同誌、1983年7月号、171頁)。 ↩︎

- ここでの四次元の説明、デュシャンと四次元の関係については中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』(平凡社、2017年)についての、筆者自身の書評(『週刊読書人』第3212号、株式会社読書人、2017年)の一部を再構成した。 ↩︎