※本記事には、『鬼滅の刃』(2016−22)の結末についての情報が含まれます。

文:きゃくの

はじめに──オールドファッションに即して

ごく個人的な話題から始めたいと思います。およそ10年ほどまえ、高校生だったころ、わたしは人並みに熱心な「オタク」でした。とにかくアニメや漫画、それからライトノベルがすごく好きで、多くの時間を作品の鑑賞にささげていました。現在もそれなりに新しいものを見聞きし、また読んでいるつもりではありますが、あのころの情熱は人生において別格のものだったと、いまなお確信しています。

10代の輝かしいオタク活動の記憶のなかには、とくに印象深い出来事がいくつかあります。はじめてオタクグッズのショップをおとずれたときの思い出は、そのひとつです。

わたしの故郷は四国で、アニメや漫画の専門ショップは、当時も今もほとんどありません。さらに当時は実家にWi-Fiルーターがなく、わたしは手持ちのスマートフォンすら思うように使えませんでした。したがって、わたしがオタク文化に触れられる場所はもっぱら近所の小さな書店と自宅のテレビに限られていました。おこづかいでライトノベルや漫画を買い、BS11で放送されるテレビアニメを録画視聴することが、当時のささやかなオタク活動でした。

だから高校1年の秋にはじめておとずれたアニメショップ、たしかメロンブックス松山店だったと思いますが、そこに足を踏みいれたとき、本当におどろきました。床に壁に、そこかしこに、アニメや漫画のイラストがはりだされていたからです。くわえて店内BGMではアニメソングが流れていて、キャラクターへの愛をさけんだ手づくりPOPが、そこかしこに置かれています。現実世界をオタク文化のファンタジーが侵食しているその光景は、わたしがもっていた世界認識を大きく変えることになりました。それまでは遠いところ、わたしがいる世界とは関係のないところにあるものだと思っていた様々なものが、いま、わたしの目の前と足元にあるのです。

あの衝撃から、もうすぐ干支が一周しようとしています。年を重ねていくほどに、世界はどんどんとオタク文化に呑みこまれていくようです。もはやそれをわざわざ「オタク文化」という名で呼ぶことが時代錯誤だと思われるほどに、その勢いはすさまじいものです。周りを見わたしてみると、例えばよく使う駅の壁や柱には、胸の大きい半裸の美少女キャラクターのポスターが、堂々とかざられています。コンビニやレストランではアニソンがひっきりなしに流れつづけ、スーパーマーケットには「覇権」タイトルのキービジュアルがパッケージにあしらわれたレトルトカレーの箱がならんでいます。

高校生のころに「衝撃」として受けとめられた風景が日常の景色へと変わっていくにしたがって、しかしそれとは対照的に、わたしはいつしか自分の現実がわからなくなっていきました。『鬼滅の刃』(2016−22)や『呪術廻戦』(2018−)のタイアップ商品は、気づくとスーパーの半額商品棚に押しこまれています。ブックオフではほぼ新品のジャンプコミックスたちが「在庫過剰」を理由に、百円均一で並べられています。『千と千尋の神隠し』(2001)を超えたとされるあの映画について、いったいいま誰が話題にあげているのでしょうか? 以前わたしが「週末批評」に『タコピーの原罪』(2021−22)についての文章を寄稿したときも、こういうコメントを複数いただきました──「いまさらタコピー?」

いつからか、世界の流れがはやすぎると思うようになりました。『チェンソーマン』(2019−)と『SPY×FAMILY』(同)は再来年、いや来年まで人気作品でありつづけることができるのでしょうか? その次に話題になる作品は何なのでしょうか? そのさらに次の「弾丸」はすでに装塡されているのでしょうか?

こうした感慨は、もしかすると、たんにわたしが年を取り、10代の頃とは異なる時間感覚を身につけてしまった、ということに過ぎないのかもしれません。わたしもまた、かつての自分から見た年長者がそうであったように、若者の流行の速度についていけなくなったのかもしれません。しかし仮にそうであったとしても、自分自身の感覚を裏切り、不安に蓋をする必要はないはずです。

やや前置きが長くなりましたが、本稿はこうした問題意識のもと、ふたたび『鬼滅の刃』という作品を読み直し、そこにある固有の「時間」を取り出そうとする試みです。この挑戦に賭けられているものは、10代の頃から変わらない(はずの)「この作品は面白い」という直観にほかなりません。

「コスパ」に逆らって読む──『鬼滅の刃』と時間の問題

2019年のアニメ化を機に爆発的な話題をさらっていった『鬼滅の刃』は、様々な観点からの論評がなされてきました。ここでは、2023年の新書大賞で2位に輝いた、稲田豊史の『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ──コンテンツ消費の現在形』(光文社新書、2022年)の議論をみてみたいと思います。稲田は、近年の鑑賞スタイルのひとつである、映画やドラマの「倍速視聴」(映画やドラマの全体もしくは一部を、通常の再生速度よりも早く再生すること)に注目し、なぜひとびとはそのような鑑賞スタイルをとるのか? という問題に取り組んでいます。稲田の議論の大半は「映画を早送りで観る人たち」、つまりドラマや映画の鑑賞者の分析にあてられているのですが、他方で興味深いことに、稲田はそのような鑑賞者に合わせる、あるいはそういった鑑賞態度を生み出すような作品についても、随所で議論しています。以下の引用はその一部です。

しかし、昨今の(特に日本の大衆向け)映像作品には、いま自分が嬉しいのか、悲しいのか、自分がどのような状況に置かれているのかを、一言一句丁寧に、セリフで説明してしまうものが多い。言葉なしの映像だけを観て読み解く必要がないのだ。

TVアニメシリーズ『鬼滅の刃』(第一期)の第1話。主人公の竈門炭次郎は、雪の中を走りながら「息が苦しい、凍てついた空気で肺が痛い」と言い、雪深い中で崖から落下すると「助かった、雪で」と言う。

〔中略〕

このセリフが原作どおりであることは承知だ。しかし、モノクロの静止画である漫画とカラーで動くアニメーションでは、情報量が格段に異なる。漫画の場合、一枚絵では伝えきれない情報をモノローグで捕捉するのはいいとしても、アニメーションになった時点で、その補足情報は必要不可欠と言えない。1

ここで稲田は原作漫画とアニメ版を区別し、後者についてのみ議論していますが、章末注では原作漫画についても同様の点を指摘する別の漫画家の発言を引用しています。そのため稲田としてはおそらく、メディアにはほとんど左右されない「セリフで説明してしまう」という性質が『鬼滅の刃』という作品そのもののうちにあると結論づけているのでしょう2。こうした『鬼滅の刃』の性質から「倍速でもセリフは聞こえている(もしくは字幕で読めている)んだから、ストーリーはわかる。問題ない」3という「理屈」までは、もう一歩です。

そしてこのようにわかりやすい『鬼滅の刃』がヒットし、倍速視聴が流行する状況では、反対に、これまでの「わかりにくい」作品は求められなくなることになります。そうなると作家やクリエイターなどの作り手側は「物語の作り方というものを根本的に変えねばならない。大変な時代がやってきた」4と考えるかもしれません。

以上のような稲田の結論は、一方ではある論理の道筋をたどって、おそらく妥当なものでありうるでしょう。他方で、すこし物足りないとわたしが感じてしまうのは、この議論のなかから『鬼滅の刃』を別のしかたで読む(あるいは観る)可能性が、締め出されてしまっているからです。

わたしたち鑑賞者は、果たして『鬼滅の刃』を、たんに「セリフで説明してしまう」作品としてしか鑑賞することができないのでしょうか。少なくともわたしは、そんなことはまったくない、それ以外の読み方が十分に可能であると、そう信じています5。

そこで本稿では、『鬼滅の刃』固有の「時間」に注目したいと思います。なぜ「時間」なのでしょうか。稲田によれば、「倍速視聴」を好むひとの価値観のひとつとして、「タイパ至上主義」があるそうです6。様々な理由で現代の若者は時間が圧倒的に不足しており、そのため作品鑑賞においても高い「コスパ(コストパフォーマンス)」を望む──このような社会批評はある種の「型通り」の批評にも思えますが、コスト&ベネフィットの対からなるエコノミーという「型」はしぶとく、そしてたしかに人間の生の基底的な層を形作っています。事実として、わたし(たちの多く)にとって、経済活動を人生の中心に置かずに生きていくことは困難です。その点において、「コスパ至上主義」の問題は軽視できないものであると言わざるを得ません。

しかしそのことを認めたうえでなお、わたしは、『鬼滅の刃』はそうした「型」からはみ出るような作品だと考えていますし、そのことをじっさいに示したいとも思っています。そこで本稿は、この「コスパ」なるものをライバルに定めて『鬼滅の刃』を読み、そこから(社会的・心理的)エコノミーに従属しない、別種の時間を見つけ出すことへと、はっきり方向づけられることになります。

やや大仰な言葉づかいになってしまいましたが、要するに、わたしは何らかのベネフィット──例えば、流行に乗ることで社会的信用を獲得したり、友人との会話を円滑にしたりすること──のために『鬼滅の刃』を読むわけではありません。そうではなく、ただこの作品が面白くて、魅力的だから読む、というごく当たり前のことを目指しているのです。

具体的には『鬼滅の刃』における3つの時間の層──瞬間、人生、永遠──に注目し、作品内の多様な時間のありかたについて考えたいと思います。最初に取りあげるのは、視覚的なイメージによる表現と、そこに流れる「瞬間」という時間のありかたです。第1章では「透き通る世界」という表現において結実する「瞬間」の表現に着目することで、『鬼滅の刃』におけるミクロな時間の密度をはかっていきたいと思います。

そして次に、いよいよ台詞を論じたいと思います。いままさに目のまえにあるイメージを超えて遠くのひとびとへと、言葉は想いをとどけていきます。「いま」という幅にはおさまらない言葉の裏にあるのは「瞬間」よりもう少し長くつづく、いわば「人生」の時間です。こうした観点から、第2章ではいくつかの台詞にひそめられている「人生」の時間をさぐっていきたいと思います。

最後に、作品の解釈のしかたがわたしたち自身にゆだねられていることを、『鬼滅の刃』の最終話を中心にみていきたいと思います。そこで検討するのは他者に対するひとの想いと、それから「永遠」という時間です。イメージも言葉も、そして人間の生も、いずれは消えてゆきます。そこでなお残るもの、あるいは不滅のものがありうるとしたら、それらにアクセスするための「解釈」が重要な問題となるはずです。第3章ではこうしたテーマが『鬼滅の刃』に内在していること、そしてわたしたちの鑑賞もそこから始められるべきだということを示したいと思います。

さて本論を始めるにあたり、最後に書いておきたいことがあります。ごく素朴に言って、何らかの現存世界の状況を作品に読み込むという解釈の方法を、わたしはあまり好みません。わたしが好むのは、ひたすらに作品を鑑賞し続けること、そしてそれを通じて、いまだ現実化していない世界を、まだ見ぬ現実に向けて、いかほどか開くことです。

わたしは現下の目まぐるしい世界の展開が、どうにも得意ではありません。社会も他人も苦手で合わないと思っていたとき、たまたま開いた『鬼滅の刃』が、別の可能性を見せてくれたと感じています。以下の文章が、あのときわたしが見た光景を、少しでもかたちにすることができていればと思っています。

俺の刃は強く糸に引かれて隙を切り込む──イメージと「瞬間」

『鬼滅の刃』を読んで、最初に目をひかれるところはどこでしょうか。わたしの場合は「糸の匂い」という表現でした。ストーリー序盤のキーワードである「糸の匂い」をさぐるところから、考察を始めていきましょう。

「糸の匂い」にいたるまでのストーリーを、簡単にたどっておきます。炭売りを家業とする家の長男として生まれた主人公・竈門炭治郎は、生まれつき嗅覚に優れていて、きわめて細かく匂いを嗅ぎ分けることができます。物語の第1話冒頭、炭治郎は炭を売りに街に出て、家を一晩離れるのですが、明るくなったあとに家に戻ってみると、家族のほとんどが「鬼」に惨殺されているという、ショッキングな場面に遭遇します。そのうえ、唯一生き残った妹の禰豆子は鬼に変貌しており、理性を失って炭治郎に襲いかかってきます。鬼にはじめて出会った炭治郎は混乱しながらも、持ち前の嗅覚によって禰豆子とは別の鬼の匂いを嗅ぎ分け、家族を殺したのは妹ではないと、直ちに判断します。その後、救出におとずれた「鬼殺隊」幹部のひとり(水柱)である冨岡義勇の推薦により、炭治郎は元水柱・鱗滝左近次のもとで剣士としての修行に励むことになります。

「糸の匂い」という言葉は、その修行の終わりに登場します。炭治郎は修行の最終局面で兄弟子・錆兎の亡霊とたたかうことになり、激闘の末に勝利するのですが、その勝因について「“隙の糸” の匂いがわかるようになったからだ」と語ります。

誰かと戦っている時/俺がその匂いに気づくと糸は見える

糸は俺の刃から/相手の隙に繋がっていて見えた瞬間ピンと張る

俺の刃は強く糸に引かれて隙を斬り込む7

©吾峠呼世晴/集英社

深く考えずに読んでも、この一節が意味するところは何となくわかるでしょう。炭治郎が敵の攻撃をいなし、かわし、ときに切り結びながら必死に耐えていると、ついに「ピン」と糸が張られ、糸を頼りに「えいや」と斬り込めば一発逆転。こういったイメージは、とりわけ物語の前半において何度も繰り返されています。しかし立ち止まって考えてみると、実はこれがとても不思議な表現であることに気がつくはずです。

まず糸の「匂い」に気づいたあとに、それが「見える」という順序が興味深いポイントです。繰り返すように、炭治郎は嗅覚が非常に優れており、生活のあらゆる場面において、嗅覚が行動を牽引しています。つまり何事につけてもはじめに匂いを嗅ぎ、そのあとで視覚情報を得るのです。この特性は戦闘──しかも炭治郎の場合は鬼や亡霊といった、人間以外の存在との戦闘──でも活かされます。炭治郎は優れた嗅覚に導かれながら、しかし匂いという嗅覚情報のみにとどまることなく、さらにそれを「糸」という視覚的イメージへと昇華させていきます。

しかし次に、そうして与えられる視覚情報についても、考えるべき点があります。炭治郎曰く「隙の糸」は「相手の隙に繋がってい」るらしいのですが、とはいえ「隙に繋がってい」るとは、いったいどのような事態を意味しているのでしょうか。

「隙」というのはふつう、空間というよりもむしろ時間において現われるものです。例えば首のある箇所が特定の瞬間においては隙だらけであったとしても、次の瞬間にも同様にそうであるとは限りません。斬り込む瞬間B(未来)において隙となる空間Xが、斬り込む前の瞬間A(現在)においてすでに隙であるということ──これが意味するのは、炭治郎が見ている「糸」が、現在においてまだおとずれていない未来を視覚的イメージというかたちで先取りしているということです。このように「隙の糸」には、時間と空間の問題が関わっているのです8。

こうして考えると、読み飛ばしてしまうこともできる単純な語りのうちに、様々な要素が織り交ぜられていることがわかります。「隙」につながっている「糸」が見え、それに引かれるという表現には、少なくとも視覚と嗅覚、時間と空間、さらには現在と未来といった要素が同時に、しかも一挙に重ねられているのです。

わたしたちはこの「隙の糸」というイメージのなかに、わずかな「瞬間」というサイズの入れ物に合わせて様々に折り重ねられた、重層的な身体感覚を見いだすことができます。たしかにわたしたちがアニメや漫画を通じて鑑賞するときには、「糸」はごく単純な現象としてあらわれます。目の前の画面ないしページに映し出されているのは、炭治郎が「見えた!」と言った瞬間に何らかの「糸」がピンと張られること。そしてそれにしたがって炭治郎が剣を振り、敵が倒れること。それだけであって、難しいところはなさそうです。しかしこのイメージはほんらい、様々な身体感覚のダイナミックな結びつきによって成立しており、じっさいのところわたしたちの目に与えられている「糸」のイメージは、そのごく表層に過ぎません。わたしたちはきわめて複雑なメカニズムが現象としてかたちをとるほんの一瞬を、いわば炭治郎の目を借り、画面を通じて、疑似的に共有しているのです。

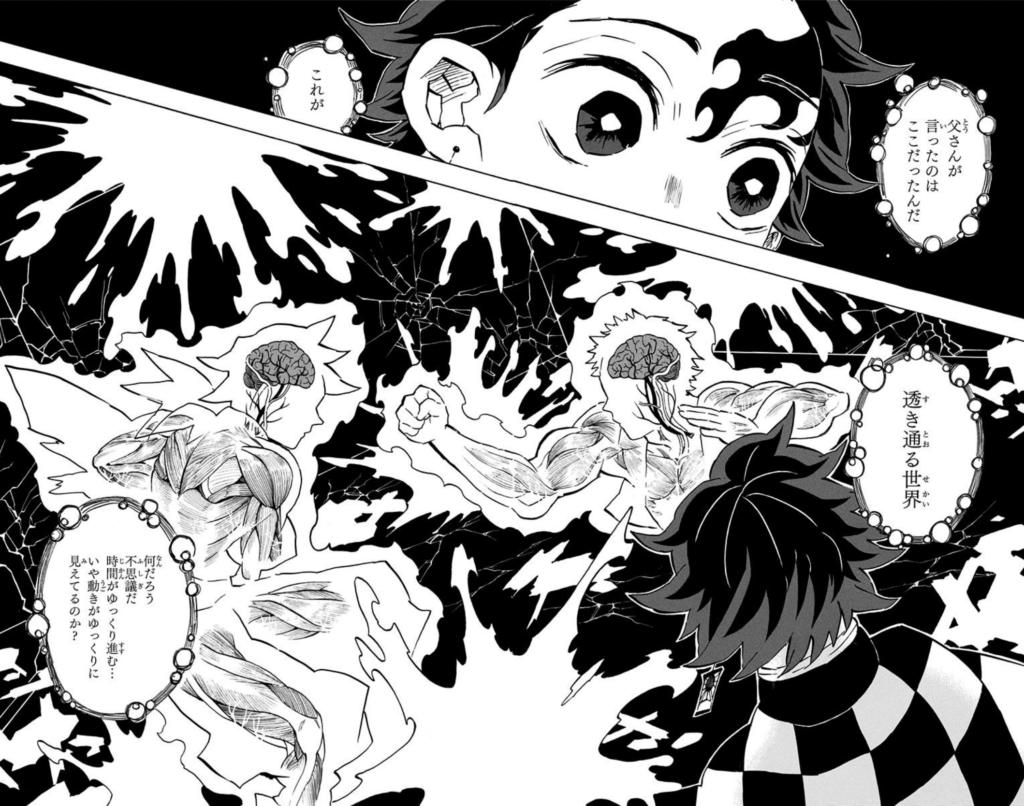

「隙の糸」に見られるこうした「瞬間」の表現は、物語の終盤になるとより先鋭化します。それは「透き通る世界」という表現です。

炭治郎をはじめとする主要な登場人物の何名かは、最終盤の「無限城編」であらゆるものを見とおす「透き通る世界」へと没入します。「透き通る世界」とは、身体感覚が研ぎすまされた結果、世界の動きがすべて手に取るようにわかる(つまり「透き通」って見える)、そのような世界認識のモードであり、またその認識のモードにおいて与えられている世界のありかたを指します。そこでは不要な感覚が「閉じ」、相手を倒してやろうという殺気さえも消失してしまいます。そうした状態においては、暑い夏に思わず涼をとろうと川のせせらぎに手をひたすのと何ら変わりないままに、おだやかに剣がふるわれます。他者を否定することなく、ただ自らの内なる生命の流れにのみしたがうその様子は、他者からは「植物」のようだと評されます9。

©吾峠呼世晴/集英社

さて、こうした表現は、結局のところ何を意味しているのでしょうか。鬼の最高幹部である「上弦」の参・猗窩座は端的に「無我の境地」と呼んでいますが10、ここではそれを「世界と身体の調和」と言い換えて、もう少し考えてみたいと思います。

まず、人間は身体をもって世界に生まれ落ちたときから、自分という個の生存を求めています。そして身体を傷つけるようなことばかり起こる世界をときに恐れ、泣き叫びます。もちろん成長するにつれて、赤子のように泣くということは次第に減っていきますが、だからといって身体と世界との対立がなくなるわけではありません。むしろ成長するにつれて、ひとは世界との対立を通じて自分自身の意識を確立し、それによって世界と身体をはっきり区別して生きていくことになります。

しかし人生には、時にそのような硬い意識の殻が破られて世界のほうへと誘われ、そうして自分の身体と世界とが調和する、そのような瞬間がたしかに存在しています。例えば音を集中して聴こうとするときがそうです。好きな音楽を聴いて頭がゆれ、それにともない目が伏せられるとき、わたしは、音を聴いている身体のリズムと音楽のリズムを一致させ、自分ならざる曲のなかへと、自分を溶けこませます。そしてこのように身体が世界の誘いに応え、音楽に身をゆだねようとするとき、そのためにすべきこと──目を閉じて頭をふる──は、特別に意識しなくても、適切に選ばれています。

「透き通る世界」とは、こうした身体と世界の調和が極限まで研ぎすまされた状態だと言えるでしょう。すなわちイヤホンで耳へと繫がれている音楽だけでなく、見、聴き、触れ、嗅ぎ、味わっている世界のすべてへと身体が開かれている状態が「透き通る世界」なのです。炭治郎の亡父・炭十郎は、「透き通る世界」について次のように述べています。

初めのうちは覚えなければならない/動きや感覚を/拾わなければならない

五感を開き自分の体の形を血管の一つ一つまで認識する

この時は本当に苦しい/このまま踠き続けても

先が行き詰まっているとしか思えない

〔中略〕

やがて体中の血管や筋肉の開く閉じるを

まばたきするように速く簡単にこなせるようになる

その時光明が差す/道が開ける11

©吾峠呼世晴/集英社

炭十郎によれば「透き通る世界」の景色である体中の筋肉や血管の透視は、五感を十分に開いたあとに生じます。つまり世界の側からの求めに応えるべく、意識の限界を超えて身体を動かしていると、身体の運動は外の世界だけでなく、しだいに自分の内側にまで入りこんでくるのです。

このような境地においては、世界と身体の関係が、上述の音楽鑑賞のときよりもさらに深められています。なぜならば、意識をこえて働いていた認識能力が、ここではふたたび身体の内側へとたちかえり、世界だけではなく、身体自身をもあわせて統一的に認識しているからです。同じことを言い換えると、まず上述の音楽鑑賞の例では、音という世界の側からの触発に対して、身体が意識という枠を超えて応えていくという構図でした。しかし「透き通る世界」に入るためには、さらにその解き放たれた身体が、まだ認識していなかった自分自身を認識するために、意識的なしかたとは違うしかたで(一般的に考えて、筋肉や血管のこまかな動きを直接に意識することは困難です)自分を把握する必要があるのです。そして身体と世界の一切を包括的にとらえることで、世界はようやく「透き通」りはじめます。

以上のように「透き通る世界」の境地をとらえるならば、それがなぜ「透き通る」と言われるのかもわかります。つまり世界が透き通っているのは、そこでは自分ではないものと自分自身が、いずれも完全に認識されているからです。この段階では、もはや五感をフル稼働することによる認識という状態さえ超えた、高度な統一に至っているため、身体全体が一個の巨大な感覚として運動し、世界と自分のすべてを認識しています。炭十郎がこの段階を「まばたきするように」「光明が差す」と表現していることにちなんで、ここでは身体全体が巨大な〈眼〉に変わると言ってもよいかもしれません。

そこでは隠されているものがなく、最初からすべてが〈眼〉のまえに明かされています。巨大な人喰い熊や、さらにはそれまで炭治郎たちを圧倒していた難敵の猗窩座でさえ、人間が「透き通る世界」に入ってしまえば、この〈眼〉から何かを隠し、あるいは裏をかくことはできず、一瞬で倒されてしまうことになります。

したがって、こうした「透き通る世界」のイメージもまた、「隙の糸」と同様に、『鬼滅の刃』における「瞬間」の時間を読者に伝えるものだと言えるでしょう。そこでは世界の神秘や謎、困難さえも一望のもとにさらけだされているために、その後の展開のすべてがすでに予告されているからです。猗窩座を倒すため、炭治郎の闘志は半ば自動的に凪いでいきますが、ここには不確定なもの、見えないものとしての未来はもはやありません12。

ただし、こうしたイメージにおいてもまた、様々なものが圧縮され、積み重ねられています。すなわち、ポテンシャルを限界まで引き出され展開されている五感、それらによって認識されている世界と身体の内側、そして完全に統御された〈眼〉としての身体と、そこに映る世界……「透き通る世界」が可能になるのは、こうした身体と世界の動的な調和においてです。そこでは繊細な種種の身体感覚の流れが、一望のもとに描かれているのです。

以上みてきたように『鬼滅の刃』は独特の視覚的イメージによって、特別な「瞬間」を効果的に描き出しています。「隙の糸」や「透き通る世界」は、鍛錬を重ねた炭治郎たちだけが到達できる特別なイメージの領域ではありますが、わたしたちは彼らの視界を借りることで、その裏側でひそかにざわめいているであろう、目に見えない繊細な感覚や、それによってとらえられている存在たちの群れを感得することができます。わたし(たち)はこうした濃密な「瞬間」に目をうばわれ、みるみるうちに作品のなかへと流されていくのです。

苦しかったろう/叫び出したいだろう──言葉と「人生」の時間

前章では「糸の匂い」と「透き通った世界」というイメージを手がかりに、『鬼滅の刃』にあらわれる「瞬間」という時間のあり方について考えてみました。しかしそこであえて問わなかったものがあります。それは言葉の問題です。

なるほどたしかに、炭治郎が発する言葉の多くは、ふつう話し言葉と呼ばれるものがそうであるように、口という身体から外へ向かって発せられるか、あるいはそもそも心の中で自分自身に対して発せられるものです。言葉が、それを発する身体とつねに共にあるという点を強調するならば、炭治郎において言葉の問題は、剣技や戦闘と同様に、「瞬間」という時間の相のもとでとらえられるべきものであるようにも思われます。

しかしこうしたアプローチでは語り落としてしまうことがあります。それは「瞬間」という時間よりも大きな時間の流れ、すなわち「人生」の時間です。本章では言葉が一側面としてもつ、この問題について考えていきましょう。そこで手がかりとしたいのは、話し言葉というより、むしろ書き言葉においてあらわれる、炭治郎の「筆まめ」な性格です。

まずは物語の序盤において、炭治郎が妹・竈門禰豆子に宛てて日記を書いているということに注目します。先ほども述べたように、家族が惨殺されたあと、炭治郎と禰豆子は鱗滝のもとに身を寄せます。炭治郎は山で修行に励むのですが、禰豆子は鱗滝の家にとどまります。彼女はひとを喰わない代わりに、ひたすら鱗滝の家で眠りつづけてしまうのです。

炭治郎はひとり黙々と研鑽に励むのですが、その休憩時間に、禰豆子に宛てて修行の日々を文字で日記として記録し、同時にその文面をモノローグとして語っています13。もちろん物語世界においては内言と日記は区別されているでしょうが、読者の前に提示される炭治郎のモノローグとしては、禰豆子に宛てた日記のなかの言葉と、読者のためのモノローグの言葉の境が曖昧になっており、両者が混然一体となって『鬼滅の刃』の語りを構成することになります。

また禰豆子が目を覚ましたあとにも、炭治郎は継続して文章を書いています。それは炭治郎が道中で知り合った仲間や友人に宛てて手紙を書いているからです。単行本のおまけページによると、「刀鍛冶の里」編時点で少なくとも6名と手紙のやり取りをしているようです14。物語序盤においては禰豆子への日記と内言が溶け合っていたわけですが、おそらく『鬼滅の刃』の全編にわたって、モノローグにおける語りにはたんなる内言だけでなく、手紙に書いた文面も含まれていると思われます15。

このようにみれば、炭治郎にとって言葉というものが、自身の身体においてなされる内言にとどまらず、自らの身体をはるか超えた範囲にまで広がる、より広いものを含んでいることがわかります。

つまり言葉は「隙の糸」や「透き通る世界」といった、炭治郎が闘っているまさにこの場所においてのみ示される「瞬間」のイメージとは異なり、数日〜数カ月が経ったあと、そして姿が見えないくらい遠く離れた友人たちに、彼自身の経験を伝えることができるメディアなのです。炭治郎は典型的な例ですが、こうしたあり方は他の登場人物にとっても大なり小なり同じはずです。

手紙をはじめとする言葉は、例えば遺書がそうであるように、それを記した当人がこの世を去ったあとにも、意味をもって働くことができます。このようなメディアとしての広がりを踏まえ、言葉によって表現される時間を「人生」の時間と呼び、前章で扱った「瞬間」の時間と区別することにしましょう。

まず例として、もういちど第1話を見てみます。アニメでは一部で非常に悪名高い、炭治郎と義勇の心中での発言です。

少し手前から確認します。家族が惨殺されていることに気がついたあと、炭治郎はまだ息がある禰豆子を背負い、医者に連れて行こうとします。しかし禰豆子は既に鬼になってしまっていますから、血を求めて炭治郎に襲いかかります。炭治郎は禰豆子がこのような化け物になってしまったのは、自分がのうのうと街で夜を明かしてしまったからだと詫びながら、禰豆子に心中で語りかけます。

俺が他所の家でぬくぬくと寝ていた間/みんなはあんな惨いことに

痛かったろう苦しかったろう/助けてやれなくてごめんな

せめて禰󠄀豆子だけは何とかしてやりたい16

©吾峠呼世晴/集英社

炭治郎は何とか禰豆子を救いたいと考えていますが、しかしどうすることもできず、ただ禰豆子に自分を思い出すよう、声をかけ続けるだけです。炭治郎が禰豆子と取っ組み合っていると、義勇があらわれます。鬼になってしまった禰豆子を手遅れとして見限った義勇は、禰豆子の腕をつかみ、妹の命乞いをする炭治郎をどなりつけます(「生殺与奪の権利を他人に握らせるな!」)。しかし厳しい発言とは裏腹に、義勇の内心には炭治郎をいたわる言葉がありました。

泣くな/絶望するな/そんなのは今することじゃない

お前が打ちのめされてるのはわかってる/家族を殺され妹は鬼になり/つらいだろう叫び出したいだろうわかるよ

俺があと半日/早く来ていればお前の家族は死んでなかったかもしれない

しかし時を巻いて戻す術はない17

©吾峠呼世晴/集英社

台詞だけみると、たしかに炭治郎・義勇両者ともに、自分の心情を説明しすぎているように思われます。とりわけ義勇については、口頭での叱責と内心での慰めが間を置かず順番に語られてしまっていますから、出来の悪い「楽屋オチ」のようです。しかし場面全体を考えると、それよりも注目すべき点があることに気がつきます。

それは、炭治郎と義勇がほぼ同じ内容を(内心で)語っているということです。すなわち炭治郎は家族を救えなかったことを悔やみ、何とか禰󠄀豆子だけは助けたいと考えています。義勇も自分が遅れたことを悔やんでいますが、禰豆子に関しては手遅れだと考えており、炭治郎だけを助けようとしています。誰を救うことができず、誰を救いたいと考えているかが義勇と炭治郎とで異なっている──そしてそれこそが両者の敵対関係を構成している──のですが、自分が遅れてしまったこと、そのうえで助けられるものを助けたいと考えている点は共通しています。助けたいものに向けられた「~だったろう」という心中での呼びかけが繰りかえされていることからは、両者が被救助者に対して強く感情移入していることがわかります。ふたりとも自分が遅れてしまったことを悔やみ、そのうえで誰かを助けようとしているのです。

したがってここで注目すべきは、両者の言葉がほぼ同一のことがらを繰り返しながら、それにもかかわらず、敵対をもたらしているという逆説的な展開です。ほとんど同じ2つの表現にそれぞれ異なった意味を与えているのは、ふたりがそれぞれ背負っている「人生」の時間です。つまりそれぞれの譲れない固有の生が剝きだしになり、最も大切なものを巡って壮絶な命のやり取りをしているということが、両者が同じ言葉を繰り返すことによって、かえって強調されているのです18。

もうひとつ、炭治郎の言葉から例を探してみます。 「刀鍛冶の里」篇の前半で、炭治郎は刀鍛冶の少年を無下に扱う霞柱・時透無一郎を目撃します。無一郎は刀鍛冶がもっている戦闘用絡繰人形の鍵を自分に渡すよう要求するのですが、刀鍛冶はそれが先祖伝来の大切なものだと考えているため、渡すのを拒みます。刀鍛冶と比べて、幹部である柱の時間は貴重であり、自分には時間がないのだから早く渡せと要求する無一郎に対して、炭治郎は憤ります。

こう…何かこう…すごく嫌!! 何だろう

配慮かなぁ!? 配慮が欠けていて残酷です!!19

©吾峠呼世晴/集英社

炭治郎はこのあと「この程度が残酷?」と呟く無一郎を遮り、刀鍛冶と剣士の関係を熱く語るのですが、そこで語られる素晴らしい「正論」よりも、わたしはこの「すごく嫌!!」のほうに注目したいと思います。

炭治郎はここで指を「もぎもぎ」と動かし、言葉にしがたいことを言葉にしようとしています。話の大筋としては、炭治郎は無一郎に賛成しています。刀鍛冶は刀を作ることが仕事だし、柱として多忙な無一郎には時間がない。そうした剣士(とくに柱)と刀鍛冶の立場の違いを十分に認めたうえで、それでも炭治郎は、そのことを淡々と語る無一郎に対して、何か違和感を覚えてしまいます。

その思いをとっさに言葉にしたときの表現が「配慮が欠けていて残酷」だという、あたかも企業の公式声明のような言葉であったことが、やはり非常に面白いところです。「こう…何かこう…すごく嫌」というきわめて感覚的な表現から、そうした感覚が一切抜け落ちた「配慮」と「残酷」という無機質な表現への飛躍の背後には、その飛躍を可能にする彼の生のエネルギーが感じられます。炭治郎の言葉と身体の隔たり、言いたいことがあるにもかかわらずうまく言えない、しかも言ってしまったらもともと言いたかったことを飛び越えてしまうようなもどかしいずれ──これこそが、ここでの炭治郎の言葉による表現を生き生きとしたものにしている要因だと思われます20。そして言葉にそのような魅力を与えているのは、炭治郎の生の固有性なのです。したがってここでの言葉は〈いま・ここ〉にある感覚を伝えるものというよりはむしろ、より厚みのある個人史を暗示するものといえます。したがって『鬼滅の刃』を読むときには、その時々の瞬間において示されていることだけでなく、その背後に横たわる「人生」の時間についても考える必要があるでしょう。

先述した第1話の義勇の発言について、この観点からもう少し考えてみたいと思います。

炭治郎がかばい、義勇が殺そうとした禰豆子は、炭治郎の妹です。炭治郎の家族はほとんどすべて殺されてしまったため、炭治郎は妹だけでも生かしたいと考え、義勇に頭を下げます。義勇はこの炭治郎の行動に対して激昂するわけですが、ふだん冷静で寡黙な義勇が、なぜこのときに限ってそこまで声を荒らげたのでしょうか。ここにひとつの謎があります。そしてこの謎に対するわたしの解釈はこうです。炭治郎の態度が義勇の怒りを招いたのは、義勇がそこに過去の自分を重ねて見ていたからではないか。

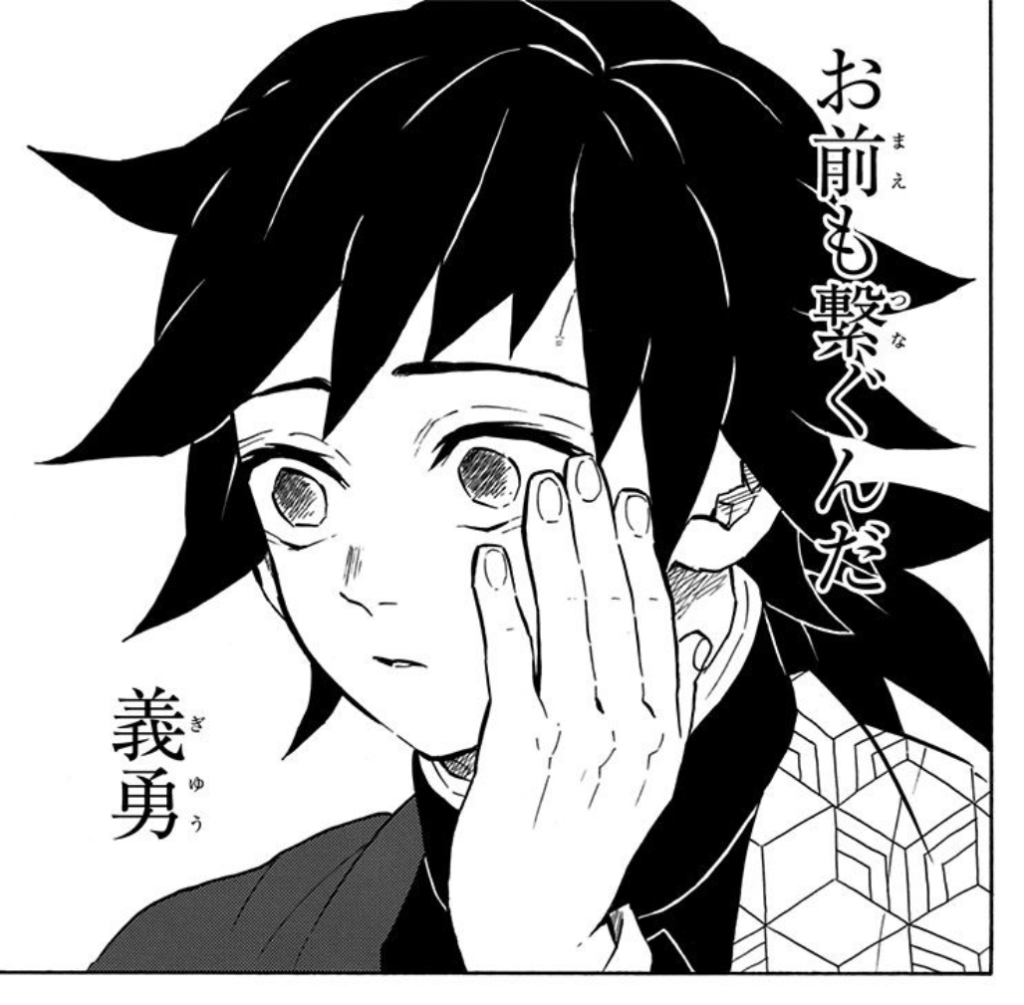

詳しくみていきましょう。初対面の雪山からはるかのちに明かされるように、義勇は姉と親友の錆兎を相次いで失ったあと、錆兎からかけられた、次の言葉をしばらくのあいだ忘れてしまいます。

お前は絶対死ぬんじゃない/姉が命をかけて繋いでくれた命を/託された未来を

お前も繋ぐんだ/義勇21

©吾峠呼世晴/集英社

義勇がこの言葉をかけられたのは、姉が彼をかばって死んだために、義勇が自分を責めていた時期です。自分が死ねばよかったとこぼす義勇の頰を叩き、錆兎は「お前は絶対死ぬんじゃない」と叱責します。

しかしその錆兎もまた、藤襲山で義勇をかばって死んでしまいます。「思いを繫がなくてはならない」という思いと「自分のせいでまたひとが死んだ」という思いの板挟みで「悲しすぎて何もできなくなった」22義勇は、自分は生き残るべきではなかったという罪責感のみで動くようになります。たとえ大切なひとを喪失しても、未来に向かって思いを繫いでいかなければならないという錆兎の教えを忘れてしまうのです。そうすることで義勇は、大切なひとたちの死に対する底知れない悲しみを緩和しようとしていました。

つまり義勇は過去のある特定の出来事にのみこだわることによって、未来はもちろん、過去からも隔てられてしまっているのです。義勇にとって、思いを未来につなぐという行為は、大切なひとが自分を守って亡くなったという記憶と向き合うことと同義であり、それはあまりにつらいことでした。妹の命乞いをする炭治郎の姿勢が、未来を向かなくてはいけないと思いつつ何もできずに泣きじゃくっていた過去の自分の姿を想起させたからこそ、義勇は急いで炭治郎の言葉を打ち消そうとしたのではないでしょうか23。

義勇は炭治郎に、大切なひとが失われた悲しみや未来への祈りではなく、「許せないという強く純粋な怒り」24を奮起のための力にすべきだと語ります。しかし義勇が語りかけていたのは、本当は炭治郎ではなく、義勇自身であったように思われます。すなわち、義勇は悲しみを怒りにすり替えることで、自分自身のどうしようもない悲しみから目を逸らし、それを無意識下へと閉じ込めていたのです。その鍵が開かれ、義勇が再び未来のことを考えられるようになったのは、ずいぶんあとのことです。

『鬼滅の刃』冒頭の義勇の楽屋オチのような台詞は、いっけんすると、キャラクターの心情をたんに言葉で説明し尽くそうとする、ひどく安易なものに思えるかもしれません。しかし本章を通じて読み解いてきたように、そこに響いているのは、それぞれのキャラクターの人生そのものです。本作では様々なキャラクターたちの言葉のひとつひとつに、わたしたちと同等の重みをもった「人生」が託されているのです。「しかし時を巻いて戻す術はない」という義勇の言葉に一定の解釈を与えるには、単行本15巻分の時間の蓄積が必要でした。しかしあの言葉の謎、あるいはそこまで言わなくとも違和感がほどけ、義勇にそれを語らせた人生の残酷さに思いいたることで、わたしたちは濃密な「瞬間」の時間とは異なる時間のありかた、つまり「人生」という長く大きな時間の流れを感じることになります。

しかし人生も、いつか、あるいは今すぐにこぼれ落ち、消えてなくなってしまうという点では瞬間と同じです。あらゆるものが時間とともに流れ去っていく世界において、不滅のものは存在しないのでしょうか。最後にこの間の消息の一端をみていきたいと思います。

少しだけ柔らかくなって安心するね──人の想いと「永遠」の時間

ここまで本稿では「瞬間」と「人生」という言葉を携え、いっけん明瞭に思われる風景の下で刻々と移りゆくものを探そうとしてきました。薄くて軽い紙とインクの底には、深く濃密な時間が流れているようです。

しかしわたしたちは生命の礼賛をもって議論を閉じるわけにはいきません。鬼殺隊をまとめるお館様・産屋敷耀哉は、不死の生命を求める鬼の王・鬼舞辻無惨に向かって、次のように諭します。

私は永遠が何か…知っている

永遠というのは人の想いだ/人の想いこそが永遠であり不滅なんだよ25

©吾峠呼世晴/集英社

ごく当たり前のことのようにも思われますが、「瞬間」も「人生」も有限で、遅かれ早かれ滅びるものです。奇跡の瞬間はそれをとらえようと反省したときにはすでに消え去っていますし、ひとは生まれ落ちたときから死に向かって歩みはじめ、それに応じて言葉も生気を失っていきます。

これに対して、言葉というメディアは不滅のようにも思われます。しかし『鬼滅の刃』には言葉の賞味期限を示す、次のようなエピソードがあります。

炭治郎の同僚である我妻善逸は、鬼舞辻無惨の討伐後に自身の武勇伝を書物『善逸伝』にしたためます。しかしこの伝記は100年後、善逸の曾孫から「噓小説」と呼ばれ、ひっそりと物置に仕舞われています26。100年も経てば人間の身体は滅び、発話のメディアとなる声が消えるのはもちろんのことですが、身体を超えてずっと遠くまで伝播する力がある書き言葉も、ごく一握りのものを除いていつかは失われ、消えてゆくさだめにあります。曾孫のさらに曾孫の代には、鬼殺隊の存在は(鬼の生き残りである愈史郎などわずかな例外を除いて)ほとんど忘れられ、あるいは作り話として扱われて、その作品世界における歴史的事実としての地位を失うことになるでしょう。散逸した鬼殺隊の言葉がふたたびまとめられる可能性は、ほとんど絶望的なまでに低いように思われます。

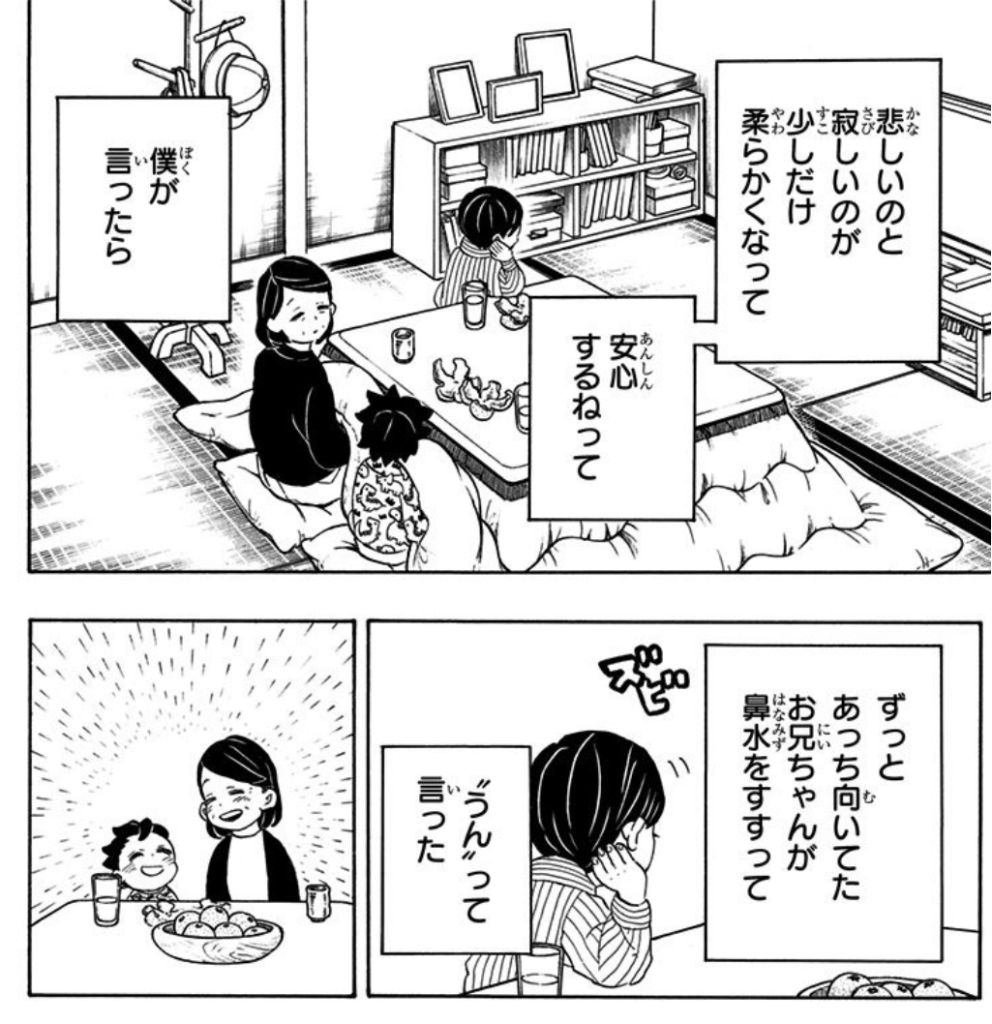

しかしあらゆるものが滅びゆく運命のなかで、ひとがひとに対して抱く「想い」は唯一永遠のものです。どういうことでしょうか。この点に関しては、炭治郎の玄孫・炭彦が正確に言いあらわしています。

またどこかで生まれ変わって幸せに暮らしているかもって思うと

悲しいのと寂しいのが少しだけ柔らかくなって/安心するねって/僕が言ったら

ずっとあっち向いてたお兄ちゃんが鼻水をすすって/ “うん” って言った27

©吾峠呼世晴/集英社

おそらくわたしたちのうちほとんど全員が、他人と関わりながら日々を生きています。関わるひとのなかには、会ったこともない歴史上の人物、存在しているかさえ定かではない物語上の人物も含まれます。興味深いことにわたしたちは、身近に接し、顔を直接合わせるひとびとだけではなく、そうした会ったことのないひと、存在しないひとにまで時に感情移入し、その生が安らかであってほしいと祈ることがあります。

なぜひとは祈るのでしょうか。祈りが、祈るひと自身の心を「柔らかく」し、「安心」させるからです。なぜそのようなことが起こるのでしょうか。ひとが誰かを想うとき、そこでそのひとは永遠に触れているからです。大切な誰かに幸せでいてほしいという、100年前から、そして耀哉の言葉を信じるなら「永遠」に続くひとの想いのかたちに、自分の想いを連ねることができているからです。

もう少し言葉を変えてみます。冒頭で触れた「タイパ」と結びつける言説に代表されるように、『鬼滅の刃』はたしかに「透き通っ」ていて、いっけんするとわかりやすい作品かもしれません。しかしこの作品にあるものは、たんなる現存の社会の痕跡だけではありません。作品のなかにひそめられている細部に気がつくことで、わたしたちはそこに流れる様々な時間に触れることができます。本稿では、そうした様々な時間の一部を扱ってきました。

これらの時間はいつか終わるものです。物語の果てに炭治郎たちの時間が尽き、最終回が見届けられるその場所において、わたしたちは彼らの不在や安寧を想わざるを得なくなります。しかしそのことを通じて読者は、炭治郎や義勇が触れ、耀哉や炭彦が語っていた「永遠」の時間にたどりつくのです。

もちろん炭治郎も義勇も、無惨も禰豆子も実在しません。そのことを十分に理解しつつも、彼らの魂がすくわれ、「またどこかで生まれ変わって幸せに暮らしているかもって思うと」、何か少しだけいい気分になります。本稿がここまで探してきたのは、この「いい気分」の正体であったと言い換えられると思います。そしてそれは「永遠」の時間なのです。

ぜひ留意していただきたいのは、こうした時間は「記憶」や「想起」のはたらきとはさしあたり関わりがないということです。繰り返すように、炭治郎たちの名前も存在も、忘却され、過去としての、あるいは歴史的事実としての地位を失います。それはただささやかな「おはなし」としてあるとき語られ、あるいは、もはや語られることさえなくなってしまう、そのような類いのものです。こうした現在における過去の根本的な消失を、まずは前提として引き受ける必要があります。

とはいえ、それはことがらの一側面にすぎません。過去の忘却と並行しながら、それでもなお、炭彦は失われゆく出来事に何かの「想い」を重ねることができます。この「想い」に注目せず、たんに忘却と消滅を強調するだけでは、いっけんすると何もない場所に宛てられている、炭彦の祈りの真意は理解できないでしょう。しかし「想い」において彼我のあいだにあり、現在と過去(とさえ、もはや言えないのかもしれない二者)を結びつけるユニークな時間のありかたは、通常の意味での「時間」なるものからはかけ離れた何かです。本稿ではその何かを名指すため、「永遠」という言葉を採用しました28。

『鬼滅の刃』には最後の炭彦の台詞のほかにも、猗窩座や時透無一郎をはじめとして、何人かのキャラクターが生死の境をさまようときに、この「永遠」の時間の描写がみられます。すなわち、裏切ってしまった恩人や傷つけてしまった家族、諦めきれない愛するひととの語らいが、あたかも人生の伏線回収のように、死ぬ直前に、厳粛な雰囲気のもとで、わずかな時間、行われるのです。

こうした時間を可能にする場所が客観的な現実に属するものであるかどうか、言い換えれば、『鬼滅の刃』の作中世界において「極楽」や「地獄」が実在しているかどうかは、まったく重要な問題ではありません。これはあくまで読者をすっきりさせるための都合のいい幻であると、そのように解釈することも可能でしょう。ただしそのようなかたちでしか表現されえない時間のありかたがあり、そしてそれが現に『鬼滅の刃』という作品の要所で繰り返しあらわれるということ──このことが重要なのです。

とはいえ、こういった超現実的な現象について明瞭な説明がなされているわけではないという点に、作品としての物足りなさを感じる読者もいるかもしれません。ここで明言したいのですが、わたしは『鬼滅の刃』が1000年に一度の名作であるとか、あるいは1万年後にも残る大傑作であるとか、そのようなことはとくに考えたことがありません。もちろんわたしよりは長く生き延びるでしょうが、当然いつかは滅び、忘れられるだろうと思っています。したがって展開の陳腐さや技法の稚拙さに対する批判については、とくに何か言うつもりがありません。

しかしその一方で、そのような欠点が仮にあるとしても、そのことはこの作品を楽しむうえでさして重要ではないと考えます。なぜならわたしにとって『鬼滅の刃』が重要である理由は、この作品が身近にあるにもかかわらず見逃しがちな、どこにでもあるはずなのにふだん気がつかない、「永遠」のことを教えてくれるという点にあるからです。つまり、ここまでみてきたことからわかるように、「永遠」の時間が客観的な時間に属さず、むしろ(主観的な)夢や幻においてあらわれるものであるのならば、作中だけでなく、『鬼滅の刃』という虚構をわれわれが読み、そして解釈するときにさえ、「永遠」は読者のもとに繰り返しあらわれると言うことができるのです。この点にこそ、この作品の真の意義があるのではないでしょうか。

おわりに──この瞬間にひらかれる永遠を生きる

結論に入りましょう29。本稿が言いたかったことは次の2つです。まず、『鬼滅の刃』には「タイパ」に優れたわかりやすさだけではなく、必ずしも明示されない、様々な解釈の層があるということ(「瞬間」の時間と「人生」の時間)。次に、そうした解釈へと読者をいざなうしかけが、ほかならぬ『鬼滅の刃』という作品の中核にあること(「永遠」の時間)。煎じ詰めて言えば、わたしたちはキャラクターや作品世界と簡単に手打ちすることも可能ですが、しかしそれだけではなく、そうした見方ではとらえきれないものにかんして、様々なしかたで考えることもでき、そしてそのことには大きな意義があるのです。

例えば、最終回では鬼殺隊の隊士たちによく似たたくさんの登場人物があらわれますが、彼らはなぜ隊士たちに似ているのでしょうか?30 この問いにとくに答えはなく、したがって確証を得ることはできませんが、こうした問いに読者が惹きつけられ、それについて想いを巡らせることは可能です。そしてそのことは『鬼滅の刃』という作品に即して考えれば、空虚な暇つぶしなどでは決してなく、むしろとても意義深いことでもあります。

こうした解釈へのとびらは、常にひらかれています。たいへん喜ばしいことに、『鬼滅の刃』の単行本は世界中のいたるところにあり、安価で購入することができますから、それらを繰り返し読み、そこに描かれているものと描かれていないものの狭間で何かを思い、ちょっと頑張って解釈し、そのことに何だかよくわからない、いい気分を感じること──言い換えれば、「永遠」に触れること──は、いつでも可能です。そうした試みを繰り返すなかで、わたしたちは「タイパ」に回収されないこの作品の奥底にようやく触れることができ、そしてそこにある、一般的な時間の流れには必ずしも属さない、別の時間のありかたを、十分に鑑賞することができるのでしょう。そしてそのとき読者は同時に、この物語を読者なりに現実のものとして生きることができているはずです。

著者

きゃくの kyakuno

おたく/オタクです。『違国日記』の最終回を読むために、数年ぶりに漫画雑誌を買いました。

関連商品

関連リンク

脚註

- 稲田豊史『映画を早送りで観る人たち』、光文社新書、2022年、29−30頁。 ↩︎

- とはいえ、稲田がこの点について明示的に述べているわけではないということを、ここで注記しておく必要があるでしょう。『映画を早送りで観る人たち』における稲田の論調は全体として禁欲的であり、「倍速視聴」やそれを生み出す諸要因について、「これが真の原因だ」と大鉈を振るうことはなく、そして諸要因が良いとも悪いとも言わず、むしろ様々なデータや仮説を提示することに自らの議論を制限しています。わたしはそのような稲田の議論の一部を本文のように解釈することは可能だと考えていますが、稲田が必ずしも「『鬼滅の刃』という作品は本質的にこういうものだ」と言っているわけではない、ということは断っておきます。 ↩︎

- 稲田、前掲書、84頁。 ↩︎

- 同書、118頁。 ↩︎

- なお『鬼滅の刃』が会話のズレから成立している作品であるということが、次の論考で既に指摘されています。高島鈴「『鬼滅の刃』は「感情」漫画である 精神性と当事者性から読む『鬼滅の刃』8000字レビュー」、ねとらぼ GirlSide、2020年5月16日。 ↩︎

- 稲田、前掲書、158頁。 ↩︎

- 五峠呼世晴『鬼滅の刃』、集英社、2016年、1巻6話152頁。以下『鬼滅の刃』からの引用はコミック版からとし、巻数・話数・頁数をそれぞれ記すことにします。 ↩︎

- 未来予知の能力は「刀鍛冶の里」編で「動作予知能力」というかたちでより強化されます。この能力を獲得した炭治郎は「隙の糸」というイメージができあがるよりも前に相手の次の動作を予測し、身体を動かすことができます(12巻104話138頁)。 ↩︎

- 晩年に「透き通る世界」に入っていた父親を炭治郎が「植物のような人だった」(17巻151話166頁)と表現しているほか、上弦の参・猗窩座も「透き通る世界」に突入した炭治郎を植物としてイメージしています(18巻153話33頁)。 ↩︎

- 18巻153話35頁。 ↩︎

- 17巻151話173−174頁。 ↩︎

- なお、確かに鬼舞辻無惨との最終決戦では、「透き通る世界」に入りつつもなかなか無惨を倒しきれず、長い時間「透き通る世界」に入っていますが、それは「透き通る世界」にも程度の違いがあるからだと思われます。つまり猗窩座戦での炭治郎とは異なり、無惨との戦いでは、隊士たちは完全な状態で「透き通る世界」に入ることができなかったのだと思われます。例えば無惨戦で、隊士の悲鳴嶼行冥は無惨の脳まで透視できていますが、同じく隊士の伊黒小芭内はそこまで見えておらず、「透き通る世界」への参入が不十分であることが示唆されています(22巻191話76−77頁)。猗窩座戦での炭治郎は、作中でも最も理想的なかたちで「透き通る世界」に入ることができたのでしょう。 ↩︎

- 1巻4話115頁。 ↩︎

- そのうち5名は鱗滝、煉獄千寿郎、義勇、元音柱・宇随天元です。それから遊郭の女性ともやりとりしているようですが、こちらは複数いるようです(13巻132頁)。 ↩︎

- 例えば単行本10巻のおまけページでは、千寿郎が炭治郎の仲間たち(吾妻善逸と嘴平伊之助)のエピソードを読んで笑ってしまう、という記述があります(10巻46頁)。わたしたちが善逸や伊之助のひょうきんな振る舞いと炭治郎のずれた語りのギャップを楽しく鑑賞するように、おそらく千寿郎も彼らの珍道中を手紙から読みとり、そのおかしさを笑っているのでしょう。 ↩︎

- 1巻1話27頁。 ↩︎

- 1巻1話41頁。 ↩︎

- じっさい、炭治郎は義勇に上記の言葉をかけられた直後に、禰豆子を刀で刺した義勇に対して斧を放り投げています(1巻1話50頁)。もちろん一番重要なことは禰豆子を生かすことだったでしょうが、その過程で義勇を殺すこともやむなしと炭治郎は判断したのでしょう。余談ですが、わたしはこうした稀に出る命の軽さが、『鬼滅の刃』の滋味のひとつだと考えています。 ↩︎

- 12巻102話100頁。 ↩︎

- こうしたテーマは、実は『鬼滅の刃』以前に、既に吾峠の読み切り作品で示されています。例えば短編「蠅庭のジグザグ」(『吾峠呼世晴短編集』、集英社、2019年)は、語ることと行うことのずれを読みどころのひとつとしています。主人公の斎藤じぐざぐは、かつて限られたひとにのみ与えられる特別な能力「呪力」を用いて悪行を尽くしていたのですが、あるとき「①人を殺さない ②私利私欲のために力を使わない」これを破ると死ぬ、という呪いをかけられ、かつての自分と同じように呪力を使う悪人を成敗する仕事に就くことになります。しかし本心ではこうした処置に不満たらたらで、もうすでに自分は落ち着いて改心したにもかかわらず、ずっと呪いがかかっていることを「不条理」だと言います。ただ興味深いのは、第三者からはじぐざぐの行動のかなりの部分が私怨で動いているように見える、ということです。現に罰せられていないので「私利私欲」というほどではないのでしょうが、どう考えてもじぐざぐは抵抗できない無力な対象を必要以上に痛めつけているように見えます。物語はじぐざぐが最後に「人間ってそう簡単に悔い改めたりせんからね」といって終わるのですが、この最後の台詞もそれまでのじぐざぐの言動と併せて考えると意味深長で、オチにふさわしい余韻を残します。 ↩︎

- 15巻131話136−137頁。 ↩︎

- 15巻131話138頁。 ↩︎

- 本節で義勇の心理を解釈するにあたっては、以下の文章が参考になりました。ジークムント・フロイト/十川幸司訳「喪とメランコリー」『メタサイコロジー論』、講談社学術文庫、2018年。 ↩︎

- 1巻1話41頁。 ↩︎

- 16巻137話79頁。 ↩︎

- 23巻205話197頁。 ↩︎

- 23巻205話193−194頁。 ↩︎

- もし仮に『鬼滅の刃』の政治性や歴史性が問われるとするならば、その場合でも何よりまず、こうした「忘却」の契機の重要性を考えるところから始める必要があるでしょう。「現実的なもの」が「想起」の対象ではないことについて、ジャック・ラカン『精神分析の四基本概念』(ジャック゠アラン・ミレール編、小出浩之ほか訳、岩波文庫、2020年)の、とくに第Ⅳ講第3節を参照。 ↩︎

- 結論部の記述をまとめるにあたり、以下の書籍が参考になりました。荒谷大輔『「経済」の哲学──ナルシスの危機を越えて』、せりか書房、2013年のとくに第4章。 ↩︎

- 炭彦など一部のキャラクターについては隊士の子孫であることが明示されていますが、子孫を残さずに死んだ隊士によく似たキャラクターについては、彼らが隊士たちの生まれ変わりであるとは明言されていません(23巻205話216−217頁)。 ↩︎