※本記事には、関係者の名誉やプライバシーの保護等に鑑み、編集者による検閲(伏字)が一部施されています。

文:壱村健太

はじめに

いきなりだが断言したい。

漫才師、コメディアン、テレビタレント、国民的スター、文化人、映画監督、役者、演出家、歌手、小説家……。肩書はなんでもよいが、戦後日本が輩出したもっとも偉大な表現者のひとりであるビートたけし/北野武。この「ほとんど戦後日本の神話的存在そのものとも言えるような」3人物について書かれた、無数に存在する批評や評論のなかでも、現在(いま)の私たちにとって決定的に重要なテクストがふたつある。

それは、批評家の杉田俊介氏が書いた「ビートたけし/北野武論」(『人志とたけし──芸能にとって「笑い」とはなにか』、晶文社、2020年所収)と、いまから2年ほど前、杉田氏が選考委員を務める某文芸誌の新人賞に私が応募して、最終候補作には残りながらも結局受賞は逃がしたそれである。

では、杉田氏と私がそれぞれ書いたビートたけし/北野武についてのふたつの批評文は、いったいなぜ現在(いま)の私たちにとって重要なのか。

順を追って説明しよう。

2022年1月初旬。私は地元である川崎駅前の丸善にいた。目当ては文芸誌『すばる』の最新号である。普段、ろくに文芸誌など読むこともない私が、寒空の中なぜわざわざこの雑誌を買いに来たのかというと、前年にみずからが応募した批評・評論の新人賞(2022すばるクリティーク賞)の選考結果を確認するためだ。

じつはそれまでにも同賞に2度ほど応募した経験があり、そのどちらも箸にも棒にも引っかからなかったため、3度目の挑戦である今回に至っては、なかばやけくそ、というか、みずから応募しておきながら、受賞はほとんど諦めているようなありさまだった。

雑誌の発売日から1週間ほどたった頃だろうか。たいした期待をすることもなく、書店に足を運び、平積みにされている『すばる』の最新号を手に取り、パラパラとめくってみた。受賞こそしていなかったが、最終候補作として選ばれたいくつかの作品のなかに自分の書いた作品の題名を見つけた。興奮した。つい数秒前まで、自分が、半年ほど前に仕事を辞め、たいしてあるわけでもない貯金を食いつぶしながら無為な日々を過ごしているだけの不機嫌な中年男性であったことなど、すっかり忘れて、興奮した。すぐさまレジに向かい、そのままいつもよく利用している喫茶店に向かい、そこで選考委員たちの講評を読んだ。私の書いたビートたけしについての論考をもっとも高く評価しているのは、批評家の杉田俊介氏である。

すこし長くなるが、以下の議論にどうしても必要なため、杉田氏による講評の一部をここに引用する。

編集部 続きまして、壱村健太さんの「まなざしの煉獄、あるいは金属バットの哄笑-ビートたけし試論-」。みなさんの評価は大澤さんB−、杉田さんA、浜崎さんC、上田さんCです。評価の高い杉田さんから講評お願いします。

杉田 僕は壱村さんの論が今回いちばん良かったです。ビートたけしの発言の断片から暗喩的なずれを引き出すような批評で、随所に認識的な驚き、発見を感じました。博覧強記だけどたんなる言葉遊びではないと思った。延々と続く言語や暗喩の横滑りの中に、自分を含むこの世界を金属バットでぶん殴るような、ある種の殺伐とした批評性があると感じた。じつは今回の下読みの原稿が手元に届いて、それを読み終えて編集部に評価を送ったら、その晩、たけしがつるはしで襲撃される事件の報道があって、不思議な眩暈を感じた。もちろんそれはただの偶然だけど、そういう眩暈を起こすような力を感じた。

たとえばたけしの有名なギャグ「赤信号みんなで渡れば怖くない」は、たけしが小学生の頃に作った標語「ちょっと待て、赤い目玉が光ってる」が元型で、その「赤い目玉」とはたけしを呪縛する母親のまなざしではないか、と壱村さんは言う。それを江藤淳の『成熟と喪失』の母なるもの、小林秀雄『感想』の死んだおっかさんが蛍になったという有名な話などにも接続していく。

母親の赤い目玉はたけしが育った昭和30年代の下町を象徴するものであり、それはたけしが彼自身を見つめて呪縛するまなざしにもなり、しかもそれが「反転した高度経済成長化の不安」をも意味していた。つまり、それは高度成長期の機械文明化の暗喩でもあるんだと。その果てに、壱村さんの論では、バイク事故後の会見でのカメラのフラッシュの光が、半ば植民地主義的な日米関係に基づく「戦後」の起点としての原爆の光と重なり、聖書の話しにも繋がっていく……。ほとんど誇大妄想のような感じでもあるんですが。

そういう鬱屈した何重もの息苦しさに対して、もう自滅とも他殺ともつかないような形で、金属バットによるたけしのビート(一撃)があるんだと。読んでいると、受動と能動、被害と加害が分からなくなっていく感覚があって、無差別殺傷へと至るような欲望を、ぎりぎりのところで知性の力で世界変革へと転じていこうとする、そうした批評性を感じて、とても面白く読みました。4

多くのひとにとってはどうでもいいことこのうえないであろう、私のようなどこの馬の骨ともしれない人間の書いた論考(しかも新人賞の落選作)への講評をなぜ長々と引用したかというと、同賞の選考結果に不満があってそれに文句を言いたい、とか、その逆に、惜しくも受賞は逃したとはいえ、第一線で活躍している批評家の杉田俊介がこんなに自分の文章を褒めてるのだぞ、どうだ、すごいだろ、と最終候補に残ることさえできなかった同賞の応募者や批評家志望の若いひとたちにたいして自慢をしたいから、というわけでは、もちろんない。

この講評が掲載された雑誌が書店に並んだ2022年1月(同賞の選考会がおこなわれたのは2021年11月)から、北野武監督の最新作である映画『首』劇場公開(2023年11月23日)のタイミングに合わせて本記事が公開されるまでにいたる、約2年のあいだに発生した、ある重大な事件、ある歴史的な出来事を視野に入れたうえで、杉田氏が私の書いたビートたけし論を褒めていた、という事実をふり返ったとき、そこには、決して見て見ぬふりはできない重要な問題が潜んでいるように思われるからだ。

すこし先走り過ぎた。話を戻そう。

川崎駅前のベローチェの客席で最初に杉田氏による講評を読んだとき、私はこう思った。杉田俊介、いくらなんでも褒めすぎではないか、というか、そもそも自分はなにを書いたのだっけか……

半年ちかくまえにみずからが書いた文章の内容をほとんど忘れていた私は、帰宅後、久しぶりに自分の書いたビートたけし論を読みかえしてみた。こう思った。たしかに面白い。いままでに自分が書いたもののなかでも出来は悪くないほうである。そして、たしかに私は、杉田氏の書いた「ビートたけし/北野武論」を、いくつかの文献とともに重要な参考文献のひとつとして挙げてはいる……しかし、それにしてもなお、杉田俊介、さすがに褒めすぎなんじゃないの……

それまでに何冊か著作を読んではいたが、とくに気になる書き手でもなかった批評家の杉田俊介という存在が気になりはじめた。そして、その後、彼の著作を読みなおすなかで、自分にとって批評家の杉田俊介という存在はいったいいかなる存在なのか、というと大袈裟だが、なぜ、杉田氏は自分の書いたビートたけし論を面白いと言ってくれているのか、考えて、ひとつの仮説を立てた。それと同時に、私は、杉田氏を含む選考委員たちの講評を読んで、はじめて、私自身の実存的な関心の所在を理解できたような気がした。それまで私自身が目を背けてきたある問題に、正面から向きあわなくてはいけないような気がしていた。

- 杉田氏が私の書いたビートたけし論を高く評価するのは、彼が私と同じ神奈川県川崎市の出身だからではないのか。

- 私にとって、もっとも切実な私自身の実存的関心は、私が幼少期から少年期にかけて、キリスト教系の宗教団体「エホバの証人」の信者である「母」によって育てられたこと、私自身が所謂「宗教2世」であることではないのか。

以上ふたつの問いが、本稿において詳しく探求される事柄の概略である。

ここでなによりも重要なのは、一見したところ、あまりにもローカルかつ個人的な問題にも思えるこのふたつの問いが、私のなかに芽生えたのは、いったいいつ頃の話なのか、ということだ。

それは、2022年1月初旬に私がはじめて杉田氏の講評を読んでから半年間ほどのあいだ(2022年の上半期)である。つまり、なにが言いたいのかというと、一部のジャーナリストたちが主張していた、そしていまもしているような、2022(令和4)年7月8日に突如として現れたひとりの人間の圧倒的な「暴力」の行使によってしか、現代日本社会における所謂「宗教2世」当事者たちの抱える苦悩や問題が世間の注目を集めることはなかったかのごとき物言いは、私からすると、違和感しかないのである。はやいはなしが、2022年7月8日以前に、ビートたけし/北野武という「あまりにも巨大で、とらえがたい神話的な存在」に挑んだ、川崎で生まれ育った、世代の異なるふたりの批評の書き手によって、所謂「宗教2世」問題が公共的な議論の俎上(そじょう)にあがるための歴史的な準備はすでに整っていたのではないか、ということだ。もっといえば、山上徹也の凶行は、彼の行為やその動機をもっとも好意的に解釈した場合のそれでさえ、端的な無駄、不必要なおこないだったのではないか、ということだ。

杉田俊介氏の書いた「ビートたけし/北野武論」と、私自身がかつて書いたビートたけし論(「まなざしの煉獄、あるいは金属バットの哄笑-ビートたけし試論-」)。

このふたつのテクストの読解をとおして、そして、そこに書かれている議論をさらに発展させることによって、2022年7月8日に行使された山上徹也の絶対的な暴力(「「ありえない」を破壊した一撃」5)に対抗するために、私は、批評の暴力(「金属バットによるたけしのビート(一撃)」)を、「自分を含むこの世界そのもの」に対して、いまいちど行使せざるをえない。

はっきりいえば、私には、山上徹也の暴力では「まだ足りない」6。

王笏(おうしゃく、英: sceptre、scepter、 セプター)

たけし 金属バットはどこで買いました? なるたけ遠くで買わないと。

海野 駿河台のスポーツ店で買いましたけど。

たけし 印象あります? そのスポーツ店の店員が、あんたが金属バットを買ったっていうのを。

海野 そんなに、あんまり堂々と買ったわけじゃないですから。

たけし 兄貴やなんかは、あんたが金属バット持ってるってのは知ってます?

海野 近所の人が、なんか見てたみたいで。

たけし まずいなあそれは。だから一番いいのはねぇ、近所の人が見てる目の前でですね、 近所の子供にその金属バットをあげちゃいなさい。で、自分のバットはもうないという設定にした方が早いですな。

海野 ああ、でも、高かったんですよね。

たけし 高かったもんったって(笑)。親ブン殴ろうって時に高いもクソも。

兵庫慎司、オフィス北野ほか『本人本 01 ビートたけしのオールナイトニッポン傑作選!』8

私が、かつて書いたビートたけし論のなかで注目したのは、1980(昭和55)年11月28日に発生した、「ある凶器」が使用された殺人事件だ。

少年の父親、つまりこの家の主は布団に左向きかげんに身を横たえ、髪の生え際から頭頂部にかけて頭蓋骨が割れている。血しぶきが天井にまで達していた。母親のほうはもっとひどい。脳漿(のうしょう)が枕やシーツに飛び散り、顔は叩き潰されて人相もわからないほどだ。

佐瀬稔『戦後ニッポンを読む 金属バット殺人事件』9

教育熱心な両親から課せられる大学受験のプレッシャー、ストレスに苦しんでいた浪人生の息子による「金属バット」の一撃=ビート=撲殺。当時の日本社会を震撼させたこの凄惨な事件に強い関心を示したのが、漫才ブーム(「演芸界において、1980年-1982年のごく短い期間に漫才がさまざまなメディアを席巻し、またメディアに消費された一大ムーブメント」10)の到来によって爆発的な人気を獲得したばかりのビートたけしである(インタビュー等で犯人の青年へのシンパシーを語る、今夜両親を金属バットで殺害しようと計画している少年から生放送中のスタジオにいるたけしに電話がかかってくる……という筋立てのコントを自身がパーソナリティーを務めているラジオ番組でおこなう等)。

私には、この金属バット殺人事件がたけし/武に与えた影響、というか、当時の日本社会全体をドン引きさせた、あまりにも凄惨すぎるこの事件への彼の強い関心は、決して事件直後の一過性のものではなく、「金属バットのオブセッション(妄想・強迫観念)」とでもいうべきかたちで、たけし/武の比較的近年の活動にまで持続しているように思われた(具体的な例を挙げると、2020年に出版された自伝的小説『浅草迄』における、著者が高校生の時代にはまだ高校野球では使用されていないはずの金属バットに関する記述(「カキーンという金属音」11)。無意識におこなわれる記憶の改竄……?)。

©1989 松竹株式会社

この金属バット殺人事件が起こった現場が、神奈川県川崎市高津区宮前平の閑静な住宅街のなかの一軒家である。

そして、ビートたけし/北野武の表現活動における金属バット(殺人事件)がもつ重要性に注目した私の論考に注目したのが、事件現場の目と鼻の先、川崎の溝の口が地元である批評家の杉田俊介氏だ。

殺伐

趙:質問の順序が前後しますが、出身はどちらですか?

杉田:神奈川県川崎出身です。引っ越しは何回かしましたが、川崎市から出たことがありません。海外にもほぼ出たことがないです。さっきも言ったように引きこもり体質ですから(笑)。あまり移動していません。

趙:生まれ育った場所への愛着っていうことですか。

杉田:いや、べつに愛着もないんです。郷土愛、パトリも全然ない。めんどくさがりで人見知りなんです。

趙慶喜「弱さをキーワードに男性性を分析する 批評家・杉田俊介インタビュー(上)」12

ここまでの記述のなかで、とくに詳しい説明もなしに細かい地名をいくつか出してしまった。ここで、磯部涼著『ルポ川崎』から引用するかたちで、「川崎」という地域の基本的な情報を読者の皆さんと共有しておきたい。

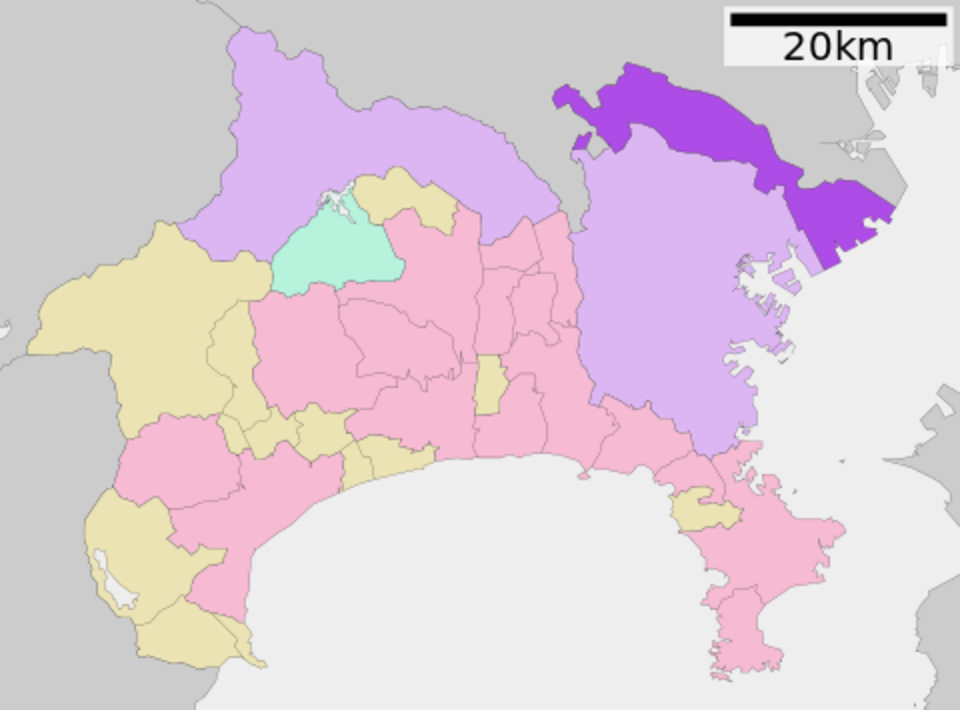

川崎──この北西南東に細長い形をした7区(麻生区/多摩区/宮前区/高津区/中原区/幸区/川崎区)からなる市には、2020年現在、150万人以上もの人々が住んでおり、非県庁所在地の人口で全国一に位置づけられる。横浜と東京という大都市に挟まれた立地と交通の便の良さを生かし、ベッドタウンとして開発されてきたが、市の南端、東京湾に面した川崎区の玄関口であるJR川崎駅周辺は2006年開業の〈ラゾーナ川崎プラザ〉をはじめ、いくつものショッピングモール/ファッションビルが連なり、ハロウィンの仮想パレードが名物化するなど、レジャー・スポットとしても人気を集めている。ただ、同区はもともと臨海部の工場地帯と、そこで働く労働者のためのいわゆる “飲む・打つ・買う” の業種を中心に発展した。現在でも駅から少し離れれば、ソープランドや競輪場のような合法のものから、ちょんの間や裏カジノのような非合法のものまで様々な娯楽場が営業しているし、それらと密接な関わりを持つ暴力団の事務所も公然と門を構えている。住居をもたない労働者のための安価な宿泊所が建ち並ぶ、いわゆるドヤ街もある。また、臨海部は京浜工業地帯の要(かなめ)で、第一次世界大戦の好景気によって発展、日本の軍需産業を支え、戦後も経済成長に貢献した一方、地元住民は公害問題に苦しめられ、長い訴訟を闘ってきた。おおひん地区(桜本/大島/浜町/池上町)と呼ばれるエリアでは、かつて、工場で働くために朝鮮半島から渡来した人々がコミュニティをつくり、彼らは差別に抗しながらも日本人との共生を試みてきた。さらに、近年は東南アジアや南米からの流入者も増え、多文化地区の様相を呈している。13

以下の画像を見てほしい。このGoogle Earthによる衛星画像を、左上から右下にかけて斜めに横切るかたちで東京湾を目指して流れているのが多摩川である。そして、ちょうどこの画像の真ん中あたり、多摩川の中流から河口にかけては、多摩川自体が東京都と神奈川県の境界そのものでもある。その境界線と接するかたちで、つまりは川の対岸に東京を眺めるかたちで多摩川右岸の川沿いに細長く、麻生区/多摩区/宮前区/高津区/中原区/幸区/川崎区(川崎市民は前者4区を「北部」、後者3区を「南部」と呼ぶ)といった並びで存在するのが、神奈川県川崎市である。

ところで、先に川崎市の南端・川崎駅周辺地域(川崎区)の紹介文を磯部涼著『ルポ川崎』から引用したが、これを読んだビートたけし/北野武のファンであれば、すぐに彼の生い立ちや経歴、もしくは北野映画のいくつかの場面や風景が思い浮かんだことであろう(東京都足立区は梅島の出身であるたけし/武は「少年時代から、貧乏や差別を肌に感じてきた。貧困層の割合が著しく高く、『川向う』と蔑視される場所だった。韓国・朝鮮部落、職人部落、バタヤ部落などと呼ばれた場所もごく身近にあった」15、『菊次郎の夏』(1999)でたけしと少年が突然漫才のようなやりとりをはじめる競輪場、芸人修行時代を過ごした廃(すた)れた歓楽街としての浅草、『キッズ・リターン』(1996)で主人公の若者たちが暮らす工業地帯の風景、場末のストリップ小屋のボーイ、『HANA−BI』(1998)のなかで刑事とその仲間が犯人を追いつめる地下街、賭博、乞食、北野映画のなかで繰りかえし描かれるヤクザたちの抗争……etc.)。

しかし、ひとことでいって「ガラの悪い」“川崎南部” の現実(リアリティ)が、たけし/武の想像力といかなるかたちで合流するに至ったのか、この問いを立てるのは時期尚早である(たとえば、ヨーロッパの観客たちによって発見、命名後、逆輸入された90年代北野映画の代名詞「キタノブルー」が、川崎の工業地帯の風景にインスピレーションを得たものであったこと、そこにはなにか歴史的な必然性があったのかどうか……等の問いを立てるのは)。

私たちの当面の目的は、ビートたけし/北野武にとって、「典型的な郊外のベッドタウン」である “川崎北部(高津区)” で発生した金属バット殺人事件がいかなる意味を持っていたのか、そして、その事件現場のすぐそばに住む批評家の杉田俊介は、彼自身のたけし/武論のなかでいったいどのようなことを書いているのか、これを見とどけることだ。

分裂/クリティーク

よく考えてみれば「芸人・ビートたけし」と「映画監督・北野武」という二つの名前を使い分けている本人自身が、そもそも分裂性、二重性を帯びた人物であり、それが一人二役を演じるのだから、二重三重の分裂状態と言ってよいだろう。

樋口ヒロユキ「消えていく道化」16

杉田はこう書く(以下、杉田の「ビートたけし/北野武論」からの引用は、当該論考の元になったテクストである「地球外的な笑いについて──北野武論のためのノート」(田中竜輔ほか編『映画監督、北野武。』フィルムアート社、2017年所収)からのものも含む。両テクストの異同については、煩瑣(はんさ)になるので本文中ではいちいち明記しない)。

……はじめにぼんやりと想い出すのは、「風雲!たけし城」や「スーパージョッキー」や「お笑いウルトラクイズ」のような、ばかばかしくくだらないお笑い番組たちのことだった。あるいは、今では番組名も記憶にない深夜番組たち……(「北野ファンクラブ」だったろうか?)……あの空気……ただ、ひたすら、ばかばかしく、くだらなく、無為な、だらだらとした時間……。青春期の鬱々とした不眠の夜に、ひとり、くだらねーと苦笑しながら……。

『ソナチネ』(93)のヤクザたちが石垣島の海岸で無為に戯れるシーン……あるいは『菊次郎の夏』(99)終盤の、たけし軍団的なコント満載の川べりのキャンプ……それらはあの深夜番組的な空気がそのまま映画の中に出現したものに思えた。腹からの爽快な爆笑ではない。権力を皮肉る民衆的な哄笑でもない。悪意に満ちた嘲笑や冷笑でもない。いかにも北野武らしい「くだらねー」としか言いようがない笑い……あのB級・C級的なオフビートのくだらなさは、この僕の実存に深く食い込んでいて、退屈と悦楽と疲弊がまじっていくような、懐かしく切ない何かが今もあそこにあるという気がしている……。17

問題は、たけし/武という存在の「『くだらねー』としか言いようがない笑い」が、川崎の溝の口が地元である杉田(「この僕」)の実存に、いかなるかたちで「深く食い込んでいて」「懐かしく切ない何かが今もあそこにあるという気」を起こさせるのか、である。

さらに読みすすめてみよう。

「自らの笑いの原理」を「振り子の理論」と呼ぶビートたけし/北野武(「笑いとは激しいギャップから生まれるものであり、たとえば文化人として偉くなって頂点にのぼりつめて、文化勲章や国民栄誉賞をもらって、その翌日に、立ち小便や痴漢などのくだらない罪でつかまり、それをぶざまに剝奪される──そうした光景の中に自分にとっての笑いの究極の形があるのだ、と」18)。

ここで、たけし/武の「振り子の理論」を、さながらみずからの批評において実践するかのごとく、杉田の議論も振り子のように大きく揺れる。

杉田によれば、ビートたけし/北野武にとっての笑いは「ばかばかしく、くだらなく、無為な」だけではない。「ビートたけし/北野武にとっての笑いは、いつもひどく殺伐としている」。

では、なぜたけし/武にとっての笑いは殺伐としているのか。「浅草で芸人になることは一種の自殺だった、とたけし/武は言っている。実際に少しも売れないまま、誰にも知られずにのたれ死んでいく芸人たちは、彼の周りに山ほどいたのである。しかしそれだけではなかった」。

つねに殺伐としているのは、ビートたけし/北野武にとって、それが象徴的な親殺しであり、いわば母という神を殺すことだったからだろう。笑いとはつまり、彼にとって「親殺しの楽しみ」「神殺しの自由」と切り離せないものだった。19

私が、かつて書いたビートたけし論のなかでも、杉田の議論を参照・引用するかたちで、ほとんど同じような議論をしている。ここに自己引用する。

ビートたけしを論ずる批評家の多くは、母親との関係に注目しているが、その際に、「まず『鬼子母神』のようなおふくろといわれた北野さきとたけし少年との心理的葛藤、母性的なるものへの屈折した関係」(高澤秀次『ビートたけしの過激発想の構造』KKベストブック、1985年、144頁。)が読解の対象となってきた。「母親の北野さきは、おそろしく厳格で、気丈な性格だったという。子供たちの教育に熱心で、礼儀や行儀を重んじ、娯楽や遊びを許さず、マンガや小説など読もうものなら、容赦なくぶん殴られた」。それゆえに大学を中退して、「職を転々としたのちに浅草のストリップ劇場フランス座で無一文から芸人修行をはじめたということ」は、「母親(さき)の呪縛から逃れて自由になること、象徴的な母殺しを意味するものでもありえたのだった」(杉田俊介『人志とたけし』晶文社、2020年、92−93頁。)。

〔強調引用者〕

ビートたけし/北野武という人物の批評を書くうえで、彼が大学を中退したことに注目すること。そして、これを「象徴的な母殺し」として解釈するということ。

杉田の「ビートたけし/北野武論」と、(それを参照するかたちで)かつて私が書いた「まなざしの煉獄、あるいは金属バットの哄笑-ビートたけし試論-」、このふたつのたけし/武論の最大のクリティカル・ポイントは、おそらくここにある。

もちろんそれは、ふたりの批評の書き手によって、あくまで一方的に論じられる対象にすぎないビートたけし/北野武という存在にとってクリティカル=危機的であるというだけではない(「大学をやめるというのは、おいらにとって下手すると、オフクロとの全ての関係を断ち切るという感じがあった。ひいては、自分のこれまでの人生とおさらばする。つまり新しい混沌の世界に無理矢理入り込むような、そんな気がした」20)。

その対象を、あくまでこちらが能動的かつ一方的に論じているつもりになっていたら、いつのまにか「受動と能動、被害と加害が分からなくなっていく」、つまり、ビートたけし/北野武という存在を読み解いているつもりになっていたら、いつのまにかその逆に、ビートたけし/北野武という存在によって自分たちが読み解かれてしまっている、という意味では、著者である杉田と私にとってもクリティカル=危機的な事態である。

具体的に述べよう。

ともに川崎市出身である杉田と(かつての)私は、ビートたけし/北野武という人物にとっての転機=クリティカルポイントを、「大学の中退=象徴的な母殺し」だと判断、解釈したうえでそれぞれの議論を進めているにもかかわらず、奇妙なことに、おそらくはふたりとも知識としては知っているはずの、たけし/武に関する単純な伝記的事実への言及が、なぜか文中に一切ないのである。これは言い換えると、杉田と(かつての)私は、それぞれのビートたけし/北野武論において、読者に対してなにか隠しごとをしている可能性があるということだ。

かつての私が、杉田とともに「それ」に蔽(おお)いかぶせたヴェールを、いまここで強引に引き裂くことにしよう。

そもそも、ビートたけし/北野武が中退した大学とは、いったいどこの大学のことなのか。

より厳密にいえば、自身の息子に「機械科や工学科などの理工系の大学に進んで、技術を覚えて、名の知れた企業に就職」してほしい、と心の底から願っていた教育熱心な母親(北野さき)の脳天に、その息子である北野武が強烈な一撃=ビートをくらわせることによって、北野武がビートたけしに生まれ変わった、いうなれば「ビートたけし」という人格が誕生するきっかけとなった、その中退した大学のキャンパスはいったいどこにあったのか。

アホらしい高校を卒業し、なんとか受かった明治大学工学部に登校する日がやって来た。

何故か母ちゃんは不安そうに玄関でそわそわしている。「本当だったら、火打ち石で送るんだけど!」と、なんだかわけが分からない。そして「先生にかわいがってもらうんだよ! 友達と仲良くね、悪い子と付き合っちゃだめだよ!」とまるで小学生扱いだった。

情けないのは明治大学の工学部は俺の時代から駿河台(するがだい)ではなく、神奈川県の生田(いくた)にできた新校舎に移って、農学部とともに生田校舎に四年間通うことになったことだ。一、二年生の一般教養は和泉(いずみ)校舎だと思っていて、そこで女の子との楽しいキャンパスライフを夢見ていた。片田舎で大学生活を送ると知った俺は「こんなんだったら落ちてりゃよかった!」と、母ちゃんが知ったら発狂間違いなしな言葉しか思いつかないでいた。

北野武『浅草迄』21

「神奈川県の生田にできた新校舎」というのは、神奈川県川崎市多摩区東三田1−1−1にある明治大学生田キャンパスのことである。

下:明治大学生田キャンパス

撮影:筆者

どうだろうか。すくなくとも、川崎市の北部で起こった金属バット殺人事件からビートたけしという人物を読み解いた論考を、かつて応募した新人賞の選考会で、4人いる選考委員のうち、川崎市の北部は溝の口が地元である杉田俊介氏にのみ面白いといってもらえたいまの私には、次のようにしか考えられない。

ビートたけし/北野武という表現者の半世紀以上にわたる活動のほとんどすべては、川崎市内(の北部)にキャンパスが存在した大学を中退することによって幕を開けた「それ」を起源とする、執拗に繰りかえされる「息子」である武/たけしと「母親」であるさきとの対決=死闘として読み解かれるべきではなかったか。

この観点からすると、おもに大学中退後のたけし/武の経歴に注目する多くの批評や評論は紙屑以下のものと化すように思われる。はやいはなしが、多くの論者が自身のビートたけし/北野武論において紙幅を割いている、青年期から芸人修行時代にかけてのたけし/武が、新宿や浅草で経験した人的・文化的交流(中上健次、新宿のジャズ喫茶「ヴィレッジヴァンガード」、学生運動、永山則夫、師匠に当たる深見千三郎、ビートきよし……etc.)は、どうでもいいとまではいわないが、たけし/武にとっては、すでに基本的な思考や表現のありかたが決定づけられたあとに経験した、あくまで表面的な出来事ではなかったか。

境界の風景(フラクタル/fractal=自己相似性)

ここにパロディが始まる(Incipit parodia)。

フリードリヒ・ニーチェ『華やぐ知恵』第二版序文22

ところでじつをいうと、私の知るかぎりでは、たけし/武自身が「川崎」という土地、地域に特別な関心を抱いている、とみなせるような発言や文章は、とくにない。

おそらく彼自身は川崎市における「南部」と「北部」の区別も知らない、というか、とくに気にしたことさえないようにも思われる(そもそも先に引用した自伝的小説のなかでさえ、自身が中退した大学のキャンパスの所在地を「川崎市の生田」ではなく「神奈川県の生田」と記していたのであった)。はたして、ビートたけし/北野武という表現者にとって、川崎市内(の北部)にキャンパスが存在する大学を中退したことが、彼のその後の活動にとって決定的な転機であったとする私の解釈は成り立つのだろうか。

ここで一冊の書物を参照したい。

三輪修三著『多摩川──境界の風景』である。

この本のなかで、日本近世史を専門とする著者が、多摩川周辺地域にまつわる史実、逸話、民間信仰、伝説等を狩猟したうえで浮かびあがらせるのは、多摩川の境界性である。

一例をあげよう。著者はいう。鎌倉時代の仏教僧である日蓮の入滅(死去)が武蔵国荏原群(現東京都大田区、多摩川をあいだに挟んで川崎市の「南部」3区と接する)であったことから、伝統的な仏教絵画における「釈迦涅槃図(そのなかでは「川は地上と天上界の境界」「現世と来世の境として位置づけられている」)」になぞらえるかたちで、いつからか日蓮宗の宗門内において「ほぼ同じ構図の聖人入滅図が描かれるようになった」。

下:《日蓮涅槃図》(真言宗智山派 円泉寺蔵)

そこでは、釈迦に代わり日蓮を、沙羅双樹(さらそうじゅ)に代わりお寄り掛りの柱と松の屏風を、仏弟子に代わって六老僧(ろくろうそう)や帰依外護(きえ げご)の人々を、跋提河(ばつだいが)に代わり多摩川が描かれる。すなわち多摩川は聖人の生死、此岸と彼岸の境に位置し、現実の存在を超えて境界という象徴性を担ったのである。23

多摩川の境界性は、あくまで日蓮宗の信仰者にとってのみ(図像をとおして)象徴的、宗教的な次元で意識されていただけではない。その境界性は、日本の中世から近代にかけては軍事的かつ政治的な意味合いももっていた(源頼朝にとっての軍事的防衛網としての「鎌倉のボーダーライン」24、「国府境界説」「中世における群の分割表記」25、幕末の「外国人遊歩区域」の設定26……etc.)。

さらに、著者によると、その境界性は現代においても私たちの思想や生活に深く影響を及ぼしつづけている。たとえば平間寺(へいけんじ、通称「川崎大師」)の存在。「その伽藍や境内はとくに人を惹くということもなく、古寺名刹(こじ めいさつ)らしい仏像等の文化財にも乏しい。にもかかわらず大晦日の夜、人々は憑かれたように此処へ集まる」。

初詣という行為そのものは、日本人が昔からもっている死と再生の民俗信仰であるが、そのことは謂わば意識下にあるモチーフであって、それをうけて具体的にある社寺が選ばれる場合、そこに今一つその社寺のもつ固有な要素が加わるであろう。その固有な要素こそ、江戸・東京の境界として認識される多摩川の存在である。その河口は次第に水辺の聖地、境界のさきの遊興の場として人々を惹きつける、交通機関の発達によって江戸・東京の人々は隅田川と同じような意味性を此処へ求めたのである。人々はこの川のほとりで、あるいはこの川を超えることで、その再生という心理的な体験を具体化したのであった。27

30年以上まえに日本近世史の専門家によって書かれたこの本の内容、著者の主張は、見方によってはきわめてあたりまえのことをいってるだけにも思われるが、だからこそいまの私たちにとっては重要である。

というのも、アメリカの環境学者ローレンス・C・スミスの近年の調査(『川と人類の文明史』)によると、「南米では、すべての国境の半分近くが河川である。世界的に見ると、大河川を境界として隣接する政治的地理区分は、国同士では少なくとも218組、州または県は2267組、群や市町村は1万3674組ある」。「世界中の州や県、群、市町村を区切るために、川や地形的な分水界が使われているのだ」28。そして、いうまでもないが、「ある境界線を前提とし、その内側において働くのが主権である」以上、「そこでは、境界線の内部だけが世界であり、その外は世界ではない」。つまり、すくなくとも多摩川と県境が重なっている地域に関して、そこに「東京都」と「神奈川県」という行政区分が実在する以上、多摩川左岸に暮らす人々にとっての多摩川右岸、多摩川右岸に暮らす人々にとっての多摩川左岸、そこでは「『われわれ』のルールは適用されないのである」29(杉田敦『境界線の政治学』)。

撮影:筆者

さて、三輪の本のなかのおもに近代以前の歴史叙述、解釈に関して、それが正しいのかどうか、私には判断できない。しかし、戦後日本・現代日本思想/文化の形成において、「多摩川の境界性」「江戸・東京の境界として認識される多摩川の存在」が決定的に重要な役割を果たしていることは確実であるように思われる。

たとえば、太宰治(小説家、1948年自殺)から西部邁(評論家、2018年自殺)にいたるまでの、有名無名を問わず、多くの文学者や思想家たちを魅惑してきた、入水自殺の名所として。比較的近年のポップカルチャーの例でいえば、神奈川県の相模湾から上陸したゴジラを、東京への上陸を食い止めるために、川崎市は武蔵小杉の多摩川沿いで陸上自衛隊が迎え撃つ場面(『シン・ゴジラ』(2016))。古いところでいえば、小津安二郎の映画作品で頻繁に描かれる多摩川の越境(鎌倉の自宅から東京都心部への通勤等)。さらには現代日本批評・思想史の古典的著作におけるその痕跡と影響。具体的には、江藤淳『成熟と喪失』(1967)において、小説家の庄野潤三が1960年代に川崎市の生田(!)に建てた家をモデルとする「山の上の家」についての解釈。柄谷行人『日本近代文学の起源』(1980)における国木田独歩『武蔵野』への注目(そのなかでも、とくに川崎の溝の口の宿を舞台とした「忘れえぬ人々」へのそれ)。そしてなによりも、江藤や柄谷の強い影響下でその仕事をはじめた、まさに当の多摩川周辺地域で生まれ育ち、多摩川の境界性を浴びるようにして思想・人格形成を果たしたふたりの批評家の仕事……川崎で生まれ育った私自身が、もっとも強い影響を受けたふたりの批評家の仕事……

©TOHO CO., LTD.

三輪の著作を読みながら、多摩川周辺地域(とその表象)にまつわるこうした連想にふけっていると、そもそも、ビートたけし/北野武という表現者の半世紀以上にわたる活動のほとんどすべても、多摩川の境界性をめぐって展開されていたのではないか、と考えたくなる。

しかし、私の知るかぎり、そのような観点からたけし/武を論じた批評は存在しない。

多摩川の境界性。

文化人類学者の山口昌男があるところで書いているように、「境界についての感受性こそは、我々が論理的整合性の世界で喪失したものなのかも知れない」。それでもなお、現実の多摩川の「境界は多義的であるゆえ、そこには日常生活の中では位置を与えられないイメージが立ち現れる可能性を持つ」こともある。そこでは「二つの矛盾するものが同時に現われることができる」30以上、「それで言えばビートたけしには『TAKESHIS’』という映画があって、芸能界の成功者の自分と底辺の中年フリーターの自分が分裂して」、「悪夢的な虚実皮膜と自己パロディの果てに」31、「自分が自分を殺しにくるという殺伐とした作品です」(「2022すばるクリティーク賞選考座談会」での杉田俊介氏の発言、強調引用者)。

豊田商事会長刺殺事件の犯人を演じるビートたけし

©日活

「いや…… ! だ、誰か…(ユミちゃん…ユカちゃん…)…… ~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!! 、 」(2022年11月29日、多摩川右岸に位置する東京都立大学南大沢キャンパス構内にて、エホバの証人の「宗教2世」である倉光実にダガーナイフかなにかで襲撃される社会学者の宮台真司(笑))

河原乞食は語ることができるか

苦笑すればいいのか、爆笑すればいいのか、寒々しくて少しも笑えないのか。自分でも知らない笑いをこの自分の身体がなぜか笑ってしまっている。そこに戸惑いがあった。この人にとって、笑いとは何なのだろう、と。

杉田俊介「ビートたけし/北野武論」32

さて、多摩川の境界性を意識しながら杉田の「ビートたけし/北野武論」を読みかえしてみると、気づくことがある。

著者は、北野映画のなかに「友の原理」を見いだしたうえで映画『3−4×10月』(1990)に言及するのだが、そこでもやはり奇妙なことがおこるのだ。杉田は書く。

友とはどういう存在か。

ビートたけし/北野武にとってそれは、黙ったままただ隣に座る、もしくは、縦並びで歩き続けてくれる、そのような存在ではなかったか。

大学生の頃、『3−4×10月』の終盤の、柳ユーレイとダンカンが縦並びで何も言わずにただ歩き続ける、あのシーンが僕は好きだった。ずいぶん後に観直して、それが記憶していたほど長いシーンではなかった、という事実に気付いて、結構驚いたりもしたが。33

「縦並びで何も言わずにただ歩き続ける」男子小学生ふたり

撮影:筆者

「柳ユーレイとダンカンが縦並びで何も言わずにただ歩き続ける」シーンが記憶していたほど長いものではなかったことに杉田が驚く以前に、私たちには驚くべきことがある。

草野球チームと地元のヤクザのあいだで起こるトラブルを描いた『3−4×10月』のなかで、たけし軍団が演じる草野球チームのホームグラウンドが、杉田の地元である川崎市は溝の口の、多摩川を挟んで目と鼻の先、東京都は世田谷区用賀近辺の多摩川沿いのグラウンドなのだ(チームメンバーのひとりが働くバイクショップの看板に「用賀」の文字が映りこむ)。劇中の登場人物らの台詞に具体的な地名がでてくるわけではないし、この草野球チームのホームグラウンド、地元が、多摩川左岸沿いの世田谷区用賀近辺であることの物語上の必要性は、一見したところはないように思える。しかし、私たちは、杉田が自身の「ビートたけし/北野武論」において、彼の現実の生活圏にもっとも物語上の舞台が接近したはずの北野映画『3−4×10月』に言及するくだりで、自らの出身地や経歴、なによりも現在の生活圏である「川崎(の北部、溝の口)」にひとことも言及しない事実を見過ごすべきではない。

多摩川沿いのグラウンド

©1990 バンダイビジュアル/松竹株式会社

私の考えでは、ここで杉田は、決してみずからが生まれ育った「川崎」という地名を出すことができないのである。

どういうことか。この杉田の奇妙な沈黙、言い落としを考えるうえでヒントになるのが、同じ著者による別の著作のなかのある文章だ。

『非モテの品格 男にとって「弱さ」とは何か』のなかの、かつて自身が従事していた障害者介助の仕事を回想するくだりで、杉田は次のように書いている。

〔引用者注──障害者を連れての〕外出時にトラブルになりやすい場所の一つに、電車の中がある。不特定多数の人々が狭い空間に長時間、押し込められているためだろうか、電車内の空気には独特の殺伐さがある。路線によって、車内の空気の違いもある(僕の場合、JR南武線から小田急線に乗り換えると、空気が和らいで、安心したりした)。障害の当事者たちは、普通の人と違う動きをしたり、独り言を言ったり、突然奇声をあげたりするので、まわりの乗客から白い目で見られやすい。34

JR南武線とは「神奈川県の川崎駅と東京都の立川駅を結ぶ路線で、川崎市をその細長い形に沿うように貫く動脈である」35(ちなみに杉田が乗り換えると安心したりする小田急線は、東京都足立区の梅島に住んでいた北野武が明治大学生田キャンパスへ通学する際、新宿で乗り換えて生田方面に向かうために利用していた路線でもある)。

批評家の杉田俊介のなかで、「ビートたけし/北野武にとっての笑いは、いつもひどく殺伐としている」というときの「殺伐」は、JR南武線を日頃利用している川崎市民の「殺伐さ」のことでもあったのではないか。もしそうであったとすれば、もちろんそれは、自身川崎市民であるところの杉田のこころのなかに潜む「殺伐」さのことでもあったはずだ。

下:障害者と一緒に乗ると緊張しちゃう殺伐としたJR南武線の車内

撮影:筆者

つまり、杉田の「ビートたけし/北野武論」において起こっているのは、こういうことではないのか。

ビートたけし/北野武という人物の表現活動にとって、「殺伐」とした川崎の土地柄・地域性というものが非常に重要な役割を果たしているという事実に、まさにその「殺伐」とした川崎において人格・思想形成を果たした著者であるがゆえに、気づいてしまう、と同時に、その事実をなかったことにしてしまう……言い換えれば、みずからの地元の「殺伐」さ、そこで生まれ育ったみずからの内なる「殺伐」さに正面から向き合ってしまったがゆえに、今度は全力でそれから目を背けてしまう……こういうことが起こっているのではないか。

*

かつてインド出身のアメリカ合衆国の文芸評論家ガヤトリ・C・スピヴァクは、名著『サバルタンは語ることができるか』(1985)のなかで、「そもそもある地域において、最も差別化された位置におかれた者は、自らの現状について語る言葉をもっていないことを明らかにした。それは他者にとって読むに値する言説を自ら編み出す知的訓練を受けているのか(受けることができるのか)、多くの他者に通じる言語を使用しうるのかというところからはじまり、読むに値すると認定される言説とは、とりもなおさず反復的に再生産されてきた知的エリートによる言説の集積である以上、その枠組みをとおしては、最も差別化された者の〈現実〉は決して表象されえない。生み出されるのは、結局、最も差別化された者以外の人々が代理的に表象した言説でしかない」36のである。

ここまでの議論をまとめておこう。

それ自体、おそらくは”東京中心主義的”な「反復的に再生産されてきた知的エリートによる言説の集積」、「その枠組み」をとおして言語表現を試みている、もしくはそうせざるをえない、神奈川県川崎市出身の批評家杉田俊介(「JR南武線から小田急線に乗り換えると、空気が和らいで、安心した」)。

彼の批評では、「差別されて笑われるのがこの世で一番悲しく、一番嫌いなことだった──何度もそう強調している」37東京都足立区出身のビートたけし/北野武の「殺伐」さや、長年、他地域の住民からのいわれなき偏見に晒されてきた川崎市民の「殺伐」さ(「“川崎” はやっぱり治安が悪いな」38)等々、近代日本の首都東京の「川向う」(荒川・多摩川の向こう)に《周縁化》されてしまった人々の苦悩、「最も差別化された者の〈現実〉は決して表象されえない」ということが、本稿において明らかにされてしまったのだ。

私たちは、批評家の杉田俊介が、ビートたけし/北野武の「殺伐」さにもっとも接近しながらもそこから離反してしまった、否、もっとも接近したがゆえにそこから全速力で逃げだしてしまった「それ」に向きあわなくてはならない。言い換えれば、杉田が「自らの現状について語る言葉をもっていない」ということが明らかになってしまった地点、杉田がある種の失語状態に追いこまれてしまった、このクリティカルポイントからはじめなくてはならない。

力(ちから)のメランコリー

定義や直観の裏づけによって充塡された厳密な意味での概念のほかにも、神話のさまざまな変容態の茫漠たる領域や、多様な形態の隠喩法(メタフォーリク)のうちに潜在している形而上学的仮構(フィクション)の領野といったものがある。

ハンス・ブルーメンベルク39

映画『3−4×10月』をもういちど観なおしてみよう。

地元のヤクザとのトラブルに巻き込まれてしまった、多摩川左岸の世田谷区用賀近辺をホームグラウンドとする草野球チーム。そのメンバーの青年ふたり(小野昌彦(柳ユーレイ)、ダンカン演ずる)は、拳銃を手に入れるため「沖縄」に向かうことになる。そこで、ビートたけし演じる、組の金を使いこんでしまい追いつめられているはぐれもののヤクザと出会う。

東京都世田谷区用賀と沖縄。この物語上の主要なふたつの舞台は、時間的にも映画の前半部と後半部を二分するかたちで描かれている(本稿の執筆にあたってあらためて確認してみたところ、96分の上映時間中、沖縄のシーンが最初に登場するのは開始から46分頃であった)。

沖縄に向かうために青年ふたりが越える、上映時間を二分する時間上の境界線を、多摩川左岸の世田谷区用賀に暮らす人々にとっての空間上の境界線の隠喩として読み換えることが可能ではないか。

はやいはなしが、映画『3−4×10月』の後半で描かれる「沖縄」は、殺伐とした、ガラの悪い「多摩川右岸(川崎)」の隠喩(メタファー)ではないのか。

©1990 バンダイビジュアル/松竹株式会社

北野映画における「沖縄」といえば『ソナチネ』(1993)を無視することはできない。『3−4×10月』では沖縄のヤクザを演じたビートたけしが『ソナチネ』では東京のヤクザを演じている。たけしは組長の命令で、抗争中の友好団体である暴力団を助けるために、渋々「沖縄」に向かうことになる。おそらくもうこれ以上抗争は続かない(「手打ち」になる)だろう、とのんきなことをいう沖縄のヤクザに案内された、ほとんど廃墟と化しているビルの窓ガラスに、たけし一行が到着して早々、銃弾が撃ちこまれる。それを見て、話が違うじゃないかと文句をいうたけしに、大学進学直後、こんな片田舎(川崎の生田)では自身が思い描いていたキャンパスライフが送れないではないか、と絶望するたけし青年の面影を読みこんでしまうのは、深読みのしすぎだろうか。そうとも思えない。

ここでは、大学進学直後から中退にいたるまでのあいだにたけし/武に刷り込まれたといってもいい、ある種の地政学的ともいえる空間の認識、理解が、拡大的に変奏されているのではないか。つまり、当時のたけし/武にとって、自身が住む「東京」から見て、川の向こうに存在する「神奈川県川崎市生田の大学キャンパス」は、自身が、最初に「もう自滅とも他殺ともつかないような」象徴的な母殺しを遂行する「殺伐」とした場所であったわけだが、このときの経験、記憶が、『3−4×10月』『ソナチネ』の物語において、自身が住む「日本本土」から見て、海の向こうに存在する「沖縄」というかたちで、拡大的に反復されているのではないか(両作品の結末では主人公のふたり(小野昌彦(柳ユーレイ)演じる青年とたけしが演じるヤクザ)は、まさに「もう自滅とも他殺ともつかないような」壮絶な死を遂げる(『3−4×10月』は主人公の青年の夢オチだが))。

似たようなパターンは他の北野映画作品にも見られる。

たとえば、暴力的な刑事をたけし自身が演じた監督デビュー作『その男、凶暴につき。』(1989)。物語上の主な舞台は、劇中に登場する警察署の所在地から判断するに、おそらくは東京都品川区周辺(多摩川左岸)である。麻薬の密売人が殺された事件を調べるたけしは、麻薬の横流しに自身の上司が関わっていることを知り、隠密に調査を進めることになる。事件の真犯人を知っているであろう関係者の隠れ家を発見し、その人物を問い詰めるが、(白竜が演じる)犯人を怖れてしまい、たいしたことは聞きだせない。その隠れ家をあとにして歩き出したたけしの背後に立つ陸橋の側面に「(神奈川県横浜市)神奈川区」の文字が映りこむのである。

『3−4×10月』とおなじく、ここでも一見したところ、このシーケンスがなぜ多摩川右岸の「神奈川県横浜市神奈川区」という場所で撮影されているのか、さっぱりわからない(そもそも、私自身、土地勘がある場所だが、陸橋の地名を見るまで、たけし演じる刑事がいつのまにか多摩川を越境していた事実に気づかなかった)。その後、同じ人物にふたたび話を聞くため、いまいちど多摩川を越え、横浜市は神奈川区の隠れ家を訪れるたけし。そこで事件の真犯人に殺されてしまったその関係者の死体を発見するのだが、この場面と、『アウトレイジ 最終章』(2017)の冒頭、日本の暴力団組織とは距離をとって、いまは韓国の済州島(チェジュとう、さいしゅうとう)に潜伏する(つまり、海を渡った、日本海を越境した)たけし演じるヤクザの子分が殺されて浜辺に放置される、そしてそれをたけしが知る場面がそっくりなのである(死体のショットのあとに、たけしを正面から捉えたそれが続く点もふくめて)。

©1989 松竹株式会社

下:『アウトレイジ 最終章』(2017)

©2017『アウトレイジ 最終章』製作委員会

このように、北野武監督の映画作品から引いたいくつかの例からみても、ビートたけし/北野武という表現者にとって、多摩川の境界性が非常に重要な役割を果たしているのは確実だと思われる。彼のなかでは、「東京」から見た「川の向こう(多摩川右岸、川崎や横浜)」は、同時に、「日本本土」から見た「海の向こう(沖縄や韓国)」としても理解されているのではないか。

仮に私の解釈したとおりだったとしても、そこになにも不思議はない。そもそも、日本の近代化それ自体が「首都東京」を中心としておこなわれたものである以上、東京の境界である多摩川がもつ境界性は、寸分たがわず、近現代日本の空間的な境界性そのものと理念上は一致するはずだ。さらに、所謂「団塊の世代(第二次世界大戦終結直後のベビーブーム世代)」であるたけし/武の生涯の歩みが「戦後日本」の歴史の歩みと時間的に一致してしまう以上、すくなくともビートたけし/北野武という表現者にとって、多摩川のもつ境界性は、「戦後日本」の時間的な境界性(起源・生誕/目的・死)とさえアレゴリカル(寓意的)に重なってしまうのだから(あくまでビートたけし/北野武のごく単純な伝記的事実、個人的な経歴に由来する「この主観性は仮象ではないが、しかしまた充足した存在でもなく、空虚な主観性が善なるもののうちに姿を映す、そのような実在性を有した映しである。〔中略〕したがって、アレゴリーの世界像においては、主観的なパースペクティブは全体の経済(Ökonomie〔天の配剤〕)のなかに余すところなく組み入れられているのである」40(ヴァルター・ベンヤミン『ドイツ悲劇の根源』))。

8万5000人の参加者で埋まった=沖縄県宜野湾(ぎのわん)市の海浜公園(1995年10月21日)41

以上の文脈をふまえることで、おそらく世界でもっとも早く北野映画に関する研究書を書いた映画評論家である阿部嘉昭のつぎの文章は、より《根源》的なかたちで、私たちに理解されることになる。

かつて彼〔引用者注──たけし/武を指す〕は、教育TVの中上健次特集で、「中上健次が熊野と新宿の双方に棲む両棲類であるように、自分は浅草とTVの双方に棲む両棲類だ」といった意味のことを語ったとおもう。それをTV−映画の双方に跨がる両棲類といってもいいだろう。この棲息地の分断は当該者を「倦怠」させる。その分断は陸のメランコリー、水のメランコリー双方を弱体化させる相殺機能として働く。それに代わるのは何か。たけし=北野武においてメランコリーが必須だとすれば、新たに登場するのは、すべてを溶融する領域無化型の、力のメランコリーしかありえない。42

問われるべき問いは、こうである

浅草とTV、TVと映画。この棲息地の「分断」に先行するかたちで、より《根源》的にたけし/武を「倦怠」させる、多摩川による「世界」の「分断」。

多摩川右岸と多摩川左岸。このふたつの棲息地の「分断」を超克するかたちで、近現代日本・戦後日本社会に生きる私たちを、より《根源》的に「倦怠」させる、「すべてを溶融する領域無化型の、力のメランコリー」とは、いったいいかなるものなのか(「そこでは暴力と退屈、殺すことと遊ぶことがフラットになり、切り分けられなくなっていく」43「殺すことと遊ぶことがフラットであるとは、この世の何もかもが退屈で、無感動であるということだろう。そんな虚無と沈黙の彼方から、ふっと浮かび上がるアパシーな笑いがある」44)。

*

本稿の終わりは近い。

ここまでの議論のなかで、批評家・杉田俊介の「ビートたけし/北野武論」、そこにおいては、川崎市出身の著者が川崎市出身であるがゆえに、ある種の失語状態(クリティカルポイント)に追い込まれているさまを見とどけた。というか、杉田自身を失語状態に追い込むことによって、杉田のテクストの解体・破損(deconstruction)をとおしてこそ、ビートたけし/北野武の表現活動における多摩川の境界性を(紙幅の都合もあって)なかば強引に浮かびあがらせることに、私たちは成功したのであった。

ことわりの必然として、私は、今度は、ほかの誰でもない私自身を失語状態に追いこむことによってこそ、本稿の筆を擱(お)く必要がある(「北野映画のオブセッションは、自殺/特攻/心中である」45)。杉田が、彼の「ビートたけし/北野武論」のなかで、じつは失語状態にあるということ、言い落としたことがあるということを指摘した私自身が、今度は、かつてみずからが書いたビートたけし論のなかで、私自身が言い落とした事柄を、あらためてここに書き記すことによって、沈黙する(「能動と受動、自由と強制が入り乱れていく」46)。これを言い換えれば、かつての私が目を背けた問題に、いまの私が否応なく直面することによって、私は、視力を失う(「たとえばたけし/武には、目が見えないこと、盲目に対する不思議なこだわりがある」47)。

みずから眼を潰したアイドルオタクの青年

©2002 バンダイビジュアル TOKYO FM テレビ東京/オフィス北野

アンチクライマックス(アメリカの影・宗教2世・多摩川右岸)

その後、交渉をおこなう場所をめぐって押し問答が繰り広げられた。幕府は鎌倉または浦賀を提案し、他方のペリーは江戸に近い品川または川崎を要求した。結局、妥協として、最終的に神奈川で合意にいたった。

五百旗頭真編『日米関係史』48

「一切の武装兵力を東京湾地域から撤去せよ。アメリカ軍の到着のために厚木基地を整備せよ。その際、日本機のプロペラはすべてはずし地上に置け。マッカーサー総司令部をまず横浜に置く。厚木から横浜へのマッカーサーと側近、および警護兵の移動手段を準備せよ」

ダグラス・マッカーサーから日本の降伏使節団への指示49

その果てに、壱村さんの論では、バイク事故後の会見でのカメラのフラッシュの光が、半ば植民地主義的な日米関係に基づく「戦後」の起点としての原爆の光と重なり、聖書の話にも繋がっていく……。 50

私が、かつて文芸誌『すばる』の新人賞に応募したビートたけし論のなかで注目したのは、「金属バット殺人事件」ともうひとつ、1994(平成6)年8月2日に東京都新宿区内でたけし/武が起こしたバイク事故である。ここに自己引用する。

「存在」の一撃

「脳味噌、陥没だ。よくても植物人間だぞ」

ビートたけし『顔面麻痺』

金属バットによる一撃、打撃。「いずれにせよ、打撃は道を開くのであり、それは刻印や型のなかに固定することではない。〔…〕二. この開かれた、開削された道(via rupta ─ 経路、こじ開け、等々)は、たとえそれが将来へと、春ないし来たるべき朝へと開かれていようとも、帰路〔chemin de retour (回帰の道)〕にとどまる。」(ジャック・デリダ(藤本一勇訳)『哲学のナショナリズム』、岩波書店、2021年、202−203頁。)

あたりまえのはなしだが、なぜ記憶違い〔引用者注──自伝的小説『浅草迄』における、存在しないはずの「金属バット」についての記述を指す〕が起こるのかといえば、ろくに憶えてもいないことを無理に記すからである。

1994年8月2日未明に起こしたバイク事故について、「自分では事故の前後のことをまるで覚えていない。記憶喪失というやつだ。医学用語では、逆行性健忘症というらしい」。「記憶が戻る戻らないってことは気にならないんだけど、今になって考えてみると、オレは自殺したんじゃないかって思うことがある。オレの中にいるいくつかの自分の一つが、自殺に突っ込んでいったんじゃないのか。将来、記憶が戻ればハッキリするけど、記憶のない今、あれは自殺だったと考えるのが一番無理がない」(『顔面麻痺』、幻冬舎文庫、1997年、19−20頁。)。高校時代の記憶に無理があったように、この「バイク事故」についての記憶(というか考えかた)にも無理があるように思える。

以下に記すのは、この「批評の天才」(ラリー遠田)から失われた記憶を奪還せんとする試みである。

〔強調引用者〕

2年以上前に書いたビートたけし論のなかで、私は、たけし/武自身、なぜそんなことが起こったのか説明できない1994年8月2日のバイク事故の遠因(失われた記憶)として、1980年11月28日に川崎市で発生した金属バット殺人事件の存在をあげたのであった(「もう自滅とも他殺ともつかないような形で」おこなわれる「金属バットによるたけしのビート(一撃)」としてのバイク事故=脳味噌陥没)。とくに私が注目したのは、生死の境(「多摩川は此岸と彼岸の境であり、日常と非日常の境であった」51)をさまよった果てに九死に一生を得たたけし/武が退院直後におこなった記者会見の様子である。頭蓋骨陥没骨折、脳挫傷、右頰骨複雑骨折……等々の後遺症によって、顔面が麻痺、ひきつってしまったたけし/武が、芸能界の引退もふくめて、考え、悩みぬいた果てに、そのみずからの麻痺した顔面を公衆の面前に曝(さら)す決意のもとおこなった、1994年9月27日の退院記者会見である。阿部嘉昭が「『顔面マヒナスターズ』といったジョークをふくめ、あの会見はひとに悲鳴をあげさせる何かをもっていた」52と述べる、あの記者会見である。

〔前略〕ちょっと右目がね、まだちょっと光で痛いんですけど、で、こっちの方がね、顔面麻痺とかいわれてますけど、まあ目はだいぶよくなったんですけど、まあこの辺がね、ちょっと感じがまだ残ってるんですけど。

〔中略〕

記者 じゃあいずれはそれは、リハビリをうまくすれば、あの口が歪んでるのは元になると、そういうふうにいわれてるんですか?

著者 それはね、あの…… ちょっとライト眩しくてしようがないんだけど、それがアレですね、そのままで悪い役者やりたいと思ってますけど。

〔中略〕

記者 それと、目をこすってらっしゃるんですけど、それはただ眩しいだけなんでしょうか?

著者 そうですね。あの、この間まで眼帯してたんで、生のライトをあんまりみてないんですよ。だからシャッターのライトがね……。

「退院記者会見全記録」53

テレビ中継された映像がインターネット上にアップされているので、興味のある人は見てみてほしいが、入院中の約2か月間、もちろん公の場に現われることはなかった、そして、顔面が醜く歪んでしまったたけし/武をめがけて、おびただしい量のカメラのフラッシュが焚かれる(「ウオーッという声とともに、数十台のカメラのフラッシュが絶え間なく輝いた」54)。

そんな「眩しくてしようがない」たけし/武と記者のあいだで、つぎのようなやりとりが交わされる。

記者 それでしたらライトを見ないで、視線を下に向けててけっこうですよ。

著者 そうするとなんか「しおらしい」とかね。

記者 いえいえ全然。

著者 犯罪者扱いされるの嫌だなあって。55

このやりとりにおいて、決定的ななにかが実現しているように、私には思えた。

ここで、退院直後のたけし/武に襲いかかる、眼が眩むほどのおびただしい数のカメラのフラッシュ、閃光を前にして、決してうつむく(視線を下に向ける)ことなく、大勢の記者の好奇なまなざしやカメラのレンズに対して、ということは、会見をテレビで見ているすべての日本人に対して、臆することなく真正面から対峙する、醜く歪んだ顔面を曝(さら)すビートたけし/北野武の、決意というか、なんというか、生き様のようなものは、ほとんど人知を超えている(「戦後日本の神話的存在」)とさえ思えた(「眩しく、目に刺さるようで痛かった。これがオレの仕事場なんだと思った」56)。何年か前、吉本興業所属の芸人や社員たちがつぎからつぎに記者会見をおこなっていたような記憶があるが、あれらの会見と比べてみても、たけし/武がおこなったこの記者会見の様子は、あまりにも異質、異様、はっきりいって、ただ事ではないとも思った(「眩しさにつむりそうになる左目に力を入れて目を開き続けた。右目は閉じようにも閉じない」57)。もはや、ここで起こっていることは、ビートたけし/北野武というひとりの人間にとって決定的なだけではない、ここで起こっていることは、そのなかにはたけし/武自身も含まれる、所謂「団塊の世代」以後の日本人すべてにとって決定的な出来事であったのではないか……とさえ思った(「開き続けた両目は、フラッシュの洪水の中で、何も見ていなかった」58)。

暗闇で乱射されるマシンガンの光

©1993 バンダイビジュアル/松竹株式会社

さて、私がかつて書いたビートたけし論のなかでは、この「バイク事故後の会見でのカメラのフラッシュの光」を「半ば植民地主義的な日米関係に基づく『戦後』の起点としての原爆の光」と重ねて論じることで結論とした(「きゅうにひかったのでびっくりしていえにいこうとすると、きゅうに目の中にはり(針)がたくさんはいって、どこがどこだかわからない」 佐藤明之の手記『原爆の子 上』60)。

その結果、「この著者は一体何が言いたいのか?」(大澤信亮)、「訳がわからない」(浜崎洋介)、「論として成立していない」(上田岳弘)……等々、某文芸誌の新人賞の選考委員たちを困惑させてしまったのである。

*

私たちは、ここでふたたび、批評家の杉田俊介氏に登場してもらわなくてはならない(「そうですね……それは確かに。すごくいいと思うんですけどね」)。

2022年7月8日。批評家でも大学教授でもジャーナリストでも作家でもなんでもいいが、現代日本の言論人をひとり残らず完全なる失語状態に追いこんだ(そして、事件から1年以上が経ったいまなお、彼らにひとことの発語も許さない)山上徹也。

この近代日本史上最大のテロリストが、事件を起こす直前に、ツイッター(現:X)上でむき出しの敵意をぶつけていた批評家の杉田俊介氏に、いまいちど登場してもらわなくてはならない。

*

じつは、いまだからいえることだが、かつて、私が書いたビートたけし論のなかのこの問題の多い結論部を記すにあたって、私には、意図的に言い落とした問題があったのだ。「それ」がみずからにとって最も切実な問題であることを、私自身、もっとも深く理解していながら、「それ」に向きあう勇気がなく、「それ」から目を背けてしまった(視線を下に向けてしまった、うつむいてしまった)問題があったのだ。

近藤正高著『ビートたけしと北野武』のなかで、たけし/武のバイク事故をめぐる騒動に関して、事故を起こす前年の1993年に彼が主演したあるテレビドラマからの影響が指摘されていたのだ。すこし長くなるが、同書より引用する。

映画『教祖誕生』が公開されたのと同じく1993年には、やはり宗教をとりあげたTBSの単発ドラマ『説得 エホバの証人と輸血拒否事件』にもたけしは出演している(3月22日放送)。

〔中略〕

『説得』のモデルとなったのは〔…〕1985年6月6日に川崎市で実際に起こった事件である(ただしドラマのなかでは日付は変えられている)。この日、小学5年生の男児が自転車に乗っていてダンプカーと接触、両足などを骨折して同市内の病院に緊急搬送された。医師の指示で手術を受けることになったが、駆けつけた両親が、自分たち家族の信仰するキリスト教の一宗派「エホバの証人」の教義を理由に輸血を拒否する。このため医師らはほとんど手の施しようがなく、男児はけっきょく出血多量で死亡した。

このドラマでたけし(当時46歳)は、事故に遭った男児の父親(事件当時42歳)を演じている。その役柄はたけしにしてはやや異質といえる。彼がドラマや映画で演じてきた人物の多くは、暴力のイメージがつきまとうが、本作の父親にはそれが一切ないからだ。そもそもまったくの市井の人物(元サラリーマンで、事件当時は小さな書店を経営していた)という役どころからして、たけしには珍しい。

〔中略〕

〔引用者注──実際の〕事件が起きてから、病院側に決意書まで提出して子供への輸血を拒んだ両親に批判が集まった。なかには両親を狂信者的に扱い、センセーショナルに伝える報道もあった。だが、実際には両親、とくに父親には、病院側に輸血拒否の意志を伝えてからもそうとうの葛藤があったことが、『説得』の原作でもドラマでもあきらかにされている。 父親は、息子を助けたい気持ちと、仲間の信者たちを裏切ることで家族の心のよりどころを失いたくないという思いとのあいだで板挟みとなった。61

ところで、エホバの証人の信者が輸血拒否したのとは事情が異なるが、たけしもまた、自らの意志をもって手術そのものを拒否したことがあった。それは『説得』が放送された翌年、1994年8月にミニバイク事故で瀕死の重傷を負ったときのことだ。

〔中略〕

一命をとりとめたたけしは、治療を続ける過程で主治医から、複雑骨折した頬骨などを治すため顔面の整形手術の必要性を説明される。当初は手術を拒もうとしたものの、状況としては拒否のしようがなかった。

整形手術を受けたのち、今度は顔面麻痺などの治療として、その原因と思われる神経の断裂を確認するための手術の承諾を求められる。だが、一通り説明を聞いたたけしは、きっぱりとこれを断っている。翌日、所属事務所(オフィス北野)の社長が医師からあらためて話を聞いて手術するよう説得したものの、気持ちは変わらなかった。62

「エホバの証人輸血拒否事件」を題材にしたテレビドラマにたけし/武が主演したことと、彼のバイク事故をめぐる一連の騒動のあいだに影響関係があるのかどうか、当のドラマを見ていないので、私にはわからない。

私にわかることは、ふたつだけだ。

ひとつは、幼少期から中学2年生頃までエホバの証人の熱心な信者である「母」に育てられた私が、かつて書いたビートたけし論のなかでたけし/武のバイク事故に言及する際、意図的にテレビドラマ『説得』への言及を避けた(みずからがエホバの証人の「宗教2世」であるという事実を隠蔽した、目を背けた)ということ。もうひとつは、そんな、弱く、臆病で、情けない私が書いたビートたけし論を面白いと言ってくれた批評家の杉田俊介氏が現在住んでいるのが、この「エホバの証人輸血拒否事件」の交通事故が発生した現場(川崎市高津区のJR南武線久地(くじ)駅前の交差点)の目と鼻の先、川崎の溝の口であるということだけだ。

*

1985(昭和60)年6月6日に発生した「エホバの証人輸血拒否事件」で亡くなったこの少年が、批評家杉田俊介氏(1975年生まれ)の友人だった可能性はないか。

*

杉田は、彼の「ビートたけし/北野武論」のなかで、たけし/武が珍しいことに「弱くて情けなくて、だけど優しい人間」、いうなれば「弱い父」「弱い男性」を演じたテレビドラマ『説得』に言及はしていない(近藤の著作への言及はあるので、ドラマおよび事件の存在は知っていると思われる)。

男性論(所謂「弱者男性」論)に関する著作も多い杉田は、またしてもここで決定的な言い落としをしていたのではないか。

もちろん、川崎市内で何度か引っ越しをしているらしい杉田が、事件当時も現在とおなじ川崎の溝の口周辺に住んでいたのかどうか、私は知らないし、そもそもこの事件で亡くなった少年が事故現場の近所に住んでいたのかどうかも、私は知らない。しかし、事件当時、杉田が川崎市内のどこに住んでいたにしても、そう遠くない場所でみずからと同年代の少年が犠牲となったこの事件の影響が、彼のその後の思想やテクストにまったく及んでいないと考えるのは、いまの私には難しい(ここでいう「影響」とは、その問題から目を背けるという消極的なかたちでのそれもふくむ)。

川崎市内(多摩川右岸)で起こった、この事件。

狂信的な妻=母の顔色を窺(うかが)うことしかできない、弱く、惨めな、情けない夫=父のせいで、そのひとり息子が亡くなってしまった、この事件。

40年近くまえに、これ以上ないほど先鋭的なかたちで、所謂「宗教2世」問題としてすでに社会問題化していたにもかかわらず、さながら “東京中心主義的” なまなざしのもとで、所詮多摩川の向こう(「川向う」)で起こった出来事にすぎない、として《周縁化》=忘却、不可視化されてしまっていたかのごとき、この事件。

1985年6月6日に川崎市内で発生した、“多摩川(=近代日本・戦後日本)の境界性” によってひとりの少年が圧し潰されてしまった、この「エホバの証人輸血拒否事件」とその影響史をふまえたうえで、批評家の杉田俊介氏に向けられた、安倍晋三の殺害者である山上徹也からの常軌を逸した「敵意」は理解されるべきではなかったか。

つまり、多摩川右岸・川崎市出身である(“境界性の暴力” の実在(リアリティ)を身をもって知っている)にもかかわらず、その事実、「現実」を否認しつづける、目を逸らしつづける、「いや、べつに愛着もないんです。郷土愛、パトリも全然ない」批評家に向けられた敵意、恨み、反感、憎悪……言いかたはなんでもよいが、絶対的な「拒否」の姿勢として、山上徹也の言葉(「だがオレは拒否する」63)は理解されるべきではなかったか。

杉田俊介を筆頭とする、卑劣で、しょーもない「弱い父」たちが見殺しにしてきた、

“奈良の「柵」(=近代日本・戦後日本の境界性)によって圧殺されてしまったもの

(「奈良のバンビ」64)” =「最も差別化された位置におかれた者」たちのために立ち上がった、

「強い父」こと山上徹也65

(パパ……かっこいい……(杉田俊介……かっこわるい……))

さあ、いよいよ杉田の「ビートたけし/北野武論」から最後の引用をするときがきた。

私は、ここまで、散々杉田のテクストを、好き放題、やりたい放題に切り刻んできた(そう、それはまさに社会学者宮台真司の身体を、エホバの証人の「宗教2世」である倉光実が、好き放題、やりたい放題に切り刻んだように(笑))。その刃が、今度は私自身の身体=テクストに向けられることになる。より厳密にいえば、杉田のテクストを粉々に打ち砕いた、私自身が振るった金属バットのフルスイング=一撃=ビートが、今度は、ほかの誰でもない私の脳天めがけて振り下ろされる(大爆笑)。

©1993 バンダイビジュアル/松竹株式会社

「たけし/武にとっての、死と海と自然と人間をめぐる原風景」。

「弱くて情けなくて、だけど優しい人間」である父親に連れられて、たけし/武が、はじめて(多摩川を越えて、「江の島あたりの」)海に出かけたときのエピソードを紹介したうえで、杉田は次のように書く。

何気ないこのエピソードにはやや不気味なものがある。子ども時代、初めて海を目にした直後に、あたかも死に近づくように海の中へと身を沈めていること。本能のように滅茶苦茶な泳ぎ方をしていたこと。海のきれいさ、すごさの中に「恐ろしさみたいなもの」を直感していたこと。それでもどこか懐かしげに、海の怖ろしさの中に全身を委ねてしまうこと。

このあとに、少年時代のたけし/武は、「神様」を目撃する。神? 本当にそうなのだ。これもまた、奇妙ではあるが、たわいなく、何気ない話ではある。

その海の(おそらく)帰りに、電車に乗ったという。電車の中には一人の「外人」がいた。進駐軍の人だったろうか。おやじと武が電車の中で立っていると、ふと、その「外人」が彼らに席を譲ってくれた。するとその直後、なぜか突然、おやじがその場に土下座してその「外人」に謝ったのだという。そのおやじの姿を見ていたら、「その外人が俺には神様に見えてきたんだよ」──「でも変な気持ちだったね、あれは」。そして「神様」からビスケットをもらった。そんな記憶である。

《ほんと神様って思ったもの。すごいえらい人だと。だって、おやじが土下座してあやまってるんだからさ。いま考えたらおそらく、なんか礼をいってたんだと思うけど。あやまっているように見えたんだよ、こっちから見てると。(略)

そいでさ、俺もさ、ぜんぜん不思議じゃないんだ、親がそういうことをしてもね。ふつう情けないと思うじゃない。でも、それ見ておやじは情けないと思ったとか、そうゆうことは、いっさいなかったね。あたり前だろと思ったね。だって、相手は神様なんだからさ、てね。》66

下:葛藤する「弱く、情けない父」を演じるビートたけし

(テレビドラマ『説得』より)

19世紀の後半、長い太平の眠りをさまされた日本は、欧米の砲艦外交のまえにはまことに無力な存在だった。開国と攘夷運動のいたばさみになった江戸幕府は、諸外国との条約を履行できず、各国への譲歩を余儀なくされた。開港後の横浜には、外国軍隊が駐留し、近代日本のスタート時には植民地化の危機がなかったとはいいきれない。68

聖書学者の関根清三はあるところで、最古の「父と息子」の物語のひとつ、創世記における有名な「イサク奉献」の伝承に関して、次のように述べている。

いずれにせよ、長子の供犠を献げること自体ではなく、もっとも愛するものにも固着せず、それを神からの贈与として受け取れるか、という点こそが、その前提の相違にもかかわらず、この作者〔引用者注──「イサク奉献」物語の作者を指す〕と我々が共有し得る問いであるように思われるのである。かつて告げられた神の契約の言葉〔…〕に聞いて出発したアブラハムがその後も、神に聞き従い神に導かれて進んでいるか、どこかで神の声に耳を傾けることを止め自分の声に聞きこの世に愛着して、いつのまにか神を人生の霞(かすみ)の中に見失っていないか、そのことが不断に問われて来たのが彼の生涯だったと言えようが〔…〕、その契約の成就としてイサクを与えられた今、その神の贈物を私して神を見失う生涯最大の誘惑と戦いつつ、神の命令を様々に解釈して逃げる誘惑にも駆られながら、最後にそれに決然と、或いは魅入られるようにして従ったというのが、この作者の叙述であるだろう。そして人の生が、小なりといえども、いつか垣間見た絶対に身を拓き抜き、この世の相対の背後にその働きを見続けるか、或いはただこの世のものに愛着して、かのものを忘却するか、そのことが不断に問われている場である限り、その限りにおいてイサク献供の物語は、いつの世にあっても旧くて新しい物語として、我々の心に重く迫るのではないだろうか〔…〕。69

アブラハムとその妻サラによる、愛するひとり息子イサクの奉献(ネグレクト)。「父」の不在によって狂信者と化してしまった山上徹也の「母」による、自身の息子や娘たちへの、宗教的信念に基づく暴力(ネグレクト)。私自身が、少年期に、愛する狂信的な「母」から受けた教育/供犠(くぎ)〔死の危機に瀕した私への治療・輸血の拒否(ネグレクト)〕。

(批評家杉田俊介と、安倍晋三の殺害者である山上徹也。このふたりのあいだに立ってしまった私……「批評」と「暴力」のあいだで板挟みとなってしまった、この〈私〉……〈私〉自身の分裂……クリティーク……批評……危機……〈私〉自身が「それ」であるところの「境界性」……)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

そもそも「近代日本」の開始時点で、欧米列強の顔色を窺(うかが)うことしかできない、弱く、惨めな(「開国と攘夷運動のいたばさみになった」)江戸幕府のせいで、「日本」という国家全体の植民地化を免れるための “供犠” として諸外国に献上された地域であるかのごとき “多摩川右岸(神奈川)”(そのなかでも「横浜と東京という大都市に挟まれた」川崎)で生まれ育った私は、「母」の顔色を窺(うかが)うことしかできない、弱く、惨めな(「息子を助けたい気持ちと、仲間の信者たちを裏切ることで家族の心のよりどころを失いたくないという思いとのあいだで板挟みとなった」、そして、最後には、山上徹也の「父」のようにみずから「死」を選んでしまった)私の「父」のことを、「不思議」に思ったり、「情けない」と思ってはならない。

私は、私のなかの「弱い父」のせいで、私自身が、少年時代に狂信的な「母」から受けるはめになってしまった、常軌を逸した宗教的(キリスト教原理主義的)な教育、つまり、「私自身の供犠」、「それ」を、江の島からの帰りに(おそらくは神奈川県内のどこか、「多摩川右岸」を走る)電車内で、少年時代のたけし/武がそう思ったように、「あたり前だろと」思わなくてはならない。

「だって、相手は神様(=アメリカ)なんだから……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(失語状態=クリティカルポイント)

おわりに

神の世界で、アレゴリカーは目覚める。

ヴァルター・ベンヤミン『ドイツ悲劇の根源』70

これといった結論は、とくにない。

2022年7月8日に発生した安倍晋三元首相銃撃事件の直後、批評家杉田俊介 vs. 戦後日本最大のテロリスト山上徹也のツイッター(現:X)上での過去の対決が発見され、一部のひとびとのあいだで話題になった。この両者、杉田と山上のあいだに、所謂「宗教2世」当事者の手になる暴力的なビートたけしについての論考(しかも、杉田はそれを褒めている)を置いてみたら、いったいなにが見えてくるのか、気になったので、ここまで筆を進めてきただけである(「かなり…重要なSOS…ですね…。それも事件の1年2カ月前…。『親を殺して統一教会の名が出れば…』山上徹也さんはそれでも母親を殺すことはできず、親以外で教会の悪行を世に最大限知らしめる手段として安倍さんに矛先が向いたのではないかと」71(山上徹也が2021年5月にツイッター(現:X)上でコンタクトを取ろうとしていた(らしい)女性)、「よく考えると結局、おいらの人生はオフクロとの闘いだったような気がする」(ビートたけし「SAKI」72)、「大学中退も新宿に入り浸ったのも芸人になったのも〔引用者注──そして、なによりも、ほかの誰でもない、この私が、いまこうしてビートたけし/北野武という人物の「批評」を書いているということも〕、内なる母殺しであり、象徴的な自殺だったが、完全にその呪縛から逃れたわけではなかった」(杉田俊介「ビートたけし/北野武論」73))。

本稿の最終的な結論として、「多摩川の境界性」が近現代日本史/思想史の成立・形成に及ぼしてきた、ほとんど規格外の影響力を浮かびあがらせること(とくに、本稿が全面的に依拠した日本近世史の専門家である三輪の著作においてはあまり論じられていない、19世紀以降の歴史に重きを置いて、つまりは “日米関係史” を睨みながら「多摩川の境界性」を浮かびあがらせること)が、目的といえば目的だったといえるかもしれないが、本記事のみでその目的をはたせるわけもない。

しかし、ビートたけし/北野武という戦後日本の神話的存在に挑み、そして砕け散った、多摩川右岸(川崎市)で生まれ育ったふたりの批評家の手になるふたつ批評文の読解をとおして、その最終的な目的に向けた最初の一歩目は踏みだせたような気がするので、ひとまずはここで筆を擱(お)こうと思う。

バ美肉化(バーチャル美少女セルフ受肉化)した、

所謂「宗教2世」でもある、週末批評主宰てらまっと氏

さしあたって今後の展開を予告しておくと、私の見るところ、現代日本には「多摩川の境界性」からその著作が読み解かれるべき批評家が、杉田俊介のほかにもうひとりいる。

現代日本批評界の「王」とも呼ばれるべきその人物を、「それは晒首(さらしくび)の舞台として、いかにもふさわしい」、「長い時間をかけて上流から運ばれてきた岩や石がゴロゴロとし、葦(あし)や雑草が人の背丈ほども生い茂る河原」74、川崎市川崎区港町(みなとちょう)の多摩川河川敷に強制連行する必要がある。

(「『え?』と呟く。

その瞬間刃(やいば)が首を斬り落とす。」75)

北野武監督最新作『首』劇場公開のタイミングに合わせて公開された本記事は、現代日本批評界の「王」の馘首(かくしゅ)の予告をもって終わる。

次回:「多摩川から考える(2)──東浩紀と斬首の光景:川崎市中1男子生徒殺害事件から『観光客の哲学』を読む(仮題)」

著者

壱村健太 Kenta Ichimura

1989年神奈川県生まれ。

関連商品

関連リンク

脚註

- 国木田独歩「武蔵野」『武蔵野』、角川文庫、1956年、28頁。 ↩︎

- ヴァルター・ベンヤミン(浅井健二郎訳)「『ドイツ悲劇の根源』の「要旨」」『ドイツ悲劇の根源 下』、ちくま学芸文庫、1999年、372頁。 ↩︎

- 杉田俊介「ビートたけし/北野武論」『人志とたけし──芸能にとって「笑い」とはなにか』、晶文社、2020年、91頁。 ↩︎

- 大澤信亮+杉田俊介+浜崎洋介+上田岳弘「2022すばるクリティーク賞発表 選考座談会」『すばる』2022年2月号、集英社、116−117頁。 ↩︎

- 杉田俊介「二十一世紀のニヒリズムに抗した「ひとつの革命」」、河出書房新社編集部編『7・8 元首相銃撃事件 何が終わり、何が始まったのか?』、河出書房新社、2022年、75頁。 ↩︎

- 山上徹也のハンドルネーム、鈴木エイト『「山上徹也」とは何者だったのか』、講談社、2023年、158頁より。 ↩︎

- 「ビートたけしを襲撃したつるはし男の「ヤバすぎる私生活」」、FRIDAY DIGITAL、2021年9月17日。2023年10月17日最終閲覧。 ↩︎

- 兵庫慎司、オフィス北野ほか『本人本 01 ビートたけしのオールナイトニッポン傑作選!』、 太田出版、2008年、26頁。

↩︎ - 佐瀬稔『金属バット殺人事件──戦後ニッポンを読む』、読売新聞社、1997年、10頁。 ↩︎

- 日本語版Wikipedia「漫才ブーム – Wikipedia」の項目より。2023年10月17日最終閲覧。 ↩︎

- 北野武『浅草迄』、河出書房新社、2020年、89頁。 ↩︎

- 趙慶喜(櫻井信栄訳)「 弱さをキーワードに男性性を分析する」、WEB対抗言論、2023年4月9日。2023年10月17日最終閲覧。 ↩︎

- 磯部涼『ルポ川崎』、新潮文庫、2021年、3-4頁。 ↩︎

- 日本語版Wikipedia「川崎市 – Wikipedia」の項目より。2023年10月17日最終閲覧。 ↩︎

- 杉田『人志とたけし』、94頁。 ↩︎

- 樋口ヒロユキ「消えていく道化」『恐怖の美学〜なぜ人はゾクゾクしたいのか』、アトリエサード、2022年、221頁。 ↩︎

- 杉田俊介「地球外的な笑いについて──北野武論のためのノート」、田中竜輔ほか編『映画監督、北野武。』、フィルムアート社、2017年、262−263頁。 ↩︎

- 杉田『人志とたけし』、96頁。 ↩︎

- 同前、92頁、強調引用者。 ↩︎

- ビートたけし「SAKI」『菊次郎とさき』、新潮文庫、1999年、35頁。 ↩︎

- 北野武『浅草迄』、河出書房新社、2020年、101頁。 ↩︎

- 村井則夫『ニーチェ──ツァラトゥストラの謎』、中公新書、2008年、70頁。 ↩︎

- 三輪修三『多摩川──境界の風景』、有隣堂、1988年、10頁、強調引用者。 ↩︎

- 同前、55−56頁。 ↩︎

- 同前、61−65頁。 ↩︎

- 同前、77−78頁。 ↩︎

- 同前、115−116頁、強調引用者。 ↩︎

- ローレンス・C・スミス(藤崎百合訳)『川と人類の文明史』、草思社、2023年、73−74頁。 ↩︎

- 杉田敦『境界線の政治学 増補版』、岩波現代文庫、2015年、16−37頁。 ↩︎

- 山口昌男『文化と両義性』、岩波現代文庫、2000年、82頁。 ↩︎

- 杉田『人志とたけし』、121頁。 ↩︎

- 同前、101−102頁。 ↩︎

- 同前、118頁。 ↩︎

- 杉田俊介『非モテの品格 男にとって「弱さ」とは何か』、集英社新書、2016年、179−180頁、強調引用者。 ↩︎

- 日本語版Wikipedia「南武線 – Wikipedia」の項目より。2023年10月17日最終閲覧。 ↩︎

- 小森陽一『ポストコロニアル』、岩波書店、2001年、「はじめに」より。 ↩︎

- 杉田『人志とたけし』、94頁。 ↩︎

- 磯部涼『令和元年のテロリズム』、新潮社、2021年、17頁。 ↩︎

- ハンス・ブルーメンベルク(村井則夫訳)「真理のメタファーとしての光──哲学的概念形成の前景領域」『真理のメタファーとしての光/コペルニクス的転回と宇宙における人間の位置づけ』、平凡社ライブラリー、2023年、10頁。 ↩︎

- ベンヤミン、前掲書、176頁。 ↩︎

- JIJI.COM「 沖縄の悲劇~米軍関係者による事件 写真特集:時事ドットコム」より。 ↩︎

- 阿部嘉昭「鬱王の長旅──「北野武VSビートたけし」の現在」『ユリイカ 2月臨時増刊号 総特集=北野武そして/あるいはビートたけし』、青土社、1998年、129−130頁。 ↩︎

- 杉田『人志とたけし』、100頁。 ↩︎

- 同前、102頁。 ↩︎

- 同前、108頁。 ↩︎

- 同前、104頁。 ↩︎

- 同前、136頁。 ↩︎

- 五百旗頭真編『日米関係史』、有斐閣、2008年、8頁。 ↩︎

- カール・マイダンスほか(石井信平訳)『 マッカーサーの日本:カール・マイダンス写真集 1945−1951』、講談社、1995年、110頁。 ↩︎

- 前掲「2022すばるクリティーク賞発表 選考座談会」、117頁より、杉田俊介の発言。 ↩︎

- 三輪、前掲書、14頁。 ↩︎

- 阿部、前掲論考、126頁。 ↩︎

- ビートたけし『顔面麻痺』、幻冬舎文庫、1997年、203−205頁。 ↩︎

- 同前、199頁。 ↩︎

- 同前、205頁。 ↩︎

- 同前、199頁。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 「自分でも新聞を見たとき、生きているのが不思議だと思った – ニッカン名言集(^。^) – スポーツコラム」、日刊スポーツの無料会員記事、2019年8月3日より。 ↩︎

- 佐藤明之の手記、長田新編『原爆の子 上』、岩波文庫、1990年、77頁。 ↩︎

- 近藤正高『ビートたけしと北野武』、講談社現代新書、2017年、137−138頁、強調引用者。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 壱村健太「《エンキリディオン Enchiridion》——山上徹也容疑者の未発表論文「哄笑」を読む|壱村健太 」、週末批評、2022年12月3日。2023年10月17日最終閲覧。 ↩︎

- 壱村健太「陰謀論者の夢──アーレイ・バーク試論 (2)shoot:射撃/撮影」、週末批評、2023年7月8日。2023年10月17日最終閲覧。 ↩︎

- 「 安倍元首相銃撃捜査終結 山上被告を追起訴 公選法違反は見送り | 毎日新聞」、毎日新聞の有料会員記事、2023年3月30日より。 ↩︎

- 杉田『人志とたけし』、125−126頁、強調引用者。 ↩︎

- 「稲田防衛相、横須賀で米原子力空母を視察『沖縄も早く視察したい』」、沖縄タイムスプラスの有料会員記事、2016年8月24日より。 ↩︎

- 神奈川県高等学校社会科歴史部会『神奈川の歴史百話』、山川出版社、1980年、160頁、強調引用者。 ↩︎

- 関根清三『旧約聖書の思想』、講談社学術文庫、2005年、98−99頁、強調引用者。 ↩︎

- ベンヤミン、前掲書、172頁。 ↩︎

- 鈴木エイト『「山上徹也」とは何者だったのか』、講談社、2023年、175頁。 ↩︎

- ビートたけし、前掲書、18頁。 ↩︎

- 杉田『人志とたけし』、106頁、強調・下線引用者。 ↩︎

- 三輪、前掲書、170頁。 ↩︎

- 北野武『首』、角川書店、2019年、185頁。 ↩︎