※本記事には、関係者の名誉やプライバシーの保護等に鑑み、当サイト管理人による検閲(伏字)が一部施されています。また、刺激的な画像や表現が含まれる場合があります。

文:壱村健太

Chapter 1:パス(PASS)〔AT 11:32 A.M., MANN PASSED THE TRUCK. 3(午前11時32分、マンはそのトラックを追い越した。4)〕

「パスするかどうかわからないが、とにかく組んでみる」

雑誌『新潮』の編集者5

1−1. 英雄と禁忌

『征服者』にまつわる、奇妙な噂が広まっていた。

それに気づき、自分の体にもなにか起こるのではないかと強い不安を抱いていたのは、キャストの一人、女優のアグネス・ムーアヘッドだった。

「みんな、癌になって、死んでゆく……ユタ州のロケ地へ行った人が……」

広瀬隆『ジョン・ウェインはなぜ死んだか』6

あまり知られていないが、2013年にアメリカ国家安全保障局(NSA)が極秘に運営していた大量監視システム(PRISM)の存在を暴露した内部告発者エドワード・スノーデンは、日本に滞在していたことがある。

NSAの太平洋技術センター(PTC)は、巨大な横田空軍基地にある建物の半分を占領している。在日米軍の本部として、横田基地は高い壁、鉄のゲート、衛兵付き検問所で囲まれている。横田基地とPTCは、ぼくとリンジーが借りたアパートからはバイクですぐのところだった。ぼくたちのアパートは巨大に広がる東京都市圏西端にある福生市にあった。

エドワード・スノーデン『スノーデン独白 消せない記録』7

「アニメやマンガ」をとおして昔から「夢中だった」日本でNSAのエンジニアとして働きながら、恋人のリンジーとともに、なにひとつ不自由のない生活をおくっているはずのスノーデンに、奇妙なことが起こる。

後にぼくはハワイの真珠湾近くに住むことになる。そこはアメリカが攻撃され、最後の正義の戦争と呼べそうなものにひきずりこまれた場所だ。ここ日本で、ぼくはむしろ広島や長崎に近かった。その戦争が恥ずべき形で終わった場所だ。リンジーとぼくは、ずっとこの二都市を訪問したいと思っていたけれど、予定を入れるたびに、何かがあってキャンセルせざるを得なかった。初めて休みが取れたときには、本州を下って広島に行く気満々だったのに、急に仕事で招集がかかり、正反対の方向に向かわされた──凍てつく北部の三沢空軍基地だ。次に予定をたてたときにはリンジーが病気になり、そしてぼくも病気になった。最後に長崎に行こうとした前の晩に、リンジーとぼくは初の巨大な地震で目が覚め、布団からとびおきて、階段を7階分駆け下り、その晩はずっとご近所たちとともに街頭で、パジャマ姿で震えながら過ごしたのだった。本当に後悔しているのだけれど、結局ぼくたちは行けなかった。8

「巨大な地震」とは、2011年3月11日に発生した東日本大震災のことである。

つまり、アメリカ合衆国(およびその同盟国)政府を相手に〈自由〉を求めて戦ったはずの「英雄」は、なぜか、広島と長崎に「行けなかった」。

ところで、ある歴史学者が書いた、20世紀を代表する政治家の評伝のなかに、次のような記述がある。

問題は結婚生活だけではなかった。身体の不調である。47年9月、アジソン病と診断されてから、病気との戦いは続いていた。〔中略〕ラヘイ・クリニックの泌尿器科医が53年3月、こうまとめている。「ケネディ上院議員は36年以来、時々当病院に通院してこられた。じつにさまざまな病気の罹患歴がある」。ここでジャックのアジソン病は「しだいに恢復している」と記されているが、しかし51年に極東視察旅行で日本に滞在中、病状が悪化した。高熱に襲われ、死の危険さえあった。

ロバート・ダレク『JFK 未完の人生』9

世論調査では、その事件の背後に〈陰謀〉の実在を信じる人々の数がそうでない人々のそれをつねに上回ってしまう、1963年11月22日にテキサス州ダラスで発生した暗殺事件の「被害者」について書かれたこの文章には、明確な虚偽が含まれている。

第35代アメリカ合衆国大統領ジョン・F・ケネディ(引用文中の「ジャック」は愛称)は、その46年の短い生涯のあいだ、厳密な意味で「日本」に「滞在」したことなど一度もない。

1951年9月、ジョンは世界情勢を正確に把握するために、7週間のアジア視察旅行に出かけた。弟ロバートと妹パットが 一緒だった。イスラエル、イラン、パキスタン、インド、シンガポール、タイなどのインドシナ半島、韓国、日本が目的地だった。〔中略〕

この旅行のハイライトは日本の予定だった。東京をはじめ全国各都市をアメリカが執拗に空爆し、広島と長崎に原子爆弾を落とすことで徹底的に破壊しつくした国が、急速に復興しつつあった。この国を実際に目にするのは大きな楽しみだった。 ところが、その日本を目前にして、また例の原因不明の高熱が彼を襲った。弟妹が一緒だったことが幸いだったが、ジョンはアメリカの統治下にあった沖縄の病院に急送された。

土田宏『ケネディ 「神話」と実像』10

「〈若さ=健康・身体的強さ〉を尊ぶアメリカにあって」「生前も死後もほとんど明らかにされなかった」ジョン・F・ケネディの〈病歴・身体的弱さ〉を、「初公開の資料を基に」11暴きだしたはずの歴史学者は、いったいなぜ虚偽の記述をせざるをえないのか。

そもそも、アメリカ合衆国において「国民的な『英雄』」12であるはずのケネディ大統領は、いったいなぜ「予定」していたはずの日本を訪れることができないのか。

なによりも気になるのは、「それまで陰謀論やフィクションで語られてきた国際的監視網(PRISM)の実在を告発」13することに成功したはずの、いってみれば「陰謀論者」たちにとっての「英雄」14であるはずのスノーデンは、いったいなぜ広島と長崎に「行けなかった」のか……。

問われるべき「問い」は、これ以上ないほど単純なものである。

陰謀論者たちは、いったいなにを隠しているのか。

1−2. 〈建軍の思想〉……だが……

● 平成13(2001)年10月29日、テロ対策特別法が成立

テロに対処する米軍などの軍事行動を支援するため、自衛隊を海外へ派遣することが可能になった。「本来の任務は自国の防衛だ」として、海外派遣に戸惑い気味の隊員もいれば、「訓練ではなく実際に役に立つことに誇りを感じる」という隊員もいて、反応は様々だった。

● 11月9日、インド洋に向けて海上自衛隊の艦艇が出港

この時、佐世保で出航準備を整えていたイージス艦「こんごう」の派遣が見送られた。「優れた能力ゆえに、米軍などの軍事行動と一体化する恐れがある」という議論が、その背景にあった。

NHK報道局「自衛隊」取材班『海上自衛隊はこうして生まれた』15

2002年4月26日、「この日、海上自衛隊が創設50周年を迎えるにあたり、大がかりな記念式典を開こうとしていた」。

この式典は「神奈川県横須賀市の海上自衛隊第二術科学校で開かれた」。「式典にふさわしい場としてこの地が選ばれたのは、ここに海上自衛隊初の実働部隊の司令部が置かれたからだ」16。

式典では、正面の壁いっぱいに飾られた巨大な「日の丸」と「自衛艦旗」を背にして、石川亨海幕長(当時)が壇上に登った。その場に居合わせた〔NHK取材班の──引用者注〕藤木も右田も小貫も笠間も、現役最高幹部が創設50周年のこの日をどのように総括するのか、かたずをのんで見守っていた。石川海幕長の式辞は、終戦直後のある「伝説」から始まった。

「昭和20(1945)年11月30日、帝国海軍は77年の歴史を閉じました。幕引きを務めましたのは最後の海軍大臣である米内光政大将であります。帝国海軍が終焉を迎える日、海軍省の中庭において、米内海軍大臣はじめ海軍省職員が見守る中、海軍軍楽隊による演奏会が行われました。その時、最後を飾った曲は、栄光の海軍を象徴する『行進曲軍艦』でありました。聴く者も、演奏する者も涙を禁じえず、万感胸に迫るものがあったと伝えられております。この演奏会に参加した人々の胸に去来したものは、海軍への惜別の念と、いつの日か新たな海軍を再建したいという熱い思いでありました」

〔中略〕

石川海幕長の式辞がいきなり海軍解体の話から始まったことに取材班は戸惑いを感じた。各国の駐在武官が列席し、NHKだけでなく民放各社のテレビカメラも回る公の場で、現役最高幹部が「海軍を再建したいという熱い思い」を明言したからだ。

もちろん内輪では、「伝統墨守、唯我独尊」の海上自衛隊といわれるだけあって、「海上自衛隊は帝国海軍の伝統を受け継いでいる」という話をたびたび耳にした。ただし、現役幹部の口から公式の場でこうした発言が出ようとは予想だにしていなかった……、というより、いわゆる55年体制〔「日本において、与党第1党は自由民主党が占め政権を維持し、野党第1党日本社会党とその他非自社政党の合計で3分の1を占め、憲法改正と再軍備を阻止していた(非武装中立を是とする)体制。」17──引用者注〕の時代なら、海幕長の進退問題に発展しかねない発言だった。

〔中略〕

帝国海軍は、海上自衛隊を通じて戦後50年あまりの現代によみがえろうとしているのではないか。石川海幕長の話を聞きながら、取材班のメンバーは、今回の取材が単に歴史物語の再現にはとどまらないであろうと感じ始めていた。式辞の終盤、この思いが確信に変わる発言が飛び出した。

「われわれは、今後とも海軍のよき伝統を日本の財産として、堂々と継承してまいります。そして、そのうえに『真心を尽くす』ということを精神基盤とした海上自衛隊のよき伝統を築き上げていく決意であります」

「堂々と」というところで語気が強まったような気がした。政府はわれわれを「自衛隊」とか「実力部隊」とかいろいろな名前で呼んでいるけれども、本当は「軍隊」なんだ──。

創設50周年を機に石川海幕長は自衛隊が軍隊であることを内外に向けて高らかに宣言したのだと、取材班の誰もがこの時に強く感じていた。18

1−3. 批評の瞬間:グラウンド・ゼロ(連合国に就ての虚偽又は破壊的批評を掲載してはならない。「日本出版法(Press Code for Japan, SCAPIN-33)」第3条19)

「初めて に出会った瞬間については、今でも鮮明に記憶している」22

いまから5年ほど前、30歳の誕生日に、映画監督のスティーブン・スピルバーグについて、なにか文章を書こうと思った。

しかし、思うのはいいが、いざノートPCのWordを起動して白紙状態の画面に向きあってみると、なにを書いたらいいのかさっぱりわからない。

そこで、とりあえず、スピルバーグの監督作品をすべて観直してみることにした。

いまから半世紀以上前、スピルバーグが学生時代に制作したものから、つい先日劇場公開されたばかりの最新作まで、ひととおり観終わった。

しかし、相変わらず、なにを書けばいいのかさっぱりわからない。

すこし視野を広げすぎたかな……と思い、今度は、一作ずつじっくりと見ていくことにした。

スピルバーグの劇場長編デビュー作は『激突!』(1971)である。

国道を走る40トン・タンクローリーを一台の乗用車が注意深く追い越す、だがこのなにげない追い越しから乗用車のドライバー(デニス・ウィーバー)にとって “死のゲーム” が始まる。まるでモンスターのようなこのタンクローリーは猛烈なスピードで抜き返し、やがてむきだしの殺意へと変わる。こうした迫力と恐怖がふんだんに盛り込まれた他に類を見ないスリルとサスペンスの作品。

日本公開時の劇場用パンフレットより

何度か繰りかえし観ているうちに、ふと、あるTVアニメ作品のことが脳裏をよぎった。

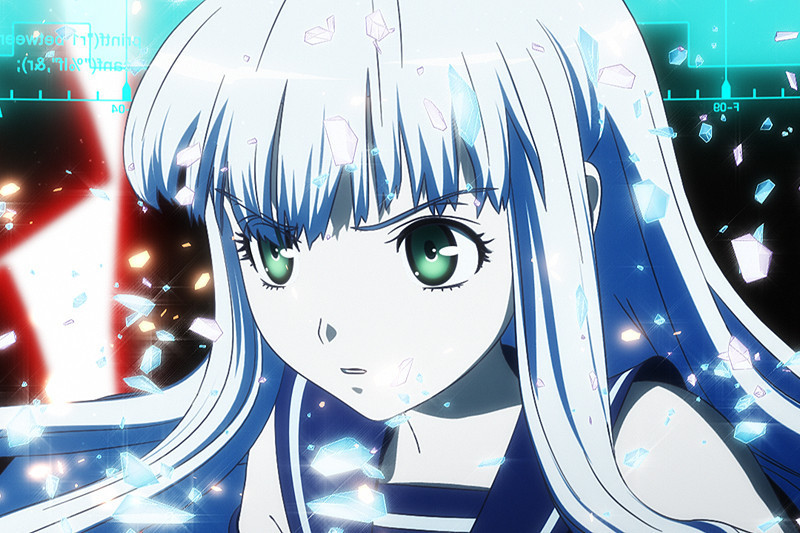

2013年に放映された『蒼き鋼のアルペジオ −アルス・ノヴァ−』(以下『蒼き鋼』)である。

西暦2039年、温暖化の影響により地上での版図を大きく失った人類の前に、突如として世界各地へ霧と共に、第二次世界大戦時の軍艦を模した正体不明の大艦隊が出現。現代の科学力をはるかに超える超兵器と、独自の意思を持ち乗員なくして動く “霧” の艦隊と名づけられたその勢力により、人類はほぼ海上から駆逐された。

〔中略〕

“霧” の艦隊の出現から17年後の西暦2056年、元士官候補生の千早群像とその仲間達は潜水艦イ401に乗り込み、人類にも “霧” の艦隊にも与せず独自の航路を採っていた。彼らの存在は双方の勢力から危険視される。

潜水艦イ401のメンタルモデル(アバター)、イオナ

©Ark Performance/少年画報社・アルペジオパートナーズ

40年以上の「時間」と広大な太平洋という「空間」によって隔てられた、一見したところなんの関係もなさそうな、このふたつの映像作品、アメリカ合衆国の映画と日本のTVアニメのあいだに、なにかつながりがあるような気がした。

しかし、その「なにか」がわからない。

それぞれの原作小説・漫画・ノベライズ、作品を論じた文章(批評、評論等)をどれだけ読んでみたところで、さっぱりわからない。

どれだけ調べても考えても、わからないものはわからないので、まあ……大した意味はない、気のせいだったのだろう……と思い、『蒼き鋼』のことは、とりあえず忘れることにした。

その後、映画『激突!』に関係がありそうな、おもに1950年代から60年代のアメリカ合衆国の歴史、社会、文化について書かれた書物を手当たり次第に読み漁る日々を送っていた。

3、4カ月ほどが経った頃だろうか。

「物語の中で『メンタルモデル』と定義される、艦船の意識体(アバター)としてのキャラクター」や「背景の構造物も全編3DCGで作られ」、日本のアニメ史においてはじめて「手描きのアニメに遜色のない細やかな表現ができていた」24某アニメ作品のことなどすっかり忘れた頃に、一冊の本に出逢い、驚くことになる。

土田宏著『ケネディ 「神話」と実像』である。

そもそも、なぜこの本を手に取ったかというと、小説家リチャード・マシスンの短編小説を原作とする『激突!』という作品の成立に、1963年11月22日、テキサス州ダラスで発生した大統領暗殺事件が深く関わっているからだ。

M:ケネディー大統領が暗殺された日のことだった。私は友人とゴルフに出かけていて、ニュースを聞いた途端、ゴルフクラブ を車に積み、家路を急いだ。その時、追い抜いた後方のトラックがぴったりとくっついて、あおってきた。運転していた友人はジェリー・ソールと言って、有名なSF作家だった。ついに砂埃を巻きあげながら、ジェリーが車を道路脇に停めた瞬間、その狂ったトラック運転手が轟音をたてながら追い越して行ったんだ。私たちは憤慨し、悪態をついて、冷や汗を流した。その時、私の作家としてのスイッチが入り、ジェリーの封筒を一枚もらって、「激突!」のアイデアを書きつけた。

スタンリー・ウィーオッターによるインタビュー(棚藤ナタリー訳)

「ダーク・ドリーマー、リチャード・マシスン」25

「実際にそれを短編にしたのは、十年近く後のことだ。プレイボーイ誌に掲載され」((同前。)) 、「たまたまそれを読んだ、当時スピルバーグのアシスタントだったノナ・タイソンが話を持ってきた。『あなたが監督するべきです』と彼女に言われたという」26。

さて、問題は土田の本である。

そこには、いったい、なにが書かれてあったか。

ジョンの暗殺犯は完全に隠れることを選んだ。絶対に捕まらないと。そのためには捜査を誤った方向に導く必要がある。それには二つの重要な要素があった。

〔中略〕

この二つの要件を満たせる、つまり大統領の遺体を途中で盗み出すことができ、オズワルドを選び出せる人物こそがジョンの暗殺を企てた「真犯人」だ。

私はこの真犯人を探り出したと思った。『秘密工作 ケネディ暗殺』(2003年)で発表した。しかし、さまざまな思惑からこの人物を海軍の参謀本部で作戦部長を務めた「AB」としてイニシャルでしか語ることができなかった。

ここであえて言うと、このABなる人物は ・ 提督である。27

はじめて聞く名前だったので、すぐに手元のiPhoneで、この人物について検索した。

すると、当該人物の情報よりも先に、この軍人の名前からとられた「艦級名」をもつ戦艦・軍艦の情報が表示された。

そのなかに、「 ・ 級駆逐艦こんごう」の名を発見したときの驚きは、おそらく生涯忘れることはない。

TVアニメ『蒼き鋼のアルペジオ −アルス・ノヴァ−』のなかで、主人公である少年少女たちの乗る潜水艦イ401を執拗に追いまわし、つけ狙い、殲滅を目論む「霧」 の艦隊のリーダーの名前がそこに記されていたのである。

“霧の艦隊” 東洋方面第1巡航艦隊旗艦金剛のメンタルモデル(アバター)、コンゴウ

©Ark Performance/少年画報社・アルペジオパートナーズ

それ以来、たったひとつの「問い」に取り憑かれた。

その問いとは、「これはいったい何なのか」28という問いだ。

Chapter 2:一部削除(DELETE/DELETION)(「 しました。面白かったです。 と思います。とはいえまだ がありますし、修正可能な と思います。」雑誌『 』編集委員 氏より筆者宛のEメール、2022年8月18日、伏字編集者)

勤労感謝の日の23日朝、東京都内はミルク色の濃霧に包まれた。前夜日本海北部を通過した低気圧の影響で南から流れ込んだ暖かい空気が急に冷やされて霧になり、風が弱かったので、朝まで東京の空にたれこめた──と気象庁では説明している。

「都心の視界ゼロ 濃霧の勤労感謝の日」『朝日新聞』1963年11月23日夕刊

2−1. 霧、襲来(「行先なんて知ったことか。とにかく、逃げろや逃げろ、どこまでも、だ。」29)

2−1−1. 魔術的逃走(=不合理な観念連合)

男は最初、あれは高波だと思った。が、やがて空と海がその向こうに透けて見えることに気づいた。船にぐんぐんせまってくるのは海霧だった。

リチャード・マシスン『縮みゆく男』33

幽霊のように流れてくる白い、湿っぽい冷たい霧は、 海で死んだ人々の霊が、生きている同胞たちに死の爪で触りに来たように思われて、多くの人が霧の流れに戦戦兢兢(せんせんきょうきょう)とした。

〔中略〕

8月2日 真夜中。2、3分とろとろと眠ったと思うと、本船の左舷らしきところで叫び声が聞こえたので目がさめた。濃霧で何も見えない。

ブラム・ストーカー 『吸血鬼ドラキュラ』34

初出は月刊誌『文芸春秋』で、1960年1月号から12月号にかけて連載された。アメリカ軍占領下で発生した重大事件について、清張の視点で真相に迫った連作ノンフィクションである。「黒い霧」という言葉が流行語になるほどの社会現象を起こし、清張にとっても代表作の1つとなった。

The cloaking river mist.

D・W・グリフィス監督『散りゆく花』(1919)より

それは氷のように冷たい水のなかをゆっくりと、威風堂々と泳いでいた。霧はその姿にまといつき、ときどき怪物の姿は見えなくなった。

〔中略〕

「どうしましょう」

「どうする?仕事があるから逃げ出すわけにもいかないさ。それに、どんな船で逃げ出すよりも、ここにいたほうが安全だ。 あいつは大きさも速さも駆逐艦なみだからね」

レイ・ブラッドベリ「霧笛」36

(4)Errol Morris, The Fog of War (2003). 「戦時の霧」、つまり戦争におけるグレー部分を指しています。

宮本ゆき『なぜ原爆が悪ではないのか』37

霧が深いから、気をつけろよ

溝口健二監督『雨月物語』(1953)より

……まさしく、それらすべての錯覚が諸命題のように論理的に連鎖していると考えるべきではないのであって、むしろ錯覚たちは共振しあるいは反響し、あの平面を取り巻く濃霧を形成しているのである。

ドゥルーズ゠ガタリ『哲学とは何か』38

外は霧が立ちこめていた。海の霧が、吐き出された煙のように、通りにもくもくと渦を巻いている。〔…〕霧がまるで煙のようだ。

リチャード・マシスン「ノアの子孫」39

天の床から人々に火が降りそそぎ、火、血、水、稲妻、暗闇、天の夜、戦争による衰滅、殺戮を蔽う霧が、すべての王と高官とをもろともに滅ぼす。

「シビュラの託宣」 5:377-940

しかし、その大部分については依然霧の中である。

木田元『偶然性と運命』41

事象のすべてを演算する霧が、運や偶然をアテにして攻撃するとは思えない。

千早群像『蒼き鋼のアルペジオ』42

……そのとき、エヴァは──彼女は力ある者であったので──彼らの思惑をあざ笑った。彼女は彼らの目に霧をかけ、密かに自分の模造をアダムの傍らに横たえた。

『この世の起源について』NHC.Ⅱ.116-11743

2−1−2. 失明

土田の本を読み、ケネディ暗殺事件の首謀者、容疑者としての ・ という人物の存在をはじめて知ったときの衝撃、「驚きは、ちょっと筆舌に尽くしがたい」46。「そのときに受けた衝撃がどのようなものであったかということについては、それからかなりの時間がたった今でも、うまく言葉にするのは難しい」47。

すくなくとも、かつてある高名な批評家が、ランボーだかボードレールだかをはじめて読んだときの衝撃を、道を歩いていたら前から歩いてきた見知らぬ男が突然ぼくをぶちのめした、などと呑気にも記したことがあったが、はっきり言って、それどころの騒ぎではなかった。私がそのときに受けた衝撃は、たとえて言うならば、畑に野菜を取りに行こうと思ったら、「きゅうにひかったのでびっくりしていえにいこうとすると、きゅうに目の中にはり(針)がたくさんはいって、どこがどこだかわからない」(佐藤明之の手記『原爆の子 上』48)。具体的には、当時、調べものをする際によく利用していた自宅近所のファミレスの客席に座ったまま、1時間かそこら、ボーッとしてしまった。「もちろんわたしは普段から精神を研ぎ澄ましているような人間ではありませんが、その『ボーッ』は、『ボーッ』の中の『ボーッ』、『世界ボーッっとする選手権』というものがあれば日本代表の座も間違いなしと思われるほどに筋金入りのボーッであったのです」49(「だから、何度も言うようですけど、まずボーッとしているのがいちばん大切なことなんですよ(笑)」50)。

さて、あたりまえのはなしだが、いつまでもボーッとしてはいられない。

あらためて問おう。

これはいったい何なのか。

真っ先に思いだしたのは、20世紀を代表する批評家ヴァルター・ベンヤミンの歴史認識論、「静止状態の弁証法」という言葉である。

ベンヤミンは、自分の仕事は歴史著述における「コペルニクス的転回/革命」だと述べている。その目的は、「現在(いま)」を無媒介なものとする神話を破壊することにあり、しかも文化の連続体に現在をクライマックスとして挿入することによってではなく、歴史の「連続体」の爆破を可能にする歴史の根源の状況配置(コンスタレーション)を発見することによってそれを成就しようとしている。

スーザン・バック゠モース『ベンヤミンとパサージュ論』51

もともとはある特定の時代に固有なものであった事件や人物が、前後の歴史的連続性、因果関係、意図性、有用性の網目から「解放」されて、言わば「モナド」化して突然浮かび上がり、別の特定の瞬間、つまりベンヤミンの「現在時」に初めて読解可能なものとなる。どの時代も過ぎ去った過去に対してそのような「現在時」になる可能性を秘めている。

大貫隆『イエスという経験』52

抑圧と殺戮の歴史の連続性を打破するのは、危機の瞬間の認識であるとベンヤミンは考える。危機の瞬間に、壊滅していった過去が我々の眼前に一瞬光るその光を捉えるのが「革命」である。「歴史的唯物論にとって重要なことは、危機の瞬間に思いがけず歴史の主体のまえにあらわれてくる過去のイメージを捉えることだ」(第6テーゼ)──「静止状態にある弁証法」。

三島憲一『ベンヤミン』53

スピルバーグについて〈批評〉を書こうとしている。書きたいと強く願っている。それにもかかわらず、どうしても書くことができない。そもそも、なにを書いたらいいのかさえわからない。そんな、文字通り「危機」的な状況にある「私」の眼前に、一見したところなんの関係もなさそうな、ふたつの映像作品とひとつの事件/人物(①『激突!』、②『蒼き鋼』、③ケネディ暗殺事件の首謀者、容疑者としての ・ )が、「静止状態の弁証法」として、さながらオリオン座の三つ星のごとく、突如として浮かび上がったのではないか……(「クリティカルとかクリティックという言葉は批評と訳しているけれども、本来は危険という言葉です」54)。

* * *

もちろん、それまでケネディ暗殺事件のことなどとくに気にかけたこともなかった「私」が、この出来事をきっかけとして、一挙に、1963年11月22日、テキサス州ダラスで発生した大統領暗殺事件の背後に〈陰謀〉の実在を確信する「陰謀論者」に生まれ変わってしまったわけではない。

(ほんとうのところ、ひょっとしたらごく単純に〈陰謀〉はあったのかも……と考え、怪しげなものからそれなりに権威ある人物によって書かれたものまで、何冊かケネディ(暗殺)関連の書物を読んでしまった事実はここに告白しておきたい。しかし、その結果わかったことといえば、案の定、「 ・ が事件の首謀者であると主張する、土田の仮説・推理が正しいのかどうか、自分には判断不可能である」ということだけであった。)

つまり、ケネディ暗殺事件の背後に〈陰謀〉が実在する(そして真犯人は ・ である)のかどうか、私には一切わからない。

しかし、それでもなお、次のことだけは確実であるように思われた。

事件の背後に〈陰謀〉が存在するかどうかにかかわらず、「ケネディ暗殺事件」はアメリカ合衆国のみならず現代日本の文化や思想に(も)多大なる影響を及ぼしている。

すぐさま疑問が浮かんだ。

冷静に考えてみれば、第二次世界大戦以後の「日本」は「アメリカ合衆国」の圧倒的な影響下に成立、存在している以上、事件の起きた本国において、「真珠湾攻撃」「9.11同時多発テロ事件」に匹敵するほどの出来事として記憶されている大事件の影響が、現代日本(の文化や思想)に及んでいないはずはない。

しかし、私自身、批評家や評論家と呼ばれている人々が「現代日本」の文化や社会を論じている文章、書物をそれなりに読んできたつもりだが、1963年11月22日テキサス州ダラスで発生した大統領暗殺事件が、現在(いま)の日本社会を生きる私たちにとって、決して他人事ではない、その影響は事件から60年が経過したいまなお私たちの思想や文化を強く規定しつづけている、決定的に重要な出来事であった、などという主張はそれまで見たことも聞いたこともなかった。

言い換えると、「ケネディ暗殺事件」に衝撃を受け、その問題を探求し続けた批評家や思想家は「日本」に存在していないように思われた。

気のせいであった。

何度も読み返しているはずの、戦後日本批評の古典として名高い書物の最後のページに、暗殺される当日にケネディが読みあげることになるはずだった演説原稿から引用がなされているではないか。

《Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain.》(主、街を守り給はずば、夜警はむなしく夜を明かす。)

江藤淳『成熟と喪失』55

そもそも事件発生当時、ロックフェラー財団フェローシップによる留学生としてアメリカ合衆国に滞在していた批評家の江藤淳であれば、現地で直接体験した暗殺事件の衝撃、影響が、彼が帰国後にそれほど時間を置かずに書きあげた「日本文学原論であり、現代文学論でもあった」56著作のなかに反響していたとしても、なにも不思議はない。

こう考えることにした。

すくなくとも、「戦後日本」を代表する批評家江藤淳の著述活動において、現代世界に蔓延する無数の陰謀論のなかでも最凶最悪の源泉のひとつである、「ケネディ暗殺事件」の影響は決定的なものではなかったか。

そして、その影響は、江藤のみならず、彼の仕事を引き継いだ現代日本の批評家たちの著述活動のありとあらゆるところに及んでいるのではないか。(いうまでもなく、ありとあらゆるところに事件の影響が及んでいる場合、一見したところ、その影響はまったく存在しないかのように見えてしまう。)

時まさに、ジョン・F・ケネディ以来、ふたり目のアイルランド系カトリックの大統領であるジョー・バイデンの大統領就任を阻止(象徴的な意味で「抹殺」)するべく、ドナルド・トランプ元大統領の支持者らがアメリカ合衆国議会議事堂を襲撃している真っ最中である。

事件発生以前から、〈陰謀論〉の信奉者である(そしてなぜか皆、SNSアカウントのアイコンが日本アニメの美少女キャラクターである)トランプの支持者たちに、日本の「匿名掲示板文化」「オタク文化」等が与えたすくなからぬ(悪)影響について見聞きしていた。そのため、「ケネディ暗殺事件」の歴史的反復だとしか私には思えなかった「アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件」の意味を考えるうえでも、まさに「陰謀論的」としかいえない「占領政策研究」「戦後日本論」を後年公表することになる江藤淳から、現代日本のインターネット文化やポップカルチャーに多大なる影響を与えた東浩紀のポストモダン社会論、オタク文化論にいたるまで、「ケネディ暗殺事件」を軸に現代日本の批評史、思想史を読み直す必要があるのではないか、などと考えていた。そして、その調査の結果を、暗殺事件から60周年の当日である、2023年11月22日にインターネット上に公開しようと準備していた。

この方向で議論を進める限り、「ケネディ暗殺事件の真相」(事件の背後に〈陰謀〉は存在するのか否かという問い)は不問にできる。「フレドリック・ジェイムソンもいうとおり、問題なのは暗殺自体の陰謀ではなく、JFK以後、暗殺と〔日本の言語空間という——引用者注〕メディアの間に取り交わされるようになった共謀関係なのである(「陰謀としての全体性」57)」。

ようするに、ケネディ暗殺事件の首謀者、容疑者である ・ について、私はなにも「書く」必要はないし、「考える」必要もない。

* * *

さて、先に、土田宏の本をはじめて読んだときの驚きを原爆投下の衝撃になぞらえたが、いま、「ケネディ暗殺事件の真相」は不問に付したまま、現代日本批評史の読み直しだかなんだかをおこなうべく、多くの批評家、物書きたちが常日頃そうしているように、馬鹿面を晒しながら呑気に大量の書物を読みふけっている筆者を目がけて、2発目の原子爆弾が降ってくる。(「頭上のはるか上空に『ブウーー』と爆音らしき音を聞いた。」58)

いうまでもなく、2022年7月8日奈良県奈良市で発生した、山上徹也による安倍晋三元首相銃撃事件の「衝撃」である。

(「その瞬間、ピカリ! 白色の閃光が輝いた。つぎの瞬間にガアン!〔…〕私は自分が伏せたのか、倒れたのかよく分からなかった。」秋月辰一郎『長崎原爆記』60)

Chapter 3:公表禁止(SUPPRESS/SUPPRESSION)〔「作品を編集部で し、 しました。非常に で も楽しめました。 も高いと感じます。ただ、メディアとして を していくべきか、という点にかんしては と判断しました。 のですが、今回は掲載を見送らせていただきたいです。」 編集部より筆者宛のEメール、2022年11月26日、伏字編集者〕

父のほかに子を知る者はなく、子と、子が示そうと思う者のほかには、父を知る者はいません。

マタイによる福音書、11章27節、新共同訳

3−1. 陰謀論者の夢 ① 証人としてのスメルジャコフ

長々と書き記すことはしない。

必要最低限の事柄のみ簡潔に記す。

多くの人々と同じく、筆者も、山上徹也による安倍晋三元首相銃撃事件に驚いた。しかし、その「驚き」は、多くの人々と異なり、きわめて具体的かつ個人的な三つの事情による。

- 私自身が、(統一教会ではないが)キリスト教系の新宗教団体で教育を受けた、所謂「宗教2世」であり、山上徹也の置かれた境遇が決して他人事ではなかったこと

- 山上徹也が、かつて海上自衛隊員であったこと

- 山上徹也が、批評家杉田俊介の書いた論考を読んでいたこと

上記の内、三つ目の事情、経緯に関しては別のところに書いた63。

本稿において探求されるのは、二つ目の「隠された歴史的系譜」である。

結論から述べよう。

私には、かつて海上自衛隊員であった山上徹也、いかなる理由でかは知らないが、海上自衛隊員であることを辞めてしまった山上徹也、つまり、海上自衛隊の「落ちこぼれ」である山上徹也、さらに言い換えるならば、海上自衛隊という集団、組織にとって、一種の「私生児」的な存在である山上徹也が、まさに「私生児」であるがゆえに、「海上自衛隊の生みの親」64、海上自衛隊の「父」であると同時に「ケネディ暗殺事件の首謀者」でもある ・ の「欲望をいちばん強く受け継いでしまった」65としか思えない。

私がこの文章を読んでいるひとたちに問いたいのは、次のことである。

山上徹也は、無意識のうちに、ケネディ暗殺事件の首謀者である ・ の凶行を反復しているのではないか。

言い換えると、山上徹也による安倍晋三の殺害によって、いわば「事後的」に、「陰謀論者」である土田宏の主張する〈陰謀〉の「実在」が証明されてしまったのではないか。

3−2. ……

「わけがわからなかった」68。いまでもわけがわからない。「何が何だかわからなかった」69。いまでも何が何だかわからない。

「偶然といえば偶然かもしれない」70。しかし、スピノザがどこかで書いていたことだが、「ある物が偶然と呼ばれるのは、我々の認識に欠陥があるからにすぎない」71のかもしれない。

1865年4月14日、ワシントンDCはフォード劇場で「リンカーンの巨体へ向けて放たれたそのまったく同じ弾丸は、じつはガーフィールドやマッキンレーの肉体をくぐり抜け、誰よりもジョン・F・ケネディの身体をまっすぐ貫通した」72……どころの騒ぎではない、と思った。

ジョン・F・ケネディの身体をまっすぐ貫通したそのまったく同じ弾丸は、誰よりも安倍晋三の身体をまっすぐ貫通したのではないか?

(海上自衛隊の「父」といってもよい存在である ・ 。そして、一部の人々からケネディ暗殺事件の首謀者ではないかと疑われている ・ という人物について、山上徹也がどれほどの知識をもっていたのかはわからない。しかし、長崎の佐世保(と広島の呉)の自衛隊基地に一時期配属されていた彼は、佐世保基地を母港とする「 ・ 級駆逐艦こんごう」のことは、おそらく、見て、知っている。)

では、一体、このことを「誰に訴えればいいだろう? 誰に話をすればいいだろう?」と思った。自分が考えていることを「告げたら、お父さんは警察を呼んだだろう。あるいはぼくをキチガイ呼ばわりして、精神病院に入れただろう」74。「私は足の震えを止める事ができなかった」75。怖かった。苦しかった。

わらにもすがる思いで、いままで自分が多くを学んできた、尊敬する批評家や学者やジャーナリストたちが今回の事件についてなんといっているか調べてみた。

しかし、誰一人として、「ケネディ暗殺事件」との歴史的連続性、つながりは指摘していなかった……。

* * *

やっぱり、自分が考えていたことは根拠のない独りよがりな妄想だったのかもしれない……などと反省することはもちろんなく、普通に、ふざけるな、である。馬鹿にしてんのか、である。

土田宏が全生涯をささげたケネディ暗殺研究と、それを(勝手に)引き継ぐつもりで自分がここ数年間考えてきたことが、完全に侮辱、否定された気がした。

元首相銃撃事件(というか山上徹也)について書かれたもののほとんどが、当の事件(というか山上)と「ほとんど何の関係もない」76「馬鹿馬鹿しい、話にならない」77と思った。彼らは「知りもしないことを語り、それにもかかわらず高慢になり」、そのうえ、山上徹也の「言葉で商売」78をしている、とさえ思った。

それと同時に、かつて、ケネディ暗殺事件が発生した直後に批評家の江藤淳がアメリカの大学の同僚に対してそうしたように、私は、現代日本の論客、知識人たちに対して、彼らは「なぜ事実を直視しないのだろう、といぶかった」79。

3−3. Antinomie:「超」陰謀論の誕生

すくなくとも私には、「幻影と格闘するようなことをしないためにも、この時代全体の人々を侮辱しないためにも、みんなが是認し従っている立場にはそれなりの理由を想定する必要」82がある。

言い換えれば、「陰謀論者」である土田の〈陰謀論〉を私が「批評家」として引き継ぐことで、60年ほどまえに江藤が発した問いに答えをだす必要がある。

彼らは「なぜ事実を直視しないのだろう」か。

この問いは、かたちを変えるならば、そもそも、なぜ「ケネディ暗殺事件の真相」は60年間も「謎」につつまれたままなのか、という問いである。

なぜ「ケネディ暗殺事件の真相」は60年間も「謎」につつまれたままなのか。

それは、「調査資料が完全に公開されていないからだ。だれかが真相を隠そうとし、公開を妨害しているのだ」83と、(土田を含む)陰謀論者たちであれば答えるところだが、あいにく筆者は「陰謀論者」ではない。

「批評家」である。

なぜ「ケネディ暗殺事件の真相」は60年間も「謎」につつまれたままなのか。

それは、そもそも私たちは、ケネディ暗殺事件の首謀者である ・ という人物/存在について、なにかを「書く」ための「文体」を持ち合わせていない、そもそも私たちは、ケネディ暗殺事件の首謀者である ・ という人物/存在について、なにかを「思考」することさえできないからである。

では、なぜ「書く」ことも「思考」することもできないのか。

あくまで議論をわかりやすくするための便宜的な区別だが、「歴史」的な事情と、西洋哲学の伝統でいうところの「認識論・存在論」的な事情に分けて説明したい。

① 歴史的にいえば、「ケネディ暗殺事件の真相」は、第二次世界大戦以後の「日本」と「アメリカ合衆国」の関係における最大の「躓きの石」である、「原爆投下をめぐるタブー」によって、60年間、日米双方の国民を中心とする全人類にとって不可視のものとされてきたのである。

より詳しくいうと、事件の首謀者である ・ は、「日本とアメリカの人々の間に」いまなお存在する「原爆をめぐる認識や言説の深い断絶」84、この「断絶」のなかに隠れている。

そして、戦後日米関係の端緒にして最大のタブーでもある1945年8月6日の広島(と8月9日の長崎)への「原子爆弾の投下によってもたらされた影響、それはミシェル・フーコー言うところのエピステーメーの重大な変化、すなわち知の組織、生産、流通の根本的変容」85を、みずからが暮らす社会、生きる時代が否応なく被っているにもかかわらず、それが、いつ、いかなるかたちで起こり、いまなお進行しているのか、いまひとつ理解していない、日米両国民以外の全人類にとってさえも「ケネディ暗殺事件の真相」は不可視のものとされてきたのである。

さらに最悪なことに、暗殺事件の首謀者である が前世紀末に、生前、彼の犯した罪がとくに暴きだされることもなく、その94年の生涯を終えてしまったことにより、21世紀を生きる私たちからすると、20世紀パクスアメリカーナの時代において、人類史上はじめて出現した「世界で最も強大な権力を手にした人物」そのひとであるアメリカ合衆国大統領を惨殺して、なおかつ、法の裁きを免れることに成功した人物、という「語義矛盾」した存在(「世界で最も強大な権力を持つ人間」よりも「強大な権力を持つ人間」)として のことを思考せざるをえなくなり、哲学者カントが言うところのアンチノミー(二律背反)に陥ってしまうのである(② 認識論・存在論的問題)。

* * *

さて、あらためて問おう。

なぜ、「ケネディ暗殺事件の真相」は60年間も「謎」につつまれたままなのか。そもそも、事件の真相を隠しているのは、ほんとうのところ、いったい「誰」なのか。

それは、事件の調査に必要な資料等を隠しているアメリカ合衆国政府……だけではなかったのである。(というのも、あたりまえのはなしだが、アメリカ合衆国政府が「統治される者の合意に基づいて正当な権力」86を得ている以上、事件の調査に必要な資料等を政府が隠すことそれ自体を、統治される者たちがいかなる理由からか黙認していないかぎり、アメリカ合衆国政府は、そもそも事件の真相を決して隠蔽することなどはできないのだから。)

では、「ケネディ暗殺事件の真相」を隠しているのは、ほんとうのところ、いったい「誰」で、それはなんのためなのか。

それは、アメリカ合衆国による日本への原爆投下からもうじき80年が経とうというのに、そして、その出来事の当事者であるにもかかわらず、「アメリカにおける原爆の傷」をいまだ「痛みとしてすら認められない」87すべてのアメリカ合衆国民、そして、おそらくはそれに便乗するかたちで、広島の記憶を「戦前の日本帝国、その植民地経略とそれによってもたらされた悲劇をかぎりなくぼやかしてしまうことによって成立」88させてきた、すべての日本国民である。

つまり、「ケネディ暗殺事件の真相」が60年間も「謎」につつまれたままであるのは、それを「追求すればそれは自分(たち)の責任問題につながってしまう」89ことになりかねない、原爆を落とした国と落とされた国、第二次世界大戦における「戦勝国民と戦敗国民、占領者と非占領者、米国人と日本人」、この「表の世界での対立者」が「影と闇の世界では」、1963年11月22日テキサス州ダラスで発生した大統領暗殺事件の真相を(も)「あくまで秘匿し尽くすという黙契に関するかぎり」「堅く手を握り合わせている」90からだ。

「ケネディ暗殺事件の真相」が60年間も「謎」につつまれたままであるのは、1945年8月6日の広島(と8月9日の長崎)への原爆投下以後のアメリカ合衆国および日本に生きるすべての国民が、みずからの国家のほんとうの「歴史」から眼を背けつづけているからだ。

これを言い換えると、事件の発生時点からすれば未来である21世紀を生きる私たちが、ケネディ暗殺事件の真相を探るために、事件の起こった現在時である1963年11月22日テキサス州ダラスへの遡行を試みる際、この(私たちが生きる)未来から(事件の起こった)現在のあいだに流れている時間は、「単に未来から現在へ逆行するという連続した時間ではなくて、未来と現在の間に『核』というブラックボックスというか、超えられない亀裂が走っている」91、この「ブラックボックス」「亀裂」のなかに、事件の真相、暗殺計画の首謀者である は潜んでいるともいえる。

そして、ケネディ暗殺事件の真相/首謀者が隠されたこの「ブラックボックス」の内部、「根源的な密度ゆえに出来事は不可視なまま」である爆心地(グラウンド・ゼロ)、広島と長崎における「不可視性、あるいはより正確に言えば、ある者が可視的スペクトルに対して持つ関係とそのなかで占める場所を規定する能力は、権力へ、絶対権力の可能性へと接続され、それは破壊や自己破壊、そして究極的には狂気へと導かれるのである」。そこでは「主権という空想が、破壊をめぐる同音異義語を誘発する」92。

具体的には、暗殺事件の首謀者にして、原子力時代の「軍神」、20世紀アメリカ合衆国のフロンティアにおける究極的な「混成主体」、文字通り「超人Übermensch」としかいいようがない ・ が、その、人類史上前代未聞の犯罪計画の全容をとくに明かすこともなく、前世紀末に死亡してしまった以上、21世紀を生きる私たちにとって「ケネディ暗殺事件の真相」は、カントが言うところの「物自体」と化してしまっているため、「そこから先はもう、神学の領域に委ねるしかない」(ジョゼフ・E・ユージンスキ『陰謀論入門』93)のである。

まとめると、第35代アメリカ合衆国大統領ジョン・F・ケネディを殺害した ・ についての「問い」、そこにおいては「主体や意志という概念が通用しない」。「それでも『なぜ』という問いを発するとすれば、ひとは、初めから非常に根源的な問いを立てざるをえない」94のである。

否、より厳密にいえば、ケネディを殺害した についての「問い」、それを立てたところで、「そこにはもう『正解』はない」95のである。

3−4. 今その時(ho nyn kairos)「すべての関係者は、歴史的真実を歪めた罪により糾弾されなければならない」96

彼らにとって革命の唯一の条件といえば、陰謀を十分に組織することしかない。彼らは革命の錬金術師であり、昔の錬金術師たちが抱いていた固定観念に見られる思考の錯乱や偏狭さをそっくりそのまま共有している。彼らは革命的奇跡を引き起こすだろうと思われる発明に熱中している。たとえば焼夷弾、魔術的な作用のある破壊機械、合理的な理由が少ないほど、奇跡的で意外な効果をもたらすとされる暴動などがそれである。

マルクス/エンゲルス「シュニュ『陰謀家』」(パリ、1850年)98

私は「喉から手が出るほど銃が欲しい」と書きましたが

あの時からこれまで、銃の入手に費やして参りました。

山上徹也から米本和広氏への手紙99

これらの要求は からの根回しもあって、ことごとく承認されたという。

阿川尚之『海の友情』100

タイムリミットが迫っている(「やってもいい、いや、やらなきゃならない、私はその夏、ついに決心した」101)。

過去60年間、誰一人として解くことができなかった謎。

「ケネディ暗殺事件の真相」が、いつの日にかしかるべき場所で明らかになることがあるとすれば、それは、「日本近代史と戦後史に切断戦を走らせる歴史的な一撃」102である山上徹也の凶行によって、第二次世界大戦以後、最大の思想的混乱状況に突入した現在(いま)の日本でしかありえない。

1億人以上の人口を擁する世界3位の経済大国、(一応)先進国、文明国、法治国家であるはずの東アジアの某島国において、それだけは決して実現してはならないにもかかわらず、それが実現してしまった「例外状況」のもとにおいてしかありえない。

「ケネディ暗殺事件の真相」が、いつの日にかしかるべき場所で明らかになることがあるとすれば、それは、国民的政治家の殺害を目の当たりにした大多数の国民が、内心、犠牲者ではなく殺人者に肩入れしてしまう、という異常事態の渦中においてしかありえない。

言い換えれば、山上による元首相銃撃事件が大多数の日本国民にとって「過去」のものとなってしまった瞬間、私たちがあと一歩のところまで追いつめたはずの、ケネディ暗殺事件の首謀者である ・ は、ふたたび、追跡者である私たちの手をすり抜ける。(「すべての民族は、なお覆い隠すことに『関心』をもつかもしれないし、あるいはすべてを暴露するかもしれない。」103)

もちろん、 について書かれた私の〈批評〉、テクストが公表されることによって生じるであろう社会的な衝撃や混乱を考えると、躊躇がないわけではない。(「一握りの人の信念が一国家を大混乱に陥れたわけですよね。」104)

このテクストが公表されることにより、すくなくとも、第二次世界大戦以後の「日本」および「アメリカ合衆国」の「歴史」は全面的な「読み直し」が要求されることになるのは必至であるし、日米両国が「世界史」において果たしてきた役割、国際的な影響力を考えれば、それはほとんど、全人類規模での「思考のシステムの全面的な編成がえ」を要求することになるであろう。105

具体的には、現代の先進国における歴史的、社会的状況(ポストモダン)の特徴としてあげられることの多い「『大きな物語』の崩壊とか解体とか」、言い換えると、「『グランドセオリー』の崩壊とか『イデオロギーの終り』といった別の表現を使って、『救済』や『進歩』といった特定の価値観点から、長期の歴史過程を一括する、いわゆる『史観』が成り立たない」(「それは言説としては、リオタールの『ポスト・モダンの条件』を、現実の出来事としては、ベルリンの壁崩壊によって明るみに出た冷戦状況の収束などをきっかけとしていた」106)はずの、私たちが生きる社会の思想的現状、私たちが、いま生きるこの世界の「現実」が、全面的にひっくり返る。

1963年11月22日に発生した、人類の「未来」への「希望」を片時も見失うことのなかった、ニューフロンティア構想の主導者にしてリベラルデモクラシーの擁護者でもあるアメリカ合衆国大統領の「惨殺」と、その「殺害計画」の首謀者の「死」(1996年1月1日)。

このふたつの「死」を絶対的な基準点とする現代史、思想史の再解釈が遂行されることにより、過去60年間、この地球という惑星のうえで営まれてきたほとんどすべての人間の「言語活動」が、「ケネディ暗殺事件」についての無自覚で退屈な「注釈」にすぎなかったという厳然たる事実が、いま、はじめて白日の下に曝される。

いうまでもなく、この前代未聞の世界規模での思想的混乱の渦中において、不幸な出来事も無数に発生するであろう。(「でも、宮台氏をひとつの社会の症候として考えてみると、そこに欠如の欠如を埋めるものが入ってきてしまうわけです。」107)

すくなくとも、時として「探偵」にたとえられることもある、「批評家」と呼ばれてきた人々に降りかかるであろう災厄は、もはや「表象不可能」といっても過言ではなく、想像を絶する。

「過去60年間(1963年11月22日以降)」、人類史上最凶最悪の「犯罪=芸術作品」から目を背け、「あってもなくてもどうでもいいような、眼に見える作品のみを相手に」「せっせと自慰行為に励んできた、主に日本とアメリカ合衆国の批評家たち」108に、いったい、いかなる「天罰」が下るのか。「最早それを考える余裕は私にはありません」(山上徹也)。

繰りかえそう、タイムリミットが迫っている。

3−5. 決闘?

うしろから聞こえた騒音に、バックミラーをのぞいたマンは恐怖のあまり凍りついた。彼の車を追って、トラックが猛然と丘を下ってくる。

〔中略〕

マンは恐怖と怒りがないまぜになって警笛を鳴らした。突如ノブをまわしてウィンドウを下げ、車外に左腕を出し、トラックにさがるように手を振った。

「さがれ!」彼は叫んだ。また警笛を鳴らす。「さがるんだよ、馬鹿野郎!」

トラックは、ほとんどへばりついていた。やつは殺す気だ!

リチャード・マシスン「決闘」109

どうか をとって下さい。

僕を して下さい。

氏より筆者宛のEメール(2022年9月24日、伏字編集者)

正気の沙汰ではない。

はっきり言って、ドン引きである。

ここまで書いた文章をみずから読み返してみて、つくづくそう思う。

なるほど、私自身、そもそも数年前まで「ケネディ暗殺事件」に特別な関心がなかった以上、「事件の背後に〈陰謀〉が存在することなど100%あり得ない」などと断言するつもりはまったくない。(「何かを否定することの証明が難しいのと同じ理由から、陰謀論に反論し、ひそかに行われている影の陰謀が存在しないことを示すのは容易ではない。陰謀論者から見れば、陰謀の証拠が見つからないというのは、陰謀者が自らの痕跡を隠すのに長けていることを示しているに過ぎない。」ジョゼフ・E・ユージンスキ『陰謀論入門』110)

しかし、である。

常識的に考えてみよう。

(私は「おそらく〈陰謀〉はなかった」と考えているが)もし、事件の背後に仮に〈陰謀〉が存在したとしても、インターネット上を検索すれば誰でも分かるように、もはや全容が把握できないほどにおびただしい数が存在するケネディ暗殺に関する陰謀論・仮説のなかから、それまでジョン・F・ケネディにも暗殺事件にもさして興味も関心もなかった、ほかの誰でもないこの私が、偶然、書店で見つけ、なんとなく手に取った本が「当たり」だった、などということが、はたして、現実に起こりうるのか。(ちなみに、日本語版Wikipedia「ジョン・F・ケネディ」の項目に記されている多数の真犯人説のなかに の名はない。)

眉唾ものである。

はっきりいって、私のなかの「批評家」は、私の心のなかに潜む「陰謀論者」の主張・仮説について、懐疑的である。(「批評とは竟(つい)に己れの夢を懐疑的に語る事ではないのか!」111)

「ケネディ暗殺事件」の背後にそもそも〈陰謀〉は存在しないのではないか? 仮に存在したとしても、60年間、誰もその謎を解くことができなかった以上、「陰謀論者」である「私」にも、「ケネディ暗殺事件」の背後に〈陰謀〉が実在することを証明する決定的な証拠を挙げることは不可能ではないか?

以下に記すのは、私のなかの「批評家」と「陰謀論者」が、「ケネディ暗殺事件の真相」をめぐって繰りひろげる、「追いかけっこ、死のゲーム」、否、「決闘」のドキュメントである。

「{伝統の問題Ⅰ}

静止状態にある弁証法

(根本的な難問(アポリア)〔証拠と反証が同時に存在していて、命題の真実性を確立しがたい問題をいう〕:〈さまざまな出来事の連続としての歴史、に対する、かつてあったものの不連続としての伝統。〉」

ベンヤミン「歴史の概念について」(1940年成立)の異稿断片集より112

* * *

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

しかし、なぜ「決闘」なのか。

すこし大袈裟すぎやしないか。

私のなかの「批評家」は相変わらず愚痴をこぼしている。

……まあ、いい。

暇つぶしがてら、遊んであげることにしよう。

さて、どうやら私が相手をする羽目になってしまった「陰謀論者」とやらは、未だ知られざる「ケネディ暗殺事件の真相」(?)だかなんだかを、自分だけが、偶然、発見した、いってみれば『未知との遭遇』(1977)を果たした、と思いこんで興奮しているようだ。

しかし、そもそも「人が『未知』の何かと『偶然に』遭遇したりはしない」113。「未知なるものに見えながら実体は既知なるものにすぎ」114ないことがほとんどである。

高名な映画批評家の『未知との遭遇』評から引用すれば、「UFOが降下して来たから彼らが空を見上げていたのではない。彼らが空を見上げていたがゆえに、UFOが空から姿を見せたのである。この因果関係をとり違えてはならない」115。「つまり、陰謀論への信念は、たとえそれが何か新しいことに関するものであったとしても、人びとがすでに信じていることの反映」116にすぎないのである。

いまいちど、議論の出発点に立ち戻って考えてみるべきだ。

そもそも、私たちが「ケネディ暗殺事件」(というか ・ )に関心をもつことになったきっかけは一体なんだったか。

それは、スティーブン・スピルバーグの劇場長編デビュー作『激突!』についてなにか文章を書こうとしたことではなかったか。

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

そういえば……『激突!』は邦題であって、原題は『Duel』(決闘)である……

決闘裁判の興隆期は中世の12~13世紀におとずれた。そこでは決闘者同士が競って、勇敢さと豪胆さとを発揮した。決闘裁判においては、決闘者双方は、まず黒で覆われた椅子に座り、宗教的な典礼様式にしたがい、魔法の手段や薬を使わないことを最初に誓わされた。その間に裁判官は、風向きや太陽の位置を考えながら、戦う場所を定めた。そして裁判官の「それでは、いい戦いを!」の言葉とともに決闘が始まった。

浜本隆志、菅野瑞治也『決闘のヨーロッパ史』117

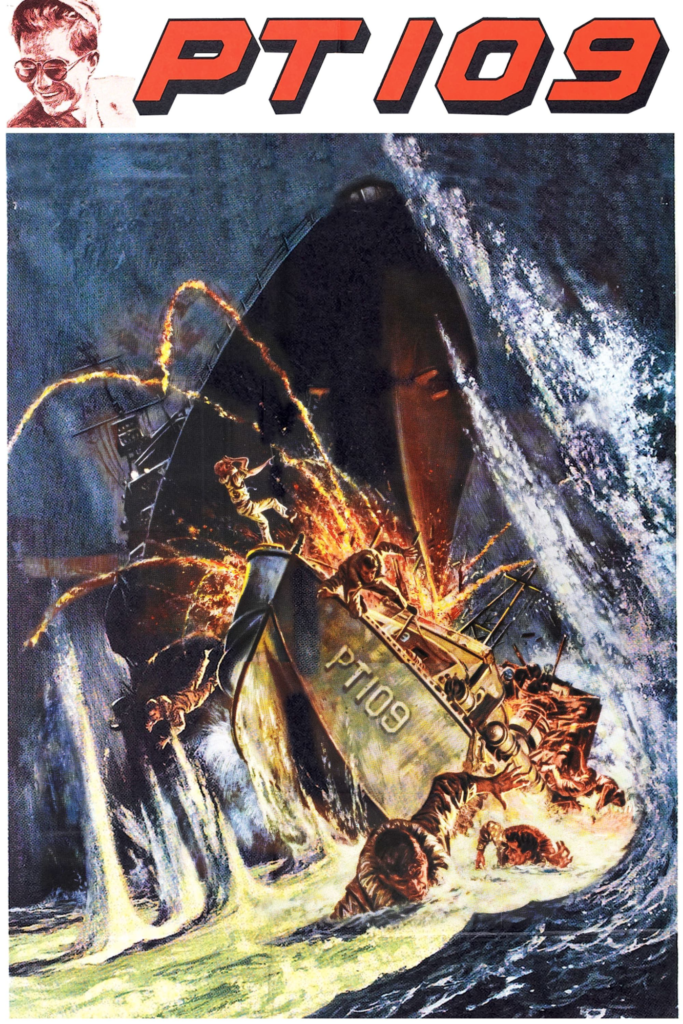

頭上にのしかかってくる駆逐艦を見ながらマグワイアは祈りの言葉をつぶやいた。

「聖母マリア様、どうか…… 」

そのとき、「天霧」の鋼鉄の艦首が「PT109」の艇長席の右舷に鋭い角度で突っ込み、メリメリと食い込んだ。

ケネディが握っていた舵輪は引きちぎられ、彼は艇長席の後部の壁に跳ね飛ばされ、以前に痛めていた背骨を鋼鉄の補強用支柱にいやというほどぶつけた。

ロバート・ドノバン『ケネディのいちばん長い日』118

第1ラウンド 批評家✕ 陰謀論者〇

はははは、

ざまあみろ

1963年11月22日テキサス州ダラスで発生した、アメリカ合衆国第35代大統領ジョン・F・ケネディ暗殺事件の首謀者は、アメリカ海軍の軍人アーレイ・ 提督である。

「批評家」の私は……薄れゆく意識のなかで……ある文章を思いだす……(「『激突!』(1971)が画期的だったのは、主人公を追い回すトラックの運転手が、決して姿を見せないことではなかったか。それはすなわち、はじめから対話の可能性を閉ざしており、文字通り問答無用であるということ……121

ここで改めて陰謀計画の基本について再確認しておきたい。

〔中略〕

その基本の第一は絶対に陰謀の存在を悟られてはならないということだ──陰謀計画者、実行犯、またそれらをつなぐいかなる存在に関しても、捜査当局に「それ」と分からせてはならないのだ。122

〈「陰謀論者の夢──アーレイ・バーク試論(2)」に続く〉

著者

壱村健太 Kenta Ichimura

批評家。

1989年神奈川県生まれ。

Twitter:@murumulu

E-mail:kenta.ichimura0926▲gmail.com

トップ画像制作=:mosawa:toton;(@tobutosho)

関連商品

関連リンク

脚註

- 土田宏『秘密工作 ケネディ暗殺──天国からのメッセージ』、彩流社、2003年、335頁。 ↩︎

- ジョゼフ・E・ユージンスキ(北村京子訳)『陰謀論入門』、作品社、2022年、150頁より、強調原文。 ↩︎

- Richard Matheson, “DUEL” in Duel: Terror Stories by Richard Matheson, A Tor Book, 2003, p. 11. 強調引用者。 ↩︎

- リチャード・マシスン「決闘」 ピーター・へイニング編(野村芳夫訳)『死のドライブ』、文春文庫、2001年、131頁、強調引用者。 ↩︎

- 阿川弘之「作品後記──8月6日」『阿川弘之全集 第17巻 エッセイⅡ』、新潮社、2006年、383頁。 ↩︎

- 広瀬隆『ジョン・ウェインはなぜ死んだか』、文藝春秋、1982年、65頁。 ↩︎

- エドワード・スノーデン(山形浩生訳)『スノーデン独白 消せない記録』、河出書房新社、2019年、194頁。 ↩︎

- 同書、213頁、強調引用者。 ↩︎

- ロバート・ダレク(鈴木淑美訳)『JFK 未完の人生 1917−1963』、松柏社、2009年、279頁、強調引用者。 ↩︎

- 土田宏『ケネディ 「神話」と実像』、中公新書、2007年、66−68頁、強調・下線引用者。 ↩︎

- ダレク、前掲書、「訳者あとがき」(685頁)、帯文より。 ↩︎

- 松尾弌之『JFK──大統領の神話と実像』、ちくま新書、1994年、226頁、強調引用者。 ↩︎

- 日本語版Wikipedia「エドワード・スノーデン」の項目より、2023年5月29日最終閲覧。 ↩︎

- 清義明「ネットで話題の『陰謀論チャート』を徹底解説&日本語訳してみた」、ハーバー・ビジネス・オンライン、2021年5月3日、強調引用者。 ↩︎

- NHK報道局「自衛隊」取材班『海上自衛隊はこうして生まれた』、日本放送出版協会、2003年、4頁、強調引用者。 ↩︎

- 同書、158−159頁、強調引用者。 ↩︎

- 日本語版Wikipedia「55年体制」の項目より。2023年5月31日最終閲覧。 ↩︎

- NHK報道局「自衛隊」取材班 、前掲書、164−168頁、強調・下線引用者。 ↩︎

- 金志映『日本文学の〈戦後〉と変奏される〈アメリカ〉』、ミネルヴァ書房、2019年、53頁。 ↩︎

- 東浩紀『クォンタム・ファミリーズ』、新潮社、2009年、306頁。 ↩︎

- スノーデン、前掲書、 75-76頁。 ↩︎

- 大田俊寛『グノーシス主義の思想』、春秋社、2023年、3頁、伏字引用者。 ↩︎

- 強調原文、2023年5月29日最終閲覧。 ↩︎

- 石岡良治『視覚文化論「超」講義』、フィルムアート社、2014年、262頁。 ↩︎

- 『ナイトランド(vol. 7)』トライデント・ハウス、2013年、73頁。 ↩︎

- リチャード・シッケル(大久保清朗、南波克行訳)『スピルバーグ その世界と人生』、西村書店、2015年、28頁、強調引用者。 ↩︎

- 土田、前掲書、234頁、伏字、強調引用者。 ↩︎

- 近藤和敬『ドゥルーズとガタリの『哲学とは何か』を精読する』、講談社、2020年、9頁、強調引用者。 ↩︎

- 浅田彰「逃走する文明」、『逃走論──スキゾ・キッズの冒険』、ちくま文庫、1986年、10頁。 ↩︎

- 青山真治+阿部和重+中原昌也『青山真治と阿部和重と中原昌也のシネコン!』、リトルモア、2004年、226頁。 ↩︎

- 大澤信亮+杉田俊介+浜崎洋介+上田岳弘「2022すばるクリティーク賞発表 選考座談会」『すばる』2022年2月号、集英社、126頁。 ↩︎

- 南波克行「二人のトム──トム・ハンクスとトム・クルーズ」、南波克行編『スティーブン・スピルバーグ論』、フィルムアート社、2013年、219頁より。 ↩︎

- リチャード・マシスン(本間有訳)『縮みゆく男』、扶桑社、2013年、7頁、強調引用者。 ↩︎

- ブラム・ストーカー(平井呈一訳) 『吸血鬼ドラキュラ』、創元推理文庫、1971年、124、134頁、強調引用者。 ↩︎

- 2023年5月29日最終閲覧。 ↩︎

- レイ・ブラッドベリ(小笠原豊樹訳)「霧笛」、『太陽の黄金の林檎〔新装版〕』、早川書房(ハヤカワ文庫SF)、2012年、17頁、強調引用者。 ↩︎

- 宮本ゆき『なぜ原爆が悪ではないのか アメリカの核意識』、序章の[注]、岩波書店、2020年、20頁、強調引用者。 ↩︎

- ジル・ドゥルーズ+フェリックス・ガタリ(財津理訳)『哲学とは何か』、河出文庫、2012年、90頁、強調引用者。 ↩︎

- リチャード・マシスン(吉田誠一訳)「ノアの子孫」、『13のショック』、早川書房、2005年、24頁、強調引用者。 ↩︎

- 岡田温司『黙示録』、岩波新書、2014年、87頁より、強調引用者。 ↩︎

- 木田元『偶然性と運命』、岩波新書、2001年、203頁、強調引用者。 ↩︎

- 日暮茶坊『蒼き鋼のアルペジオ −アルス・ノヴァ− 横須賀出航』、KKベストセラーズ、2014年、74頁、強調引用者。 ↩︎

- 大田、前掲書、149頁より、強調引用者。 ↩︎

- フリードリッヒ・ニーチェ(塚越敏ほか訳)「エリーザベト・ニーチェ宛書簡」(ヴェネツィア、1885年、5月7日)『ニーチェ書簡集Ⅱ 詩集』、ちくま学芸文庫、1994年、52頁。 ↩︎

- イ・ドンジン(関谷敦子訳)『ポン・ジュノ映画術』、河出書房新社 、2021年、92頁。 ↩︎

- 巽孝之『リンカーンの世紀 増補新版』、青土社、2013年、313頁。 ↩︎

- 大田、前掲書、5頁。 ↩︎

- 佐藤明之の手記、長田新編『原爆の子 上』、岩波文庫、1990年、77頁。 ↩︎

- 森見登美彦『夜は短し歩けよ乙女』、角川書店、2006年、228頁。 ↩︎

- 安井豊、青山真治ほか(稲川方人+樋口泰人編)『ロスト・イン・アメリカ』、デジタルハリウッド出版局、2000年、173頁。 ↩︎

- スーザン・バック゠モース(高井宏子訳)『ベンヤミンとパサージュ論』、勁草書房、2014年、まえがきより、強調引用者。 ↩︎

- 大貫隆『イエスという経験』、岩波現代文庫、2014年、300頁、強調引用者。 ↩︎

- 三島憲一『ベンヤミン』、岩波現代文庫、2019年、479頁、強調、下線引用者。 ↩︎

- 小林秀雄「文化について」、『小林秀雄全作品17 私の人生観』、新潮社、2004年、88頁。 ↩︎

- 江藤淳『成熟と喪失』、講談社文芸文庫、1993年、250−251頁。 ↩︎

- 平山周吉『江藤淳は甦る』、新潮社、2019年、531頁。 ↩︎

- 巽孝之『メタフィクションの謀略』、筑摩書房、1993年、市川真人+大澤聡+福嶋亮大+東浩紀「昭和批評の諸問題 1975−1989」より東の発言、東浩紀監修『現代日本の批評 1975−2001』、講談社、2017年、69頁、強調・下線引用者。13頁より、強調引用者。 ↩︎

- 秋月辰一郎『長崎原爆記』、家永三郎ほか編『日本の原爆記録⑨』、日本図書センター、1991年、273頁。 ↩︎

- 毎日新聞社奈良支局 久保聡氏撮影 日本新聞協会「新聞協会賞2022年度受賞作」。 ↩︎

- 秋月、同前、強調引用者。 ↩︎

- 土田『秘密工作 ケネディ暗殺』、309頁。 ↩︎

- 三浦雅史「批評、または私という現象」『私という現象』、講談社学術文庫、1996年、15頁。 ↩︎

- 壱村健太「《エンキリディオン Enchiridion》──山上徹也容疑者の未発表論文「哄笑」を読む」、週末批評、2022年12月3日。 ↩︎

- 阿川尚之『海の友情』、中公新書、2001年、144頁、強調・下線引用者。 ↩︎

- 市川真人+大澤聡+福嶋亮大+東浩紀「昭和批評の諸問題 1975−1989」より東の発言、東浩紀監修『現代日本の批評 1975−2001』、講談社、2017年、69頁、強調・下線引用者。 ↩︎

- イマヌエル・カント(金森誠也訳)「シャルロッテ・フォン・クノーブロッホ嬢への手紙」『カント「視霊者の夢」』、講談社学術文庫、2013年、141頁。 ↩︎

- 大澤信亮「復活の批評」『新世紀神曲』、新潮社、2013年、27頁。 ↩︎

- スノーデン、前掲書、204頁。 ↩︎

- ジョン・バクスター(野中邦子訳)『地球に落ちてきた男──スティーブン・スピルバーグ伝』、角川書店、1998年、33頁。 ↩︎

- 巽『リンカーンの世紀 増補新版』、20頁。 ↩︎

- 木田、前掲書、49頁。 ↩︎

- 巽、前掲書、245頁。 ↩︎

- 日本語版Wikipedia「こんごう型護衛艦」の項目より、2023年5月29日最終閲覧。 ↩︎

- スノーデン、前掲書、316頁。 ↩︎

- 土田、前掲書、338頁。 ↩︎

- 大田、前掲書、7頁、太字強調引用者、傍点原文。 ↩︎

- 加藤典洋『さようなら、ゴジラたち』、岩波書店、2010年、53頁、強調引用者。 ↩︎

- 『ペトロの黙示録』、大田、前掲書、239頁より、強調引用者。 ↩︎

- 江藤淳『文学と私・戦後と私』、新潮文庫、1974年、71頁、強調引用者。 ↩︎

- 太田、前掲書、226頁より。 ↩︎

- 土田、前掲書、205頁。 ↩︎

- ルソー(小西嘉幸訳)『ルソー、ジャン゠ジャックを裁く──対話』『ルソー全集 第三巻』、白水社、1979年、14頁。 ↩︎

- 海野弘『陰謀の世界史』、文春文庫、2006年、412頁。 ↩︎

- 宮本、前掲書、4頁。 ↩︎

- レイ・チョウ(本橋哲也訳)『標的とされた世界』、法政大学出版局、2014年、54頁、強調引用者。 ↩︎

- ウィキソース「アメリカ独立宣言」より、2023年5月29日最終閲覧。 ↩︎

- 加藤典洋「講談社学術文庫版のためのまえがき」『アメリカの影』、講談社学術文庫、1995年、6頁。 ↩︎

- 米山リサ(小沢弘明ほか訳)『広島 記憶のポリティックス』、岩波書店、2005年、4頁(引用はチョウ、前掲書43頁より)。 ↩︎

- 土田、前掲書、332頁、強調引用者。 ↩︎

- 江藤淳『閉ざされた言語空間』、文春文庫、1994年、221−222頁、強調、下線引用者。 ↩︎

- 前掲『ロスト・イン・アメリカ』より、青山真治の発言、161頁、強調引用者。 ↩︎

- リピット水田堯(門林岳史ほか訳)『原子の光(影の光学)』、月曜社、2013年、227−228頁、強調、下線引用者。 ↩︎

- ユージンスキ、前掲書、48頁、強調・下線引用者。 ↩︎

- 東浩紀「ソルジェニーツィン試論」『郵便的不安たち』、朝日新聞社、1999年、82頁、強調引用者。 ↩︎

- 加藤典洋『敗戦後論』、ちくま文庫、2005年、15頁、強調引用者。 ↩︎

- 土田、前掲書、350頁。 ↩︎

- 「首相演説会場で爆発物=岸田氏は無事、警察官1人軽傷─投げ込んだ24歳男逮捕・和歌山」、時事通信ニュース、2023年4月16日。 ↩︎

- ヴァルター・ベンヤミン(今村仁司ほか訳)『パサージュ論(4)』、[V2:V2a]、岩波文庫、2021年、109頁より、強調引用者。 ↩︎

- 山上徹也から米本和広氏への手紙、「山上容疑者、事件直前の手紙の真意は…識者分析『迷い断ち切ろうとしたのでは』」、読売新聞オンライン、2022年7月18日、強調引用者。 ↩︎

- 阿川、前掲書、135頁、伏字、強調・下線引用者。 ↩︎

- 土田、前掲書、34頁。 ↩︎

- 杉田俊介「山上徹也の革命……だが……」『対抗言論 3号』、法政大学出版局、2023年、224頁、強調引用者。 ↩︎

- マルティン・ハイデガー(山本與志隆訳)「エルンスト・ユンガーへ」、『現代思想 2018年2月臨時増刊号』、青土社、11頁。 ↩︎

- 前掲『ロスト・イン・アメリカ』より、塩田明彦の発言、76頁。 ↩︎

- 坂部恵『理性の不安』、勁草書房、1976年、26頁、強調、下線引用者。 ↩︎

- 徳永恂『現代思想の断層』、岩波新書、2009年、233頁。 ↩︎

- 東浩紀『批評の精神分析 東浩紀コレクションD』より、大澤真幸の発言、講談社、2007年、166頁。 ↩︎

- 壱村、前掲論考。 ↩︎

- マシスン「決闘」『死のドライブ』、140−141頁。 ↩︎

- ユージンスキ、前掲書、48頁、強調原文。 ↩︎

- 小林秀雄「様々なる意匠」『小林秀雄全作品 1 様々なる意匠』、新潮社、2002年、138頁。 ↩︎

- ヴァルター・ベンヤミン(浅井健二郎訳)「歴史の概念について」(1940年成立)の異稿断片集より、『ベンヤミン・コレクション7』、ちくま学芸文庫、2014年、589−590頁、強調引用者。 ↩︎

- 蓮實重彥『表層批評宣言』、ちくま文庫、1985年、49頁。 ↩︎

- 大久保清朗「夜の暗がりの寄る辺なさとともに」 、南波編、前掲書、20頁。 ↩︎

- 蓮實重彥『シネマの記憶装置[新装第2版]』、フィルムアート社、2018年、114−115頁、強調、下線引用者。 ↩︎

- ユージンスキ、前掲書、8頁、強調・下線引用者。 ↩︎

- 浜本隆志、菅野瑞治也『決闘のヨーロッパ史』、河出書房新社、2021年、36頁、強調・下線引用者。 ↩︎

- ロバート・ドノバン(波多野祐造訳)『ケネディのいちばん長い日』、毎日ワンズ、2014年、132−133頁、強調引用者。 ↩︎

- 土田『ケネディ 「神話」と実像』、29頁、強調・下線引用者。 ↩︎

- 阿川尚之、前掲書、121頁、伏字・強調・下線引用者。 ↩︎

- 南波克行「スピルバーグとコミュニケーション」、南波編、前掲書、193頁、強調引用者。 ↩︎

- 土田『秘密工作 ケネディ暗殺』、45頁、強調引用者。 ↩︎