※本記事は、『Blue Lose Vol.3 特集:10年代』(早稲田大学負けヒロイン研究会、2023)所収の「日常系座談会──フィクションをめぐる状況」を加筆・修正のうえ、転載したものです。なお、取り上げられている各作品の結末についての情報が含まれることがあります。

話:舞風つむじ × noirse × てらまっと

構成:舞風つむじ(早稲田大学負けヒロイン研究会)

舞風つむじ この座談会では、2010年代半ば以降の「日常系アニメ」について考えていきたいと思います。また議論にあたっては、2014年に開催されたシンポジウムの発表原稿を編んだアンソロジー『日常系アニメのソフト・コア』1が叩き台になると思い、同論集の寄稿者であるnoirseさんとてらまっとさんをお呼びしました。

一口に日常系アニメといってもいろいろありますが、さしあたってここでは「美少女キャラクターの穏やかな日常を描いたアニメ」くらいのニュアンスで考えてもらえればいいかと思います。今回はそのなかでも『まんがタイムきらら』系列誌の連載漫画を原作とするアニメ作品と、京都アニメーションの手がけた作品を中心に議論していきたいと考えています。本日はよろしくお願いします。

noirse & てらまっと よろしくお願いします。

室内空間の崩壊:『がっこうぐらし!』『NEW GAME !』

つむじ まずは「きらら系」作品について考えていきたいと思います。『日常系アニメのソフト・コア』のあとがきでは「室内空間」、つまり社会から隔離された教室や部室といった内部空間が徐々に解体され、そのなかで繰り広げられていた穏やかな「日常」も失われていった、という議論がなされていました。

日常系アニメの前提となる「ありふれた日々」を成立させるためには、たとえば戦争や災害といったさまざまな生の理不尽から、少女たちを徹底して遠ざけなければならない。〔…〕そこで、多くの日常系アニメでは、そうした面倒事から少女たちを隔離・保護するために、あたかも「繭」のような室内空間が用意されている。〔…〕この安心・安全な空間は、彼女たちを優しく包み込み、外部からのわずらわしい情報を──まるで浸透膜のように──フィルタリングしてくれる。

〔…〕ところが、2010年代を過ぎた頃から、この安定した空間=作品構造がしだいに揺らぎはじめる。より正確に言えば、もはや安心・安全な空間を無条件に前提とするのではなく、むしろそうした空間の「破れ」や「綻び」に注目し、それに対処しようとする作品が増加しつつあるように思われるのだ。2

僕自身も2010年代半ば以降、日常系作品において「閉じた内部」的な空間が失われ、少しずつ学校や教室の外へと物語の舞台が移っていったという印象があります。たとえば『ご注文はうさぎですか?』(2014)を見ても、そこにはほとんど学校は描かれません。加えて、しばしば指摘されていたような起伏のない日常、つまり「物語の薄さ」も、近年では失われつつあるように思います。手始めにこういった傾向を『日常系アニメのソフト・コア』の発行以降、だいたい2015年ごろからたどってみたいと思います。

noirse そうした傾向を明確に象徴している作品として、まず思い浮かぶのが『がっこうぐらし!』(2015)ですよね。

つむじ 『がっこうぐらし!』はいわゆる「ゾンビもの」ですが、主人公の由季ちゃんは当初、ゾンビだらけになってしまった世界を否認して「ふつうの日常が続いている」と信じ込んでいます。ただ、最終的には日常の崩壊に向き合うことになりますね。

てらまっと とてもインパクトのある設定で、たしか実写化もされていましたよね。まさに「室内空間の崩壊」を体現するような作品だったと思います。『がっこうぐらし!』でおもしろいなと思ったのは、アニメの最終話でした。最終話では主人公たち「学園生活部」は学校を脱出するわけですが、そのときにすれ違うゾンビたちはみんな登校しているように見えるんですよね。

noirse 最終話では、下校のアナウンスを流すとゾンビが学校から去っていくというシーンがありましたね。あれはゾンビが生前の習性からショッピングモールに集まるという、ジョージ・A・ロメロ監督の『ゾンビ』(1978)の設定を踏襲しているのだと思います。

てらまっと ロメロのゾンビは消費社会への批判だといわれますが、『がっこうぐらし!』のゾンビも、フィクションの舞台として特別視される学生生活を皮肉っているのかもしれませんね。最終話の「学校を脱出する」という展開には、物理的に学校から追い出されているという意味と、本来は安全であるはずの学校が危険なものに変わってしまっているという意味で、二重の「室内空間の崩壊」が描かれていたように思います。

noirse 『がっこうぐらし!』の翌年には『NEW GAME !』(2016)が放送されました。こちらは「労働」についての話でしたね。日々の労働を描くアニメとしては、それ以前に『サーバント×サービス』(2013)や『WORKING‼』(2010)などがありましたが、どちらかというとラブコメ寄りの印象でした。日常系の枠組みだと、2000年代に新聞販売店を舞台にした『かなめも』(2009)が放送されています。こちらは女の子たちが住み込みで働いていて、それが部活ものの部室のような雰囲気を生んでおり、ある種の「閉じられた空間」が形成されているように思いました。『NEW GAME !』は一見のんびりした日常系アニメに思えますが、こういった作品と比べてみると実際にはずいぶん違いますよね。

つむじ 出勤をして、残業をして……と、かなり「社会」が描かれています。

noirse 日常系の崩壊とまで言ってしまうと大げさかもしれませんが、ある種の聖域めいた「日常」のなかに、殺伐とした現実が侵入してきている印象が強いですね。『がっこうぐらし!』と『NEW GAME !』が2015年から16年にかけて放送されていることを考えると、それ以前との大きな変化を感じます。

てらまっと わたしも同感です。日常系ではありませんが『シン・ゴジラ』と『君の名は。』の公開が2016年ですから、以前から舞風さんが主張されているように、このあたりで社会のモードの変化のようなものが可視化されたのかもしれません。ただ、そういう意味でも『NEW GAME !』は見るのが少しつらかったです。じつは2期の『NEW GAME‼』(2017)はもっと苦しくて、途中で見るのをやめちゃったんですよね……。

noirse わたしもです(笑)。

つむじ 僕もじつは2期は厳しかったです。ポスターのコンペが始まるあたりから見ているのが結構つらくて……。

てらまっと おふたりとも同じだと聞いてホッとしました(笑)。職場に気の強い後輩が入ってきて、妙な緊張関係が生まれるのがきつかったんですよね。1期は主人公の青葉ちゃんが慣れない仕事に奮闘して……という話だったのでなんとか見られたんですが、そもそもわたしはお仕事ものアニメ全般がすごく苦手なんです。現実とは違ってみんな美少女とはいえ、日々の労働の疲れを癒やすためにアニメを見ているのに、どうしてアニメで労働のいざこざを見せられないといけないのか(泣)。

noirse 日常系については当初「キャラクターが成長しない」とか「時間が流れていない」といった話がよくされていましたが3、実際にはそうではなく、ゆるやかにではあるものの時間は流れていて、キャラクターもゆっくりと成長しているという見方に傾いていきました。また「コンフリクト(衝突)や大きな事件がない」ともいわれますが、少し視点を変えてみると、コンフリクトや大事件が起きる前の時間を切り取っているのが日常系なのではないか。そう考えれば、日常系作品の多くが学校を舞台にしていたのも納得できそうですよね。逆にいうと『NEW GAME !』のように会社を舞台にすれば、コンフリクトだらけになるのが当然な気もします(笑)。

「日常系」という言葉のはっきりした定義を行わないで言うのもなんですけど、そうやってジャンルそのものも広がってきているんでしょうね。とはいえ、てらまっとさんもそうだと思いますが、『らき☆すた』(2007)あたりから見ていた人間にとっては少しさびしい気持ちもあります。だから『ゆるキャン△』(2018)みたいな作品がたまに出てくると、うれしくなっちゃいますね。

てらまっと 元祖・日常系おじさんですね。『らき☆すた』に還れ、みたいな……(笑)。ただ、きらら作品でも従来の「萌え4コマ」をアップデートしていくような試みをしている、という編集者のインタビューが話題になっていましたよね4。そういう意識はずっとあるんだと思います。

noirse そうなんでしょうね。なくてもいいんですが……(笑)。そういう意味でも『がっこうぐらし!』はかなり批評的な作品でした。

つむじ 『がっこうぐらし!』の前には『ご注文はうさぎですか?』が放送されていました。冒頭でも少し触れましたが、この作品は高校の話がほとんど出てこないかわりに、メインキャラクターたちが勤めているいくつかのカフェのあいだの交流が描かれています。ここでは「学校」という閉じられた空間は存在していないものの、「カフェ」という別の室内空間が用意されているようにも感じられます。こちらはどうでしょうか?

てらまっと じつはわたし『ご注文はうさぎですか?』シリーズをまともに見ていないんですよね……すみません。なので何も言えることがないのですが、いまのお話やネットでの評判を聞くかぎりでは、比較的オーソドックスな日常系という印象を受けます。

つむじ 僕はそうなのではないかと思います。その前年に『きんいろモザイク』(2013)が放送されていたこともあって、いわゆる「日常系」然とした作品だという印象です。

noirse ただ、この作品では「カフェで働く」という行為が入ってきますよね。描き方にひと昔前の少女漫画めいた憧れがあるような気がしますけど、『NEW GAME !』ほどではないものの、少しずつ社会へと開かれ始めている作品なのかもしれません。

日常から一歩踏み出す:『ヤマノススメ』『ゆるキャン△』

てらまっと その後の有名な作品だと『ゆるキャン△』があるわけですが、この作品は「外部」へと向かっていった日常系作品のひとつの到達点だったのかな、と思っています。

noirse 外部への開かれという意味では、わたしは『ヤマノススメ』(2013)のほうがあからさまだったように感じます。『ゆるキャン△』との対比でいうと、両方とも富士山が出てきますよね5。富士山は『ゆるキャン△』における「遠景」のひとつで、なでしこさんたちは節目節目で富士山に憧れのようなまなざしを向けるんですけど、彼女たちがそこに到達することはない。けれど『ヤマノススメ』のあおいさんたちは、実際に富士山に登ってしまう。3期(2018)では高山病で挫折したあおいさんも、4期の『ヤマノススメ Next Summit』(2022)で富士山の頂上に立っています。

「山に登る」というのはしばしば人生の比喩として用いられますが、この行為は彼女たちが成長して社会へと出ていく(であろう)ことを予感させるんですよね。他方で『ゆるキャン△』では、少なくともテレビ版ではそういった場所には近づかないことを考えると、外部へと向かっていく日常系作品の到達点としては『ヤマノススメ』なのかな、と思います。

てらまっと とても納得できるお話です。そういう意味では『ヤマノススメ』はやはり、スタンダードな日常系とは少し異なるのでしょうね。先ほどnoirseさんがおっしゃっていたように、日常系には「ゆっくりと成長している」という感覚があったと思いますが、『ヤマノススメ』はあおいちゃんの成長をわかりやすく主題的に描いているという点で、どちらかといえば王道のビルドゥングス・ロマン(教養小説)に近づいているのかもしれません。そう考えると『ゆるキャン△』は、もう少しオーソドックスな日常系に近い印象がありますね。キャンプのほうが登山よりも日常との連続性がわずかに強いせいでしょうか。

室内空間の話と結びつければ、『ゆるキャン△』のおもしろさは「テントを建てる」というところにあると思うんです。室内空間をみずから屋外に仮設して、その場所に一時的にとどまっておしゃべりや食事を楽しんでいる。なでしこちゃんたちが所属する高校の「野外活動サークル」は部室がものすごく狭くて、しかたなく放課後に校庭でテントを建てる練習をしたり、焚き火をしたりするシーンがありました。これは『けいおん!』(2009)の舞台になっている豊郷小学校旧校舎が、ウィリアム・メレル・ヴォーリズ設計の重厚なモダニズム建築なのと対照的です。つまり『ゆるキャン△』では、やや逆説的な言い方になりますが、室内空間が持ち運び可能なものになって、外に移転しているような印象があるんですよね。

noirse 従来の『けいおん!』の部室のような空間が「近景(いま・ここ)」だとして、『ゆるキャン△』における富士山が「遠景(ここではないどこか)」なのだとすると、テントを建てるという行為は両者の中間、つまり「中景(社会)」の一歩手前にとどまる行為なのかなと思いますね。家や学校から離れて一時的に自立はしているけれど、非常に脆い室内空間を仮設しているだけという……いわば「人生のシミュレーション」みたいなものかもしれません。家からは出ていくものの、すぐに社会参加するわけでもなく、ひとりきりのモラトリアムの時間に踏みとどまる。このギリギリのあわいにある感じが素晴らしいんですよね。

つむじ そう考えると『ゆるキャン△』は少し特殊なのかもしれません。主人公のリンちゃんは基本的にひとりでいる印象があって、これは従来の日常系の主人公とはやや異なる立ち位置にある気がします。

noirse ここ20年くらいのアニメの流れのひとつに「孤独」をどう扱うかというテーマがあると思っていて、正確な起源はわかりませんが『新世紀エヴァンゲリオン』(1995)が重要な契機だったのではないかと考えています。あの作品は「集団には馴染めないが、孤独には耐えられない」という宙づりの状況をどう決着させるかという話でもあったわけで、『ゆるキャン△』はその展開のひとつといえるかもしれません。

日常系作品の大多数は、閉じた人間関係をつくることで孤独を緩和していくかたちになっていますよね。けれども『ゆるキャン△』はそうではなく、「孤独に耐えながら生きていくことはできないのか」という問いの実践としてもとらえられます。閉じた空間にとどまり続けることは、ある程度の経済的条件があれば可能ですが、それでも孤独をやわらげることができない人はたくさんいるわけです。アニメや漫画のテンプレで、ずっと引きこもっていて同じ家の家族ともほとんど接触がないものの、掲示板やSNS、オンラインゲームを介して外部とつながり、そこで一定のポジションを獲得しているという設定をよく見かけます。おそらくそういう人にとっては、それが孤独な生に耐えるための唯一の縁なんだと思います。

これはわたしたち自身にも言えることです。アニメを見ているあいだは気がまぎれても、テレビやブラウザを消して、布団に入ると孤独に戻る。その孤独にどう向き合っていくかという問題に、『ゆるキャン△』はある程度かもしれませんが踏み込んでいます。そういった意味でこの作品も、従来の日常系が手をつけてこなかった問題に高い水準で答えていると思います。

つむじ 孤独にいかに耐えるかという観点から見ると、ソロキャンプを好むリンちゃんのあり方というのはたしかに、ほかの日常系作品とはかなり違う方向性を示しているように思えます。

noirse 日常系は保守的なジャンルなんですよね。先ほど『新世紀エヴァンゲリオン』を例に挙げましたが、その数年後に放送された『serial experiments lain』(1998)も同じように「孤独であること」と「つながること」についての作品でした。『lain』は孤独を超越するためにネットにつながっていくわけですが、日常系作品はネットにアクセスして未知の人たちとつながっていくような方向にはあまり行きませんよね。むしろクローズドな環境で孤独をいかにやわらげるかという主題が多かったように思います。いまになってもネットを介さない地縁的なつながりを中心としたコミュニティを描くのは、少し独特な気がしますよね。

この方向性を突き詰めていくと、「運命」とか「血筋」といった問題がクロースアップされる傾向があるのかもしれません。たとえば『まちカドまぞく』(2019)や、日常系とは少しズレますが『ガールズ&パンツァー』(2012)はその典型で、それぞれの主人公は先祖代々の呪いや「戦車道」の家元という重力のもとにあります。『ガールズ&パンツァー』はそういった圧迫感やストレスをあまりはっきりとは描いていない印象がありますが、『まちカドまぞく』のほうはこの重圧とどう向き合っていくのか、それをどうやわらげていくのかといったプロセスに重点が置かれていたように思います。

だからこそ『ゆるキャン△』の、地元や地縁から適度な距離を置いてキャンプに行くという行為は、日常系作品のなかでは新しい気がします。最近では『スーパーカブ』(2021)もこの系譜にありますよね。

てらまっと 孤独に関していうと、日常系に限らずアニメ作品の盛り上がりは、ある時期まではいわゆる「実況」文化やニコニコ動画のコメント、あるいはまとめサイトなどと連動していたように記憶しています。ただ、その後はSNSが全面化し、社会学者の北田暁大さんが言っていた「つながりの社会性」が過剰になったことで、いわゆる「SNS疲れ」のほうが問題視されるようになっていったはずで……『ゆるキャン△』はそういうコミュニケーション環境の変化とうまくマッチしていたような気がしますね。

逆に『けいおん!』はいま振り返ってみると、かなり強い同調圧力がありましたよね。真面目な後輩のあずにゃんがいくら練習しようと言っても、みんなで遊ぶほうに流されてしまう。けれど『ゆるキャン△』のリンちゃんたちは互いにつかず離れずといった感じで、先ほどまでの話に照らし合わせれば、そういった過剰なつながりからいかにして切り離され、孤独を確保するかが描かれているという印象があります。なでしこちゃんにグループキャンプに誘われるリンちゃんが、いつも即答せずに返事を保留するところなんかも、つながりに迎合しすぎない姿勢が感じられますね。

noirse とてもよくわかります。『ゆるキャン△』にはLINEを模したSNSが出てきて、そこではメインキャラクターたちが頻繫に会話しているわけですが、LINEってSNSのなかでは比較的クローズドなものだと思うんですよね。2期(2021)に入ると少しグルメアニメっぽい雰囲気が出てきますけど、彼女たちはごはんやスイーツを写真に撮ってもグループ内で共有するくらいで、Instagramのようなサービスには決してアップしませんよね。そこが『ゆるキャン△』でギリギリ可能なSNSの活用法なのかなという気がします。

てらまっと 日常系ではありませんが『ラブライブ! スーパースター‼』(2021)は正反対でしたよね。作品全体を通して、SNSのフォロワー数や動画の再生数といったかたちで他者からの「承認」が可視化される環境が前提となっていたように思います。これは批評家の宇野常寛さんが「相互評価ゲーム」と呼んで批判しているものですね。

つむじ 最近では『ぼっち・ざ・ろっく!』(2022)もそれに近かったかなと思います。メインキャラクターのひとりである喜多ちゃんは、InstagramをモデルにしたSNSを多用する女子高生でした。そもそも主人公のぼっちちゃんも、当初は「ギターヒーロー」という名前で動画サイトに演奏動画をアップしていたわけで、これは従来の地縁的な関係性とは異なる地点から始まった作品だったのかなと思います。

日常という戦場:『ぼっち・ざ・ろっく!』

noirse 『ぼっち・ざ・ろっく!』を見ていて、SNSで反応をもらえたことがうれしいというよりも、反応がもらえないと自分の心が維持できないという現代的な厳しさに裏打ちされた感覚があるように思いました。

つむじ 大変よくわかります。『けいおん!』との対比で考えると、やはりギターを購入するシーンに顕著だったと思います。『けいおん!』では唯ちゃんがギターを購入する際、その楽器店が同級生のムギちゃんの父親の会社の系列だったおかげで大幅に割引になるんですよね。これはいかにもご都合主義的な展開ですが、『ぼっち・ざ・ろっく!』ではギターヒーローとして動画サイトで稼いだ30万円を使って買うという、ある意味で非常にリアルな話でした。地道な努力の報酬として新しいギターが手に入るというのは、一見するといい話のように思えます。でも裏を返せば、フィクションのご都合主義がもはや許されなくなっているということなのかもしれません。

てらまっと わたしも全体的にとても厳しいものを感じました。『ぼっち・ざ・ろっく!』も室内空間から路上に出ていく話ですよね。学校という比較的安全な場所ではなく、むしろそこに居場所がないから外に飛び出し、虹夏ちゃんに出会い、ライブハウスに行く。ライブハウスというのは『けいおん!』での部室(音楽準備室)に相当するのだと思いますが、ふつうの部室と決定的に違うのは、そこでアルバイトをし、チケットを自分で売らなければいけないことです。さらに、ライブに出るにはオーナーのトライアルのようなものをクリアしなければならない。ある意味では学校(教室)も、学力とコミュニケーション能力によって階層化された小さな社会といえますが、そこからこぼれ落ちたぼっちちゃんが行き着いた先にも別の社会があって、それはある意味で学校よりもずっと能力主義的で、資本主義が浸透しているような場所だったということになりますよね。

演奏技術のあるぼっちちゃんはたまたまそっちのほうが合っていたけれど、同年代のほとんどの人は耐えられないんじゃないかと思います。ここまで話してきた「室内空間の崩壊」があからさまに描かれている。荒涼とした社会、剝き出しの能力主義や資本主義に身をさらし、仲間たちとスクラムを組んで立ち向かっていく──というのが日常系のひとつの帰結なのかもしれません。そういう意味では『ぼっち・ざ・ろっく!』そのものというよりも、この作品が大ヒットしてしまう現在の風潮や環境がちょっとしんどいなと感じます。

noirse 『ぼっち・ざ・ろっく!』ではライブハウスの店長が虹夏さんのお姉さんだからなんとかやれていますけど、まったくの他者だったら本当につらいんだろうなと思ってしまいます。学校と本当の社会とのあいだに緩衝材を挟んで、なんとかバランスを保っていますよね。

てらまっと おっしゃるとおりで、そこにギリギリのファンタジーがあるといえるかもしれません。また『けいおん!』との比較になってしまいますが、この作品にはバンドの練習シーンが全然描かれないというツッコミがつねにありました。でも唯ちゃんたちのライブが素晴らしかったのは、演奏技術がどうこうではなく、高校生活という限られた日々をめいっぱい楽しんでいる姿勢がまぶしい、そしてその輝きが演奏に表れている、ということだったと思うんです。

一方で『ぼっち・ざ・ろっく!』はどうかというと、ぼっちちゃんはちやほやされるためにひたすらギターを練習し、動画サイトにアップし続けていたわけですが、まわりからちやほやされたり居場所ができたりするためにはそれだけではダメで、虹夏ちゃんと道端で偶然出会うことが必要だったわけです。つまり、地道な努力はすでに当然の前提としてあって、そのうえで小さな偶然、ささやかな奇跡が起こってはじめて彼女のこれまでの努力が報われるんですね。これはある意味で非常にシビアです。唯ちゃんなんて完全に未経験で、カスタネットみたいな「軽い音楽」だと勘違いして軽音楽部に入ったわけですから……(笑)。

舞風さんが指摘されたギターを買うくだりも、それまで地道にサイトにアップしてきた動画の広告収入で買うわけじゃないですか。お金持ちの友達が「もう一声〜」とかいって割引してくれるわけでは全然ない。『けいおん!』がある種のファンタジーであることを差し引いても、『ぼっち・ざ・ろっく!』は劇的に価値観が変わっているという感覚があります。

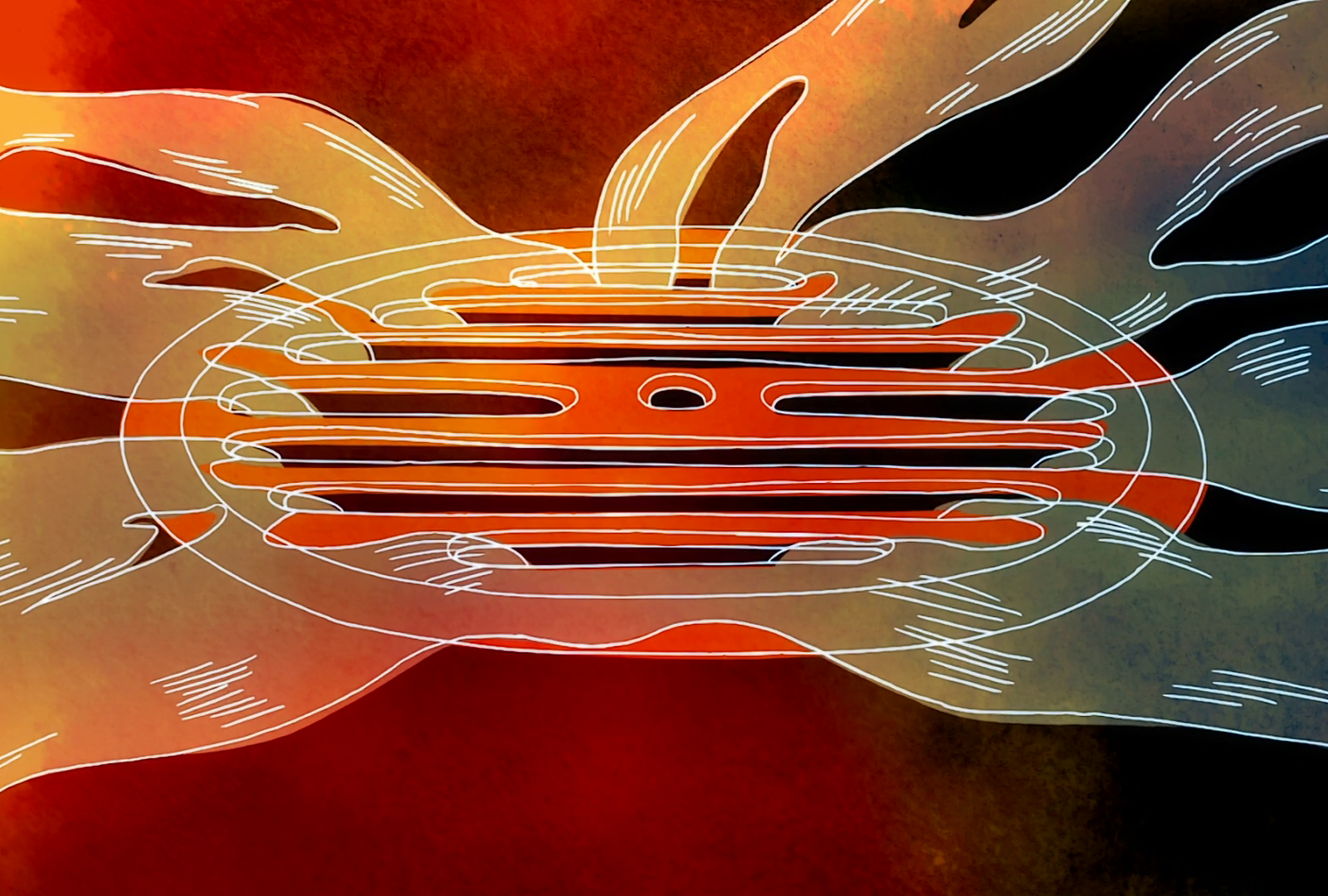

noirse 昨年、志津Aさん主宰のサブカルチャー評論同人誌『セカンドアフター』の第4号で平成の劇場アニメについて対談をしたのですが、その際に『紅の豚』(1992)や『電脳コイル』(2007)を引きながら「ケア空間」という話をしました6。わたしのいうケア空間というのは、キャラクターがそこで心の傷や孤独を癒やすために、現実から距離を取った場所のことです。日常系のルーツには『赤毛のアン』(1979)や『アルプスの少女ハイジ』(1974)といった高畑勲監督の作品群があると考えられますが、どちらの作品にもケア空間が設定されているんですね。そして現代の日常系作品における「閉じられた空間」も、一種のケア空間として機能している部分があると思うんです。先に挙げた『かなめも』では、身寄りをなくした主人公が住み込みで生活するうちに成長していくという話で、新聞販売店がケア空間として機能していました。

ところが『ぼっち・ざ・ろっく!』になると、ぼっちさんはそもそもケア空間を与えられないわけです。ライブハウスではバイトをしなければならないし、ステージに出演するためのトライアルも受けなければいけない。『けいおん!』の部室のような居心地のいい空間が用意されていないんですよね。彼女に与えられるのは段ボール箱やゴミ箱、あるいは自室の押し入れであって、あれが彼女のケア空間になっているんです。防壁がかなり脆くなっている。

てらまっと とてもよくわかります。日常系というのは基本的に、noirseさんのおっしゃるような「閉じた人間関係」が前提になっている。要は、部活や教室内の仲良しグループの話だと思うんです。少し前までは、そういう趣味によってつながるコミュニティがあれば不景気でも楽しく生きていけるんだ、という幻想ないしは夢があり、そこで輝かしい日常を描くフィクションとしての日常系が欲望されたのでしょう。ところが『ぼっち・ざ・ろっく!』になると、楽しく過ごすどころか、もはやコミュニティがないと生き延びることさえできない、という次元に突入している印象があります。

noirseさんと志津Aさんの対談の一部は「週末批評」にも転載させてもらっていますが7、そのなかに「自助・共助・公助」という話が出てきますよね。菅義偉前首相の演説のせいで大変に評判が悪いわけですけど(笑)、そこでいわれている「共助」というのは、個人と国家(行政)とのあいだにある家族などの「中間共同体」による助け合いのことです。日常系で描かれる仲良しコミュニティも、まさにそういったヴァーチャルな中間共同体としてとらえることができると思います。

この観点から見ると『ぼっち・ざ・ろっく!』は、ぼっちちゃんが虹夏ちゃんに出会うことで偶然コミュニティに拾い上げられる話です。この偶然が彼女の運命を変えたという意味で、それは日常系が連綿と紡いできた日々の小さな奇跡の変奏なのでしょう。しかしここではその偶然が、ありふれた日常の輝きとかささやかな幸福のしるしとかいったレベルではなく、まさに死活的な問題として描かれている。虹夏ちゃんに出会わなかったら、ぼっちちゃんはどうなってしまったのか……個人的に『ぼっち・ざ・ろっく!』にある種の過酷さを感じてしまうのもそこなんです。

noirse 『ぼっち・ざ・ろっく!』で、日常系作品がまた次のフェーズに入ったのではないかと思います。過酷な社会のなかで「日常」を保てる場所をどうやって探し、逃げ込めばいいのか、といったような。『スーパーカブ』もこれに近い作品で、経済的に厳しい環境にある主人公がホンダのスーパーカブに出会って自由を獲得する話でしたが、カブ愛好家同士のコミュニティを形成してしまうと、ある程度は満足できてしまうんですね。

一方で『ぼっち・ざ・ろっく!』の場合は、コミュニティに参入できても不安定な状況は続いていく。映画には過酷な環境にある子供を描くジャンルがあって、『大人は判ってくれない』(1959)や『動くな、死ね、蘇れ!』(1990)、『誰も知らない』(2004)などが代表的な作品ですが、若干それらに近い手触りを感じて、少しつらくなります。

つむじ きらら系列の作品でいうと、『ぼっち・ざ・ろっく!』の次は『星屑テレパス』のアニメ化が決まり、2023年内の放送が予定されています。この作品も主人公の海果ちゃんはコミュニケーションが苦手で、ある日突然自称宇宙人の女の子が現れて一緒にロケットをつくる……という話なのですが、『ぼっち・ざ・ろっく!』に近いものを感じます。

てらまっと コミュニケーションへの苦手意識がデフォルトになってきているのかもしれませんね。『ぼっち・ざ・ろっく!』のヒットが示したもののひとつに、いわゆる「コミュ障」という自意識の問題を、いまや誰もが多かれ少なかれ抱えているということがあると思います。おそらくそれ自体が、SNSで過剰なまでにつながり、絶えず適切なコミュニケーションをとらなければいけないという、現代の情報環境によって生み出された不安であり強迫観念なんでしょうね。

noirse 少し話が戻りますが、日常系は本来「数」とか「勝ち負け」とは離れたところに価値を見出すことを重視していたように思います。これは料理漫画史における『美味しんぼ』(1983−)の立ち位置に近いものです。それまでの『包丁人味平』(1973−77)などの作品では、つくった料理の美味しさによって優劣を決めていたわけですが、『美味しんぼ』では主人公は基本的に料理をつくらない。ただ食べて、何らかの評価基準を提示する──つまりは「料理を批評する」という内容なんですね。ところが批評もちゃんと漫画になって、しかもおもしろいということに『美味しんぼ』でみんな気づいたわけです。そうやって新しい料理漫画の基準を創り出した、そういう意味で非常に重要な作品です。

そのうえでもう一度『けいおん!』に目を向けてみると、あの作品は音楽の良さ・上手さを競う話ではないんですよね。第1話で唯さんがほかの部員たちの演奏を聴いて「あんまりうまくないですね!」と言い放つシーンがありますが、あれは「下手だけど、むしろそれがいい」というニュアンスでした。音楽にはLo-Fiという「あえて下手に演奏する」ジャンルがありますが、それと同じで、技巧で優劣を決めるのではない、批評的なセンスに根差したセリフなんです。『らき☆すた』でも、チョココロネを頭とお尻のどちらから食べるかという有名なエピソードがありますが、はたから見ればどうでもいいことで侃々諤々と議論している。でもそこには「日常を批評する」という姿勢があると思うんです。その批評的なまなざしによって日常を見つめ直し、豊かにしていく。それが日常系の大切なピースのひとつなのではないかと思います。

つむじ しかし『ぼっち・ざ・ろっく!』は……というよりいまの社会背景では、ふたたびそうした批評的な視座から離れ、数字や勝ち負けといった評価基準に戻ってしまっているように思います。

てらまっと 日常系ではありませんが、最近だと『パリピ孔明』(2022)でも、SNSのフォロワー数によってイベント出場が決まるという展開がありましたね。SNSが自己表現の場になると、とにかく量的に広く届けば勝ちなので、当然ながらPVや「いいね!」をできるだけたくさん稼ぐのが生存戦略として重要になってくる。

ただ、その観点からいうと『ぼっち・ざ・ろっく!』にはせめぎ合いがあると思うんです。ぼっちちゃんはあれだけネット上でギターヒーローとして評価されているにもかかわらず、ちやほやされたいという本人の渇きはあまり満たされていないわけですよね。それどころか、ネットで評価されればされるほど、かえって生身の自分との落差に苦しむことにもなるのではないか。つまり、SNSの相互評価ゲームでは人は決して救われないという洞察が示されているようにも思うのです。

つむじ たしかに『ぼっち・ざ・ろっく!』には、いまの社会に通底する「数」や「能力」を評価する価値観を内面化しつつも、それを達成しただけでは癒やされないぼっちちゃん、という構図がありました。ただ、癒やしを求めて行き着いた先も、またひとつの似たような価値観で形成される「社会」だったわけですよね。そこに救いのなさというか、つらさがある気がします。

『ぼっち・ざ・ろっく!』ではその厳しさをコメディとして描写することでなんとかやり過ごしている印象がありますが、『白い砂のアクアトープ』(2021)もそうしたコメディ要素は限りなく少ないながら、同じような問題を扱っているように思えました。

noirse 『白い砂のアクアトープ』はヒロインがアイドル業に失敗して失踪し、沖縄にたどり着いてしまうところまではとても良かったですね。ただその後、水族館に転職すると一気に状況が好転してしまい、挫折の苦みにあまり重きを置いていない点が物足りませんでした。何かに挫折したとしても、人はそれに耐えて生きていかなければいけないわけで、そういう苦みを作品に反映させていくのもとても大事だと思います。ところが『ぼっち・ざ・ろっく!』には、いまのところ「負ける」というルートは用意されていなくて、勝ち抜かなければいけないという厳しさだけがある。これはこれで逆につらいです。

てらまっと いまのお話を聞いていて、同人サークル「蛸壺屋」の同人誌『万引きJK生けいおん部』(2009)を思い出しました。「ありゃー 唯とうとう死んじゃったのか…」という律ちゃんのセリフで有名ですが、あれは『けいおん!』のメインキャラクターたちの卒業後をかなり露悪的に描いていて、当時ファンの一部で激しい拒否反応があったんですね。

唯ちゃんはプロミュージシャンになったけれど薬物の過剰摂取で死亡、あずにゃんは地下アイドルに転落、澪ちゃんは引きこもりのネット廃人になり、律ちゃんは地道に運送屋で働いている。ムギちゃんはお金持ちと結婚してまったく出てこない。そりゃファンは嫌がるだろうという気がしますが(笑)、それはたんに悪趣味だからではないと思います。そうではなく、彼女たちの輝かしい「日常」が限られた時間と空間のなかではじめて成立するものであり、いつか終わりがやってきて理不尽な「社会」に放り出されるという、視聴者全員が見て見ぬふりをしていた前提を突きつけてきたからでしょう。

ただ『万引きJK生けいおん部』では、アニメ本編にはない卒業後の展開をあくまで二次創作として描くわけですが、他方で『ぼっち・ざ・ろっく!』では、そういうシビアな可能性があらかじめ公式に織り込まれているようにも感じるんですよね。リョウちゃんが、ぼっちちゃんに露出の多い格好をさせてお金を稼がせようと企むところなんかは、蛸壺屋に代表されるネットの露悪的な想像力にかなり近いように思います。そういった部分でも、この作品は外部へとさらけ出されている印象がありますね。

学校を守るための戦い:『ガールズ&パンツァー』『ラブライブ!』

つむじ このあたりで少し視点を変えて、きらら系以外の作品の「日常」にも注目してみたいと思います。2010年代には『ガールズ&パンツァー』や『ラブライブ!』(2013)など、日常系とはかなり異なるタイプの作品が大きな話題になりましたね。

てらまっと 今回の座談会に向けて、恥ずかしながらちゃんと見ていなかった『ガールズ&パンツァー』を劇場版の最終章まで全部見たのですが、とてもおもしろかったです。

noirse わたしも見直しました。放送当時はちょっと苦手だったのですが、今度は楽しく見ることができました。あまり本筋と関係ないところでは、舞台が空母のような巨大艦船の上にあるという点で『メガゾーン23』(1985)を思い出しました。『メガゾーン23』では地球が戦争で荒廃しており、新天地を求めて旅立った宇宙船が舞台なんですが、主人公たちが住む区域は権力者側が管理しやすいように、もっとも平和で安定していたとされる1980年代の東京が再現されているんですね。これはいま見ると、もしかしたら公開当時よりも皮肉に感じるのではないでしょうか。

もちろん『ガールズ&パンツァー』にシニカルな意図が込められているわけではないんでしょうけど、いくら砲撃しても問題ない、箱庭のような街を女子高生たちが戦車で走り回るというのは、見ようによってはかなり意味深です。『機動警察パトレイバー 2 the Movie』(1993)に出てくる「モニターの向こうに戦争を押し込め、ここが戦線のたんなる後方に過ぎないことを忘れる」という有名なセリフを、そうとう皮肉をきかせて映像化しているようにも感じられます。

てらまっと ミリタリー趣味と美少女を掛け合わせた「萌えミリ」には、自衛隊をはじめとする戦後日本のねじれのようなものが表れていることが多いですよね。意図しているのかどうかよくわかりませんが……。

『ガールズ&パンツァー』で個人的におもしろいなと思ったのは、沙織ちゃんが無骨な戦車の内部をファンシーな柄のクッションなどでデコレーションしていくところです。『けいおん!』のメンバーが部室に私物を好き勝手に持ち込んで、居心地のいい空間に変えていたのを思い出しました。言ってみれば戦車のなかの空間が、日常系にとっての部室や教室みたいになっている。けれどそこはのんびりおしゃべりする場所では全然なくて、相手に勝つために仲間に的確に指示を出して、戦車を正確に操作して……という、緊迫したコミュニケーションが要求される空間です。狭いうえに騒音も振動も油の臭いもすごい。それでも試合に勝たないと廃校になってしまうわけで、外部に打って出なければいけない状況があるんですよね。そこに「室内空間の崩壊」とよく似たものを感じます。

あと、主人公のみほちゃんが戦車道をやりたくなくてわざわざ転校してくるのに、友達に引きずられて結局は戦車道をやるしかなくなってしまう展開にも、ややしんどさを感じてしまいました。あれって『新世紀エヴァンゲリオン』のシンジくんに近いところがありますよね。理不尽にもエヴァに乗らなければいけない、自分の親と向き合わなければいけない、という意味で。『ガールズ&パンツァー』では結果的に優勝してハッピーエンドでしたけど……。

noirse ハッピーエンドではありましたけど、わたしとしてはテレビシリーズのあの終わり方はつらかったですね。「忌避していた戦車道もやってみたら楽しかったです」というのは結局のところ、どこまでが本音なのかわからないところがあります。そう言わないと本人もやりきれないから、そう取り繕うしかなかったのでは……という気もしてしまいますね。

てらまっと よくわかります。みほちゃんが転校先でも戦車道をガチでやらないといけなくなったのって、負けたら廃校という理不尽な事情のせいじゃないですか。『日常系アニメのソフト・コア』のあとがきでも書きましたけど、部室が戦車になってしまったというのは本当に象徴的で、もはや安心安全なケア空間などなく、激しい競争を勝ち抜いてようやく一息つける、という非常にシビアな世界になっているんですよね。作中でも相手に降参するかどうかを話し合うシーンがありましたが、結局はこの事情のせいで、負けることも諦めることも許されない。仮に廃校がなければ、そんなに必死に勝ちにいく必要もなかったわけで、『らき☆すた』的なゆるい展開だってありえたと思うんです。

そういう意味では、劇場版の最終章(2017−)では廃校のプレッシャーから解放されて、愛すべきアホの先輩の留年回避とAO入試のために勝つ、というコミカルな動機が設定されていたのはとても良かったですね。

つむじ この時期のアニメには「廃校」がよく出てきました。『ラブライブ!』の場合も、仮に廃校がなければスクールアイドルなんてやらずに、海未ちゃんは弓道をし、穂乃果ちゃんはパンを食べ……という世界線があったのだろうと僕は思っているんですね。そういうことを踏まえると、この時期にはやはり内部空間の崩壊があったのではないかと感じてしまいます。

てらまっと そう思いますよね。閉ざされた親密な空間が壊れていくなかで、仲間と力を合わせて戦わなければこの日常を維持できない、みたいな方向性が出てきている。あえてゼロ年代批評っぽい言い方をするなら、「日常系決断主義」とでも表現できるかもしれませんね。

noirse 少し別の角度から見てみると、最近のディズニーの長編アニメーション映画って、わりと「諦めること」を肯定する話が多いんですね。わかりやすいハッピーエンドを捨てて別の道を選びとる、みたいな作品が増えてきている印象がある。『ソウルフル・ワールド』(2020)はその典型で、ジャズマンになる夢を捨てられないまま音楽の先生をしている主人公が、プロになるきっかけをつかみながらも、結局は夢を捨てて学校の先生に戻る道を選ぶんですね。それでいいのかと思わなくもないんですけど、理想の未来とは違っても自分に見合った道を選ぶ。そういった苦みのある決断を肯定する作品が増えているのは、ただひとつのハッピーエンドではなく、自分にとっての幸福のかたちをそれぞれに見出していくべきだという、多様性重視の時代の流れなのでしょう。

けれど『ガールズ&パンツァー』を見ていると、10年くらい前の作品というのもありますが、ディズニーが放棄した方向性をベタにやっているなと感じてしまうところがあります。ただこれは、地元や地縁を重視する日常系アニメの保守性がもたらした、必然的な帰結でもあると思うんですね。

てらまっと 『ガールズ&パンツァー』は舞台の茨城県大洗町が「聖地」として有名になりましたよね。作中では自分たちの学校を守り、作品の外では地域振興に貢献していく。まさに福田恆存の「保守とは横丁の蕎麦屋を守ることだ」を地で行っています。

見ていてつらかった話ばかりをしてしまいましたが、戦車で大洗の市街地をどんどん破壊していくシーンは爽快感と背徳感があって、すごく良かったです。室内空間が崩壊して外に出ていかざるを得ないというのは、過酷な競争にさらされることであると同時に、ある種の「自由」の経験でもあると思うんですね。その自由がよく表れているのが、先ほどnoirseさんが指摘されたように戦車で街中を縦横無尽に走り回ったり、建物を遠慮なくぶっ壊したりするシーンです。自分の能力次第でどうにでもなる、何でもできる開けた空間が広がっている。逆にいえば、繭のように守られた部屋のなかでは壁に遮られて、できることも限られてくるわけですよね。そういった自由……それは評判の悪い「新自由主義」そのものかもしれませんが、室内空間の崩壊によってはじめて得られる果実でもあると思います。わたしの好きな『とある科学の超電磁砲』(2009)の主人公・御坂美琴が街中でぶっ放す「超電磁砲」にも似たような自由を感じます。

つむじ そのお話も『ラブライブ!』に通じるところがあると感じました。『ラブライブ!』では1話で穂乃果ちゃんが突然歌い出すシーンがありますし、街中をライブ会場にしていることも多いんですね。たとえば、アニメでは「Snow halation」のライブは街中の特設ステージで行われます。そこにも『ガールズ&パンツァー』と同じような、「開けた空間」をいかにして自由に読み替えていくのか、という想像力が働いているような気がします。

てらまっと それはおっしゃるとおりだと思います。そういう意味では、たんに日常を保守していくだけじゃなくて、むしろそれを突破する破壊の楽しさみたいなものがつねにセットになってるんですよね。だから、わたしから見るとなんとなく「構造改革のころの自民党っぽい」「日本維新の会っぽい」という印象があるのですが、怒られそうなのでこれ以上は言いません(笑)。

生活を批評する:『ゆるキャン△』『スーパーカブ』

つむじ 話は少し変わりますが、noirseさんは『日常系アニメのソフト・コア』で「労働系」というお話をされていましたよね8。金銭や労働の話題は妙に生々しくなってしまうからか、スタンダードな日常系作品ではあまり描かれない印象がありましたが、ライブハウスでアルバイトをしたり、チケットを自分で売ったりする『ぼっち・ざ・ろっく!』を見ていると、もはや避けては通れない問題になっていると感じました。

noirse わたしが「労働系」という言葉をひねり出したのは、先ほどの批評の話にも近いのですが、「お金を使う」ことには批評的な視座が介在する余地があると思うからなんです。お金を使うという行為は、限られた資源をどう振り分けるかという実践でもあって、そこには「何に価値を見出すか」という批評的なセンスが問われる部分がある。そういう意味で労働とか賃金といった話は、日常系アニメを見ているととても気になるんですよね。

たとえば『ゆるキャン△』では、なでしこさんはバイトで貯めたお金でまずキャンドルランプを買うんですね。もっと実用的なものがほかにたくさんあると思うのですが、彼女はランプを選ぶ。そして家の灯かりを消して、ランプを点けて、キャンプで使う日を心待ちにするというシーンがあります。これは一種の「キャンプのシミュレーション」だと思うんですね。なでしこさんは実用面のみでランプを買ったのではなく、来たるべきキャンプを予感させるための演出装置として欲したフシがある。それによって彼女の日常はほんの少し、以前より充実したものになっていく。同時に、ちょっと地に足がついていないというか、やや夢見がちななでしこさんのキャラクターをよく表した買い物にもなっています。

こんなふうに『ゆるキャン△』は、労働の対価として得たお金の使い道まで細かく考えられていて、初期の日常系アニメよりも気を遣ってつくられている。その一方で『スーパーカブ』のような、ちょっとした背景からそのキャラクターの置かれた厳しい経済状況までわかってしまうような作品も誕生している……というのが日常系アニメの現在地なのだと思います。

つむじ 『日常系アニメのソフト・コア』では『はたらく魔王さま!』(2013)にも触れられていましたが、このシリーズは2022年に2期が放送されましたね。2023年夏にはその続きも放送される予定です。

noirse そうでしたね。1期では真奥さんや遊佐さんが細かくお金の話をしているところに共感をもって見ていたのですが、2期に入るとそうしたエピソードが減って、物語の展開に焦点を当てるようになってしまったのは少し残念でした。

つむじ 2期でもそういったシーンはいくつかありましたが、全体的に少なくなって寂しいというのはよくわかります。いちおう『はたらく魔王さま!』は原作も読んでいるのですが、やはり後半に行くにつれてお金の話はありつつも、基本的には異世界ファンタジー色が強くなっていきますね。

noirse 本来はそれが異世界ファンタジーの役割なんでしょうね。現実のこまごました生活から逃れるためにファンタジーを求めるのに、そのファンタジーのなかにまで生活苦やお金の話がついて回るというのは、いまの社会状況の厳しさが感じられます。

ここでもわたしが思い出すのは『スーパーカブ』ですね。現実から離れてどこまで遠くに行けるかがファンタジーの見どころのひとつですが、日常を描いた『スーパーカブ』にもこれに近い感覚があります。主人公の小熊さんの生活環境は必ずしも良くはないのですが、スーパーカブに出会い、カブがあれば自分は遠くまで行けるということに気づきます。経済的苦境が彼女の「どこか遠くに行ってしまいたい」という衝動に説得力を与えていて、見ていて少しつらい気持ちにはなるのですが、だからこそ同時に共感できるようにもなっています。

つむじ 異世界ファンタジーの作品でも、最近ではお金の話題に触れていることが多いというのはわかる気がします。たとえば『この素晴らしい世界に祝福を!』(2016)では借金の返済がつねに問題になっていますし、ほかにも「〇〇屋さんを開くためにお金をどう工面するか」といった話を描く作品が近年増えているように思います。

noirse 全体としてそういう傾向はあるのかもしれません。ただ、そのタイプの異世界ファンタジーは、現実社会をたんに異世界に置き換えているだけという印象が強いんですよね。逆に一部の日常系は、労働や生活の問題からあまりにも遊離しすぎて、かえって非現実的というか、こちらのほうがファンタジーに思えてしまうときもあります。けれど『スーパーカブ』の場合は小熊さんの生活に現実味があるので、彼女たちがカブに乗って走り出すところは、優れたファンタジーを見ているような爽快感がありました。

そう考えると、やはり『けいおん!』と『ぼっち・ざ・ろっく!』は対照的ですね。劇場版の『映画けいおん!』(2011)ではロンドン旅行に行くところから、音楽によってどこまで遠くに行けるかという話になっていきますが、他方で『ぼっち・ざ・ろっく!』だとお金の問題に絡めとられてしまって、思うように身動きがとれなくなっています。最終話の「今日もバイトかぁ……」というぼっちさんの印象的なセリフは、彼女たちの「日常」が生活や労働のままならなさと切り離せないことを示していますよね。そのおかげでなかなか遠くまで行くことができず、いまのところ「中景」が限界なのかなという感じがします。

てらまっと 経済的苦境がバネになって〈ここではないどこか〉への志向を生むこともあれば、逆に目先のお金の問題にとらわれてしまうこともある、ということですね。たしかに、ぼっちちゃんは中景、つまり社会のレベルでがんじがらめになっている印象があります。もし彼女に〈ここではないどこか〉への強い意思があれば、周りに友達がいなくたってたいした問題じゃないというか、通過点として割り切れるんじゃないかと思うんです。逆にいうと、彼女はひとりではそういった遠景をうまく想像できず、学校やメディアの相互評価ゲームでちやほやされることにばかり気をとられていて、だからこそコミュニケーション不全に苦しんでいるように見える。

でもそんなの本当はどうでもいいわけじゃないですか。大事なのは有象無象の連中に褒められることなんかじゃなくて、彼女をちゃんと認めてくれる少数の人たちがいて、小さくても親密なコミュニティがあって、そのなかで自分らしくいられるということですよ。そして彼女はもうそれを手に入れている。虹夏ちゃんやリョウちゃんや喜多ちゃんとなら、ぼっちちゃんがひとりだったときよりもずっと遠くまで行ける。「気がついたらこんなに遠いところまで来てしまった」9というのが『けいおん!』の遠景でしたが、これは『ぼっち・ざ・ろっく!』でも変わらないと思います。ぼっちちゃんもコミュ障だろうがなんだろうが、気づいたらいつのまにか遠くまで飛んでいる──そういう翼をすでに持っていると思うんです。

作中の結束バンドには「星座になれたら」という曲がありますが、これはまさに夜空の星々という「遠景」を扱ったものですね。そこでは「君と集まって星座になれたら」と歌われています。自分ひとりで輝く自信はないけれど、集まれば星座になれるかもしれない。かつてのセカイ系では「キミとボク」というミニマルな異性愛ユニットによって〈ここではないどこか〉が目指されましたが、日常系ではそのためのエンジンが同性コミュニティへと転換されている印象を受けます。

このあたりの話を主題的に扱った作品としては、ほかに『宇宙よりも遠い場所』(2018)がありましたね。これもまた「君と集まって星座になる」、つまりは遠くまで行くための中間共同体の役割を正面から描いていたように思います。

ポスト日常系の政治性:『まちカドまぞく』『スローループ』

つむじ ここまでのお話をまとめると、日常系にはいくつかの方向性が潜在しており、そのそれぞれの可能性を延長していった先に、ひとつの到達点として『ゆるキャン△』や『ヤマノススメ』、あるいは『ぼっち・ざ・ろっく!』といった作品があったのだろう、というふうに感じます。続いてはこうした到達点のさらにその先、日常系の枠組みを問い直していくタイプの作品について考えていきたいと思います。

noirse 到達点という話でいうと、日常系の「外部」にはおそらく「外部への進出」と「外部からの侵入」という2通りのベクトルがあると思うんですね。『ヤマノススメ』が前者の到達点だとすれば、後者のいちばん極端な例が『がっこうぐらし!』なのでしょう。

とくに『がっこうぐらし!』は、日常系というジャンルが流行してから少し時間が経っているせいか批評的な感覚があって、「外部からの侵入」がゾンビという象徴的なかたちで描かれています。これは具体的にいえば「死」ですよね。なので『がっこうぐらし!』も、日常に突然入った亀裂にいかに対処するか、日常をいかに回復するかという問題をいくぶんか背負っているのだと思いますが、それをもう少し穏当なかたちでうまく表現しているのが『スローループ』(2022)なのかな、という気がします。

つむじ 日常の亀裂に対処するタイプの作品としては『まちカドまぞく』も挙げられると思います。2期(2022)や原作漫画ではシャミ子や桃、あるいはミカンといったそれぞれのキャラクターの背後にある暗い過去みたいなものが明るみに出て、それが「外部」的なものとして侵入してくるなかで、どうにか日常を続けていくところに主眼が置かれている印象があります。

noirse 今回の座談会のために『まちカドまぞく』をはじめて見たんですが、大変おもしろかったですね。作中のセリフも原作から引っ張ってきていると思うのですが、センスがありました。

てらまっと セリフ回しや擬音の表現が卓越していますよね。わたしは「ぶち転がす」という言い方がすごくお気に入りです(笑)。

おふたりが指摘されるように『まちカドまぞく』と『スローループ』はどちらも、日常の危機が織り込まれた日常系アニメですよね。『まちカドまぞく』についてはわたしもアニメ1期を見たときに感銘を受け、ブログ記事を書いたことがあります10。そこでは日常というものが無自覚に謳歌されるものから、自覚的に保守されるべきものへと変化している、という趣旨の話をしました。こういう問題系をわたしは勝手に「ポスト日常系」と呼んでいて、2014年に『日常系アニメのソフト・コア』を開催する前、つまりは震災直後から個人的にずっと関心を抱いているテーマなんです。

『日常系アニメのソフト・コア』のあとがきでは、座談会の冒頭で引用されているとおり、ポスト日常系の特徴として「室内空間の崩壊」に注目しました。そこで引き合いに出したのが『とある科学の超電磁砲S』(2013)ですが、とはいえ室内空間をめぐる話というのは、ポスト日常系にとってはそこまで本質的なテーマではないんです。本当に重要なのは、室内空間が壊れることによって、それまで日常系作品から排除されてきた生の理不尽や不条理といったものが可視化されることにあるんですね。その結果、自分たちが当たり前に過ごしてきたこの日常というものが、じつはさまざまな欺瞞や虚飾に満ちており、いろいろな差別や抑圧を隠蔽してきた括弧つきの「日常」であったことが明らかになる。しかしそうだとしてもなお、この「日常」を選び直すことはできるのか、肯定することはできるのか──という問いを内包しているのが、わたしにとってのポスト日常系のテーゼなんです。最近だと『4人はそれぞれウソをつく』(2022)がまさにこのタイプの作品でした。

つむじ その観点から見ると、やはり『まちカドまぞく』はポスト日常系っぽい作品ですよね。シャミ子たちの日常の背後にはいろいろな問題が潜んでいて、それがだんだんと明らかになっていくという展開をたどっています。

てらまっと おっしゃるとおりです。『まちカドまぞく』のシャミ子の家庭はとても貧乏ですが、その理由を探ると、自分たちがじつは封印された「魔族」の末裔で……というかなり重い話が冒頭から展開されますよね。ここには明らかに、日本社会で差別に遭うことの多い民族的マイノリティの問題が重ねられている。ただ、自分の先祖を封印したうえに貧乏を強いてくる「魔法少女」という存在は、宿敵であると同時に自分の命を救ってくれた大切な友人でもあります。つまり復讐ではなく、連帯による日常の延長が目指されているんですね。

そうやってドタバタな日々を過ごしていくうちに、シャミ子は封印が少し解けて経済事情も良くなるんですが、今度は魔法少女の桃が弱体化してしまって、一緒にこの町を守っていくことになる。アニメ化された範囲ではいったい何から町を守るのかまったくわからないわけですが(笑)、舞台になっている「多魔市」ではなぜか人間と魔族が平和裏に共生していて、そのためにさまざまな秘密が隠されているんですね。そしてこの秘密が、桃の暗い過去やシャミ子の失われた記憶、行方不明の家族と深く関係している……といった具合に、じつはひどく危ういバランスのうえに「日常」が成立していることがわかってくる。

けれども重要なのは、そういった秘密を暴いて自分と町の成り立ちを知って、全部ひっくり返してハイおしまい、とはおそらくならないことです。そうではなくて、シャミ子は本来なら敵であるはずの魔法少女と仲良くなり、町のあちこちに隠れている魔族とコンタクトを取って、自分や友人たちの悩みを少しずつ解決していく。町を守るということには、もちろん「外部」からやってくる敵と戦うことも含まれるでしょうが、それよりもむしろ、種族をまたいだ地域共同体のようなものを立ち上げて、町の改善や維持管理をしていくことに重点が置かれているように見えます。そしてその過程で、自分自身や自分の大事な人たちの謎もしだいに明らかになっていくという、ごく穏当な「改良主義」を採用している。

この方向性は、わたしには『とある科学の超電磁砲S』とじつはよく似ているように感じます。物語の舞台となる「学園都市」にはさまざまな不正や陰謀が渦巻いており、日常の水面下では虐げられている人たちが大勢いる。そういう括弧つきの「日常」を、テロや拡大自殺によって一挙に転覆しようとするのではなく、あくまでこの日常を引き延ばしながら、しかも同時にそうした不正を少しずつ減らし、より多くの人が包摂される社会へと地道に改良していくこと。脆く壊れやすい日常、欺瞞に満ちた日常を、それでも肯定することは可能なのか。そのためにはどのような行為が、倫理が、責任が要請されるのか。それがポスト日常系の問いとしてあるのではないかと思っています。

noirse そうすると、ポスト日常系もある意味では保守的なジャンルになるわけですよね。

てらまっと 基本的にはそのとおりだと思います。ただ『まちカドまぞく』の場合はもう少し複雑ですよね。シャミ子たちのコミュニティには本来相容れないはずの人間と魔族、魔法少女が含まれていて、種族を超えた連帯によって問題に対処していくという意味ではきわめてリベラルともいえる。しかも同時に、そこには天皇制の問題が絡まっているようにも見えます。

この作品の舞台の「せいいき桜ヶ丘」は、『耳をすませば』(1995)と同じ東京郊外の聖蹟桜ヶ丘駅周辺がモデルですが、この「聖蹟」というのは、かつて明治天皇が狩りなどで訪れたことが由来なんですね。そして作中で鍵を握る魔法少女の名字は、皇居がある区の名称と同じ「千代田」です。千代田桜という行方不明の魔法少女の聖なる足跡、つまり「聖蹟」をたどることが物語を駆動する重要な要素になっている。さらにシャミ子というのは「シャドウミストレス優子」の略称ですが、「ミストレス」には女主人や女王といった意味があり、作中では「闇の女帝」などと大げさに呼ばれたりもしています。そういう意味で『まちカドまぞく』には明らかに、天皇制をリベラルに(?)読み替えていくような政治的ポテンシャルがあると思うんですね。

ただ、地縁的な共同体と日々の地道な改良を重視するという点では、やはり保守的といえるかもしれません。ドラスティックな変革によって差別や抑圧を一挙に解消しなくてはいけない、という革新勢力に近い立場も当然ありうるわけですから。実際に『とある科学の超電磁砲S』に敵として出てくる人たちは作中でひどい不利益を被っていて、それゆえに実力行使で体制を転覆しようとします。学園都市は新自由主義をさらに極端にしたような、きわめて能力主義的なヒエラルキーに支配されていて、超能力を持たない、もしくは弱い能力しかない人たちは、周縁に追いやられて不良やテロリスト予備軍や実験台になるしかない。

ところが御坂美琴とその友人たちは、そのことを知ったうえでなおテロリストを掃討し、そうして訪れた束の間の平穏な日々をめいっぱい楽しもうとする。結果的に学園都市の巨大な闇を温存しつつ、以前よりほんのわずかに改良された「日常」へと着地するわけです。ここにはポスト日常系アニメの本質があると思います。美琴は学園都市の欺瞞や不正を知りながら、それでも自分たちの生きる日常を選び直しているわけですから。最近話題になった『リコリス・リコイル』(2022)にもまさにそういう展開がありました。

長々と話してしまいましたが、個人的にはこの「それでも」や「にもかかわらず」といった逆接の表現にこそ、ポスト日常系を特徴づける態度表明というか、ある種の強い政治性が宿っているように感じます。もちろん、政治的に相容れないと感じる人も多いと思いますが……。

noirse 先ほど『ゆるキャン△』ではSNSはLINEのようなものしかないという話をしましたが、彼女たちは外部の情報から距離を置いていて、犠牲や差別といった日常の背後にあるものと切り離されているといえますね。

てらまっと そこは重要なポイントですよね。その点で『ゆるキャン△』は、室内空間から進出しつつも社会や政治から情報的に隔離されているという点で、やはりオーソドックスな日常系の枠組みを堅持しているように見えます。

他方で、先ほど話題に出た『スローループ』を見てみると、これはポスト日常系アニメのもうひとつの問いを描いていると思うんです。『がっこうぐらし!』ほど極端ではありませんが、『スローループ』もあらかじめ日常が壊れた地点から物語が始まっています。この作品の主人公であるひよりちゃんの日常は、父親が死んでしまったせいで冒頭から明らかに失調している。彼女は父親の死をうまく受け止めることができず、軽い鬱のような状態になっているんです。この作品が主題的に描いているのは、そうやってある日突然壊れてしまったり、うまくいかなくなったりする日常をどうやって立て直すか、あるいはどうやってもう一度新しく始めるか、という問いなんですね。

そこで『スローループ』が提示する答えが「小春日和」というものです。これは親の再婚で義理の姉妹になる小春ちゃんとひよりちゃんという2人の主人公の名前でもあるわけですが、辞書的には晩秋から初冬にかけての、まるで春のように暖かい穏やかな日を指す言葉です。ここには『けいおん!』の山田尚子監督のいう「刹那の輝き」11、つまりは一瞬で過ぎ去ってしまう青春の日々のそれゆえの美しさといったものを、別方向に継承・発展させた意味合いが込められていると思うんですね。

冬の始まりのわずかな「小春日和」は、青春の輝きと同様、あっという間に失われてしまうものです。けれどここで大事なのは、「輝き」という視覚的な隠喩から「あたたかさ」「ぬくもり」といった触覚的な隠喩へとシフトしていることです。冬というのはまさに人生の苦しさやつらさ、父を失ったひよりちゃんの深い悲しみといったものを示唆しているわけですが、そういう苦しい季節にも時折、小春日和のような暖かな日がある。それがこの2人の姉妹の日常なんだ、それがあれば人は冬を、人生を乗り越えていけるんだ──というかたちで日常の価値を再定義しているんですね。日常の終わりを織り込んだうえで、それでもそこに意義を見出そうとしている。ただ、わたしが好きなのはこの2人から微妙に疎外されている恋ちゃんのほうなんですけど……(笑)。

つむじ 『スローループ』のEDテーマ曲「シュワシュワ」には、「過去も未来も笑っちゃうような/今がずっとここにありますように」という歌詞がありますね。てらまっとさんのおっしゃる『スローループ』のコアはこの歌詞に端的に表れているように思います。

てらまっと おっしゃるとおりです。「過去も未来も笑っちゃうような今」というのは、一読しただけでは意味がよくわかりませんが、これは要するに、過去の悲しみや未来の不安といったものに対して〈いま・ここ〉の楽しさが支えになるということでしょう。

もちろん、この束の間の日常の背後にはさまざまな生の理不尽が潜んでおり、「小春日和」のように一瞬で失われてしまうかもしれない。「シュワシュワ」はサイダーの泡のように楽しいけれど儚い現在を歌った曲で、EDの映像が壊れやすいシャボン玉で遊ぶ少女たちの姿なのも示唆的です。しかし、それでもこのかりそめの日々は、かつて訪れた、そしてこれから訪れるであろう寒く冷たい季節を笑って生きるための、かけがえのない時間としてとらえることもできる。平穏な日常はやがて失われるものであり、しかしそうだとしても──というよりだからこそ、それが失われたあとの日々を生きるためのよすがにもなる。ふたたび日常を立て直すための動機にだってなるかもしれない。これが『スローループ』の回答です。壊れたり直したりといった「日常」そのものの仮設性という意味では、一時的なテントで過ごす『ゆるキャン△』の系譜にあるともいえるかもしれません。

さらにいうと『スローループ』の回答は、先にnoirseさんもおっしゃっていたように、アニメを見るわたしたち自身のあり方に結びついていると思うんですね。現実に不利益を被ったり虐げられたりしている人がいるときに、のんきにアニメなんか見ている場合なのか。この社会のさまざまな問題から、あるいは自分の人生から目を逸らしているだけじゃないのか。そういう道徳的なツッコミを自分自身に向けたときに、それでもアニメを見たりゲームをしたり漫画を読んだりすることを肯定できるだろうか。

『スローループ』にならえば、アニメを見ていない時間、つまりは人生という寒い冬を生き延びるためにこそ、アニメを見ている束の間の時間が「小春日和」として機能するのだ、といえるかもしれません。フィクションはシャボン玉のようにすぐに消えてしまうけれど、だからこそそれは日々の苦しみを一時的にやわらげる「鎮痛剤」にもなる。アニメを見ること自体が社会改良につながるなんてまったく思いませんが、それでもあと一日くらいは、自分や他人を殺さずに踏みとどまるための慰めを与えてくれるかもしれない。

noirse 「日常が壊れたあと」という視点はとても大事だと思いますし、実際に多くの人が求めているんだろうという印象を受けます。日常系の流れとは少しずれますが、『人類は衰退しました』(2012)や『少女終末旅行』(2017)、あるいはたつき監督の『けものフレンズ』(2017)や『ケムリクサ』(2019)といった、社会が滅んだ「あと」の世界を描いているポスト・アポカリプス作品の系譜がありますよね。これは自分たちの社会が衰退していることを理解したうえで、どうやって生きていくのかという問いに答えようとする試みとして解釈できます。そこには衰退したり行き詰まったりしてしまった何かを受け入れるという姿勢があるはずで、これは『スローループ』にも通底するものだと思います。

つむじ いまのお話を聞いていて、2010年代半ば以降の日常系における流れみたいなものが見えてきたような気がします。〈いま・ここ〉といかに向き合うのか、ということが10年代を通してつねに問題になってきたと僕はずっと思っていて……少なくとも、この時期に10代を過ごした僕が直面したのは、〈いま・ここ〉という輝かしい瞬間が、そして多くの日常系アニメがいつかは終わってしまうということでした。僕はもともと『きんいろモザイク』などの作品が大好きだったので……(笑)。

これまで議論してきたように、学校や部室などの室内空間から放り出されてしまった結果として生じたひとつの方向性が、社会をはじめとする「外部」に開かれていくというものでした。これは基本的に『NEW GAME !』のような、コンフリクトを乗り越えていく路線に向かうんだと思います。そこでは室内空間によって庇護されていた輝かしい日常はあらかじめ存在しないことになっているか、あるいはもはや存続できそうにないので新自由主義的な外部にみずから打って出て、個々人の能力と裁量で〈いま・ここ〉を内部的な空間へと読み替えていくという戦略が採られている。僕が好きな作品のひとつである『ラブライブ!』はその好例だと思います。

ただそこでは、輝かしい(かった)日常の喪失からいかにして回復するのかという問題が取り残されていた印象があるのも事実です。だから、かつてあったものとしての日常にいかにケリをつけるのか、という問いに対して『スローループ』がひとつの回答を提示しているのは重要だと思います。たとえこの日常が終わったとしても、それが過去や未来と向き合うための原動力になる。そうやって〈いま・ここ〉をとらえ直すことは、10年代の日常系の系譜についてのひとつの総括となっているようにも感じました。

京都アニメーションとテロリズム:『小林さんちのメイドラゴン』『氷菓』『リズと青い鳥』

つむじ 続いて、京都アニメーションの作品について見ていきたいと思います。僕の印象論にはなってしまいますが、2014年ごろを境に京都アニメーションが制作する作品の方向性が変わってきたように感じています。2010年代の前半までは『けいおん!』はもちろん、『日常』(2011)や『たまこまーけっと』(2013)、あるいは『中二病でも恋がしたい!』(2012)などの「日常」に焦点を当てた作品が多くありました。しかし後半に入ると、そうした路線をある程度継承しつつも『響け!ユーフォニアム』(2015)や『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』(2018)といった、より内容の重い映像美に重点を置いた作品が増えていった印象があります。また避けて通れないものとして、やはり2019年の事件がありますね。

てらまっと わたしはじつは「けいおん原理主義者」でもあるので(笑)、やたらシリアスな『響け!ユーフォニアム』や『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』はすごく苦手なんですよね。ただ、一般的にはどちらもとても評価が高いですし、これらの作品から見始めたという人もたくさんいるんでしょうね。

noirse 『日常系アニメのソフト・コア』でも書きましたが、『けいおん!』では、自分たちが楽しく過ごしている時間は過去の人たちの積み重ねの上に成り立っている、つまりそこに「歴史」があることが明らかになってくる、というのが鍵になっていると思うんですね。山田尚子監督が次に手がけた作品が、商店街を舞台にした『たまこまーけっと』であることからもそれがわかります。自分たちが生活している環境と、それが形成されるまでの時間を丁寧に追っていくと、どうしても共同体や歴史の話になっていき、最終的に集団のなかで生きることや、それに伴う軋轢・衝突といった内容へと移っていく……その結果として『響け!ユーフォニアム』のようにシリアスな展開のある作品が生まれてきたのかな、とも思います。

ただ、そもそも京都アニメーションは『CLANNAD』(2007)などですでに社会の厳しさを描いていたはずなので、そこまで単純化できるようなものでもないんですよね。『響け!ユーフォニアム』での集団の軋轢や、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』での「死」なども、2000年代くらいから扱っていたわけです。とはいえ、わたしが京都アニメーションの作品を見始めたのは『らき☆すた』からで、なぜ『AIR』(2005)のような作品から、日常系の閉じた世界を描く方向に向かっていったのかは、いまひとつピンとこないところです。

てらまっと その点に関して、志津Aさんが「日常における遠景──「エンドレスエイト」で『けいおん!』を読む」(『アニメルカ vol. 2』、2010)という論考で書かれていたのは、一般的に対立させられがちな「セカイ系」と「日常系」には通底している要素がある、というものでした。これはヒグチさんもブログで同様のことを指摘していたと思いますが12、『けいおん!』のような典型的な日常系作品にも、キャラクターたちを遠いところから振り返って眺めている「視線」がつねに織り込まれていて、それがセカイ系作品を特徴づける遠景、つまり〈ここではないどこか〉とよく似た役割を果たしているのではないか、という内容です。『AIR』がしばしばセカイ系に分類されることを踏まえると、この議論はある時点からの京都アニメーションの日常系シフトに、それ以前との連続性を読み込むことを可能にしてくれるように思います。『AIR』と『けいおん!』は断絶しているのではなく、むしろひそかにつながっていると考えたほうがいいのかもしれません。

noirse なるほど。明示的には描かれていないものの、日常の外部からの視点が『けいおん!』にも見られるというのは重要ですね。そこからふたたび社会へと開かれていくような作品をつくり始めたというところなんでしょうか。

てらまっと 京都アニメーションが自社のレーベルで出版したライトノベルをアニメ化する流れが出始めるのは、たしかそのあとくらいからでしたよね。わたしはもはや完全に老害なので、『らき☆すた』や『けいおん!』をやっていたころがいちばん好きです。おふたりは、京都アニメーションの作品をどんなふうに見ていましたか?

つむじ 僕ははじめて見た深夜アニメが『中二病でも恋がしたい!』だったこともあり、その前後の時期の作品がいちばん好きでした。『天城ブリリアントパーク』(2014)や『無彩限のファントム・ワールド』(2016)はお気に入りの作品です。全体的に作画も良くて内容もおもしろい作品が多かったので、すごく好きな制作会社でした。ただ、どこかのタイミングで「映像がとてもきれいな制作会社」というイメージが定着していったような印象があって、その極致として『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』があったように感じています。その波にはうまく乗れなかったような気もしますが、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』もそれなりに好きな作品でした。

noirse わたしは『らき☆すた』と『涼宮ハルヒの憂鬱』再放送(2009)から『けいおん!』に入って、『氷菓』(2012)や『中二病でも恋がしたい!』くらいまでの京都アニメーション作品が良かったと感じてしまうタイプの人間ですが、京都アニメーションの大まかな方向性ってもともと2本柱だと思うんですよね。ひとつは『MUNTO』(2003)あたりから始まる閉じた方向性で、もうひとつが社会へと開かれていく方向性です。いまはどちらかというと後者の作品が増えているんだと思いますが、それに加えてもともと『AIR』や『CLANNAD』のような「泣かせ」の路線があって、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』でさらに広い層に届いていったような印象です。そういう意味では一貫性があるような気がしますね。個人的には、もう少し前者の揺り戻しがきたらうれしいのですが……。

つむじ わかるような気がします。それから少し経ったころ、ちょうど『劇場版 響け!ユーフォニアム〜誓いのフィナーレ〜』(2019)を見て、同じ年の9月の『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 − 永遠と自動手記人形』の公開を待っているときにあの事件が起こったので、すごく衝撃を受けたことはよく覚えています。

てらまっと 日常系というジャンルが2000年代後半から10年代前半にかけて盛り上がって、そして10年代の最後の年に京都アニメーション放火殺傷事件が起こった。それがある種の必然だったなんてまったく思いませんが、ただ『“日常系アニメ” ヒットの法則』(キネマ旬報社、2011)という本でも論じられていたように、バブル崩壊後の失われた何十年かを更新し続け、非正規労働とデフレ経済が常態化していく日本社会で、穏やかな日常系作品が人々の癒やしとして、もっといえば「鎮痛剤」として流通していた側面があるのではないかと思っています。大塚英志さんは昔「サプリメント」なんて呼んでいましたけど、それよりもさらに事態が進行しているというか……。そこで日常系が提示していた処方箋は、経済的な条件がますます厳しくなっていくなかで、ヴァーチャルな趣味のコミュニティや中間共同体を支えに生きていこう、というものでした。

けれども、それは逆にいうと、コミュニティでうまくやっていくためのコミュニケーション能力が重視されるということでもあって、さまざまなハンディキャップによってコミュニケーションが得意ではない人たちは、そこから必然的に排除されることにもなる。『ぼっち・ざ・ろっく!』のぼっちちゃんはまさにその予備軍でしたよね。だからこそ、虹夏ちゃんとの偶然の出会いが「奇跡」として立ち現れるわけです。ところが現実には「虹夏ママ」なんて存在しないので、先に触れた「共助」の前提となるコミュニティからこぼれ落ちていく人たちが大勢いる。本来なら、そうやって中間共同体から脱落していく人々を国家が「公助」によってすくい上げなければいけないのですが、しかしそれは行政がある種のビッグブラザーとして個人を管理しなければ難しいところがあって、現行の体制では限界があると思います。わたし自身は、共同体なんかなくたってひとりで好きに生きていけるような世界が理想なんですけどね……。

『令和元年のテロリズム』(新潮社、2021)というルポルタージュによると、京都アニメーションの第1スタジオに放火してスタッフ36人を殺害し自分を含む34人に重軽傷を負わせた青葉真司被告は、家庭がほぼ完全に崩壊していたそうです。非正規の職とアパートを転々とするうちに精神を失調して軽犯罪を繰り返し、行政による自立支援施設のようなところに入っていたらしい。だから、公助がなかったわけではないんです。それでもあの事件を防ぐことはできなかった。

この手の事件は定期的に起こっていて、2000年代後半にも17人が殺傷された秋葉原通り魔事件がありました。犯人の加藤智大は2022年に死刑が執行されましたが、事件当時、なぜ彼はネット掲示板のコミュニティに包摂されて生きられなかったのだろう、と濱野智史さんが書いていました13。こういった事件を見ると、鎮痛剤としての大衆向けフィクションや、それを軸とした想像的なコミュニティでは究極的には人を救うことなんてできない、というのがよくわかります。問題は、そうやって社会からこぼれ落ちる人たちが公助によってもカバーしきれず、一定の確率で拡大自殺や無差別殺人のような社会への復讐(テロ)が発生することです。とりわけ京都アニメーションの事件の場合、社会から弾き出された青葉被告に最後まで寄り添ったのがアニメだったことを示している。だからこそ、結局は自分を救ってくれなかったアニメとその関係者が標的になり、自作の小説をパクられたなどという妄想に取り憑かれてしまったのかもしれません。

いずれにせよこの事件は、アニメをはじめとする大衆向けフィクションが一種の鎮痛剤、あるいは社会福祉としての役割を背負わされているという、日本社会の現状を映し出しているように感じます。事件当時から「京都アニメーションの作品にいつも勇気づけられていた」といった応援や哀悼の言葉がたくさんありましたが、これは裏を返せば、本来であれば家族や地域共同体やそのほかのコミュニティが果たすべき役割を、京都アニメーションがヴァーチャルなしかたで肩代わりしていたということではないでしょうか。そしてもちろんわたし自身も、それと知らずにそこに加担していた。

noirse 本来であれば社会や政府、国家が支援すべきところを、かわりにアニメがエンパワーメントしているというのはそのとおりだと思います。もちろん、国家がテロの標的になっていいわけでもありませんが……。とくにフィクションにおいては、過剰に作品に同一化してしまい、自分の望まない展開が発生したことで逆恨みするという例はたくさんあるように思いますね。

てらまっと 困難な境遇にある人が、手を差し伸べてくれた人に過大な期待を抱き、それが満たされずにかえってその人を憎悪してしまう、というのもよく聞く話ですよね。たんなる臆測にすぎませんが、あの事件ではアニメがまさにそうだったのかもしれません。

近年の「推し」ブームを見ていても、社会におけるフィクションの位置づけがやや大きくなりすぎているような気がします。フィクションが過剰な役割を背負わされているのだとしたら、逆に優れた作品をつくれば多くの人に良い影響を与えることができるのかもしれません。けれどそれはフィクションと現実との差異をぐずぐずにすることだし、現実の社会改良への努力や政治参加への意思をスポイルしてしまう可能性だってあると思うんです。わたしはアンデルセンの「マッチ売りの少女」という童話が好きなのですが、あれはまさにフィクションの効能と限界を描いたものですよね。マッチの炎のなかの幸福の幻影(フィクション)は、惨めに死にゆく少女の慰めとしては機能するけれど、彼女をその境遇から救い出してくれるわけでは決してない。必要なのは児童労働の根絶であり、そのための不断の社会改良です。

ところで、京都アニメーション制作の『小林さんちのメイドラゴン』(2017)は、恐ろしいドラゴンのトールちゃんが会社員の小林さんのもとに美少女メイドとしてやってくるという話でした。すぱんくtheはにーさんが指摘していたように、これは本来コミュニティに受け入れるべきではない危険な存在を、それでも「(疑似)家族」として受け入れることができるのか、というきわめてクリティカルな問題を扱っているわけですよね14。人間とは相容れないはずの存在をメイドとして受け入れて、その危ういズレをコメディとして描いていく。事件後の最初のテレビアニメは、たしかこのシリーズの2期(2021)だったと思います。人間不信に陥っていた危険なドラゴンのイルルを、それでも小林さんが自身の家族的コミュニティに受け入れていくという話でした。もちろん事件前から制作は決まっていたのでしょうけど、ここに京都アニメーションの倫理というか、ある種の覚悟のようなものを見ないでいるのは難しいですよね。

つむじ 『小林さんちのメイドラゴン』は、近年の京都アニメーション作品では日常系に分類されるものですよね。アニメというヴァーチャルな共同体の役割を自覚的にとらえ直し、その困難を知りながらそれでもその可能性に賭けるという意味で、これもまたひとつのポスト日常系アニメといえそうです。

noirse 先ほど「ケア空間」の話をしましたが、日常系アニメにはある種の「異端者」をコミュニティの力で包摂するという役割もありますよね。とくに京都アニメーションはこの路線を重視している印象があり、それは『小林さんちのメイドラゴン』はもちろん、『中二病でも恋がしたい!』などにもわかりやすく表れていると思います。ヒロインの六花さんは父親の死を受け入れることができず、中二病というファンタジーを生きることでどうにか毎日をやり過ごしていて、それを主人公の勇太たちが見守っているという構図でしたよね。『けいおん!』の唯さんや『涼宮ハルヒの憂鬱』のハルヒさんからもよく似た印象を受けます。異端者をコミュニティに包摂するというモチーフは、どの作品でも一貫しているのかもしれません。

あとは『氷菓』も重要ですね。この作品では千反田えるさんらが所属する「古典部」のOBが過去の事件の犠牲になっており、その先輩の心の叫びが「氷菓(ice cream=I scream)」という部誌のタイトルに隠されています。そしてそれが明らかになったことで、自分たちが過ごしている日常の基盤にあるものを再認識させられる──という話でしたが、この「I scream」がいま目の前で起きている、つまり誰かが苦しんで叫んでいるのであれば、コミュニティの力でそれを受け止めなければいけない、というのが京都アニメーションの一貫した哲学だったのではないでしょうか。だとしたら、当の京都アニメーションがああいった事件に見舞われてしまったのは皮肉というか……本当に痛ましいかぎりです。

そう考えると、しだいに「包摂」の効能が失われてきている、コミュニティが機能不全に陥っているというのが日常系の現在地なんだと思います。『スーパーカブ』の小熊さんは偶然カブに出会ったから救われたのであり、『ぼっち・ざ・ろっく!』のぼっちさんも本当はもう少し別のかたちのサポートが必要なところを、バンドメンバーと運良く巡り合えたことで活路が開けています。もはやヴァーチャルな中間共同体すらも崩れつつあるなかで、いかにして日常系が延命していくのか、という感じになりつつありますね。

つむじ そうなると、誰かが叫んでいるから助けなくてはいけない、という方向性を提示してきた京都アニメーションの作品が、その前提となる包摂機能の弱体化によって成立しにくくなっているというのもわかる気がします。

noirse 『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』も、叫んでいる人々の声を「手紙」というかたちで拾い上げて伝えていくという意味では、しっかりと京都アニメーションらしい作品だったと思います。一方で『ツルネ』(2018)や 『響け!ユーフォニアム』はまだ進行中の作品ですが、叫んでいる人を包摂していくタイプの話ではなさそうですし、後者はむしろコミュニティ内での衝突やすれ違いなどに焦点が当たっている印象があります。今後もこういった作品が増えていくのだとしたら、もう京都アニメーションはひとつの役目を果たしたのかな、とも感じます。

つむじ いまのお話を聞いていて、京都アニメーションが制作した劇場用アニメにも似たような傾向があるのではないかと思いました。たとえば『聲の形』(2016)は、聴覚障害のためにうまく話すことができない硝子の声なき声、つまり「叫び」を受け止める話ですよね。そしてその過程で、いじめが原因で孤立していた将也もいろいろな人とコミュニケーションをとりながら、少しずつ自分の居場所を見つけていく。そういう意味で、これはまさに京都アニメーションが制作すべき作品だったのだろうと感じました。その一方で『リズと青い鳥』(2018)には、そこまで京都アニメーションらしい印象は受けませんでしたが……。

てらまっと 山田尚子監督の作品はかなり独特なところがありますよね。映画っぽい演出ばかりが注目されますが、個人的には『たまこまーけっと』や『たまこラブストーリー』(2014)でしばしば見られるように、「だじゃれ」がストーリーに絡んでくるのが隠れた特徴ではないかと思っています。たとえば『たまこまーけっと』でいちばん鮮やかだったのは、「not only A but also B」という英語構文から「AだけでなくBも」という日本語訳を経由して「あ、枝毛(えだげ=Aだけ)」というセリフへと連鎖していく会話でした15。『聲の形』でも硝子ちゃんの告白シーンで「好き」が「月」に聞こえてしまうというだじゃれっぽい展開がありましたし、『映画けいおん!』では「not so much A as B」を「not so much A あずにゃん」に読み替える遊びが重要な役割を担っていましたよね。

これはフロイトに言わせれば「無意識」の働きということになるわけですが、とくに山田監督が吉田玲子さんとのタッグで手がけた作品の特徴として、言葉遊びのようなセリフや癖になっている動作など、キャラクターの無意識への注目が挙げられると思います。そしてこの無意識のプロセスは、日常のなかのささやかな偶然、あるいは小さな奇跡にアクセスするための通路として機能している。

山田監督の『リズと青い鳥』でも、ラストシーンでみぞれと希美がたまたま同じ言葉を同時に発話し、みぞれが「ハッピー・アイスクリーム!」と叫ぶくだりがありますが、これも偶然の一致ですよね。この作品はごく大雑把にいえば、すれ違うことを恐れていた2人が「disjoint」、つまり数学的には「互いに素」であるような、うまく嚙み合わないバラバラの個人であることを受け入れていくというストーリーです。けれどもバラバラだからこそ、ただの偶然の一致がひとつの奇跡として立ち現れ、それを幸福のしるし(ハッピー・アイスクリーム)として解釈することが可能になる。要するに、disjoint(不一致)であることが、joint(一致)という奇跡の可能性の条件なんですね。

少し古い話になりますが、かつて『思想地図 vol. 4』(2009)所収の「物語とアニメーションの未来」という座談会で、セカイ系と比べて日常系では奇跡を描けないという批判がありました16。ここで語られていた「奇跡」というのは、本来は不可能なことが可能になるというタイプの奇跡、批評家の村上裕一さんの言い方では「神学的奇跡」にあたるものです。死んだはずの人が生き返るとか、そういうやつですね。

一方で、たとえば『けいおん!』では先ほどnoirseさんがおっしゃっていたとおり、1期の第1話で唯ちゃんが軽音楽部に入るときに、演奏してくれたみんなに対して「あんまりうまくないですね!」って言うじゃないですか。そして2期の最終話でも、あずにゃんが「天使にふれたよ!」の演奏を聴いたあとに、一言一句同じ「あんまりうまくないですね!」って言うんですよ。これもやはり偶然の一致ですが、それこそがまさに日常における小さな奇跡、村上さんの用語では「確率的奇跡」に相当するものであって、そのなかに〈いま・ここ〉を超え出ていく「ミクロな超越性」とでもいうべきものが宿っている。山田監督はたんに刹那主義的に青春の輝きにこだわっているわけじゃなくて、それが昨日や今日とは違う明日へとつながっていく、未来をよりオープンなものにしていく回路を無意識や偶然といったかたちで描き込んでいるんだと思います。

ただ、そこにはきわめて両義的な性格があるようにも感じます。というのも、偶然の一致はたしかに幸福のしるしになりうるわけですが、しかし人が自然災害や戦争、あるいはテロや通り魔の事件に巻き込まれるのも多くの場合、同じく偶然でしかないからです。そこでは幸福も不幸も等しく起こってしまう。あの事件で命を落とした人と、助かった人とを分けたものは何なのか。あとからいろいろと理由を挙げることはできますけど、究極的には偶然としか言いようがありませんよね。ここには偶然の圧倒的な残酷さ、理不尽さがある。

山田監督は事件当時、すでに京都アニメーションを離れていたという話をどこかで聞いたような気がしますが、彼女が会社を移って最初に手がけた作品が『平家物語』(2021)でした。平家滅亡を見届けた琵琶法師のびわが、家族同然に育った人たちの最期を語り継ぐ物語です。先に触れた蛸壺屋なんかよりずっとハードな「日常の終わり」が描かれている。これも事件前から企画されていたんでしょうけど、そこに監督の思いを読み込まずにはいられませんでした。

noirse そういえば『リズと青い鳥』の「ハッピー・アイスクリーム」にも「ice cream=I scream」が封じ込められていました。ここで「ハッピー」とついているのはおもしろいですね。どちらも叫んでいる状態ではありますけど、たとえ苦しい状態であっても、それを逆転させ、幸福へといたるような回路がどこかにあるはずだということなのかもしれません。奇跡を呼び込むことは人間の力では不可能ですし、遭遇した人にとっては幸運にも不運にもなりえますが、それを「I scream」のままにするのではなく、すくい上げて「happy ice cream」へと変換していく──そういったプロセスを京都アニメーションや山田尚子監督は追求しているようにも思えます。これは『スローループ』に近いものがあるかもしれませんね。

日常に踏みとどまるために:『孤独のグルメ』『お兄ちゃんはおしまい!』

つむじ ここまでの議論を振り返って、やはり日常系作品が描いてきたようなコミュニティの可能性というか、中間共同体への信頼が揺らいできているのではないか、という印象を受けました。そのあたりについてはどのようにお考えですか?

てらまっと 繰り返しになってしまいますが、現状では公助にも共助にも限界がある以上、やはりいまフォーカスしていくべきなのはコミュニティに包摂しきれない、そこからこぼれ落ちてしまう人たちだと思います。彼らがフィクションに慰められながら「マッチ売りの少女」のように静かに生を終えていくかというとそんなことはまったくなく、むしろガソリンを撒いて火をつけ始めるわけですよね。そうやって全然関係のない人たちを巻き込むようなかたちで、社会への復讐を行うパターンが定期的に発生している。これが日常系にとって危機的=批評的(クリティカル)なのは、たんに人々の平穏な日常が理不尽に奪われてしまうからではありません。そうではなく、そもそもその日常自体がさまざまな不正や抑圧を覆い隠しており、それゆえに脆く壊れやすい、それどころか場合によっては壊すべきでさえあることがあらわになってしまうからです。

しかしそれでも、この括弧つきの「日常」を延長することを望むのであれば、まさにその束の間の日々のなかで、そういった問題をひとつひとつ解決していく努力をしなければならない。ポスト日常系の命法とはこのようなものであって、わたしが社会改良とか政治参加とか、妙に説教臭いことを主張しているのもそういう理由からです。「日常」をやっていくということは、京都アニメーションやその他の事件なんてなかったかのように日々を送ることとはまったく違う。

とはいえ、この手の破滅的な事件を根絶するのは不可能でしょう。きっとまた多くの人が理不尽に死ぬのであって、そこにわたしやあなたが含まれていない保証はもちろんない。それが「確率的奇跡」の裏面だからです。しかしそうだとしても、そういう事件が起こる頻度を下げるための努力はすべきだし、できるはずだと思います。そのためにはまず自分が人を殺さないことであり、これもまた志津Aさんからの受け売りですが、自分で自分を救わなければいけない。これは自分ひとりでなんとかしろということではなく、他者に頼ることも含めて、自分自身を生かす手立てを考えるということです。フィクションという鎮痛剤でどうにか日々を持ちこたえながら、マクロには現実の社会保障や福祉制度を整備・拡充し、そしてミクロには自分自身や自分の大切な人をケアしていく。わたしが日常系アニメやその批評から学んだのは、要するにそういうことです。満足に実践できているとはいえませんが……。

noirse そうすると、やはり「ポスト日常系アニメのハード・コア」みたいな話になってきますよね。それでも自分の日常を肯定できるのか、という。

あとは、別の方向性というか『ゆるキャン△』の話に戻ってしまいますが、孤独な生とどのように向き合うのか、ということも重要になってくるんだろうと思います。この問題を深く考えていた監督のひとりが押井守でした。たとえば『うる星やつら ビューティフル・ドリーマー』(1984)がそうですが、夢とはどこまでも個人的なものです。にもかかわらず、この作品でほかのキャラクターたちがラムの夢に巻き込まれていくのは、個人の夢を外部化していく能力を持った夢邪鬼がいたからで、あの夢は本来はラム自身の絶対的な孤独を表すものだったんですよね。その後の『イノセンス』(2004)でも、少佐が去ったあとのバトーの孤独な生活の描写に力を入れていました。

また『美味しんぼ』や『孤独のグルメ』(1994−2015)にも近しいものがあります。後者にいたっては「孤独」とタイトルについていますし。彼らが食について言葉を重ねるのは、自分の孤独な生を充実させるための知恵でもあるわけです。こういった批評的・発見的なまなざしが、食にとどまらず日常のさまざまなものごとに注がれていけば、そのまま日常系になるんだと思うんですね。『新世紀エヴァンゲリオン』や『serial experiments lain』を見ていると、どこかしらで孤独から抜け出て、他者などの外部にアクセスしていくことになるのですが、それでも孤独そのものと向き合い、それに耐えていくことが重要なのかなと思っています。そしてそのための手立てを与えてくれるのが、日常生活を批評するという視座なのではないか。

てらまっと noirseさんのおっしゃる孤独の話は、コミュニティの機能不全をめぐる問題と深く結びついているように感じます。自分がそこからこぼれ落ちてしまったときに、いかにして拡大自殺や無差別殺人に走らずに踏みとどまることができるのか、自分で自分を救うことができるのかという、いわば「自助」をめぐる問いが孤独という言葉には込められているわけですよね。あるいはそこまで極端ではなくても、コミュニティに過度に依存するのではなく、適度に距離をとって精神的に自立するという意味でもとても重要です。

孤独を生き抜くためには、ありふれた日々のうちにこそ価値を見出していく必要がある。日常系をはじめとするフィクションがそういった生き方のモデルになるかもしれないというのは、とても励まされる話だと思いました。

つむじ この座談会全体を通して、フィクションと政治・制度とのつながりや、両者の対立がしばしば背景にあったように感じています。たしかにフィクションというものは、ままならない人生から僕たちを全面的に救ってくれるものではない。ただその一方で、まったく何の影響も及ぼさないわけでもありません。だからこそ近年、アニメなどのフィクションにおける「倫理」が問われることが多いのではないでしょうか。

当然ながら「フィクション」という存在自体が消滅することはありえない。僕たちはこれからも、フィクションと一緒に生きていかなければならないと思います。それならば結局のところ、フィクションが背負っているものとは何か、そしてこうした状況のなかで日常系というジャンルが僕たちに示していることはなんなのか……。この座談会のまとめとして、最後にその点をおふたりにうかがいたいと思います。

てらまっと 個人的な考えですが、フィクションが手当てできる部分と、社会や政治が手当てすべき部分を区別することが大事だと思います。現実の諸制度がどうしても追いつかず、生きることに困難を抱えている人の苦しみをやわらげたり慰めたりするのが、わたしの考えるフィクションの大事な役割のひとつです。だから「鎮痛剤」という言い方をしているんですね。

けれども現状では、両者のバランスが崩れているように見える。本来なら制度が手当てすべきところを大衆向けフィクションやそれに類する娯楽が無理してカバーしており、しかもそれが「フィクションの力」とか「エンパワーメント」とかいった言い方で称賛されているようにさえ感じるのです。「推し」がいるおかげで人生が輝き始めました、明日も頑張れます、みたいな言説はその典型ですよね。もちろん人生が輝くのは喜ばしいことですし、さまざまなマイノリティをエンパワーしているのだとしたら素晴らしいことです。ただ、先ほども言ったようにフィクションは究極的には人を救わないので、同時に現実の社会保障や福祉制度を拡充し、差別的な構造を撤廃していくべきなのであって、「この鎮痛剤めっちゃ効いて最高!」みたいな話だけじゃ駄目だと思うんですよ。アメリカのオピオイド危機を見るまでもなく、鎮痛剤って要は麻薬のことですから。

最近放送されていた『お兄ちゃんはおしまい!』(2023)でも、このあたりの問題が主題的に扱われていた印象があります。冒頭で女子中学生にTS(性転換)してしまう主人公のまひろちゃんは、もともとゲーム中毒の引きこもりニートの成人男性で、妹に対する劣等感をこじらせていて、まさに現在進行形で社会からこぼれ落ちつつあった。極端なことをいえば、いずれ京都アニメーションの事件のような無差別殺人や拡大自殺に走る可能性だってあったわけです。あるいは自分の家族を殺したり、逆に殺されたりしていたかもしれない。けれどもこの作品では、妹のみはりちゃんが兄を無理やりTSさせて女性としてのセルフケアを学ばせ、女子中学生として社会復帰させていきます。

ここで重要なのは、この妹が飛び級の天才大学生で兄のことが大好きという、現実にはとうていありそうもない「フィクショナル・キャラクター」であることです。つまり、彼女はフィクションそれ自体のメタファーになっているんですね。社会から脱落しつつある人を、アニメの化身としての美少女が日常に踏みとどまらせ、そこに生きる意味や価値を見つけさせていく──というかたちでフィクションの社会的効用を描いた一種のメタフィクションになっているんです。そこでもやはり、フィクションとしてのみはりちゃんと彼女の周囲の女子コミュニティがまひろちゃんをすくい上げていく話になっていて、京都アニメーションが背負っていたものを継承しようとする意志を感じます。

そういう意味で『お兄ちゃんはおしまい!』は、わたしから見ると、京都アニメーション放火殺傷事件を含む一連の「テロ」に対する明確なアンサーになっている17。けれども、あの事件に本当にアンサーしなければいけないのはわたしたちの社会、つまりは制度であり法であって、いつまでもフィクションに頼り続けるべきではないとも思います。

noirse 少し話は変わりますが、最近「大長編ドラえもん」シリーズを見返していたんですけど、のび太って恐竜や魔法が存在すると言い張ったりして、いまでいう陰謀論者になりかねない存在だと感じてしまったんですね。そんなのび太が道を誤らないように正しい知識を与えつつ、日常に夢のような彩りを添えて導いていくドラえもんも、みはりさんと同様にフィクションを具現化したような存在だと思うんです。藤子・F・不二雄のいう「SF」は「すこし ふしぎ」という意味なのですが、ここで重要なのは「すこし」であること、つまり軸は日常にあるということです。

日常における「すこし ふしぎ」というのは言ってみれば、小さな奇跡や僥倖のことです。それをどこに見出すか、あるいはどうやって見出すかというところに、日常における批評的なまなざしが問われていると思います。日常系というジャンルは、戦後すぐの世代の藤子のような漫画家から、高畑勲や押井守などのアニメ監督たちが積み上げてきた仕事を経て結実したジャンルだといえるかもしれませんね。

つむじ フィクションが日常に根ざし、僕たちの生を少しだけ豊かにしてくれるものだというおふたりの考えは、僕自身とても共感できますし、2010年代を考えるうえでもとても大事な視点だと思います。

いま思えば「早稲田大学負けヒロイン研究会」をつくった背景のひとつには、近年の「推し」を中心としたエンパワーメントが徐々に台頭していくなかで、フィクションと僕たちとの関係が変わりつつあるという感覚があったような気がしています。もしかしたら僕たちはいま、2010年代的な日常系や京都アニメーションの作品が提示してきたフィクションとの関わり方が失効しつつある、まさにその瞬間に立ち会っているのかもしれません。

その意味でこの座談会は、2010年代の流れを総括しながら、フィクションとの向き合い方を問い直す手がかりになるような気がします。本日は長い時間お付き合いいただき、本当にありがとうございました。

noirse & てらまっと ありがとうございました。

(2023年3月、Skype上で収録)

話者

てらまっと teramat

「週末批評」管理人。低志会会員。バーチャル美少女セルフ受肉アニメ批評愛好家。

Twitter:@teramat

Blog:てらまっとのアニメ批評ブログ

Twitcasting:てらまっとの怒られ☆アニメ批評

関連動画

関連商品

関連リンク

脚註

- 『セカンドアフター臨時増刊号 日常系アニメのソフト・コア』、2014年。 ↩︎

- てらまっと「ポスト日常系アニメのハード・コア──室内空間の解体と『とある科学の超電磁砲S』」『セカンドアフター臨時増刊号 日常系アニメのソフト・コア』、2014年、51−52頁。強調引用者。 ↩︎

- キネマ旬報映画総合研究所編『“日常系アニメ” ヒットの法則』(キネマ旬報社、2011年)などを参照。 ↩︎

- 「『ぼっち・ざ・ろっく!』担当編集・瀬古口拓也インタビュー 「4コマ雑誌「きらら」の固定観念を払拭する企画を出し続けてきた」」、Real Sound、2023年3月23日。 ↩︎

- 『ゆるキャン△』シリーズにおける富士山の位置づけについては、すぱんくtheはにー「n(えぬ)週遅れの映画評〈5〉映画『ゆるキャン△』──バイクの轍が、星座になる。」(週末批評、2022年7月16日)などを参照。 ↩︎

- noirse ✕ 志津史比古「スタジオジブリと平成のアニメ映画」『セカンドアフター vol. 4』、2022年。 ↩︎

- noirse ✕ 志津史比古「【対談】細田守が描く「継承」と「共助」──『オマツリ男爵』から『竜とそばかすの姫』まで」、週末批評、2022年9月23日。 ↩︎

- noirse「日常系から労働系へ──『けいおん!』以降の京都アニメーション作品から」『セカンドアフター臨時増刊号 日常系アニメのソフト・コア』、2014年。 ↩︎

- 志津A「日常における遠景──「エンドレスエイト」から『けいおん!』を読む」『アニメルカ vol. 2』、2010年、強調引用者。 ↩︎

- てらまっと「『まちカドまぞく』、あるいは震災後の日常について」、てらまっとのアニメ批評ブログ、2019年9月17日。 ↩︎

- 『「けいおん!」テレビアニメ公式ガイドブック~桜校軽音部活動日誌~』、芳文社、2010年、67頁、強調引用者。 ↩︎

- 「日常系とは何か 〜死者の目・生を相対化するまなざし」、あにめマブタ、2017年6月3日。 ↩︎

- 濱野智史「なぜKは『2ちゃんねる』ではなく『Mega-View』に書き込んだのか?──2000年代のネット文化の変遷と臨界点をめぐって」、大澤真幸編『アキハバラ発〈00年代〉への問い』、岩波書店、2008年。 ↩︎

- すぱんくtheはにー「背中に翼があるのなら──ドラゴンとカブ、あるいは強要する死者たちの」『アニクリ vol. 5s』、アニメクリティーク刊行会、2021年。 ↩︎

- てらまっと「日常生活の暗号解読術:『たまこまーけっと』と無意識のポリローグ」、てらまっとのアニメ批評ブログ、2014年4月25日。 ↩︎

- 東浩紀+宇野常寛+黒瀬陽平+氷川竜介+山本寛「座談会:物語とアニメーションの未来」『思想地図 vol. 4』、NHK出版、2009年。 ↩︎

- てらまっと「もうひとつの『おにまい』:『お兄ちゃんはおしまい!』について(1)」、てらまっとのアニメ批評ブログ、2023年4月7日。 ↩︎