※本記事は、サブカルチャー評論同人誌『セカンドアフター EX2012』(2012)所収の対談を一部改変・修正のうえ、転載したものです。

話:志津A × てらまっと

はじめに

志津A 東日本大震災の起きた2011年には注目すべきアニメ作品がいくつもあったように思います。『魔法少女☆まどかマギカ』がその中でも大きく話題になった作品だったわけですが、他にも注目作として、『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』『輪るピングドラム』『日常』などといった作品がありました。そして、2011年末には『映画けいおん!』が公開されたわけで、この作品は、『まどマギ』がそうであったのと同様、まさにひとつの時代の節目を印づけた作品だったように思います。

『映画けいおん!』が公開された時期から1年が経とうとし、今年もまた、注目すべき劇場アニメ作品がいくつも公開されているわけですが、ともかくも、アニメ作品を題材にして、2012年という現時点での状況、さらにはアニメにおける『けいおん』以後の方向性というものを考えてみようというのがこの対談の基本的な方向性です。

『けいおん』以後の方向性と言っても、それは単純に、『けいおん』以後に出て きた作品傾向について考えるというものではありません。この対談ではセカイ系や日常系といった、狭い界隈でしか通用しないカテゴリーについて話すことになると思いますが、『けいおん』以後について考えるというのは、こうしたカテゴリーの前提になっている認識そのものを問い直してみよう、ということでもあります。

そうした意味では、『けいおん』以後を考えるにあたって、『けいおん』以前に作られた作品を参照することもありえるわけです。むしろ、僕としては、ゼロ年代に出てきた豊かな作品群のうちに、そのような新しい認識の視座を探し求めたいという思いがあります。まあ、そうした試みをこの対談だけで全面的に展開することはできないでしょうが(笑)。

前置きが長くなりましたが、それでは、よろしくお願いします。

てらまっと よろしくお願いします。

2011年から2012年にかけては、個人的にも思い入れの深い作品がいくつかありました。とくに『あの花』は放送中に秩父まで聖地巡礼に行って、そのときのツイートをTogetterにまとめたりしました1。たしか志津Aさんがそのまとめを読んでくれたのがきっかけで、僕に『セカンドアフター』への寄稿依頼が来た、という話だったように記憶していますが……。

志津A そうでしたね。その聖地巡礼のときに、てらまっとさんが作って持っていった装置(2枚の透明なガラスのあいだにキャラクターの画像を挟み込むことによって、実際の風景を背景にしてキャラクターが立っているように見える装置)が非常にクリティカルなものだと思いました。『あの花』における幽霊という主題をキャラクターという主題に近づけているところが面白く、そのような水準でキャラクターを問題にする方向性が『セカンドアフター vol.1』(2011)の基本コンセプトとぴったり合うように思えたわけです。

てらまっと アナログ拡張現実(AR)デバイス、通称「あなる」のことですね。ああいうよくわからない装置を作っているときがいちばん楽しいかもしれません(笑)。

『映画けいおん!』については、公開直前に『セカンドアフター vol.1』に書かせていただいた『けいおん』論2と響き合うところが多く、劇場に何度も足を運ぶことになりました。あずにゃん天使説を唱えていた者としては、傲慢な言い方かもしれませんが、まるで自分の書いたテクストが映像化されているかのような錯覚を覚えました。そういう意味でも『けいおん』には特別な思い入れがあります。

僕の個人的な印象にすぎないかも知れませんが、この数年はまさにゼロ年代アニメの総決算というか、これまで蓄えてきたものが豊かに結実した時期だったように思います。そしてこの果実を糧にして、今後のアニメがどのような方向に新しい芽を伸ばしていくのか、私、気になります!(笑)

楽屋の中の遠景:『じょしらく』①

志津A 今回中心的に取り上げようと思っている作品は、2012年7月から9月にかけて放送されたアニメ『じょしらく』(水島努監督、J.C.STAFF制作)です。原作は『別冊少年マガジン』に連載されているマンガで、久米田康治が原作、ヤスが作画となっています。まずは僕のほうから、少し長くなりますが、この作品の紹介と問題提起をしてみたいと思います。

僕がこの作品を取り上げようと思った理由は、この作品がアニメ化に際して取り入れた部分が少し気になったからです。この作品の基調には、『さよなら絶望先生』などで示されていたものと同様、久米田康治の社会風刺的なブラックユーモアが見出されるわけですが、そこに、言ってみれば、萌え日常系的なテイストが入り込んでいるところが興味深いところでした。実際に萌え四コマをパロディにしたエピソードもありました(「四枚起承」:アニメ第六席/マンガ第3巻二十日目)。

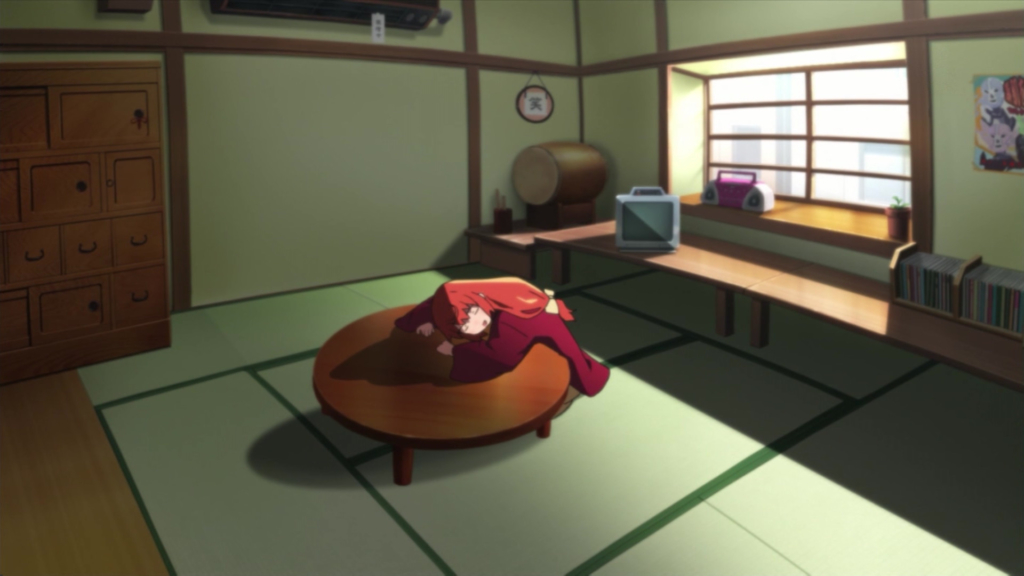

『じょしらく』の主人公たちは落語家ですが、描かれるのはその日常生活ではなく、楽屋の中での雑談や戯れだけです。こんなふうに他愛のない会話だけで話が進行する作品というのも最近では珍しくなくなりましたが、『じょしらく』の場合、部屋の外にまったく出ないという点で徹底していると言えます。

アニメ化に際して日常系的なテイストがもたらしたのは、こんなふうに楽屋の中だけで話が進むという基本設定を大きく変えて、登場キャラクターたちを外に出すというものです。つまり、近年のアニメでは、舞台となる土地の風景写真をトレースした美麗な背景が描かれる作品がいくつもあるわけですが、同様に『じょしらく』においても、キャラクターたちを外に出すことによって、東京の街の風景を詳細に描き出すことになります。

この外の風景は、3つのパートに分かれているアニメのうちの真ん中、オリジナルのエピソードであるBパートにおいて示されます。このBパートでは、東京の様々な場所をキャラクターたちが訪れ、その場所にまつわる事象をネタにして、雑談に花が開くという趣向になっています。しかし、この東京の街の風景は、その風景に既存の意味が強く付与されているため、そこで行われていることは単なる東京観光になっていると言えます。何か話のネタになりそうな場所を訪れて、その場所について雑談する。雑談が花開くという点では、部屋の中でやっていることと同じなわけで、わざわざ外に出た意味があまりないと言えます。

外に出るというアニメ『じょしらく』の基本的な方向性はオープニングのアニメーションに凝縮されて示されていると言えます。このオープニングでは、本編とは対照的に楽屋の中はまったく描かれず、外で行動するキャラクターたちの姿が描き出されます。寄席の正面からキャラクターたちが飛び出してくるシーンが印象的です。このシーンでは──映像を一時停止しないとわかりにくいですが──寄席の正面が舞台の書き割りのように平面的な壁のようなものとして描き出され、その壁を文字通り破ってくることによって、彼女たちは外に飛び出します。彼女たちのホームグラウンドである楽屋は、たしかにテレビ番組のセットのようなハリボテ感がするわけですが、こんなふうに打ち破って出てくるというイメージによって、部屋の中に閉じこもっていることに対する否定的な考えが暗に示されていると考えられます。

©久米田康治・ヤス・講談社/女子落語協会

壁から飛び出してくるシーンよりも前のところになりますが、巨大化したウサギにキャラクターたちが追い回されるという怪獣映画をパロディにしたようなシーンもあります。この巨大ウサギに破壊された街として東京の都市の風景が描き出されるわけですが、なぜそこが東京と分かるかと言えば、折れ曲がった東京タワーと東京スカイツリーが描かれているからです。このような大きさと距離感でこの2つの塔が見える場所などないでしょうから、つまるところ、ここに示されているのは破壊された東京の街のイメージだと言えます。

ちなみに、この巨大ウサギは、本編においては、お月見の回(「兎の目」:アニメ第四席/マンガ第2巻十四日目)に出てきたウサギです。このお月見の回でも、月見をするのは楽屋の中であって、窓の外から月を見るのではなく、映写機で月をスクリーンに写して、その月を見るという徹底ぶりです。ウサギは、襖から部屋の中に入ってきて、最後にはこのスクリーンの中へと去っていきます。こんなふうに本編においては極めて限定的な存在であったウサギをゴジラのような怪獣として取り扱っているのがオープニングなわけです。

今回の対談では遠景というものを問題にしたいと思っているわけですが、遠景は、ここではない遠い向こう側を指し示すという意味で、未来や希望といったものを象徴的に示す風景だと言えます。セカイ系作品における空や海の風景がその典型です。こうした遠景という観点から見たとき、『じょしらく』という作品は、部屋の中だけで話が進行するわけですから、遠景など出てきようもないわけですが、まさにそのような極端な作品であるからこそ、あえてこの作品のうちに遠景を探ってみようという思いに駆られました。

空や海といった風景とは異なりますが、ここではない向こう側を指し示す興味深いエピソードを『じょしらく』の中から2つ紹介したいと思います。

ひとつ目は「ねごと」(アニメ第九席/マンガ第1巻九日目)で、マリーさん(蕪羅亭魔梨威)の見ている夢の内容が、彼女の知らないところで実現するというものです。このエピソードでは、最初と最後に蝶が描かれていることから分かるように、『荘子』の胡蝶の夢がベースになっていると考えられます。そうした点ではありふれたエピソードとも言えますが、「いま・ここ」を相対化する視点が提示されているのは間違いないでしょう。こうした視点は、アニメオリジナルのオチ、誰もいない楽屋に蝶だけが飛んでいるというカットに明瞭に示されていると言えます。ちなみに、マンガのほうでは、「世界はおしまいだ」と寝言を言うマリーさんのコマがオチになっています。

2つ目はアニメオリジナルのエピソード、六本木に東京観光に行く話(第十二席「こぁいのう」)です。いつものように、六本木という街にまつわる雑談が交わされるわけですが、途中でバブル経済の話が出たあとに、マリーさんが1990年代にタイムスリップすることになります。ここに示されているのは、バブルの狂騒も今となっては泡のようだ、といった感慨なわけですが、こんなふうに現在の風景のうちに過去の風景を重ね合わせている点に、一種の遠景が立ち現れていると言えます。最後に示される六本木の夜景は、現在の風景として示されていますが、現在の繁栄もまた時代の移ろいにさらされることになるだろう、といった相対的な視点が提示されていると言えます。

この2つのエピソードは、「いま・ここ」を相対化している点で同じなわけですが、部屋の中だけで話が進行しているぶん、やはり前者のほうがラディカルなエピソードだと思います。誰もいない楽屋というものが、言ってみれば、この『じょしらく』という作品の本体であり、そうした空虚な楽屋の見た夢として『じょしらく』という作品があるのではないか、という視点が示されているように思うのです。そのような相対的な観点が、まさに、楽屋のうちにとどまることによってのみ描かれている点が非常に素晴らしいと思いました。

僕としては、アニメ化に際して導入された外に出るという方向性に対しても肯定的に評価したいという思いがあるのですが、やはり拙速感は否めないように思います。しかし、まさに、この拙速感というか、ある種の焦燥感のようなものが現在の僕たちの状況を示しているようなところもあり、その点においても『じょしらく』は注目すべき作品のように思いました。その状況というのは、今の状態のままでいてはダメかも知れないが、だからと言って、どのように行動したらいいのかわからない、といったような状況です。

一方には部屋の中に閉じこもっていることに示されるような「終わりなき日常」が存続し、他方には、東京スカイツリーに象徴されるような、漠然とした未来への不安によって急き立てられるヴァージョンアップへの欲望がある。僕は、諦念と希望とのあいだの宙吊り状態として、震災以後の状況というものを考えたいところがあって、そうした状況を考えるのにぴったりの作品が『じょしらく』ではないのか、ということを思ったわけです。

震災後の不安定な空間:『じょしらく』②

てらまっと とてもおもしろいお話です。震災後の日常系アニメという観点から『じょしらく』を見ると、そこでは「部屋」というものの持つ意味が大きく変化しているように思います。ほとんどの日常系アニメでは、教室や部室といった小さな部屋が舞台になっているわけですが、これは少女たちの他愛ない会話劇を描くうえで、外部から切り離された安全で退屈な空間が必要とされるためでしょう。要するに「関係者以外立入禁止」というわけで、たとえば『けいおん』の部室や『らき☆すた』の教室のなかに、不審者が侵入することはまずありえません。そしてこのような安定した空間と──あるいはインフラと言ってもいいかもしれませんが、ともかく通常の日常系アニメの部屋と──比べると、『じょしらく』の楽屋は、非常に不安定な空間であるという気がします。

そのことをわかりやすく示しているエピソードが、「楽屋調べ」(アニメ第七席/マンガ第2巻十六日目)です。このエピソードでは、楽屋の電気代が高くなった原因を探して、楽屋のあちこちを探索するのですが、その結果、畳の下にはお相撲さんが横たわっていて、壁紙の後ろには怪しげな御札が貼ってあり、天井裏では大量のネズミが柱をかじっていることが判明します。つまりそこには、通常の日常系アニメにはあまり見られない不安定なもの、どこかシュルレアリスティックで非日常的なものが、笑いにくるまれて顔を覗かせているように思うのです。

©久米田康治・ヤス・講談社/女子落語協会

そしてこれはすべてのエピソードに共通して言えることですが、『じょしらく』の楽屋には、いろいろな人や物が外から襖を開けてやってきます。たとえば先ほど話に出た巨大黒ウサギや、新興宗教の勧誘おばさん、マンガ家のアシスタント、覆面をした謎の準レギュラーメンバー、胡散臭いプロデューサー、それに部屋いっぱいの大きさのクリスマスツリーなど、数え挙げればきりがありません。外から怪人や変人が入りこんでくるというのは、おそらく『じょしらく』の特徴というよりも、むしろ『かってに改蔵』(1998−2004)や『さよなら絶望先生』(2005−12)といった久米田マンガに共通するフォーマットだと思いますが、いずれにせよこのアニメでは、一見すると部屋の内部だけで話が進むように見えて、実は外部からの突然の侵入者に絶えず脅かされています。これはフィクションの内部にリアルの時事ネタが入ってきてしまうこととパラレルです。つまり『じょしらく』そのものがフィクションとして閉じていないように、楽屋のあちこちに外部とつながってしまう「穴」が開いているわけです。

そしてこの無数の穴は、『じょしらく』のハリボテのような楽屋が、果てしないコミュニケーションを支えるインフラとして脆弱であることを示しているように思います。これはたとえば、外部からほぼ完全に隔絶された『けいおん』の安全な部室、あのフェルメールのような光以外のすべてをシャットアウトする部室とは対照的です。

そもそもこうした日常系アニメでは、ありふれた日常が奇跡的な瞬間の連続として、つまりその都度かけがえのない一回的な経験として描き出されるわけですが、これは裏を返せば、強固なインフラに支えられた「終わりなき日常」を前提としているということでもあります。そしてこの「終わりなき日常」というものが、今後も同じような退屈な日常が続くという意味だとすれば、やはりあの震災前後から、日常に対する意識は少なからず変化しつつあるように思います。

今後の日本がどうなるかはわかりませんが、しかしこのまま同じ状態が続くというよりは、たとえば少子高齢化や財政赤字によって、だんだん悪くなっていくと予想する人が増えているのではないでしょうか。このように考えるなら、『じょしらく』の穴だらけのインフラは、震災後の日常のあり方に対応していると言えるのかもしれません。

志津A たしかに、『絶望先生』のことを思い返してみても、主要キャラクターたちによって構成される会話の流れの中に突然外から人が割り込んでくる、といった場面がいくつもあったように思います。こんなふうにいろいろな人たちとの会話によって話が進んでいくという点に関しては、同じように雑談によって話が進むとしても、『らき☆すた』のような典型的な日常系作品とは大きく違っていると言えそうですね。

てらまっと そうなんですよね。それにこの違いは会話の内容にも折り返されていると思います。『らき☆すた』は日常のなかのあるあるネタが中心ですが、『じょしらく』には政治的・社会的な時事ネタがたくさん含まれています。

ところで、僕は震災直後、内部と外部との関係性について少し考えたことがあります。その頃「拝借景」という茨城県取手市にあるシェアハウスに呼んでいただいたことがあったのですが、そこは芸大や美大の若いアーティストさんたちが住宅兼ギャラリーとしてシェアしている一軒家で、大家さんの許可をもらって家のあちこちが改造されています。なかでもいちばん印象的だったのは、玄関横の壁がちょうどスーパーカーのガルウィングドアのように、まるごと上に持ち上がって完全にオープンになることです。また別の機会にうかがったときは、中庭に金属製の巨大なお風呂が置かれ、外から丸見えの状況でアーティストさんたちと一緒にお湯に浸かったこともありました。前を通り過ぎた車が二度見するようにバックしてきたときは、さすがに笑ってしまいましたが(笑)。

要するにこのシェアハウスは、意図的かどうかはわかりませんが、内部と外部との境界を攪乱するような作りになっているわけです。実際、終電をなくして泊まり込んだ日の翌朝には、いつのまにか近所のおばあさんが家の中にいて、縁側でしゃべったり掃除したりしている光景を目にしました。これはもしかしたら地方では普通のことなのかもしれませんが、郊外暮らしの長い自分にはそれなりに新鮮な経験でした。そしてこのとき頭の片隅にあったのは、ちょうどその頃テレビで繰り返し報道されていた、被災地の避難所の状況です。そこでは内部と外部、あるいはプライベートとパブリックの境界線がなし崩しにされ、両者が混然一体となった過酷な状況が生まれていたように思います。また僕自身は運良く震災の影響をほとんど受けませんでしたが、それでも各地の「ホットスポット」が話題になっていた頃で、食品や飲料水に入りこんでくる放射性物質の脅威についても考えずにはいられませんでした。

このような状況下では、おそらく安全な内部空間というものはありえないでしょう。むしろそこでは、外部にあるものや自分にとって疎遠なものがいつのまにか侵入してくる「不気味」な空間が立ち現れることになるはずです。そして『じょしらく』のブラックジョークは、まさにこうした不気味な空間に生きるための生の作法と言えるのではないでしょうか。というのも、疎遠なものを笑いに変えることは、不謹慎と言われるかもしれませんが、それを受け入れ可能にする方法のひとつだからです。

いずれにせよ『じょしらく』では、一見すると部屋の中に閉じこもっているように見えて、実は最初から否応なく外部にさらされていると考えることができます。その点で同作のアニメ化に際して、外に出るというイメージがわざわざ打ち出されているとすれば、それはたしかに拙速と言えるのかもしれません。

社会的なものの回帰:『じょしらく』③

志津A なるほど。大筋としては納得できる話です。しかし、『じょしらく』の楽屋にやってくる人たちに見出すことができる「外」というものも、非常に狭いというか、限定されたもののような気がします。

例えば、「試し秋」(マンガ第4巻二十六日目)というエピソードでは、「読書の秋」と引っ掛けて、『じょしらく』のマンガを読んでいる「読者の秋」を想像するというエピソードがありますが、そこで描写される読者像とは、きわめて類型化されたネットオタク像です。それは、つまり、眼鏡をかけた小太りの男性が、自室の中で、テレビを見たり、ネトゲをしたり、カップラーメンを食べたりするといったイメージです。『じょしらく』で何か社会的なものが描かれているとしても、それは、こうしたネットオタク的な想像力との共犯関係によって育まれたものではないか、という気がします。

てらまっと たしかに、そういう意味では非常にステレオタイプな感じがありますね。もうひとつ社会的なものということで言えば、原発ネタが出てきたエピソード(「虫歯浜」:アニメ第十席/マンガ第3巻二十三日目)が思い出されます。これはマリーさんの虫歯を抜くために、ピタゴラ装置3風の巨大装置が作られるというものですが、その連鎖の途中で「ただちに影響は……」と語る原発作業員らしき男性のカツラが取れ、そのせいで制御不能になった福島第一原子力発電所が爆発する、という過程が組み込まれています。このあまりにもブラックなエピソードでは、まさに部屋の中の小さな出来事と部屋の外の大きな出来事とが、複雑な機構を介して結びつけられているところが興味深い点です。

©久米田康治・ヤス・講談社/女子落語協会

志津A 『じょしらく』のピタゴラ装置がギャグになりえているのは、誰も十全には制御することのできない複雑な社会的な機構をあたかも操作可能なものであるかのように描き出しているからでしょうね。

ここにあるのは、一種の視点の転倒という気がします。それは、つまり、見通しがたい複雑な社会的機構に翻弄されるといったような結果論的な視点ではなく、そのような複雑な機構を抜歯という小事のために利用するという目的論的な視点に転倒させている、ということです。まさに福島の原発事故においては、さまざまなレベルにおける制御可能性というものが問題になっているだけに、ここでの原発ネタには、たんなるユーモアだけでなく、ある種の批評性すら感じさせます。

いずれにしても、このように複雑になった社会的な機構が今日における「敵」であり、その敵とどのように対峙するのか、といったことがここ十数年くらいのあいだに出てきた問題であったように思います。これは敵の姿が見えないということと同義であるわけですが、このような敵の不在と、偶然によってもたらされる理不尽な運命という基本認識が、セカイ系や日常系の基調にはあったと言えます。そうした意味において、例えば『けいおん』のような作品は、いわゆる「あずにゃん問題」として浮上してきた仲良しグループを引き裂く理不尽な暴力(学年差)に対して、それをポジティブなかたちで乗り越えるという偉大な勝利を成し遂げたわけですが、こうした闘いをどのようにして描き出すのかといった課題は、『けいおん』以後においても、やはり残り続けているように思います。

てらまっと それはとても重要なポイントですね。少し補足すると、セカイ系と呼ばれる作品群が登場したとき、そこにあるのはキミとボクの関係だけで、社会が描かれていないと批判されました。さらに日常系アニメにいたっては、社会どころか物語さえ描かれていないと言われることも少なくありません。そして志津Aさんは、こうしたステレオタイプな批判に対して、日常系アニメのなかにも「いま・ここ」を相対化する「ここではないどこか」、つまり遠景が描かれていることを一貫して指摘してこられました。いわゆる「大きな物語」が凋落した後で、いかにして日常そのものに輝きを見出すことができるのか。これが日常系アニメの取り組んだ課題であり、そして『けいおん』の成し遂げた偉大な勝利ではないかと思います。

さらにこうした日常系アニメでは、セカイ系から排除された社会的なもの、いわゆる「中景」が回帰しているように思います。あるいはより正確には、外部委託されていると言うべきかもしれません。それはつまりコミュニケーションの層です。たとえば『けいおん』では、作品の舞台となった小学校をはじめ、作中に登場する風景や、楽器や文房具といった小道具を特定することが流行りましたが、これは作品と視聴者を媒介する社会的なものの領域に位置すると考えることができます。あるいはニコニコ動画やまとめサイトの影響力の増大からも明らかなように、とりわけ日常系以後、いわゆる「つながりの社会性」(北田暁大)をアニメが担うようになって久しいわけですが、これはセカイ系的な視聴スタイルとは大きく異なっているように思われます。極端な言い方をすると、部屋のなかでひとり孤独にテレビと向き合うのがセカイ系の視聴者であるとしたら、日常系が前提としている視聴者は、そこがネットであれリアルであれ、コミュニケーションのネタとして作品を視聴する傾向にあると言えるかもしれません。そしてこの違いは、作品を取り巻く視聴環境の違いであると同時に、作品内に折り返された構造の違いでもあると思います。

たとえばセカイ系の特徴として、しばしば近景と遠景の短絡ということが言われます。つまりそこでは中景にあたる社会的領域をすっ飛ばして、ありふれた日常と世界全体の運命が──多くの場合ヒロインを介して──つながってしまうとされるわけですが、これはセカイ系が前提としている視聴スタイルと正確に重なり合います。つまり視聴者のいる「いま・ここ」と画面のなかの「ここではないどこか」が、安全な部屋のなかで、社会的なものに脅かされることなく結びついているわけです。『新世紀エヴァンゲリオン』(1995)の主人公シンジへの過剰な同一化は、このような構造に支えられていたと言えるかもしれません。

これに対して日常系では、というより日常系を支える視聴環境では、宇野常寛が指摘していたように、視聴者の「いま・ここ」を拡張するものとして作品がとらえられています。こうした作品は「ここではないどこか」を映し出すというよりも、たとえば『らき☆すた』のあるあるネタに見られるように、むしろ視聴者同士のコミュニケーションを活性化する役割に特化していると言えるでしょう。そうだとすれば、日常系アニメに遠景が欠けているという批判は、作品内にそれが描かれていないということではなく、このような視聴スタイルそのものに向けられていると考えるべきかもしれません。というのもそこでは、たとえ作品のうちに遠景があったとしても、それを遠景としてとらえる視聴者のまなざしが欠けているように思うからです。

いずれにせよ日常系では、視聴者の「いま・ここ」がコミュニケーションを通じて社会的な領域へと拡張されることになります。そしてこのことは、ニコニコ動画のインターフェイスにわかりやすく表れていると思います。近景が視聴者のいる「いま・ここ」であり、遠景が画面のなかの「ここではないどこか」に対応するとすれば、社会的な領域としての中景は、両者のあいだを流れていく匿名のコメントの群れに対応しています。つまりニコ動では、視聴者と作品を取り巻く社会的なものが可視化されているわけです。これは言い換えると、アニメを見るという経験のうちに、部屋の外にあるものが侵入してくるということを意味します。そして流れていくコメントが増大すればするほど、作品という遠景はますます見えなくなり、作品への没入が妨げられることになるでしょう。これはツイッターのハッシュタグでも同様です。

その最も極端な例がアンチによる荒らしコメントですが、しかし『フラクタル』や『機動戦士ガンダムAGE』(ともに2011)、あるいは『ココロコネクト』(2012)といったように、作品関係者の不手際や瑕疵から大規模な炎上につながることも珍しくありません。そこでは作品の内容とはほとんど無関係な事柄が、作品それ自体の評価を大きく左右することになります。つまり視聴者のまなざしはまっすぐ作品に向けられているというよりも、むしろそのあいだに入りこんでくる「社会的なもの」によって屈折させられているわけです。もちろん実際には、ブロックしてコメントを見えなくすればいいだけのことですが、しかしそのような操作が必要とされる時点で、中景の存在感がネガティブなかたちであらわになっていると言えるでしょう。とりわけ震災以後、原発問題や領土問題など、政治的・社会的な緊張感が高まっているように見えますが、こうした問題は安定したフィクション経験を阻害しかねない社会的なものとして、今後も存在感を増していくのではないでしょうか。作品を倫理的な観点から批判する傾向が強まっているように見えるのは、おそらくこのような視聴環境によるものと考えられます。

『じょしらく』の不安定な楽屋は、こうした社会的なものの圧力が増大しつつあることを示しているのかもしれません。しかしその一方で、虫歯を抜くためのピタゴラ装置は、中景の問題をポジティブにとらえる可能性を示唆しているように思います。近景と中景がピタゴラ装置のように噛み合い、個人的な問題(虫歯)と社会的な問題(原発)が短絡する、そういう奇跡的な瞬間というものがあるのではないでしょうか。

たとえばチュニジアで起こった「ジャスミン革命」は、ひとりの青年の焼身自殺が発端とされていますが、その際にフェイスブックをはじめとするソーシャルメディアが大きな役割を果たしたと言われています。あるいは震災直後にツイッターが担った役割を思い起こしてもいいでしょう。

複雑すぎて見通しのつかない社会システムは、一方的に人間を翻弄するだけではなく、まるでパンドラの箱のように、人間に希望をもたらしてくれるものでもあるはずです。というのも偶然性や確率性の理不尽さは、同時にまた奇跡の可能性の条件でもあるからです。ポスト日常系というものがありうるとすれば、その課題はまさに、こうした奇跡の可能性をポジティブに描き出すことにあるのではないでしょうか。

志津A なるほど。アニメにおける中景としての社会的なものの回帰という話は非常に面白いですし、まさに震災以後という観点からすれば、アニメにおいて社会的なものがどのように描かれるのかは興味深い着眼点だと思います。

しかし、当時『エヴァ』のシンジ君に過剰に同一化していた僕の立場からあえて異論を言わせてもらうならば(笑)、僕は、セカイ系においても日常系においても、その遠景の発見に視聴スタイルが大きく関わっているとは思えません。てらまっとさんは、社会的なものが外部であり、部屋の中に閉じこもってひとりでアニメを見ることがそうした外部をシャットアウトすることだと考えているのかも知れませんが、社会的なものは人間に関わるあらゆるものに見出されるでしょうから、部屋の中でひとりでアニメを見ることそれ自体もまた社会的なことであり、ひきこもりやニートも紛れもなく社会的な存在です。社会的な存在でなかったら、社会問題にはならないでしょうし(笑)。

てらまっとさんの話にコミュニケーションという言葉が出ていたのであえて言わせてもらえば、僕が日常系をセカイ系に近づけて考えようと思ったのは、まさにコミュニケーション全体主義的な発想から日常系作品がとらえられていたことに対して不満があったからです。「SNS疲れ」などという言葉もありますが、コミュニケーションが全体化すれば、その負の側面もまた際立ってくるのは当然のことだと言えます。そして、そのことがまさに、日常系作品そのものの中にすでに描かれているということ、コミュニケーションの副産物である「孤独」の問題がすでに描かれていることを、僕は指摘したかったのです。

そうした意味においては、アニメ作品に遠景を見出すのは、視聴環境云々というよりもむしろ、こうした孤独に根差すか否かという点にあると思います。仮に、みんなでわいわいがやがや、アニメをネタにしながら見ていたとしても、そうした中で、他の人とは共有することのできない違和感を、自分自身の孤独を少しでも実感したとすれば、そして、そのような実感をアニメ作品と結びつけたとすれば、そうした視点から遠景が立ち現れるのではないでしょうか。

しかし、まあ、ゼロ年代の過酷なコミュニケーション環境を通過したためか、シンジ君の性格も新劇場版では大きく変わっていましたし(笑)、いつまでもセカイ系云々と言っていないで、2010年代にふさわしい新しい課題に取り組まねばならないと言われれば、その通りかも知れません。そうした意味で、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』が今後どのような展開を見せるのかは要注目ですね。

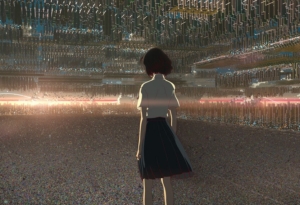

喪失した未来の断念:『雲のむこう、約束の場所』

志津A さて、『じょしらく』の話からは少し離れて、今回もうひとつ取り上げようと思っているアニメ作品、新海誠の『雲のむこう、約束の場所』(2004)について概観してみましょう。この作品を取り上げようと思った理由は、この作品における塔の位置づけを再検討してみようという思いがあったからです。

この作品における塔は二重の位置を占めているように思います。ひとつはまさに「約束の場所」として、未来の希望を指し示す場所として位置づけられています。この作品における塔は、分断統治され、もはや容易には踏み込めなくなった北海道に建っています。この塔は非常に高い建物なので、主人公たちが住む青森からはどこからでも見えます。そのように常に視界に入ってくる高い建造物という点で、この塔は、ここではない向こう側、ここから遠く離れた先の地点を象徴的に示していると言えます。

©Makoto Shinkai/ CoMix Wave Films

しかし、この作品が興味深いのは、こうした塔の位置づけや意味合いが変化するところにあります。物語は、主人公たちが中学3年生である1996年とその3年後の1999年とに大きく分かれます。この時間の経過のうちに、塔の意味する「向こう側」が、希望に満ちた未来ではなく、ノスタルジックな回顧を促す過去へと変化しています。つまり、約束の場所に行けなかった主人公たちが、そんなふうに希望に満ちていた時代を痛ましくも懐かしく回顧する過去の象徴として塔が機能するようになっているわけです。

まさにこの二重性ゆえに、つまり、主人公たちの未来が過去に縛りつけられているという点で、主人公は、前に進むため、物語の最後で塔を破壊します。約束の場所に実際に行くことは塔を破壊することを意味し、この破壊は、過去に夢見ていたような輝かしい未来像そのものの断念を意味するわけです。

塔が象徴する向こう側が、並行世界として示されているというのも興味深い点です。つまり、ノスタルジックな回顧と結びついた過去は並行世界への想念を呼び覚まし、そのように出現した並行世界が「向こう側」となっているわけです。そうした意味で、塔の破壊は、「あの時ああしていたら、現在の自分はもっと違った人生を歩んでいただろう」といったような並行世界的な想像力そのものの断念をも意味していることになります。

てらまっと 少し異なった角度から応答したいと思います。『雲のむこう』には加納新太による素晴らしいノベライズがありますが、そこではアニメで描かれていない後日談が語られています。主人公の浩紀は塔を破壊した後、塔から解放されて目覚めたヒロインの佐由里と一緒に暮らすことになります。彼らは2人だけの静かな生活を3年ほど送っていましたが、ある日突然佐由里から別れを切り出され、お互い連絡も取らずにひとりで生きていくことになります。小説のラストは、2人で暮らした部屋を引き払うために、浩紀がひとりで片づけをするシーンで締めくくられています。

これは個人的な感想ですが、アニメのラストでは2人でともに生きていくものとばかり思っていたせいで、小説の後日談はいささかショックでした。とはいえ、塔を破壊することは佐由里との約束を履行することであり、2人の神秘的な合一を解消することですから、当然と言えば当然なのかもしれません。とくにノベライズでは、佐由里と別れた後の浩紀の孤独感や喪失感が痛いほど強調されていますが、これはセカイ系的な奇跡の失効がもたらす副作用であり、そこから次作の『秒速5センチメートル』(2007)へとつながっていくのだと思います。『秒速』の第3部で描かれているのは、明里(≒佐由里)を失った貴樹(≒浩紀)がどうやってその先を生きていくのか、ということです。そこでは幼年時代の神秘的な合一の経験に代えて、たとえば桜の舞う踏切で一瞬だけすれ違うというような、日常のなかのささやかな奇跡が描かれることになります。これはまさに日常系アニメのテーマそのものであり、そういう意味でも『雲のむこう』は、あえて図式的に言うなら、セカイ系アニメの最後尾に位置する作品と言えるのではないでしょうか。

志津A なるほど。たしかに『雲のむこう』は、セカイ系の図式的な定義に驚くほど忠実な作品と言えますし、『ほしのこえ』や『雲のむこう』においてはかろうじて残存していたロマンティシズム(キミとボクとの時空を超えた運命論的なつながり)が、『秒速』においては徹底的に否定されている感じがしますね。

てらまっと そうなんです。実際『雲のむこう』のノベライズでは、ラストシーンで「奇跡」という言葉の意味合いが大きく変わっています。浩紀は部屋を片づけている途中で、中学時代の浩紀と佐由里、それに親友である拓也の3人が写っている1枚の写真を発見します。そしてそれを目にした瞬間、塔の中で経験した佐由里との神秘的な一体感を思い出すのですが、しかしすぐに「その奇跡はもうない」と言い、さらに「いや、ぼくがこれを思い出したことがむしろ奇跡だった」と続けています。つまりこのシーンでは、佐由里との神秘的な合一そのものではなく、そのような過去が不意によみがえる瞬間として「奇跡」がとらえ返されているわけです。そして『秒速』の貴樹もまた、踏切で明里とすれ違った瞬間、写真を見つけた浩紀とほとんど同じものを経験していたと言うことができます。

ここには「あの時ああしていたら……」という後悔から、この現実の引き受けという断念と諦念を経て、もうひとつ先のステージが描かれているように思います。それはつまり日常のうちにあるささやかな奇跡をとらえることですが、ここでとくに重要だと思うのは、奇跡というものが現在のうちに突然侵入してくる過去、それも「幸福」な過去として理解されていることです。浩紀の見つけた写真には「何がしか、満ち足りたもの」があり、さらに加納による『秒速』のノベライズでは、貴樹はすれ違った明里の横顔に「幸せの雰囲気」や「みちたりた気持ち」を感じたとされています。約束の塔が失われた世界で、彼らの生を意味づけるのは、まさにこの幸福な瞬間としての束の間の奇跡です。『けいおん』の学園祭ライブがそうであったように……。

そしてこのことは同時に、未来を開いたものとしてとらえることを可能にしてくれるように思います。過去が現在に侵入してくるということは、たとえ断念された過去であっても決して失われてはおらず、むしろ現在を成り立たせている複雑なピタゴラ装置の一部であることを意味しています。そうだとすれば、逆に未来は「いま・ここ」によって絶えず書き換えられている、あるいは少なくとも書き変わりうると考えることができます。これは「あの時ああしていたら……」という後ろ向きの視線を反転させ、未来を書き換える分岐点を「今この時」に見出すことにほかなりません。おそらく幸福とは、人間には見通すことのできない偶然の連鎖を垣間見せてくれる、そのような啓示の瞬間なのでしょう。だからこそ『秒速』の貴樹は、明里とすれ違った後で「どこにでも行ける」と確信するわけです。これは『けいおん』の主人公である平沢唯の「私たち、どこだって行けるよ!」という言葉と響き合うものです。

というわけで、塔を破壊することは過去を無に帰してしまうことではなく、むしろ過去の可能性を現在へと解放することなのかもしれません。崩壊する塔が無数の欠片に分かれ、大気の中に溶け去っていくように、並行世界の夢もまた、ひそかにこの世界のうちに混ざり合っていくのではないでしょうか。『けいおん』の部室に流れている空気、そして『映画けいおん!』のロンドンの空気とは、まさにそういうものであるように思います。

並行世界からの目覚め:『じょしらく』④

志津A 並行世界の夢という言葉から、半ば強引ですが、『雲のむこう』の話を『じょしらく』の話と結びつけたいと思います(笑)。『雲のむこう』においては、佐由理が中学生のときからずっと眠り続けているという点で、時が止まったままの世界のうちに、可能性としての並行世界を温存させているわけですが、この点が、『じょしらく』におけるマリーさんの寝言のエピソード(第九席「ねごと」)と関わるように思います。

『雲のむこう』の物語においては、まさに、並行世界の可能性が残り続けているという点で、誰しもが夢を見ているとも言えるし、誰しもが佐由理の夢の中にいるとも言えます。佐由理を眠り続けさせることが、誰もが夢を見続ける条件になっているし、逆に言えば、佐由理を起こすことはみんなを目覚めさせることになりえます。浩紀の行った破壊行為とは、そのような意味での覚醒行為だと解釈することもできるように思います。

同様に『じょしらく』のエピソードにおいては、みんなが利益を得るために、マリーさんひとりを眠らせ続けます。それまでにこやかな顔をしていたみんなが、マリーさんが起きると急にイライラし出すところなんかが面白いですよね。

©久米田康治・ヤス・講談社/女子落語協会

みんなのために誰かを眠らせているという状態には一種の犠牲の観念があり、並行世界的な想像力のうちにはこんなふうに利益を損なっている他者の存在が暗に想定されていると考えられます。こうした他者の観点を追究した作品として、昨年にはアニメ『STEINS;GATE』があったように思います。そこで提示されていたのは、端的に言って、今あるこの世界は多くの人たちの断念された夢の残滓で出来ている、という視点です。主人公のオカリンこと岡部倫太郎は、並行世界を渡り歩いていくことによって、こうした断念の傷跡をひとつひとつ確認していきます。自分がこれまで何気なく過ごしていた所与の世界が、誰かの夢を断念させることによって出来上がっているという、そうした痛みの確認作業をしていくのです。こうした確認作業は、見ていて非常に心苦しいものがありました。

てらまっと この世界が並行世界の夢の残滓から出来ているというのは、まさに『雲のむこう』の設定そのものであるように思います。作中の解説では、人間の脳は眠っているあいだ、夢というかたちで並行世界の情報をとらえているとされています。そして塔はこうした原理にしたがって設計されているわけですが、しかしこの設定そのものは、塔が破壊されても変わらないはずです。つまり人間は目覚めた意識の外側で、失われたはずの過去の可能性とひそかに触れ合っているわけです。そして不意によみがえる記憶やなつかしい面影といったものは、まさにこうした夢=並行世界の残滓によって引き起こされたものと考えることができます。浩紀が佐由里との写真を見つけ、貴樹が踏切で明里とすれ違い、オカリンがクリスティーナと再会したとき、彼らはこの世界のうちに息づいている並行世界の情報を、無意識のうちにとらえていたのではないでしょうか。おそらくこれが「奇跡」というもののメカニズムなのだと思います。

では奇跡を呼び起こすにはどうすればいいのでしょうか。『雲のむこう』のノベライズに印象的な記述があります。浩紀が自作の回転翼機ヴェラシーラで塔に到着し、同乗する佐由里の目覚めを祈るシーンです。少し長くなりますが、引用します。

ぼくは祈った。ぼくは宗教に共感したことはない。でもこの青の空間と白亜の碑の前でぼくはこの上なく敬虔だった。自然に神様という言葉が漏れたが、神様でなくてもよかった。自分の力をはるかに超越したものに対して祈った。〔中略〕青くて丸い地球を思い浮かべ、地球がぽつりと浮かぶ暗黒の宇宙を創造し、幾多の天体の運行を冷徹に支配する巨大な歯車がこりこりと音を立てて動くさまを幻視し、その歯車のさらに裏側にある別の宇宙へと仮想の視覚を貫通させた。それらすべてに対してぼくは祈った。ぼくの心の目は尖った一基のオベリスクとなって複数の宇宙を串に刺すように通り抜けた。4

浩紀は自らを塔としてイメージすることで、人間の目覚めた意識ではとらえきれない並行世界の情報を知覚し、複雑きわまる「宇宙ピタゴラ装置」に干渉しようと試みています。そしてこのとき重要なのは、そのような行為が「祈り」と呼ばれていることです。何であれ祈ることは──いささかオカルトめいた言い方になりますが──この現実のうちにある夢=並行世界の残滓をとらえ、奇跡を呼び起こそうとする伝統的な方法と言えるのではないでしょうか。

愚者のもたらす奇跡:『氷菓』

てらまっと とはいえ現代の日本社会では、祈りの対象となる超越的なものを思い描くことは簡単ではありません。また特別信仰に篤い人を除けば、日常の中で祈りを捧げる機会はそれほど多くはないですし、祈りの効果を信じることもなかなか難しいでしょう。

そこで「祈りの機能的等価物」が問題になるわけですが、僕は最近、それこそが「愚かさ」なのではないかと思っています。『けいおん』の唯や『日常』の相生祐子(ゆっこ)、それに『ゆるゆり』(2011/2012)の赤座あかりといった「愚者」の系譜は、日常のなかの奇跡という問題を考える上で、きわめて重要な意味を持っています。あるいはそこに『To LOVEる−とらぶる−』(2010)の結城リトを加えてもいいかもしれません。

とくにアニメ『日常』の最終回では、ゆっこの一挙手一投足がまるでピタゴラ装置のように、次々と小さな奇跡を巻き起こしていくわけですが、彼女自身はそのことをまったく知りません。さらに『ゆるゆり』のあかりは、『けいおん』の唯が自分のギター(ギー太)と会話できるように、同級生のみならず虫や風、自動販売機といったあらゆる被造物にいじられることで、日常のうちにささやかな奇跡を呼び起こしているように見えます。また『じょしらく』の寝言のエピソードでは、マリーさんが寝ているあいだだけ、襖の向こうからさまざまな幸運が舞い込んできます。「ラッキー・スケベ」こと結城リトについては言うまでもないでしょう。彼女たちはまさに偶然という名の神に愛されているのですが、これはセカイ系と日常系の優れたハイブリッドである『涼宮ハルヒの憂鬱』(2006)にまでさかのぼることができるように思います。つまりハルヒが神にも等しい力を持ちながら、自分ではそのことをまったく知らずにいるように、日常系の少し頭の弱いヒロインたちも、自らが偶然に愛されていることを知らないでいるわけです。これはある意味で、彼女たちが犠牲になっていると言うこともできるかもしれませんが。

愚かであるということは、おそらく眠っているときと同じように、目覚めた意識をショートカットして世界と触れ合うことを意味します。だからこそゆっこやあかりは、人間には見通すことのできない偶然の連鎖に応答することができるわけです。ありふれた日常そのものが奇跡の連続であり、予想もしないような未来へと開かれていることを、こうした愚者たちは自らの振る舞いを通じて教えてくれます。そしてこのことは、日常系アニメを支える強固なインフラに亀裂が入り、安全な部室や教室が失われつつあるとしても変わらないと思います。内部と外部が不意につながってしまうからといって、日常のささやかな奇跡が失われるわけではありません。それどころか『じょしらく』のピタゴラ装置が部屋の外へと続いていったように、より大規模に、より広範囲にわたって奇跡が連鎖していく可能性を考えることもできるのではないでしょうか。それが多くの場合、炎上騒ぎのような悲劇をもたらすものだとしても、やはりそこには何かしら、人間の幸福に役立ちうるものが含まれているように思います。原発事故を利用して自分の虫歯を抜くというのは、さすがにブラックすぎるかもしれませんが……。

志津A 僕は、ハルヒは愚者だとは思いませんけどね。

てらまっとさんが「愚者」という言葉を持ち出してきたのは、名前を挙げていませんが、おそらく『氷菓』(2012)の千反田えるの存在を念頭に置いていたからではないでしょうか。まさに『氷菓』の「愚者のエンドロール」(第11話)においては、タロットカードの愚者が自分に当てはまることを千反田自身が認めていました。タロットカードにおいて愚者は無邪気とか純粋さを意味します。

©米澤穂信・角川書店/神山高校古典部OB会

僕は、てらまっとさんの話を聞いていて、愚者の話は自意識の問題と密接に結びついているのではないか、ということを考えました。例えば、先ほど話に出た『ゆるゆり』のエピソード(第2期5話)では、Twitterの「あかり大好きbot」で有名になった「わぁいうすしお あかりうすしお大好き」という台詞が出てきます。この台詞は、駅の待合室にあかりがひとりでいるときに、自分で持ってきたポテチを鞄から取り出したときに発せられたものです。そんなふうにひとりで呟いている点で、この台詞は、客観的な視点から見れば、非常に寂しい台詞なわけですが、あかり自身はそのような対象化した視点で自分を見ようとはしません。

この『ゆるゆり』のエピソードと似たような話がマンガ『孤独のグルメ』(1997−2015)にあります。主人公の井之頭五郎がコンビニでたくさん食べ物を買って帰った後、それらを机に広げて「うわあ、なんだか凄いことになっちゃったぞ」と言うエピソードです。状況は似ていますが、五郎があかりと違うのは、しばらくしたあとに、「俺……いったいなにやってんだろ」と心の中で思うところです。この自己ツッコミこそが自意識だと言えます。

自意識から免れている人などいないでしょうが、こんなふうに自分自身を対象化する視点に縛られて身動きができない人に対して、あたかもそうした視点を保持していないかのように、軽々と行動できる人のことを愚者と呼んでいるのではないでしょうか。

このように考えたときに、ハルヒはやはり自意識の問題に苦しんでいるように思います。そんなふうに苦しんで身動きが取れない自分が嫌で、あのように奔放に行動しているのではないかと想像されます。無理して行動しているからこそ、無意識のレベルで巨人が暴れ回ることになるのではないか、と。

そんなわけで、僕としては、愚者が重要というよりも、自意識の問題系における愚者の存在が重要なのではないか、というふうに考えます。『氷菓』における千反田えると折木奉太郎、『ハルヒ』におけるハルヒとキョン、『日常』におけるゆっことなの、ここに『けいおん』における唯と梓を加えてもいいかも知れませんが、いずれにしても、どちらが愚者でどちらが自意識系の人間かということではなく、こうした作品において自意識の問題を華麗に飛び越える瞬間が立ち現れるところが重要なのではないかと思います。僕としては、このような瞬間こそ、日常系アニメにおける奇跡的瞬間と呼びたいと思います(笑)。

意図せずに京都アニメーションの作品名を羅列してしまいましたが、まさに京アニの最新作『中二病でも恋がしたい!』でも、「中二病」という言葉で自意識の問題が明確に取り扱われていると言えます。この作品では、どんなふうに奇跡的瞬間が描かれるのか。楽しみでなりません。

おわりに

てらまっと 日常系アニメについて考える上で、参考になりそうなエピソードが『蟲師』(2005−06)にあります。それは「露を吸う群」(第6話)というエピソードです。蟲師である主人公のギンコは、蟲に寄生された少女を治療するために、とある小さな島を訪れます。この少女の体内時間は、彼女に寄生している蟲の時間と同期しており、人間の一生がちょうど一日分の長さに凝縮されています。つまり一日の終わりには急激に老化して死に、そして翌日の朝になると若々しく生き返るというように、死と再生のリズムを毎日繰り返しているわけです。

©漆原友紀/講談社・アニプレックス

そしてこの蟲に寄生された人間は、記憶力や思考力をすべて失い、まるで夢遊病者のようになってしまいます。というのも一日が人間の一生分に相当するため、一瞬一瞬の情報量があまりに膨大すぎて、何も考えることができなくなってしまうからです。「一日一日、一刻一刻が息を飲むほど新しくて、何かを考えようとしても追いつかないくらい、いつも心の中がいっぱいだった」と少女は回想しています。そこでは刻一刻と変化する波や雲、雨や水しぶきの様子が、まるでスローモーションのように映し出されます。これは言ってみれば、ありふれた日常がかけがえのない瞬間の連続として、つまり奇跡として経験されているということです。

ギンコは蟲の駆除法を発見し、少女を元に戻すことに成功します。ところがこの少女は、父の死という過酷な事態に直面したことで、再び自らの身体に蟲を寄生させてしまいます。少女は「目の前に広がる、あてどない膨大な時間」に耐えられなかったわけです。一方で残された少年は、ギンコのアドバイスを受けて「普通に生きる」ことを選びます。蟲に寄生された少女の「心底みたされた表情」をときおり眺めながら、少年は「膨大な時間」をかけて島をより住みやすい場所に変えていくことになります。

この印象的なエピソードは、そのまま日常系アニメの寓話として読むことができるように思います。そこでは人間と蟲という2つの時間、あるいは2つの生き方が対比されているわけですが、これらは日常を構成する2つの側面としてとらえることができます。つまり一方では、ありふれた日々の繰り返しとしての「終わりなき日常」があり、そして他方では、かけがえのない瞬間の積み重ねとしての日常があるわけです。あるいは反復可能性と一回性の対比と言ってもいいかもしれません。そしてこの2つの日常は、さらに人間の意識と無意識にそれぞれ対応させることができるのではないでしょうか。

目覚めた人間の意識では、過ぎ去っていく一瞬一瞬の全情報量のうち、ごくわずかなものしかとらえることができません。どこまでも「終わりなき日常」が続いていくように見えるのはそのためです。しかしこの膨大な情報は、実はひそかに人間の無意識と触れ合っていると考えることができます。だからこそ蟲に寄生された少女は、体内時間が変化しただけで、日常のうちに潜んでいる一瞬の輝きを感じとることができたのだと思います。その代償として彼女は極端な愚者になってしまうわけですが、これは並行世界の情報量に耐えられずに眠り続ける『雲のむこう』の佐由里と、あるいは日常系アニメの愚者の系譜と同じパターンです。

とはいえいつまでも愚かなままでは、眠りこけたままではいられません。問題は目覚めてしまった後のことです。少女は現実の茫漠さと過酷さに打ちのめされ、再び蟲の時間に戻ってしまいますが、もちろんこの選択肢を選ぶわけにはいきません。かといってあらゆる可能性を断念し、この現実だけを引き受けて生きることも困難です。そうだとすれば、いささか逆説的な言い方になりますが、いわば「目覚めながらにして夢見る」こと、あるいは「可能性へと目覚める」ことが重要になるのではないでしょうか。

日常系アニメで描かれるささやかな奇跡は、そのような目覚めのシグナルにほかなりません。そして今やこのシグナルは、個々人の私的な領域をはるかに越え、社会的な領域へと響きわたっているように思います。『映画けいおん』はその最初の実験だったと言えるかもしれません。

放課後ティータイムのメンバーは慣れ親しんだ部室を離れ、ロンドンに卒業旅行に行くわけですが、そこではさまざまな偶然が積み重なり、寿司レストランやジャパンフェスタでライブを披露することになります。これは放課後ティータイムの日常を拡張しつつ開いていく試みとして理解することができるでしょう。ロンドンのライブ会場に流れている夕暮れの空気は、放課後の部室を満たしている空気と同じものです。そして異国の空気に混じっている幸福の気配を感じとるとき、少女たちは「どこだって行ける」ことに気づくのではないでしょうか。これが目覚めながらにして夢見るということであり、また可能性へと目覚めるということなのだと思います。

志津A 最後に出てきた「目覚めながらにして夢見る」という話は非常に示唆に富んでいるように思いました。何かしら変革の意志を持っている人が、具体的な社会問題にアプローチしようとするとき、そこでの煩瑣な手続きに翻弄されて、当初持っていた変革の意志そのものが萎えてしまうといったことがままあるように思います。そんなふうに行き詰まってしまった表通りの至るところに実は無数の裏通りが接続されていて、そうしたショートカットの発見が事態の打開につながるのかもしれない、と、そんなイメージを抱きました。

『映画けいおん!』に関しても、単にロンドンに旅行に行くだけならば、それはありふれた行為と言えるかもしれません。しかし、まさに、あの映画においては、放課後ティータイムの海外ツアーという位置づけの下に彼女たちの行為が描かれていたところがあったように思います。つまり、そこには二重のレベルがあるのであって、単なる卒業旅行という意識のレベルとは別に、海外ツアーという無意識のレベルにおいては、まさに忘れられていた夢が実現していたと考えられるわけです。彼女たちはアビーロードをそれと知らずに渡っていた、という山田尚子監督の話が思い出されます。

『けいおん』以後について話をしようとして結局は『けいおん』を絶賛することで終わってしまうところに本末転倒感がありますが(笑)、ゼロ年代から10年代にかけてのアニメをめぐる諸問題を概観できたのではないかと思います。

お忙しい中、今日はありがとうございました。

てらまっと ありがとうございました。

話者

てらまっと teramat

「週末批評」管理人。志の低いアニメ愛好会(低志会)メンバー。〈バーチャル美少女セルフ受肉アニメ批評愛好家〉として労働の合間にアニメを見る日々。

Twitter:@teramat

Blog:てらまっとのアニメ批評ブログ

Twitcasting:てらまっとの怒られ☆アニメ批評

関連商品

サブカルチャー評論同人誌『セカンドアフター vol.4』(2022)好評発売中です。表紙画像をクリックするとBOOTHの販売ページに遷移します。

〈目次〉

【巻頭言】平成の終わり、日本の「二十一世紀」 志津史比古

【討議】スタジオジブリと平成のアニメ映画 noirse × 志津史比古

【論考】あなたの見る映像 Murderous Ink

【論考】ISILテロ動画を巡る随想と葬送 noirse

【音楽対談】音楽になりえない歌──イスラム国のナシードについて ピアノナイク × 志津史比古

【論考】ニヒリズムの微光の下で──二〇二一年のいくつかのサブカルチャーについて 志津史比古

関連リンク

脚註

- Togetter「「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」聖地巡礼in秩父with拡張現実」を参照。 ↩︎

- てらまっと「ツインテールの天使──キャラクター・救済・アレゴリー」、『セカンドアフター vol.1』、2011年。 ↩︎

- NHK教育テレビの人気番組『ピタゴラスイッチ』(2002–)に登場するループ・ゴールドバーグ・マシンの一種。身の回りにある様々な物を使い、ビー玉などを転がして次々と運動を連鎖させていくからくり装置のこと。 ↩︎

- 加納新太『雲のむこう、約束の場所』、角川文庫、2018年、394頁。 ↩︎