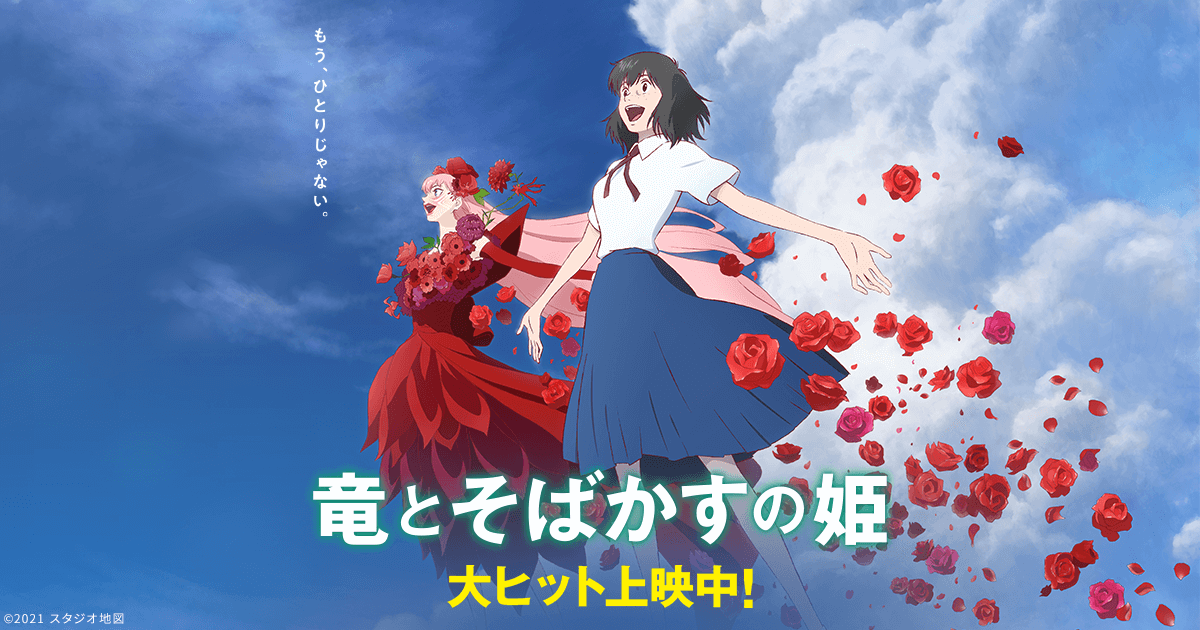

※本記事は、サブカルチャー評論同人誌『セカンドアフター vol.4』(2022)所収の「【討議】スタジオジブリと平成のアニメ映画」から細田守の作品について論じた箇所を抜き出し、新たに議論した録音の文字起こしを付け加えたうえで、大幅な加筆・修正を施したものです。なお、『竜とそばかすの姫』(2021)の結末に関する情報が含まれます。

話:noirse × 志津史比古

志津史比古 細田守は、今敏や新海誠と同様、「映画」という形式で作品を発表することを選んだアニメ監督と言えます。初監督作品は1999年の短編映画『劇場版 デジモンアドベンチャー』で、翌年の『劇場版 デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』からすでに顕著であるように、内容面でも表現面でも、デジタルなものに強いこだわりを示しています。特に『時をかける少女』(2006)や『サマーウォーズ』(2009)に見られるような、奥行きの摑みにくい、白い地の空間の描写が印象的ですね。こうした白い地の空間は、『アリスSOS』(1998−99)や『スパイラル 〜推理の絆〜』(2002−03)といった細田の手がけたオープニング・アニメーション、あるいは現代美術家の村上隆とのコラボレーション作品『SUPERFLAT MONOGRAM』(2003)などにも見出されます。

長編のアニメ映画としては『ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島』(2005)が初監督作品ですが、広く一般にその名前が知られるようになったのは、おそらくその翌年の『時をかける少女』からでしょう。ここでは、『オマツリ男爵』から最新作の『竜とそばかすの姫』(2021)まで、細田監督の長編アニメ映画をまとめて検討してみたいと思います。

「時間」の作家・細田守:『オマツリ男爵』『時をかける少女』

noirse 細田監督は「時間」に強い関心を持っている作家だと私は思っています。タイムリープが題材の『時をかける少女』はもちろん時間を取り扱っていると言えますが、それだけではありません。細田作品についてしばしば語られる家族の主題に関しても、そうした側面が見出されます。それはつまり、人には親がいて、親にはさらにその親がいて……という連綿と続く時間の流れの中に自分がいるという視座がそこに示されているということです。

細田作品にしばしば出てくるY字路(三叉路)のモチーフもそうでしょう。これは人生の分岐点を示しているわけですが、同時に、そうした岐路に向かって進む時間の流れをも象徴していると考えられます。

志津 細田が演出を担当した『おジャ魔女どれみドッカ〜ン!』(2002−03)の第40話「どれみと魔女をやめた魔女」ですでにY字路のモチーフが出てきますね。このエピソードは、『時かけ』の原型のように思えるところもあり、かなり早い段階から、未来をどのように選び取っていくかという問題に細田が取り組んでいたことがわかります。『おおかみこどもの雨と雪』(2012)でも、娘の雪が乾燥剤を誤って食べたときに、小児病院に行くか動物病院に行くかで迷うというコミカルなシーンでY字路が使われていましたね。こちらは一種の自己パロディという感じがしますが。

©東映アニメーション

時間表現ということで言うなら『おおかみこども』に出てくる、時間経過を示す長回しが印象的ですね。子供たちの数年にわたる成長をワンショットで示しているあれです。時間経過という点では、シーンの切れ目をどう示すかという点で、ショット間の繫ぎが一般的には問題になるでしょうが、それを時間的な持続として示しているのが面白いと思います。似たような仕方でワンショットで時間経過を描く演出は、『バケモノの子』(2015)や『未来のミライ』(2018)にも出てきます。それらとはちょっと異なりますが、『サマーウォーズ』で(ヒロインの夏希の曽祖母である)栄が亡くなったあとの空白の時間を表現する長回しも印象的なものでした。

noirse 『オマツリ男爵』も、細田監督が「時間の作家」であることがよくわかる作品になっています。そこでは、過去に縛られて前に進めなくなったオマツリ男爵と、たとえ仲間を失ったとしても新しい関係性を築いていけるであろうルフィとの対比が描かれます。『時かけ』でも時間に縛られないことから生じる軽やかさが描かれていましたが、『オマツリ男爵』でもそうした点がよく描かれていると思うのです。

志津 『オマツリ男爵』は最近僕も初めて見ましたが、これは初期の細田守について語るときには欠かせない作品ですね。悪役であるはずのオマツリ男爵が、仲間想いという点ではルフィとほとんど同じ場所に立っている。つまり、彼は未来のルフィでもありうる、という構図が面白いですね。

少年マンガによく見られるような仲間との強い絆は、確かに美徳だとは思いますが、その半面、排除の構造と結びつきやすい。つまり、敵/味方(友)という単純化された図式に人を当てはめがちになる、ということです。この点で『オマツリ男爵』のルフィは、かなりゆるやかな精神の持ち主として描かれていて、知り合ったばかりの人物をすぐに仲間と見なすような大らかさを持ち合わせています。『ONE PIECE』本編の物語について僕はほとんど何も知らないので間違っているかもしれませんが、この映画は、押井守の『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984)が高橋留美子の『うる星やつら』(1981−86)に対してそうであったように、原作の『ONE PIECE』(1997−)に対する一種の批評になっているような気がします。

noirse どうすれば未来に向かって進んでいけるのかという『オマツリ男爵』で提起された問題は、『時をかける少女』で全面的に展開されることになります。この作品には「いまのこの楽しい時間がずっと続けばいい」という、いわゆる「日常系」に近い感性が見られますが、それが向かう先は違っています。主人公の真琴は、親友である千昭や功介との関係性を壊したくないと思っているわけですが、この作品が問題にしているのは、まさにそうした現在の状態からどのように「未来」へと進んでいけばいいのか、ということです。

『時かけ』のキャラクターデザインは貞本義行ですね。ここからの連想で、やはり貞本がキャラデザを担当した『新世紀エヴァンゲリオン』(1995)と比較してみたくなります。10年という月日を経て、大きく変わったのは主人公像です。『エヴァ』のシンジは、他人を傷つけるのを恐れて自分の内側に引きこもり、むしろ戦わないことを選ぶという男性主人公でした。これに対し『時かけ』の真琴は「待ち合わせに遅れてきた人がいたら、走って迎えに行く」という、アクティブな女性主人公として造形されています。このあたりに時代の変化を感じます。

志津 それは「魔女おばさん」こと芳山和子が、筒井康隆の原作小説(1967)や大林宣彦の同名映画(1983)をそれとなく示唆する形で、「待つ」女性と対比的に語っていたことですね。

実際、細田版の『時かけ』は、大林版のイメージを大幅に変えるものになっていると言えます。一番の違いは、大林の映画で中心だった恋愛要素を後景に引っ込めて、「継承」の主題を前面に打ち出しているところです。この先失われるかもしれない絵画を未来へと送り届けるというのがそれです。ここでの絵画は、平和な戦後日本のあり方そのものを象徴していると考えられます。

大林版『時かけ』において未来人との別れは、記憶の喪失と再会の約束を伴っていました。記憶を失った人物が、時を経て愛する人と再会するというのは、新海誠がのちに全面的に展開するモチーフですね。こうした要素が細田版では改変されていて、代わりに継承の主題が打ち出されているわけです。つまり、記憶を保持し続けることがむしろ重視され、価値あるものを未来に届けることが「再会」を意味する、というふうに。こうした継承の主題はその後の細田作品で、家族の繫がりのうちで何らかの価値を受け継いでいくという形へと展開していったと見ることができます。ここに、細田監督が一部の観客から「保守的」と受け取られるようになった所以があるように思います。

noirse 『サマーウォーズ』以降の細田作品に対して「家族テーマに移行するまでは良かったのに……」と嘆く声をしばしば見かけます。こうした意見の根底には、モラトリアムな時間に対する愛着も多少は関係しているのではないでしょうか。

先ほども触れましたが、『時かけ』前半の真琴は、日常系アニメに通じる「いまのこの楽しい時間がずっと続けばいい」という意識で毎日を過ごしていました。それが後半では、過去から継承されてきたものを未来へと繫いでいかなくてはいけない、というふうに考えが変わっていきます。

青春ものを輝かせるには、未来への悩みや焦りをどう表現するのかがひとつの鍵になります。もともと細田監督の問題意識や演出はそれに適したもので、それが『時かけ』以前を高く評価することに繫がるのでしょう。しかし、細田監督の意識は次の段階へと向かっていくわけです。また、それは細田監督のみの変化ではないようで、少し遅れるものの、日常系を得意としていた京都アニメーションも同じような方向性へと進んでいきます。

2012年の『おおかみこども』公開時に京アニ制作の『氷菓』がテレビで放送されていましたが、この作品は「日常の謎」と呼ばれるジャンルに属するミステリーで、その点で日常系と関連があります。しかし『氷菓』の物語は過去から受け継がれてきた伝統の上に自分たちがいて、それが未来へと繫がっていくというもので、「いまのこの楽しい時間がずっと続けばいい」というだけの話にはなっていませんし、この路線はその後の『響け!ユーフォニアム』(2015)などにも受け継がれていきます。これと似たような方向転換を、細田監督は京アニに先んじる形で行っていたと思うのです。『サマーウォーズ』以降の方向性に毀誉褒貶があるとしても、2011年に東日本大震災が起き、経済不況や格差問題が常態化していく中で、世間の価値観そのものが次第に変わっていったことを踏まえる必要があります。居心地のよいモラトリアム空間から脱しようとする細田監督の姿勢は、そうした社会の変化を敏感に察知し、いち早く反応していった結果と考えることもできるのではないでしょうか。

家族とインターネット:『サマーウォーズ』

noirse 次に『サマーウォーズ』ですが、これは「婚約者紹介もの」ですね。この物語類型の代表作に『招かれざる客』(1967)という映画があります。白人家庭の娘が婚約者として黒人男性を連れてくるというストーリーです。ただ『サマーウォーズ』の場合、主人公たちが実際に婚約しているわけではないということもあり、この形式の枠組みが途中からぼんやりとしてきます。別の言い方をすれば、家族の重圧がこの作品では比較的ゆるいので、明確なコンフリクトが起きないということです。

その代わりにフォーカスされているのが、侘助の「婚約者紹介」です。『サマーウォーズ』を「婚約者紹介もの」と考え、ほかの要素をいったん横に置くと、夏休みに本家に戻ってきた夏希が紹介する主人公・健二と、10年ぶりに栄のもとに帰ってきた侘助が “紹介” するAI・ラブマシーンが対比されていることに気づきます。健二とラブマシーンがともに家族に紹介するために連れてこられた存在だと考えると、何の接点もなかった彼らが余人には理解しがたい「暗号」で結びつき、運命的なすれ違いを迎えるところはなかなかにドラマティックで、このへんはとても好きですね。

「婚約者紹介もの」の特徴は、社会的地位の違いや経済的格差、人種の差異など、本来は交わることのないはずの人たちが出会ってしまうところにあり、その摩擦と和解を描くという点で、なかなかにアメリカらしいジャンルです。同じように、健二とラブマシーンも陣内家にとってはともにノイズなのですが、人種の違いを描いた『招かれざる客』などと比べると、健二の場合、摩擦が小さいんですね。しかし、ラブマシーンには人種どころではない距離があり、人間社会に未曽有の混乱をもたらすという点で「ドタバタ」になります。

『サマーウォーズ』は、家族の絆でネットの混乱を防ぐという対立構造のもとで捉えられていると思うのですが、侘助がラブマシーンを「新たな家族」として紹介しに帰ってきたと考えると、むしろ狙いは、インターネット時代の新しい家族の形を模索することにある、というふうに見ることもできます。最新作の『竜とそばかすの姫』がネットを通して新たな家族を見つけ出す話だとすれば、その要素はすでに『サマーウォーズ』に内在していたことがわかります。

志津 『サマーウォーズ』は、大家族という形式がしばしば話題にのぼる作品ですが、それがネットにおける繫がりやコミュニケーションとどう対比されているのか、という点を丁寧に見ていく必要があるのではないかと思います。

おそらく細田監督は、コミュニケーションをどのように拡張していくかという点に関心を持っていて、この角度から大家族もネット上のサービスも、それぞれに可能性を秘めた繫がりの形態としてフラットに見ているのではないでしょうか。とはいえ「リアルがあってこそのネット」というヒエラルキーを細田監督ははっきりと保持しているように思えるので、ネットに対してかなり擁護的であるとしても、厳密な意味ではフラットとは言えないかもしれませんが。

実際のところ、ここ10年ほどのあいだに、ネットを利用した社会変革の可能性への期待感はかなり減退したのではないかと思っています。近年では「メタバース」に対する過剰な期待というものも出てきましたが、しかし代替的なコミュニケーション手段としてネットは大きな欠陥を抱えている──ポスト・トゥルース的な言説を育んだのが、ほかならぬネットでしょうから──ということが明らかになったのが、2010年代だったのではないでしょうか。『ぼくらのウォーゲーム』では、炎上騒ぎによってもたらされたコンピュータの処理速度の低下を逆に利用して敵のデジモンを倒すという、先見的かつ批評的な認識が示されていたのが、『サマーウォーズ』ではたんに、善意の協力者が世界中にたくさんいるというだけの話になっている。その意味では『サマーウォーズ』のネット観はかなり牧歌的ですし、『竜そば』ですらそうだと言えます。

細田作品において、保守的な家族観の提示に重点が置かれているように見えるところがあるとすれば、それと同等かあるいはそれに代わるような新しい繫がりの形態を見出すことに多くの人が困難を覚えている、という現実があるからではないでしょうか。言い換えれば、この点に関しては日本人全般が保守的になっていて、細田作品はたんにそれを反映しているだけではないか、とも思うのです。

人間の内なる野生──『おおかみこどもの雨と雪』

noirse 『おおかみこども』は映画監督の相米慎二の影響が強く見られる作品ですね。とくにラストあたりの展開は、相米監督の『台風クラブ』(1985)や『お引越し』(1993)を想起させます。『時かけ』から『おおかみこども』までの細田作品で脚本を手がけた奥寺佐渡子のデビュー作は『お引越し』ですし、意識していたのは間違いないでしょう。

相米作品では「祝祭空間」とでも呼べるような特別な時空間が提示されます。そこで行われるのは一種の通過儀礼で、内に秘めていた衝動が解放されることで、登場人物たちは何らかの変化を被ります。『台風クラブ』では、台風の到来が夜の学校を「祝祭空間」へと変え、そこで起きた出来事によって子供たちは否応なく変化することを強いられます。これと同じ役割が『おおかみこども』の嵐にも与えられていると思うのです。『お引越し』も同様で、タイトルの「引越し」が意味しているのは、精神的に次の段階に移行するということです。主人公の女の子は、波打ち際で祭りの山車が燃えるさまを幻視し、そこで過去の自分との別れを経験します。同じような別れの決断が『おおかみこども』の最後でもなされていると考えられるのです。

志津 今回、noirseさんに薦められて相米慎二の映画をいくつか見てみましたが、たしかに細田作品への具体的な影響が見出されますね。たとえば『おおかみこども』で、雪と転校生の男の子が鏡の前で話すシーンがありましたが、あそこなんかは、アングルなどの違いはあれど『お引越し』によく似たシチュエーションのショットがあります。細かく調べていけば、相米作品に限らず、さまざまな実写映画からの引用を細田作品のうちに見つけ出すことができるかもしれませんね。

『おおかみこども』の内容に関して言うと、この作品にはネットは出てきませんが、細田監督がそれをどのようなものとして位置づけているのかが、その不在を通して逆によく見えてくるところがあります。つまり、細田監督はインターネットを、現実社会の脆弱なセーフティー・ネットを補塡する「もうひとつのネット」として捉えているように思うのです。

主人公の花のような、親類縁者との強い繫がりを持たないシングルマザーは、社会的に弱い存在と言えます。彼女と同居していた「おおかみおとこ」も、そうした「弱者」の寓意であるとも考えられます。それゆえ、彼の遺体がゴミ収集車に回収されるというきわめてショッキングなシーンは、現状の日本社会の脆弱性を象徴的に描き出していると言えます。つまり、社会からこぼれ落ちた人の多くは、そこから救い出されることもなく、むしろ排除の対象となり、文字通り “ゴミ” 扱いされるということです。

©2012「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会

実際、現行の行政サービスだけでは、社会からこぼれ落ちる人たちを十分に救い切れているとは言えないでしょう。雪や雨は、出生届が出されず戸籍のないまま育った子供たちのことを想起させます。無戸籍でも住民票の取得は可能なようで、そこから就学等の行政サービスを受けることはできるようです。作中で小学校に通っていた雪や雨はそうしたケースなのかもしれません。しかし、そうした手段があることを知らずに、無戸籍で家に引きこもったまま成人した人も実際にいるようです。つまり、行政がセーフティー・ネットを用意していたとしても、そこまでたどり着けない人々がいるということです。

結局のところ、こうした社会保障をめぐる負荷は「家族」に大きくのしかかっていると言えます。ある人が社会からこぼれ落ちてしまうどうかを実質的に左右しているのは、国(行政)ではなく家族なのではないか、ということです。

この点について思い起こされるのは、菅義偉首相(当時)が2020年に行った所信表明演説です。菅首相は「私が目指す社会像は、『自助・共助・公助』そして『絆』です。自分でできることは、まず、自分でやってみる。そして、家族、地域で互いに助け合う。その上で、政府がセーフティー・ネットでお守りする。そうした国民から信頼される政府を目指します」と語っていました。この発言に対して、野党などからはいろいろと批判があったようですが──僕自身もやや無責任な発言だという印象を持っていますが──いずれにしてもここには、行政にできることの限界が率直に表明されていると思います。

しかしながら、社会を構成する単位は個人、家族、国(行政)だけではないでしょう。むしろ、個人や家族と国とのあいだにある大小の「共同体」こそが社会の本体でしょうし、「われわれ」意識が芽生えるべきなのもそこだと思います。それが、家族か国かという形で両極に二分されているのは、社会がやせ細っている日本の現状を端的に表していると言えます。おそらく細田監督がフォーカスしようとしているのも、伝統的な家族というよりはこのような中間領域での助け合い、つまりは「共助」なのだと思います。『おおかみこども』の場合、菅原文太演じる老人に象徴されるような村落共同体がそうで、その良し悪し以前に、花にとってはこれが最後の「絆」だったということなのでしょう。

noirse 中間領域による「共助」への注目というのは、とても納得できるお話です。その一方で『おおかみこども』には、そうした社会性とは相反する側面も示されているように思います。

それがよく表れているのが、雪と雨の姉弟が最終的に別々の道を進んでいくという結末です。冒頭で話した「分岐」のモチーフがここにも出てくるわけですが、ここでのY字路は人生の分岐点というだけでなく、ひとりの人間には複数の可能性が潜んでいるということも意味しているように思います。『サマーウォーズ』で「婚約者紹介もの」という見立てをしてみたのは、健二とラブマシーンはともに夏希の家族にとっての「異人」という意味で、実は同質の存在だからです。ずっと一緒に成長してきた雨と雪は最後に別れていくわけですが、これはひとりの人間が持つ二面性を、わかりやすく2人の人物に喩えたものとも考えられます。つまり、人間の社会的な側面が雪に、野性的な側面が雨に仮託されているのではないか、ということです。「動物」の形象によってそうした人間の野性が示されているわけですが、これは『バケモノの子』や『竜とそばかすの姫』でも見られる構図です。

『バケモノの子』の場合、バケモノ界と人間界という2つの世界に主人公の九太(蓮)がまたがって所属しているところに、こうした二面性が示されていると言えます。『未来のミライ』でもくんちゃん(太田訓)は「ケモノ化」しますし、細田監督の中では人間と獣という形で、この二面性が整理されているのがわかります。この点で『竜そば』がディズニーの『美女と野獣』(1991)を「本歌取り」していくのも、ある意味当然の帰結だったのかもしれません。『竜そば』ではこの二面性が「アンヴェイル」、つまり仮面を脱ぐ(剝ぐ)という行為として問題化されることになります。

志津 雨に仮託されている人間の野性という話ですが、これは次作の『バケモノの子』を考慮に入れると、少し危うい面を持っていますね。つまり、この野性は暴力衝動と強く結びついた、人間の脱社会的な傾向とも考えられます。雨に体現されたこの傾向は、狐の「先生」によって回収されるわけですが、これを自然保護のような比較的穏健なエコロジー活動としてのみ捉えられるのかどうかは、やや曖昧です。僕にはこの「先生」は、極右か極左かはわかりませんが、過激な政治団体の指導者、あるいは新興宗教の教祖のような存在に見えます。つまり、雨のうちに温存された暴力衝動がその後、テロリズムのような形で人間社会に解き放たれる可能性もあるのではないか、と思うのです。だとすれば、ここにはラストの「しっかり生きて」という、親離れ/子離れの文脈には回収しきれない問題がある。おそらくこの点を深めようとしたのが『バケモノの子』で、九太のライバルの一郎彦はいわば「ダークサイドに堕ちた雨」だと言えるかもしれません。

責任と犠牲の論理:『バケモノの子』

noirse 『時かけ』から『おおかみこども』までは個人的にもとても好きな作品なのですが、『バケモノの子』以降の方向性にはやや違和感を持っています。『バケモノの子』はいくつかの点で『おおかみこども』と対比できますね。母親に焦点を当てた前作に対し、同作は父親が取り上げられているというのもそうですが、志津さんの指摘する通り、人間社会に背を向けて山に入った雨のその後を描いたのが『バケモノの子』とも考えられます。雨には「先生」(狐)がいましたが、九太の師匠は熊徹というわけです。

同作では九太と一郎彦のあいだに、人が抱えている「闇」をめぐる明確な対立構造が示されます。この構図は『おおかみこども』と比べると、やや単純化されているきらいがあります。先ほど述べたように『おおかみこども』では、雪と雨の姉弟がそれぞれ別の生き方を選ぶという点で、一種の多様性が示されていました。それが『バケモノの子』になると、九太のほうが正しい選択をし、一郎彦のほうは間違った生き方をした、というふうに単一の価値観のみを提示して、その枠組みにキャラクターを単純に当てはめている印象を受けるのです。

同じことは『未来のミライ』についても言えます。この作品では、主人公の男の子が先祖との繫がりを自覚することで成長する姿が描かれますが、それは言い換えれば、家族関係の外にある生を否定的に価値づけることを意味します。『おおかみこども』では、少年の雨が人間の共同体の外で生きていくことを選択し、それがあくまで肯定的に描かれていました。ところが『未来のミライ』では、どこか保守的な価値観に人の生き方を押し込めようとする傾向が見出されるように思うのです。

志津 『バケモノの子』や『未来のミライ』のうちに単純化された構図が見出されるというのは、たしかにその通りだと思います。ただ、それと同時に細田作品には、家族関係をゆるく拡張していこう、中間領域にあたるコミュニティを厚くしていこうとする傾向も見出されるように思うのです。

たとえば『バケモノの子』では、バケモノ界と人間界、どちらに軸足を置いて生きていくかで九太が葛藤するという展開があり、最後のナレーションでは彼が渋天街を出て「二度と剣を持つことはなかった」と語られます。しかしそうだとしても、バケモノ界との関わりを完全に断ち切ったというふうには描写されていません。バケモノ界への行き来自体はおそらく可能でしょうし、親代わりになった人たちとの交流も保たれたままなのでしょう。これは、宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』(2001)のような典型的な異世界転移ものと比べると──千尋は異世界での記憶を失って現実世界に戻ってきます──、かなり特殊な帰結であるように思います。つまり、どちらかの世界に完全に依存するのではなく、複数の世界にゆるくまたがる形で所属を分散させていこう、という発想がここには見出されるのです。

ただ『サマーウォーズ』のところでも少し言いましたが、2つの世界の関係が完全にフラットだとは言い切れない部分もあります。細田作品の基本的な価値観とは、現実を豊かにするために虚構があるのであって、その逆ではない、というものでしょう。『サマーウォーズ』や『竜そば』で、誰も彼もがネット上にアカウントを持っていて、そこでのコミュニケーションに参加しているとしても、それは現実の人間関係を補助する役割を持つ限りにおいてである、と考えているように思われます。こうした観点からすると『バケモノの子』における異世界の役割も似たようなところがあって、熊徹は九太にとって、あくまで現実世界に「父」の場所を確保するための媒介者だったと考えられます。したがって、彼が最後には消えてなくなる──精神的な存在になる──というのも納得の展開と言えます。

ものすごく単純化して言ってしまえば、ひきこもりの少年がオンラインゲームで大人たちと知り合いになり、そこでの経験を糧にして、再び学業という「正規の」人生のルートに戻っていく、というのが『バケモノの子』で描かれていることではないかと思うのです。

noirse なるほど、それはよくわかる解釈です。ただ、母親を扱った『おおかみこども』に対して『バケモノの子』は父親を取り上げた作品だと先ほど指摘しましたが、父親の掘り下げが上手くいっているかというと、どうでしょうか……。熊徹は九太にとって血の繫がった父親ではなく、責任感に欠けた男が他者と向き合うことで成長するという話になっていますが、結果的に自己犠牲で終わってしまう。男の「責任」の最終的な所在が自己犠牲に求められるのは、やや安易に思えます。

そもそも細田監督には、主要な登場人物の「犠牲」をストーリーに好んで組み込む傾向があります。『サマーウォーズ』の健二は主体性のはっきりしないキャラクターですが、陣内家当主である栄の死によって奮い立ちます。『おおかみこども』の花があれだけ努力できたのは、彼女の夫の死があったからだと見ることもできます。あるいは『時かけ』で真琴が変わったのも、親友の功介とその彼女の死がひとつの契機になっていたように思います。これら3つの死は熊徹とは違い、病気や不慮の事故によるものです。しかし、彼らの死が主人公に何らかの変化をもたらすという点で、物語の構造上「犠牲」と同じ効果を持っていると思うのです。

宮崎監督の『紅の豚』(1992)でも男の責任が問われているところがあって、ポルコは責任を回避し続ける人物として描かれますが、自己犠牲による決着だけはさせません。そこに宮崎監督の強い意志を感じます。それに対して『バケモノの子』では、熊徹の犠牲によって継承が完成する、それが男の責任の取り方だ、というわかりやすい形になっている。こうした点にも、細田監督のある種の「保守性」が認められると思うのです。

垂直的な継承の前景化:『未来のミライ』

志津 次作の『未来のミライ』は、幼い子供の動作をきめ細かく丁寧に描いているという点で、最初の『デジモンアドベンチャー』の映画を思い起こさせるところがありますね。この短編映画では夜の団地を舞台にデジモン同士の激しい戦いが描かれるのですが、それを観測できるのは子供たちだけです。ここにあるのは、子供時代にだけ開かれる──大人になったら忘れてしまう──世界との特殊な関わり方が存在する、という感覚です。宮崎監督の『となりのトトロ』(1988)もまたそうした作品だったわけですが、『未来のミライ』で次々と起こる不思議な出来事も、まずはこうした「子供の世界」という枠組みのうちで捉えるべきなのでしょう。

noirse 『未来のミライ』は主人公のもとに未来人がタイムスリップしてくる話と考えると、『時かけ』に近いとも言えますね。両作ともに「継承」を重視しているので、問題意識は一貫していることがわかりますが、大きく違うのは誰がやってくるのかという点です。『時かけ』はまったくの他人の千昭と、何の保証もない約束を交わすところに意義がある。同作には何度もキャッチボールのシーンが登場しますが、投げたボールを誰かがキャッチしてくれるというのは、垂直的な家族関係というより、むしろ水平的な他者間での継承というテーマを的確に表しています。

しかし『未来のミライ』でくんちゃんの前に現れるのは、成長した妹です。『時かけ』のラストは継承という重厚なテーマにもかかわらず、どこまでも広がる豊かな可能性を感じさせましたが、『未来のミライ』はそこが限定的になってしまう。頻出するモチーフも新幹線、自転車、馬、バイクなどの乗り物類で、直線的な「系統樹」のイメージを補強するものになっています。馬は本来、自由の象徴にもなりうるのですが、そうは感じさせない仕上がりになっている。

志津 この作品で系統樹として示される家族関係は、たしかに強い繋がりをイメージさせるものです。しかし『未来のミライ』がフィリッパ・ピアスの児童小説『トムは真夜中の庭で』(1958)の一種の翻案と考えられるとすれば──おそらくこのピアスの小説か、フランシス・ホジソン・バーネットの小説『秘密の花園』(1911)あたりがこのアニメ映画の発想元でしょうから──もっと別の意図を持った作品と見なせるところもあるように思います。

『未来のミライ』が保持している可能性は、自分の家族をまったくの他者のように見なす視点にあったのではないでしょうか。父母や祖父母といった家族の成員は、年齢やその関係性において固定されているわけですが、彼ら彼女らにも幼いときがあり、自分と同じように両親や祖父母がいたという事実を提示することは、関係性を相対化する視点をもたらします。実際に、この作品では一種のタイムトラベルによって、妹が姉のように、母が友人のように、曽祖父が父のように描き出されます。つまり重要なのは、関係性をゆるく捉えて、家族の成員同士の繫がりの別の可能性を開くことだったはずです。

しかし、関係性が系統樹という形でまとめられると、垂直的な「継承」という側面が前面に押し出されるので、家族の必然的な繫がりを強く印象づける結果になってしまう。そこがこの作品のやや残念なところだと思います。

noirse 同感です。『バケモノの子』のところで自己犠牲の話をしましたが、『サマーウォーズ』における栄の死は、健二を奮い立たせるだけでなく、家族の力を結集させることにもなります。死によって共同体が結束していくという、これもなかなかに保守的な価値観です。『未来のミライ』は細田作品には珍しく死の要素が希薄ですが、連綿と続く継承のバトンが描かれている点は同じです。

そういう意味では、続く『竜とそばかすの姫』は大きく方向性を変えています。すずの母親もまた事故死しますが、それは他人の子を救うためで、すずからすれば自己犠牲の失敗、継承の断絶という構図になります。つまり『竜そば』は、正しく継承ができなかった人間はどうすればいいのかという話としても読めるわけです。その結論が家族間ではなく、他者間での継承に帰着するのは『時かけ』と同じなのですが、そこに母性愛が絡んでくるところが細田監督らしい点であり、『時かけ』から15年を経過して辿り着いた現在地なのでしょう。

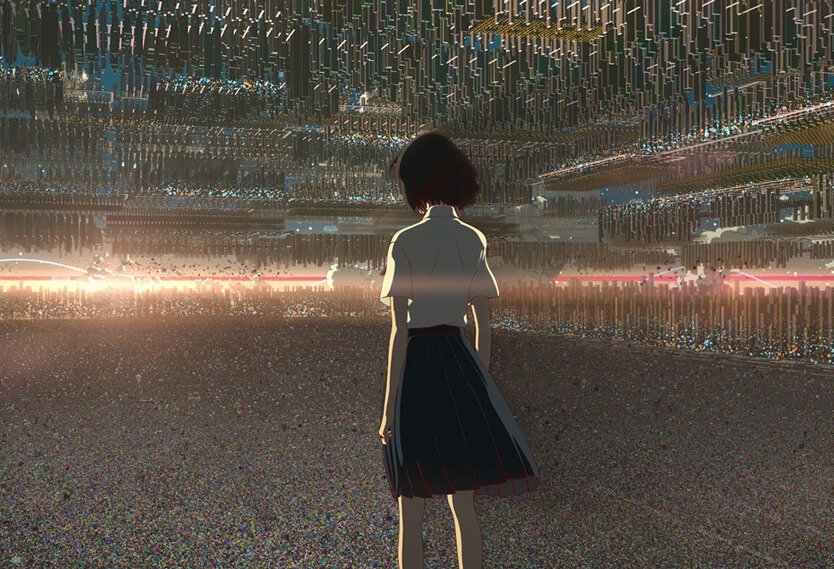

虚構による癒やしと呪い:『竜とそばかすの姫』①

noirse 『竜とそばかすの姫』は、おそらく意図的ではないでしょうが、類型的なイメージを前面に打ち出すことで、逆説的に現在のネット上のコミュニケーションのあり方を問うているところがあると思います。この作品では〈U〉という仮想世界が出てきて50億人以上のユーザーが参加している大規模なコミュニティとして紹介されます。しかしそれにもかかわらず、そこで起きる出来事はかなりドメスティックなものにとどまっている。

アバターの扱われ方にも同様の傾向が見られます。ネット上のアバターは、誰もが「仮装」をしているという点で、その背後にいる人は潜在的にはどんな属性の持ち主でもありえます。それにもかかわらず、この作品では、アバターの向こう側に自分とはまったく異なる他者を見出す、といった断絶が生じることはありません。すずと竜との関係は、結局のところ、彼女が疑似的な「母」の役割を果たすことができる程度の身近さに帰着することになります。かつてネットは世界中をひとつの「村(グローバル・ヴィレッジ)」にするものとして期待されたわけですが、実際はいまのSNSがそうであるように、ごく身近なコミュニケーションを強化したり攪乱したりするものにしかなっていない。

志津 『竜そば』は、すずが虐待されている子供を身を挺してかばう、というクライマックスに示されているように、ネットとリアルの線引きをはっきりと強調しています。しかし他方で、リアルの側にもネット的な感覚が侵食しているように見えるところがあって、そこが逆に面白いと思っています。たとえば、虐待されている子供の家を特定するために、すずの友人や知人たちが様々な知恵を出し合いますが、ああいうのはネットでこそ頻繁に見かける光景であって、特定の人物の個人情報を明らかにしようとする、集合知の悪い側面が凝縮された行為だと言えます。それがこの作品では、リアルの人間関係の利点として示されるという、奇妙なねじれが存在しているように思うのです。

noirse 見ず知らずの他人が虐待されているのを見て、自分が何とかしてあげなければならないと反射的に行動に駆り立てられてしまうというのも、実にネット的な反応ですね。冷静に理性的に判断するのではなく、目の前に出てきたものにすぐに感情的に反応してしまう。

多くの作品は通常、感情に理性を対峙させるものですが、この作品にはむしろ、感情に感情をぶつけようとする態度が見出されます。とくに「歌」の使い方がそうです。一般的に音楽には、聴いている人の情動を引き出す効果があります。〈U〉の住民たちが炎上騒ぎによって熱くなり、竜の正体を明かせと攻撃的になっていく中で、すずは自らのリアルな姿を明かし、歌で応えます。それを聴いた人たちは感動して攻撃性を弱めていくわけですが、これも結局は、歌によって他人の感情を操作する行為だと言えます。『竜そば』の「本歌」であるディズニー版の『美女と野獣』も一種のミュージカルですが、ミュージカルというジャンルはとてもイデオロギー的なものです。ディズニーともなるとそのイデオロギー性はさらに強まりますが、『竜そば』はこの性質を疑うことなくトレースしてしまっている。歌とは決して純粋無垢なものではなく、特定の方向に人の感情を誘導していくものである、という危険性に対する批判意識が欠けているように思うのです。

志津 すずの母がそうしたように、目の前で危機に瀕している子供がいたならば、何とかして助けてあげたいと思うこと自体は、誰もが抱くであろう普通の感情だと言えます。しかし、実際には距離があるにもかかわらず、それが目の前で起きているかのように見えてしまうのがネットの特性でしょう。感情を煽り立てるような出来事が日々新しく、次々に起こるがゆえに、ある瞬間に強い義憤に駆られたとしても、数日経ったら多くの人はそれを忘れてしまう。瞬発的に行動に駆り立てられるとしても、決して長続きはしない。

もちろんすずの場合は、おそらく件の少年たちとこれからも関係を保ち、支援を続けるのでしょうが、しかしそうであっても『竜そば』自体はむしろ、昨今のネット的な感性の危うさを描いているように見えてしまう。そういう逆説的なところが、この作品の同時代的な意義だと思いますね。

noirse 先ほども述べたように『竜そば』の発想元は『美女と野獣』ですが、たぶん宮崎監督の『もののけ姫』(1997)の原案もそうですね。この原案は、実際に映画になったものとは内容が違っていて「美女が、野獣の姿のままの男を愛する」という話でした。いわゆる「ありのままで」ですよね。多様性重視になっているいまのディズニーやハリウッドだったら、この内容でも違和感がなさそうです。ところが『竜そば』は、ネットを絡めているからかもしれませんが、野獣のままでいいというふうにはなっていない。

これは人種差別やルッキズムだけの話ではありません。野獣というのは、その人の醜い側面の象徴でもある。暗部のない人間なんて当然いなくて、ポジとネガを併せ持って初めてひとつの人格が形成される。野獣の部分をたんに取り去ってしまったら、その人はもう、その人ではなくなります。『もののけ姫』のサンは最後まで人間を憎悪していて、その憎しみはたぶん一生氷解することはないのでしょうけれど、それがサンなんです。『紅の豚』のポルコも一緒ですね。自分を醜い人間だと思っていて、それが豚の顔に表れているわけですが、けれどその自己嫌悪がポルコの優しさや懐の深さを育んでもいる。おそらく宮崎監督は、そういうことを言っているはずです。

もちろん『竜そば』の場合は、父親に虐待された結果、少年の中に生まれた負の感情が野獣=竜になったとも解釈できるので、そこから解放されたら竜の姿が必要なくなるというのは理解できます。でもそうなると、少年はもう竜の姿で〈U〉に現れることはなくなるのでしょう。すずが〈U〉で自己回復していくのもそうですが、『竜そば』はどうもネットの美点を治癒的なものとして捉えているフシがあり、「治療」が終わったら現実へと戻ってくるべきだと考えているように見えます。

細田監督には「隠れ(?)ケモナー」の疑いがあって、『おおかみこども』や『バケモノの子』『未来のミライ』など、獣人が出てくる作品がチラホラあります。一般的に、獣人はフィクションにおいて中間的な領域にいることが多く、宮崎作品のサンやポルコが「人の姿に戻って」人間社会に帰ってくることはない。しかし、細田作品の獣人たちは社会帰還率が高いんですね。『バケモノの子』の九太も一種の獣人と考えられます。このへんが細田監督なりの「倫理」なのでしょうが、それがかえって作品を窮屈なものにしている印象もある。たまには欲望を全開にして、獣人としての生を高らかに肯定するような、真のケモナー映画を作ってほしい。それが本当の意味で、虚構の持つ治癒の力だと思うのです。

志津 『美女と野獣』と比較すると、『竜そば』ではジェンダー的な配置がズラされていて、関係性の逆転が起こっているというのも重要なポイントだと思います。野獣の形象には個々人の暗部だけではなく、男性性のメタファーという意味合いも込められていると思うのですが、これはとくにディズニー版の段階で導入された読解の枠組みと言えます。葛藤する男性として解釈された野獣は自身の暴力性を抑制し、女性への所有欲を断念し、自己犠牲的な振る舞いをして最終的には死に至りますが、この死=変化を通して救済がもたらされます。ディズニー版『美女と野獣』にあったこうした葛藤は、『竜そば』ではすずの側に移譲されて、女性のほうが男性を守るために我が身を盾にするという構図になっている。最後に遂げられる変貌も、野獣から人間へではなく、美女から平凡な女の子へというものでした。

ここには「美女(ベル)」という形象のほうが、ネットにおける瑕疵のない仮面という点で、一種の「呪い」として機能しているという現状認識が示されていると言えます。自分をより美しく、より大きく、より強く、より賢く見せられるのがネットのアバターであるとすれば、そこで作り出された自己像が逆に自分自身を縛って、生を不自由なものにする場合もあると思うのです。『竜そば』と同じ2021年に公開されたアニメ映画『サイダーのように言葉が湧き上がる』でも似たような描写がありましたが、SNSにたくさんのフォロワーがいるからといって、必ずしも個人的な問題への解決が与えられるわけではない。むしろ、その断絶を際立たせることにもなりかねない。これがネット時代の新たな呪いだと思うのです。

変わらないものの価値:『竜とそばかすの姫』②

noirse 近年の細田脚本の弱点を指摘する意見もよく見かけますが、『竜そば』は演出面でもややマンネリを感じてしまいました。執拗に反復されるすずのリアクション芸や、同一ショット内でのキャラの出し入れがどこか「くどい」印象を与えてしまうのは、細田作品をずっと見てきたからだけではないはずです。

『竜そば』のラストは、河原と入道雲で締め括られます。『時かけ』と同じシチュエーションですね。川はたゆまぬ時間の流れ、入道雲は無限に広がる未来のメタファーといったところでしょうけれども、こう何度も繰り返し使用されると、たんなるクリシェのようにも感じてしまう。『時かけ』から15年が経って、社会をめぐる状況はどんどん閉塞感を強めているように感じますが、それでも入道雲を出しておけば大丈夫とでも言わんばかりの発想は、作家性というよりマンネリズムに近いのではないでしょうか。逆に言えば、何があろうと変わらないということが細田作品らしいとも言えるのかもしれませんが……。

志津 僕自身は細田監督について、むしろ非常に演出の上手い人だという印象をずっと抱いていて、それは近年の作品でも変わりません。固定カメラ、ロングショット、同一ポジション、長回し、影なし作画など、細田作品に関してしばしば指摘される手法は、ある意味ではパターン化されていると言えなくもないですが、キャラクター同士のコミカルな掛け合いをワンショットで描くときの見せ方などは、やはり上手いと思っています。ほかにも『竜そば』だと、すずがたどたどしく歌を口ずさみながら川岸をそぞろ歩くシーンに見られるような空気感の描写は、かなり良かったですね。

ただ、たしかに駅の改札口のシーンでの長回しは僕も冗長に感じましたし、全体的に何となく『時かけ』っぽいなという印象も持ちました。画面サイズをシネマスコープにしたり、歌のモチーフを入れ込んだりと、いろいろと新しいことにも挑戦していますが、意図しない形での自己模倣に陥っている可能性もないとは言い切れませんね。

©2021 スタジオ地図

noirse テーマ的なことについて言うと、私は一時期まで、細田作品では行政や公共サービスを信頼できないものとして位置づけているのだと思っていました。『おおかみこども』の前半で、花が育児に限界を感じつつもひとりですべて抱え込んでしまう点や、『竜そば』でよその家庭の児童虐待を個人で解決してしまおうとする点などがそうですね。こうした展開を、実際とは異なると厳しく批判する声も散見されます。これらの描写そのものが作品の欠陥であるとまでは思わないものの、そうした反応が一部視聴者から返ってくること自体が、いわゆる「自己責任論」とどこか親和的な、細田作品の新自由主義的な解釈をもたらしているように見えます。

しかし、きちんと細部を見てみれば、『バケモノの子』では「高卒認定」という制度が紹介されていますし、『サマーウォーズ』の夏希の家族には消防署や水道局、自衛隊に勤めている者もいて、彼らが国や地域を守ってくれているという話でもありました。こうした描写を踏まえると、細田監督は別に国や社会制度をことさら信用していないわけではなさそうです。ただ監督自身の興味は、先ほど志津さんが指摘された通り、そうした制度からこぼれ落ちてしまう人々のほうにあって、そういう人を支えるのが家族や地域共同体ではないか、ということを描きたいのでしょう。

このような観点から新海監督と比較してみると、近年の『君の名は。』(2016)や『天気の子』(2019)では、家族や地域共同体に一定の価値を認めつつ、やはりそこからこぼれ落ちる弱者にフォーカスしていく点はよく似ています。最後に信頼できるのは「キミとボク」だけ、という点は細田監督より極端ですが、しかしそれが独特の孤独感を際立たせ、往年の「セカイ系」にも通じるロマンティックな物語として、マニア以外の若者にも広く支持される理由となっているのでしょう。

宮崎作品にも家族は出てきますが、『となりのトトロ』(1988)や『ハウルの動く城』(2004)、『風立ちぬ 』(2013)などを見ても「継承」という意識は希薄ですし、『崖の上のポニョ』(2008)などは家族制度そのものへの違和感を忍ばせています。こう考えると細田監督は、宮崎監督と比べると保守的ではあるものの、あくまで家族よりも個々人にフォーカスする新海監督ほど極端な立場を取っているわけではないという点で、ほどよく中庸なのかもしれません。

志津 今年公開されたアニメ映画に『バブル』(2022)という作品がありました。不可思議な泡の大量発生という異常現象によって水没した東京が舞台で、作品のキャッチコピーは「重力は壊れた。好きに跳べ」というものでした。設定にも似たところがありますが、『天気の子』の「世界は狂っている」と同様、ここで前提となっているのは「社会はすでに壊れている」という漠然とした感覚なのだと思います。つまり、社会が壊れているのだから、これまで通りに規範を遵守していても意味がないので、今後は自由に生きようという方向性が打ち出されているのではないか、と思うのです。

こうした方向性と比較すると、細田作品の場合は、社会が壊れているとすればそれを修復しなければならない、社会をより良いものにしていかなければならない、という至極真っ当な感覚が提示されているように思えます。こうした姿勢は、既存の価値観を強く押し出すがゆえに、ときに説教臭かったり押しつけがましかったりするところがありますが、事態の解決を現実的に厳しく捉えようとすれば、そうならざるを得ないのも理解できます。さまざまな面で使えるリソース自体が乏しくなっているのが現在の日本でしょうから……。ごまかそうと思えばフィクションを免罪符にしていくらでもごまかせるところを、そうはせず、地に足が着いた形でこの社会の “現実” に向き合っていかなければならない、と思っているのが細田監督なのでしょう。賛否はあると思いますが、こうした態度はやはり貴重だと思うので、今後もこの姿勢を貫いてほしいと思っています。

noirse 最後にひとつ、実写映画の名前を挙げたいと思います。世界中で支持されている『ワイルド・スピード』シリーズ(2001−)です。近作では地元の仲間だけで世界の危機を救っていくという、良くも悪くもハリウッドらしい内容となっていますが、こうした「信頼できるのは家族や地元だけ」という価値観は、どこか細田作品とも通じるように思います。現在の目まぐるしい「政治的正しさ」を推し量るには、世相に敏感なマーベル映画やディズニー映画のほうがふさわしいのでしょうけども、実際に市井の人々の共感を集めているのは『ワイルド・スピード』なのかもしれません。

細田作品が長らく「ポスト・ジブリ」と期待されてきたのも、たんに集客や売り上げがどうこうではなく、まさに家族に向けて作られた、家族を描いたアニメだからでしょう。先ほどはやや否定的に言及してしまいましたが、『竜そば』のラストで再び立ち昇る入道雲は、どんな社会になろうとも家族や地元の絆は不変だという、細田作品の主題そのものと重なっているように感じられるのです。

〈『セカンドアフター vol.4』に続く〉

話者

関連動画

関連商品

『セカンドアフター vol.4』に掲載した「【討議】スタジオジブリと平成のアニメ映画」では、宮崎駿や高畑勲などのジブリ作品を中心に、1989年から2021年まで(平成から令和にかけて)のアニメ映画を監督単位で詳しく論じています。細田守のほか、庵野秀明、押井守、片渕須直、神山健治、今敏、新海誠、原恵一、長井龍雪、山田尚子、湯浅政明などの各作品を取り上げています。

書影または以下のバナーから、BOOTHの購入ページへと遷移します。

関連リンク