※本記事は、『ビンダー8号 特集:宮崎駿』(ククラス、2023)所収の noirse「陰謀論者の見た夢──治者としての宮崎駿」を一部加筆・修正のうえ、転載したものです。

Hayao Miyazaki, as an Ambivalent Ruler: The Nightmare of The Boy and the Heron |noirse

文:noirse

平成

平成という時代が幕を閉じて数年が経過した。けれども今でも何かが終わったとか、何かが変わったという実感はない。「平成は失敗の30年」1で、「けっきょく『昭和』を清算しきれなかったネガティヴな時代」2という思いがあるからだろうか。

けれど平成初期に様々なカルチャーに触れ、現在の嗜好や関心の地盤を築いていった人間としては、時代が悪かっただけとは思いたくない。そこで忘れられないのがジブリだ。スタジオジブリは1985年に発足した。平成よりは少し前だが、『魔女の宅急便』でジブリ作品が初めて興行的成功を収めたのは平成元年(1989)のことだ。

わたしが最初に封切で見たジブリ作品も『魔女』だったと記憶している。その後も新作が公開されれば映画館に駆け付け、金曜ロードショーの放送も逃さず、ビデオで録画して何度も見返した。漫画批評家の夏目房之介が「手塚マンガの枠組は私の無意識」3と言うように、アニメというジャンルにおいてジブリ作品はわたしの無意識を形成していた。特に宮崎駿は別格で、少なくとも10代までは宮崎作品がアニメの視聴基準の中核にあった。

けれど熱心な宮崎ファンかというとそうでもなく、『千と千尋の神隠し』(2001)以降はのめり込むこともなくなり、新作を見る度に温度差は広がっていった。『千尋』の頃にはもういい歳だったし、それなりに映画なども色々と見ていたため、客観的になってしまったというのもあるかもしれない。

しかしそれだけでもないだろう。わたしは宮崎作品を通して、平成という時代が手放そうとしていた「日本の豊かさ」を追体験していたきらいがある。といっても「日本人は大事なことを忘れてしまった」調の懐古趣味ではない。たしかにジブリにはそうした側面もあるが、描かれた内容というよりも、わたしはスタジオジブリ自体にノスタルジーを感じていた。今とは違って90年代半ばまではテレビでも劇場でもアニメの制作本数は少なく、そんな中で宮崎が国民作家と呼ばれるほどの成功を摑み、十分な予算と環境で制作することが可能だった社会と時代に、失われた豊かさを見出していた。それは今思えば、遠ざかりつつあった昭和という時代を、ジブリ作品から感じ取ろうとしていたということなのかもしれない。

© 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N

けれど『千尋』から宮崎は変わっていった。『千尋』は『新世紀エヴァンゲリオン』(1995)や神戸連続児童殺傷事件(1997)のあとの作品だ。「生きることがうすぼんやりにしか感じられない日常の中で、子供達はひよわな自我を肥大化させるしかない」時代に、「ちょうど十歳の女の子たちのリアリティ、心のリアリティをなぞって描いた」4という『千尋』には、「失敗の30年」だった平成の影が落ち始めている。

だが宮崎のいう現代の「心のリアリティ」が『千尋』以降の作品に十分表現されているとも思えず、わたしにとって宮崎駿という存在は、平成と同じように、何処か曖昧なまま霧の向こうに消えていこうとしていた。『君たちはどう生きるか』を見るまでは。

悪夢

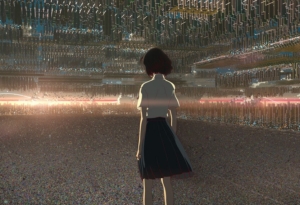

『君たち』の「下の世界」は夢のことだと考えることができる。その点では『千尋』と近いが、そもそも宮崎作品には夢が頻出する。それが『となりのトトロ』(1988)のように楽しい夢ということもあれば、『風の谷のナウシカ』(1984)のように悪夢としてトラウマ的に発現することもあるし、『紅の豚』(1992)の「飛行艇の墓場」のように彼岸のイメージに結実することもある。さしずめ下の世界は、発熱したときの混濁した意識のように、悪夢と彼岸のイメージが脈絡なく襲ってきたというところだろう。

© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

そういう意味で『君たち』は『不思議の国のアリス』ともよく比較されているが、そこで引き合いに出したいのは『マトリックス』(1999)だ。この作品での「赤い薬と青い薬」や兎のモチーフが『アリス』を元にしていることはよく知られている。赤い薬を選択したネオは「覚醒」して真実の世界に目覚めるが、それは陰謀論と背中合わせでもある。「真実」に触れたときの全能感は、常に危うさを孕んでいる。「赤い薬と青い薬」がQアノンのミームになっていることからもそれが分かる。

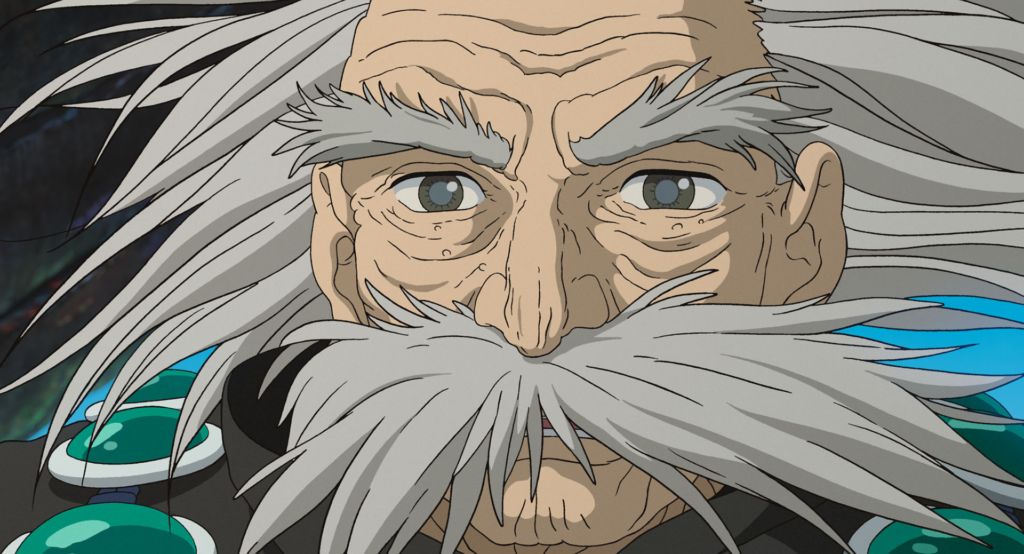

下の世界が「夢」であることを考えると、世界の無意識のようなものとして想定されているのだろう。ところが下の世界はやや怪しいところがある。成り立ちも隕石が落下した際に出現した石の塔が関係しているという突飛なもので、ここからしてUFOを信じるビリーバーのような胡散くささが漂っている。こうした危うい世界に君臨する大伯父は、ともするとQアノンが崇めるドナルド・トランプのように映りかねない。そう考えると下の世界にひしめくインコも、思わず陰謀論でお馴染みのレプティリアンを連想してしまう。

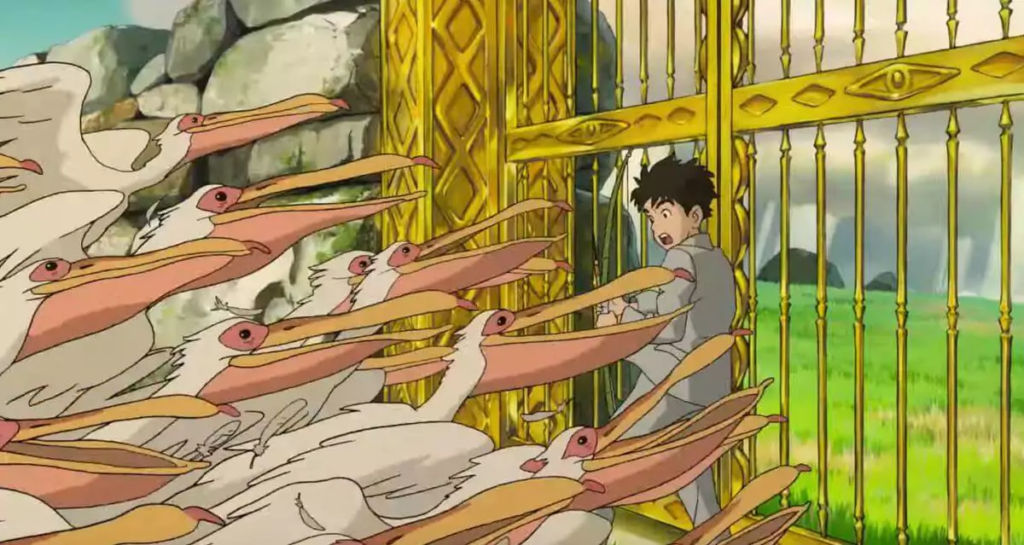

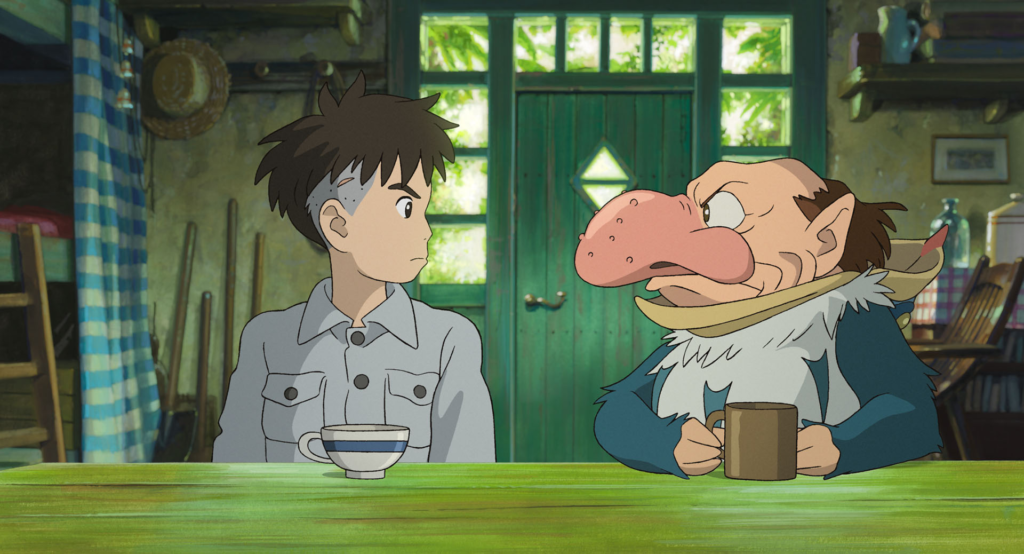

宮崎作品のトレードマークといえば飛行だが、主人公の眞人は空を飛ばない。『君たち』で空を飛ぶのは眞人を誘う青サギ、ワラワラを食べてしまうペリカン、眞人を食べようとするインコなど、どれもが危険な鳥たちだ。飛行者が主人公に敵対するキャラクターしかいないのは、宮崎作品で初めてのことではないだろうか。

© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

ところでこれらの鳥たちは、敵という以前に、何を考えているのか分からない不気味さがある。作家の稲生平太郎は、人間が妖精やUFOを見てしまうのは「僕たちの世界の通常のリアリティを覆す『何か』がときおり僕たちの世界を侵犯、あるいは世界の深淵から浮上」した「結果、それをトリガーとして妖精や宇宙人といった幻想に襲われ、妄想体系を構築する」のであって、「超越的存在はあくまでも幻想のトリガー、発端にすぎない」5と述べる。つまり人間というものは、常識を超えた体験に遭遇したとき、その折々の通念や状況に基いて判断を下すものであって、19世紀の英国の田園地帯なら「妖精を見た」となるだろうし、1960年代のアメリカなら「UFOを目撃した」と解釈してしまうということだ。

眞人は「何か」を目撃した。ただそれは戦時中の日本の田舎だったから、妖精やUFOではなく、鳥類と「解釈」するしかなかった。時代が時代なら隕石もUFOとして、青サギもリトルグレイとして認識されたかもしれない。眞人には一定のフィルターがかかっていて、それを通過したイメージが下の世界として提示されている。そうなると当然そのフィルターを引き剝がし、その向こう側に横たわるまっさらな「何か」を知りたくなるのが人情というものだろう。このように『君たち』を、「世界を侵犯、あるいは世界の深淵から浮上」してきた「何か」に遭遇した眞人の、主観的で不確定な世界を表現したものとして追ってみたいと思うのだ。

廃墟

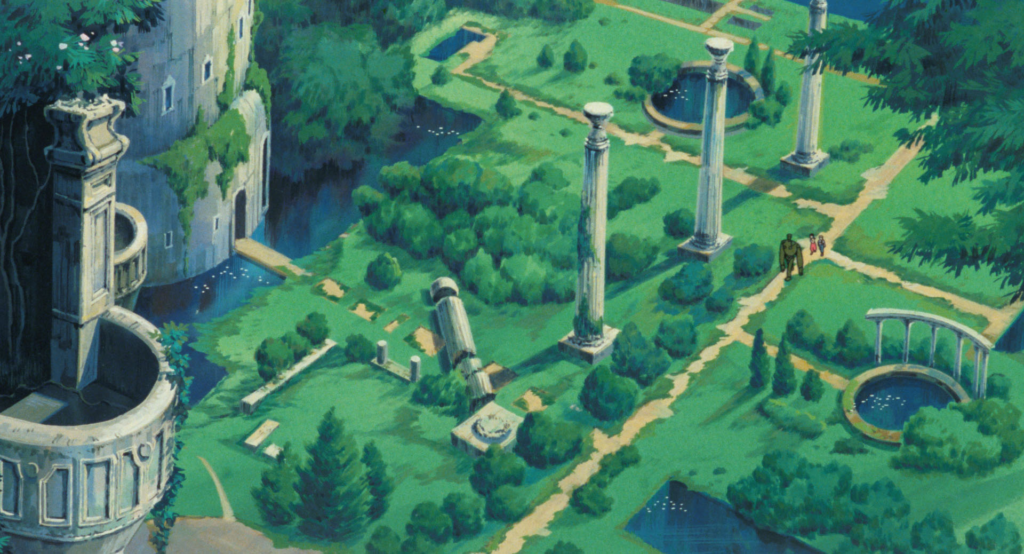

下の世界には「ワレヲ學ブ者ハ死ス」と刻まれた墓所がある。これは無意識のさらに底、文字通り死の領域ということだろう。眞人は墓所の扉を開いてしまうのだが、下の世界と元の世界は何かしらの因果関係にあると考えられる。ワラワラは元の世界では新しい生命となる。大伯父の積み石は下の世界のバランスを取っている。眞人の母親ヒサコは下の世界でヒミとなり火を操って殺生に及ぶが、彼女が焼死したのは巡ってきた因果なのだろう。もともと宮崎は「伝説」を好んで用いてきた。カリオストロの財宝を示す指輪の言葉、風の谷に伝わる古い伝承、ラピュタや飛行石の伝説。宮崎作品では言語が事実を先取りする。

下の世界の墓所に刻まれた言葉も、ある種の予言なのだろう。「ワレヲ學ブ者ハ死ス」、眞人によって開かれた墓所の門は、崩壊して廃墟となる下の世界の運命を暗示する。宮崎作品には廃墟がよく登場する。そこで主人公たちは「孤児」や「捨て子」として世界をさまようことになる。『未来少年コナン』(1978)のコナンや『天空の城ラピュタ』(1986)のパズー、シータは孤児。『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)のクラリスも両親が死んで、住んでいた館も焼け落ちた。千尋は両親が豚と化す。『もののけ姫』(1997)のサンは捨て子だし、『ハウルの動く城』(2004)のソフィーは義母に裏切られる。宮崎の推薦書から作品化された『思い出のマーニー』(2014)の杏奈も孤児で、自分は「いらない子」だと思っている。

彼らのうち何人かは、廃墟に自己をアイデンティファイする。コナンはのこされ島の宇宙船の残骸に住んで育ち、冒険を終えるとふたたび帰ってくる。パズーはラピュタ城を目指す。杏奈も人気の絶えた湿っ地屋敷にしか居場所がない。眞人も孤独を抱えている。母親の死後すぐにその妹と再婚した父親の勝一を、後妻の夏子ともども許すことができない。気を許せる者が周りに誰ひとりいない孤独な眞人は、廃墟となった洋館の階段を降りていく。

© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

廃墟は一般的にはかなさやむなしさ、過去への憧憬の象徴として考えられることが多いが、アルベルト・シュペーアはそうしたノスタルジーを反転させる廃墟価値理論を提唱、ヒトラーを魅了した。建築物は長い年月を経て朽ち果ててもなお美しい廃墟となるよう設計されるべきで、それにより遥か未来でもその文明の栄光が伝わるという考えだ。

四方田犬彦は「廃墟を前にした少年」において、「廃墟の半分は廃墟をめぐる物語であり、現実に目の当たりにすることになる瓦礫は、その物語を発動させるための触媒」と述べ、幕末の国学者や志士の例を引きながら、「日本において国賊退治と王政復古といったイデオロギーを正当化するものとして繰り返し唱えられてきた」6と指摘している。ヒトラーが自殺を遂げた地下壕の場所が明らかになっていないのは、ネオナチの聖地になる可能性があるからだ。

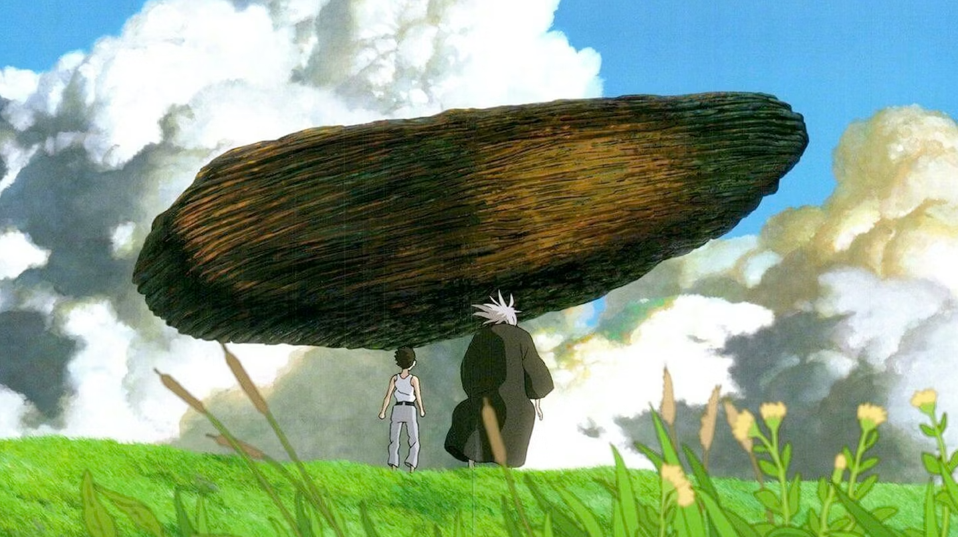

廃墟は終着点ではなく、権力の再起動の場にもなり得る。「イタリア人は認めたがらないですけど、僕はローマに行ってムッソリーニ時代に建った建物を見ると、きれいだなぁと」感じる、そうした「こころのなかに、深山幽谷のなかに清浄の地」があって、ムッソリーニ時代の建物と、「スターリンの時代に建った尖った建物と、ナチスが建てた建物」はそういうところに建っていると宮崎は述べる7。武田泰淳は「滅亡を考えることには、このような、より大なるもの、より永きもの、より全体的なるものに思いを致させる作用がふくまれている」8と記す。宮崎が見据え、パズーや眞人を惹きつける廃墟の先には、ヒトラーが夢想したのと同じ、権力へのモニュメントがそびえている。

© 1986 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

大塚英志は小泉八雲や柳田國男らの捨て子意識、貰い子妄想を分析し、これらは「子供の成長の過程における親子関係の確認の手続き」9と論じている。そうすると宮崎作品に散見される「捨て子」モチーフは、実際は親からの承認を求めているものと理解できる。宮崎によって孤児や捨て子の境遇に突き落とされた主人公たちは、次第に疑似家族を形成していく。ドーラ一家やモロの君の親子、ハウルの城の住人などだ。たとえ家族から切り離されて孤独の只中にあっても、前を向いて冒険の旅に出れば同じ意志を持つ仲間と家族以上の関係を築くことができるということなのだろう。

ところが大塚は続けて「『家』制度を所与のものとして受容していくための方便」とも述べる。血の繫がった家族をまともに描こうとすれば、必然的に父性の問題に突き当たる。宮崎は父性を描くことを避けてきたが、その行為がそもそも「『家』制度」の追認だった。主人公を家族から引き剝がし、かわりに疑似家族を与えてきたが、それはかえって父性の不在を強調するだけだった。

父性

宮崎はしばしば左翼と見られがちだが、ことあるごとに現代社会を批判し、過去を理想化する発言を繰り返してきた人物でもある。「僕らは野放図に、手に入るものはいくらでも食えるし、ボタンを押せばお湯が湧くっていう生活に慣れちゃったけど。でも、慣れない方がいいんですよ!」10というような清貧主義めいた考え、「子どもへの映像のたれ流しについては、印刷もテレビもゲームも、すべて縮小するように規制していい」「それは言論の自由、表現の自由とはかかわりのないこと」11といった表現規制の肯定、「大量消費文明があと何年続くか、50年だろうというんですが、僕は30年くらいだろうと期待している」「大量消費文明という嫌らしいものが終わるだけでもいいと思っている」12といった反資本主義的発言。糸井重里が「ものすごい保守ジジイ」13と言う通り、頑迷な保守主義者とも受け取れる。また未来に何の期待も抱いていないようで、強いニヒリズムも感じられる。

© 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H

このような宮崎の社会観は作品からも窺える。原作版『風の谷のナウシカ』(1982–1994)でナウシカが突き止めた真実は、人類は腐海と共に滅ぶしかないという結論だ。そこで「墓所の主」は人類改造による救済を提案するが、ナウシカは拒否してしまう。「再生への努力を放棄して人類を亡びるにまかせるというのか」「それは虚無だ」という主の問いかけは、宮崎のニヒリズムそのものを撃ち抜く14。一方で「先はどうなるかわからない。それこそが生きているってこと」「ワクワクすることも出てくる。そんなに先のことが見えないと生きられないのか問いたい」15と述べていることを考えると、まるでアナーキストのようでもある。

ここで宮崎駿の父親について確認しておこう。彼は戦時中に戦闘機の備品の製造を請け負っていて、これを戦争協力と感じた宮崎は父親に反発を抱いていた。ところが父親の死後しばらくしてから、「僕の親父が、あえて時代を意識せずにアナーキーに生きていたのか、あるいは単に無関心なだけだったのかは僕にはわからないけど、でも、なぜそんなふうに生きたのかっていったら、やっぱり関東大震災の体験で、本当に死んだらおしまいだっていうことを、哲学的にではなく、実感として理解していたから」16であって、「ニヒリズムの影がその底にあり」「父はそのままの姿で戦前、戦中、戦後の昭和を生きた」17と受け止めるようになった。

© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

父親に向けた「アナーキーなニヒリズム」18という言葉は、宮崎にこそよく似合う。けれど表現者としての宮崎は基本的にターゲットを子供に絞っていて、作品では「どうにもならない、これが人間という存在だ」というのではなく「生まれてきてよかったんだ」と思ってもらうべきであり、「子どもに向かって絶望を説くな」ということを責務としている19。よって自らの思想や信条が作品のメッセージと真反対なら、それはできるだけ排除してきた。

父性の希薄さがいい例だ。父親に現実の醜さを見た宮崎は、強い父を描くことがほとんどなかった。ところが『君たち』は違う。軍需産業で稼ぎ、細かいことは気にしない大雑把な勝一を、眞人は快く思っていない。だが最後に下の世界から帰還した眞人は、息子のことを心配していた父親の元へ戻り、しかと抱き合う。これは父との和解と受け取っていいだろう。しかしそうなると『君たち』は「父」、すなわち「どうにもならない」社会を受け入れろと説いていることになる。このように『君たち』は、父性を軸とした宮崎駿の転向劇と見ることができる。

ロマン

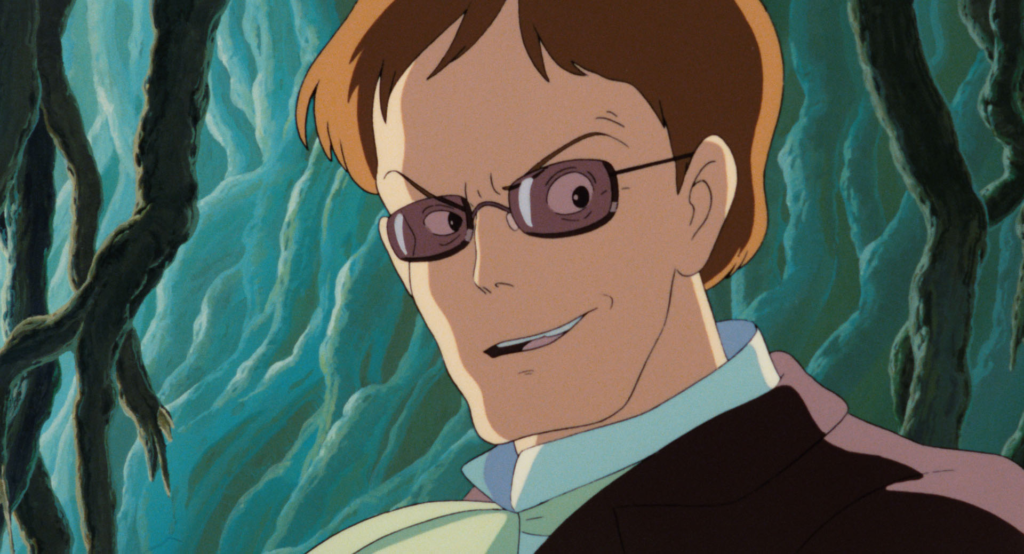

ここでムスカについて振り返っておきたい。ムスカはラピュタ王家の血を引くが、身分を隠して王となる機会を窺っている。彼には知性も行動力もあり、悪役ながら強いインパクトを残す。鈴木敏夫は「宮崎駿はムスカが好き」「ああいう人に思い入れがあって、自己投影している」20と述べている。

だがムスカの野望は成就しない。批評家の宇野常寛はムスカを「敗北を迎えた男性的なロマンティシズムの体現者」と位置付け、パズーと違い「男性的な自己実現=空を飛ぶことを肯定し、実現しているのは悪役のムスカ」であって(宇野は、パズーが空を飛ぶには女性の手助けがないと不可能と論じる)、「宮崎駿が諦めたものの体現者」21だと分析している。宮崎駿が諦めた男性的なロマンティシズムとは何かというと、「もはや大人の世界では成立しないもの」であり、具体的には「戦争の、暴力の、『父』になることの、マチズモの快楽を安心して描くことができると開き直っていた戦後アニメーション」で、それは「ネオテニー・ジャパンの消費社会」や「他国の戦争で潤った血みどろの経済的繁栄を無自覚に謳歌する当時の日本社会」22を象徴するという。

© 1986 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

『カリオストロ』にも似た図式が認められる。カリオストロ伯爵家は代々「大公家の影として、謀略と暗殺を司り」「国を支えてきた」。不満を抱いた伯爵は王となって陽の当たる場所に躍り出ようとするも、ルパンに阻止されてしまう。

宮崎の父親は男性的ロマンティシズムの体現者だろう。そして宮崎自身も、それを部分的に──父親の収入で戦時中も裕福な暮らしができたとか、戦争には反対するが兵器や戦記には魅力を感じるとか──併せ持っているのを自覚していて、そうした引き裂かれた思いが、ムスカや伯爵を非業の死へと追い詰めるのだろう。

勝一も宮崎の父親を思わせる、やはり男性的ロマンティシズムを背負った存在だが、大伯父にもそれは当てはまる。大伯父は下の世界へ向かい、「創造主」の座につく。だが後継者の提案を眞人に覆され、下の世界は崩壊する。その点で大伯父はムスカに似ている。

© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

整理してみたい。父・勝一は戦争協力者で、男性性の体現者だ。眞人は父親に反発していたが、心変わりし、父の後妻である夏子を救うため冒険に出る。下の世界ではロマンを実現していた大伯父が現れるが、その夢は続かず、ムスカのように破滅する。

こう整理すると宇野が論じた男性的ロマンティシズムのうち、「他国の戦争で潤った血みどろの経済的繁栄を無自覚に謳歌する当時の日本社会」を象徴するのは勝一、「敗北を迎えた男性的なロマンティシズムの体現者」は大伯父と、属性が分割されていることが分かる。このように宇野が定義した「男性的ロマンティシズム」は複合的なもので、主に「男性的な自己実現」と「『父』になることの、マチズモの快楽」に分配することが可能となっている。眞人はこのふたりのあいだに位置するが、最後には「男性的な自己実現」を捨て、勝一の元へ戻る。これはロマンを捨て、「『父』になること」の肯定と受け取っていいだろう。このように『君たち』は、ふたりの「父」のあいだで揺れ動く、「父」の候補者の物語となっている。

神隠し

宮崎は社会や資本主義経済を批判し、過去の生きかたを見習うべきと説き続けてきた。先ほどは保守主義的と表現したが、保守主義とは現状維持が前提の思想だ。現在をも否定して過去に戻ることを主張する場合、反動主義と言ったほうが近い。「僕は理想のない現実主義者になりたいと思ってる人間じゃない」23とは言っているので理想主義者ではあるのだろうが、その理想は過去を見つめている。政治学者マーク・リラの『難破する精神 世界はなぜ反動化するのか』(2017)から引用しよう。

昔と今とを比べて必ず因果関係を見ようとするのは、反動家の信条のようなものだ。反動家の物語は幸福な、秩序ある状態からはじまる。人々は場をわきまえ、調和ある暮らしをし、伝統と神に従っている。(…)偽りの意識がまもなく社会全体に浸透し、社会は進んで、時には喜んで、破滅へ向かう。在りし日の姿を忘れずにいる人々のみが、なにが起きているのかを理解している。

(…)

反動家の精神は、難破する精神である。他の人々は時間の川がいつもと同じように流れているのを見るところに、反動家は楽園のがれきが目の前を通り過ぎてゆくのを見る。彼は時間の亡命者である。革命家は他の人々には見えない輝ける未来を見て興奮する。近代の虚妄など受けつけない反動家は過去に栄光を見て興奮する。24

宮崎はまさに「楽園のがれきが目の前を通り過ぎてゆくのを見る」者だろう。のこされ島や風の谷のように、「反動家の物語は幸福な、秩序ある状態からはじまる」。墓所の主の救済案を拒否するナウシカも、一面反動的な治者といえるかもしれない。

© 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H

進歩主義者がユートピア的な社会を理想とするように、反動主義者もユートピアを幻視する。『虫眼とアニ眼』で宮崎が考案するイーハトーブ町の図解を見ると、宮崎にも治者の資格は備わっている。「いや、僕は、人間を罰したいという欲求がものすごくあったんですけど、でもそれは自分が神様になりたいんだと思ってるんだなと」25とも述べる彼は、父性を隠蔽することで「治者としての宮崎駿」を抑圧してきた。とはいえ、安直な例になるが、制作現場では絶対的な王として君臨し、スタジオの近所に自分の思想を反映させた保育園まで作らせた宮崎は、やはり治者の素質を持つ者だろう。

廃墟という権力のモニュメントの下で冒険に興じる少年少女と、それを見つめる治者としての宮崎駿。ここで神隠しについて触れておきたい。たとえば『千と千尋の神隠し』だが、考えてみればこのタイトルは不思議だ。神隠しといえば普通は、突然子女がいなくなり、数日経ったら帰ってきた、または帰ってこなかったなどの事象を指す。けれど『千尋』では千尋が神隠しにあったと認識する者は誰もいない。トンネルの向こうに迷い込んだのも現実世界では短時間だったようで、通常これを神隠しとは呼ばない。劇中でも神隠しという言葉は登場しない。

けれど思い返してみると宮崎作品には、神隠しに通じるシチュエーションがたびたび登場する。行方不明になるメイ。老化を隠すため密かに街を出て姿を消すソフィー。中でももっとも神隠しの名にふさわしい作品は『君たち』だ。森の中へ消えた夏子や眞人もそうだし、ヒサコが1年ほど神隠しにあったというエピソードも語られるのだから。

© 2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM

© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

民俗学者の小松和彦の分析によると、神隠しとは「 “こちら側” の現実隠しであり」「失踪者の失踪期間のことは “向こう側” =異界へ送り出されて隠されてしまう」26。たとえば子供が失踪し、数日後に戻ってきた場合、それを事件化せず神隠しと解釈すれば、その子や家族は周囲からそれ以上には詮索されず、さらなる傷を負うこともなく、ふたたび共同体の中に帰還できる。現実をファンタジーで覆い隠すことで共同体を維持する装置、それが神隠しだ。

眞人たちが「神隠し」に遭っていたあいだの体験を、観客はファンタジーと受け取るだろう。そうするとつい画面を埋め尽くすメタファーの群れに誘導されてしまうものだが、重要なのはファンタジーが何を覆い隠しているかだ。上の世界にいて下の世界にいないのは誰か。夏子はいる。青サギもいる。屋敷のばあやも若きキリコとして登場する。死んだ母さえいる。しかし勝一はいない。『君たち』で覆い隠されているのは「父」であり、観客はそれに気付かない。しかしその不在にこそ注目すべきである。

ここで『ラピュタ』に戻ってみよう。ラピュタの存在を公言し追い求めた結果不慮の死を迎えたパズーの父は、見かたを変えれば家族より夢を優先させたということでもある(小説版ではパズーの父はラピュタ探索の資金繰りの途中で事故死したと説明される)。これは身勝手な「マチズモの快楽」と言える。パズーの父の夢とは畢竟「男性的な自己実現=空を飛ぶこと」であり、宇野がそれを「実現しているのは悪役のムスカ」と言う通り、パズーの父とムスカはほとんど同じ立ち位置にある。

ラピュタとは「滅び」の象徴でもあって、ロマンを抱いてラピュタに近づいた者は破滅する運命にある。父やムスカと違いパズーが生き残ったのは、彼がロマンを追うことをやめたからだ。パズーはいわば父親の男性性を回復するためのコピーロボットだったが、シータやムスカとの関わりを経て、最終的に男性性へと至る階段から降りていった。カリオストロ伯爵とルパンの関係も同じように指摘できる。宮崎は父殺しを行わなかったと述べたが、そうとは分からないようなかたちでムスカや伯爵などの「父」を殺してきたのである。

© 1986 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

小松はこう続ける。神隠しとは「人間社会の現実を隠し、異界を顕すヴェール」であり、「人を社会的な死、『生』と『死』の中間的な状態に置くことであった」27。『君たち』は宮崎のニヒリズムが濃厚に漂っていて、死に惹かれている気配すらある。しかし表現者としての宮崎は、それを観客たち子供には悟られてはいけないと腐心する。そのために宮崎は、自らのニヒリズムが放つ死の腐敗臭を、子供のための希望へと「神隠し」するヴェールを用意する必要があった。ヴェールに隠れていたのは誰か。千尋でもパズーでも眞人でもない。代理の「父」たちの血しぶきを浴びた宮崎自身だ。

マーク・リラに倣えば、宮崎は難破船の乗客だ。パズーや千尋や宗介は「難破する精神」を助けに行く子供だ。「子どもたちが正気にしてくれる」28と述懐する通り、宮崎は自らが虚無の大海で難破しないように子供というターゲットを用意したとも言える。ポルコが幻視した「飛行艇の墓場」を思い出そう。宮崎は子供を支えにして、どうにか地上に留まりながら、ムスカや大伯父ら難破した者を見送ってきたのだ。

鳥

宮崎は父性や治者としての側面を抑圧してきた。『君たち』でそれらとの和解に至ったのはなぜだろう。それは宮崎にしか分からないことだが、社会状況も一因にあるだろう。『紅の豚』は「湾岸戦争からPKO国会までの一連の流れと、この映画はまったく無縁じゃない」29と言う通り、宮崎作品にはしばしば社会情勢が反映している。

『君たち』の制作が本格的に始動した2017年はトランプが大統領に就任した年で、その後もパンデミックやロシアによるウクライナ侵攻と世界は激変してきた。「9歳の少年が関東大震災で体験したことの重さが分かった」「父は9歳で、僕は70歳で同じ風の吹く時代に出会った」30と述べる宮崎は、父親が直面した「本当に死んだらおしまいだっていうことを、哲学的にではなく、実感として理解」する時代がやってくると、そう信じているのではないか。大伯父の言葉を思い出そう。災厄が起こると告げ、争いのない世を作れと言い残す大伯父は、まるで終末論者だ。

終末のイメージは下の世界でリハーサルされる。インコたちが叛乱を決行し、インコ大王が塔を駆け上がってくる。『君たち』が陰謀論者の見る夢なのだとすると、まるで米連邦議事堂の襲撃のようだ。もちろんこの騒動は、よく指摘される通り映画『やぶにらみの暴君』(1952)を借用しているのだろう。しかし『風立ちぬ』(2013)でピラミッドをたとえにヒエラルキーを肯定してみせた宮崎は、グリモーの衣をただ借りたのではなく、塔を使って権力構造を指し示しているはずだ。

© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

インコ大王に注目してみよう。大伯父はインコ大王以上の地位にある。王が反乱の首謀者とすると、創造者たる大伯父は神のような存在なのだろう。髭を蓄えたインコ大王はオスなのだろうし、有象無象のインコたちにとっての「父」の象徴と見ていい。下の世界が無意識の領域なのだとすれば、これは創造主たる宮崎が抑圧していた、父性の叛乱と考えることができる。

インコ大王が「父」だとすれば、『君たち』の鳥類は小さな「父」の群れなのだろう。空を飛ぶ不気味な鳥たちとは、空を飛ぼうとして墜落していったカリオストロ伯爵やムスカ、パズーの父ら、ロマンを追って死んでいった「父」たちが、翼を携えて戻ってきた姿なのかもしれない。青サギが相貌を露わにしたとき、その醜さにギョッとするのは、それが抑圧された「父」の歪んだ像だからだ。現在一部の男性復権論者はインセルと呼ばれ、陰謀論と交差して過激化している。鳥たちの暴走は、そうした社会状況と同期しているようでもある。もしラピュタが存在せず伝説に過ぎなかったら、パズーの父やムスカのことを、人はビリーバーとか陰謀論者と呼ぶだろう。

だが最後に眞人は勝一の元へ戻り、鳥たち「小さな父」も現世へ開放される。そのとき青サギは、下の世界をじきに忘れるだろうと告げ、飛び去っていく。成長して大人になった眞人は、そのうち結婚して子供をつくるかもしれない。そのときにはもう、かつて父親に嫌悪感を抱いていたことも忘れ、小さな父たる青サギを友人のように心中に飼い慣らし、何ごともなかったように父として振る舞うに違いない。そのときの眞人の顔は、もしかしたら青サギのように歪んでいるのではないか。眞人が下の世界で目撃した「何か」とは──なんてことはない、フロイトの「不気味なもの」の議論そのままではあるが──醜い自分の中の「父」だったのではないか。

© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

宮崎は「子供が成長してどうなるかといえば、ただのつまらない大人になるだけ」31ともこぼしている。今までは子供に希望を説いてきたが、終末が迫っている今はそうも言っていられない。ときには「どうにもならない」社会を受け入れて、家族を守らなくてはならないこともある。『君たち』は、それまで宮崎が紡いできた神隠しの世界を崩壊させ、父性が象徴する社会との和解を促していく。宮崎が平成を通して語ってきた「男性性から降りる」物語群は、こうして幕を閉じる。

最後にフンを撒き散らしながら群舞する鳥たちを、気味悪く感じる人もいるかもしれない。彼らは「小さな父」なのだからそう思うのも無理はないが、しかし今まで宮崎が抑圧してきた「男性的な自己実現=空を飛ぶこと」を初めて「肯定」できたのがあの滑稽な有様なのだと考えたら、あれほど宮崎の素直な心情が描かれた飛行シーンはないとも言える。ともあれ宮崎映画の男たちは、やっと自力で飛び立つことができたのだ。

昭和

ジャーナリストの藤原学思によれば、Qアノンの支持者は「はじき出されて、ここに置き去りにされて」32おり、「自分たちが社会の外側にいるように感じて」33いる者が多いと言う。これはわたしが捨て子と表現した、宮崎作品の主人公たちと同じだ。Qアノンがトランプを求めたり、インセルが男性性の復権を望んだりするのは、大塚英志の議論の通り、やはり父性を希求しているのだろう。

断るまでもないと思うが、わたしは何も宮崎が陰謀論者だとか、男性復権論者だと言いたいわけではない。しかし彼の中に巣食う反動主義的性質は、陰謀論者やインセルと基盤を同じくするものだ。宮崎の発言を顧みれば、彼が何処かに「置き去りにされて」いて、「社会の外側にいる」と感じていると、そう考えてもおかしくはないだろう。『君たち』で抑圧していた父性への希求を明らかにし、しかし今回においてもできるだけそれを隠蔽しようと振る舞う。このように矛盾した歪みの表出が陰謀論者の見た夢のように映るのは、時代の必然なのかもしれない。

© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

平成という時代も宮崎駿も、「けっきょく『昭和』を清算しきれなかった」。今後は後進の監督たちがその役目を果たしていくのだろう。たとえば細田守が『竜とそばかすの姫』(2021)で主人公に「アンヴェイル」させたように、ヴェールの向こうに温存されていた現実を引き剝がしていくだろう。

そこにはもう宮崎駿の出番はなさそうだ。それはいたしかたないことなのだが、それでもふと平成という時代を「神隠し」してきた宮崎作品をなつかしく思い出してしまうのは、わたしにも何処か自分が平成の「捨て子」だったのではないかという甘い考えが残っていたからかもしれない。そして下の世界が崩壊するのを目の当たりにしながら、わたしは宮崎と「和解」できたのだろうかと、そんな感慨の中へと取り残されていた。

著者

noirse

低志会会員。佐々木友輔氏との共著『人間から遠く離れて──ザック・スナイダーと21世紀映画の旅』(トポフィル、2017)発売中。

X:@noirse

映画評:小人閑居為不善 日記(Mercure des Arts)

関連動画

関連商品

ククラス編集発行の同人誌『ビンダー』の第8号「特集:宮崎駿」です。2023年11月発行、全268頁、表紙画・郷治竜之介。以下のバナーからBOOTHの通販ページに遷移します。

関連リンク

脚註

- 吉見俊哉編著『平成史講義』、ちくま新書、2019年、9頁。 ↩︎

- 與那覇潤『平成史 昨日の世界のすべて』、文藝春秋、2021年、532頁。 ↩︎

- 夏目房之介『手塚治虫はどこにいる』、ちくま文庫、1995年、11頁。 ↩︎

- 宮崎駿『折り返し点 1997~2008』、岩波書店、2008年、243頁。 ↩︎

- 稲生平太郎『定本 何かが空を飛んでいる』、国書刊行会、2013年、31頁。 ↩︎

- 四方田犬彦「廃墟を前にした少年」、谷川渥編著『廃墟大全』、リブロポート/トレヴィル、1997年、104頁。 ↩︎

- 宮崎駿[聞き手=山口泉]「引き裂かれながら生きていく存在のために」『ユリイカ1997年8月臨時増刊号 総特集=宮崎駿の世界』、青土社、1997年、45頁。 ↩︎

- 武田泰淳『滅亡について』、岩波文庫、1992年、28頁。 ↩︎

- 大塚英志『「捨て子」たちの民俗学 小泉八雲と柳田國男』、角川書店、2006年、30頁。 ↩︎

- 宮崎駿『風の帰る場所 ナウシカから千尋までの軌跡』、ロッキング・オン、2002年、60頁。 ↩︎

- 宮崎『折り返し点』、195頁。 ↩︎

- 同書、322頁。 ↩︎

- 宮崎駿『出発点 1976〜1996』、徳間書店、1997年、377頁。 ↩︎

- 宮崎駿『風の谷のナウシカ』第7巻、徳間書店、1994年、201頁。 ↩︎

- 宮崎駿、養老孟司『虫眼とアニ眼』、新潮文庫、2008年、91頁。 ↩︎

- 宮崎『折り返し点』、463頁。 ↩︎

- 宮崎駿『本へのとびら 岩波少年文庫を語る』、岩波新書、2011年、155頁。 ↩︎

- 同書、156頁。 ↩︎

- 同書、163–164頁。 ↩︎

- 鈴木敏夫「映画『天空の城ラピュタ』誕生」『ジブリの教科書2 天空の城ラピュタ』、文春ジブリ文庫、2013年、60頁。 ↩︎

- 宇野常寛『母性のディストピア』、ハヤカワ文庫、2019年、141–142頁。 ↩︎

- 同書、126頁。 ↩︎

- 宮崎『風の帰る場所』、90頁。 ↩︎

- マーク・リラ『難破する精神 世界はなぜ反動化するのか』、NTT出版、2017年、12頁、強調引用者。 ↩︎

- 宮崎『風の帰る場所』、163頁。 ↩︎

- 小松和彦『神隠しと日本人』、角川文庫、2002年、219頁。 ↩︎

- 同書、229頁。 ↩︎

- 宮崎『本へのとびら』、164頁。 ↩︎

- 宮崎『風の帰る場所』、84頁。 ↩︎

- 宮崎『本へのとびら』、156頁。 ↩︎

- 宮崎『折り返し点』、522頁。 ↩︎

- 藤原学思『Qを追う 陰謀論集団の正体』、朝日新聞出版、2022年、125頁。 ↩︎

- 同書、86頁。 ↩︎