※本記事は、『セカンドアフター臨時増刊号 日常系アニメのソフト・コア』(2014)所収の志津A「日常系アニメにおける視点間の差異──アニメ『けいおん!』について」を全面改稿したものです。

The Comedy of Being Born: K-ON! and the Critical Point of Slice-of-Life Anime|SHIZU Ayahiko

文:志津史比古

一般論の王国から

村上春樹は、『国境の南、太陽の西』(1992)の中で、ひとりっ子の主人公に「自分にもし兄弟がいたら」という空想を思い描かせている。いや、正確に言うならば、そうした反実仮想が繰り広げられそうになる瞬間に、それを制止させている。主人公は、母親から尋ねられたときに、次のような返答をしたという。

僕の答えはとても長い答えだった。そして僕はそれを要領よく正確に表現することができなかった。でも僕が言いたかったのは結局のところ、「ここにいる僕はずっと兄弟なしで育った僕なんだし、もし兄弟がいたとしたら、僕は今と違う僕になっていたはずだし、だからここに今いるこの僕が兄弟がいたらって思うことは、自然に反していると思う」ということだった。だから僕はその母親の問いをなんだか無意味なもののように感じたのだ。1

この返答は屈折している。主人公は、「ひとりっ子」という言葉が持ち合わせる偏見(甘やかされて育ったためにわがままで云々)にうんざりしており、その点ではこの種の反実仮想を思いめぐらしたとしても、何もおかしいところはないだろう。むしろ彼は、自分に兄弟姉妹がいる可能性に関して、何度も考えたのではないのか。

誰しもが、春樹の小説の主人公のように、この種の反実仮想を「無意味」のひと言で片づけられはしないだろう。とりわけ自分の属性が何がしかの「不幸」と結びついていると思っている人にとっては、そのような想念を抱くのはむしろ自然ではないのか。もっと言えば、人間を諸属性の集まりとして考えるという発想それ自体が、「もし〇〇だったら」という反実仮想を生み出すように思える。機械のパーツを交換するように、もし悪い属性が良い属性だったとすれば、今とは違って、もっと良い人生を送れていたかもしれない、といった具合に。

春樹の返答は、あえて素っ気なくなされた(裏に含みがある)という印象を与えるとしても、自己の属性に関わる反実仮想に不自然な部分があるという直観は、間違っていないように思える。春樹が言いたいのは、次のようなことだろう。すなわち、この種の反実仮想において多くの人は、属性を変更したとしても主体としての「私」が残り続けると考えるかもしれない。しかしむしろ逆に、中心にあると考えられる自己こそが、諸属性の効果なのではないのか。言い換えれば、諸属性を受け入れる器のようなものとして「私」があるのではなく、一部の属性が変更されると、全体としての「私」もそれに伴って変化するのではないのか、と。

しかしながら同じ理由で、「この私」にとっての実存的問題は、こうした観念的な整理だけでは払拭できないようにも思える。春樹の別の小説『羊をめぐる冒険』(1982)において「鼠」というあだ名の登場人物が主人公に向かって言っていたように、「一般論をいくら並べても人はどこにも行けない」「俺は今とても個人的な話をしてるんだ」2。

「私」の別の可能性について夢想するのは決して「無意味」とは言えない。なぜなら「いま・ここ」でそうしたことを考えている「この私」は、自らの実存からは決して逃れられないという現実の重圧を実感しているからだ。「私」がこれまで生きてきた中で積み上げてきたものの重み、他の誰かではなく「この私」でしかないことの重圧。そこから逃れたいと思うからこそ人は、様々な夢想に身を委ねるのではないだろうか。

結局のところ、最終的には「私」は「この私」に帰ってこざるをえないだろう。自分がこれまで生きてきたという事実のどうしようもなさに直面し、そこに居直らざるをえなくなる。この意味で反実仮想は、「私」が「この私」でしかないという確信へと至るための遠回りの(しかし必然的な)道であるように思う。

自身の生の確信へと至るために、あえて自己を相対化するような視点を持ち出してくるということ。アニメ『けいおん!』3の根にあるのは、こうした原理であるように思える。言い換えれば、この作品が取り扱っている事柄は、前面にはっきりと描かれていることよりも、背景に退いて表立っては現れないもののほうにあるように思う。それは例えば、何かを率直に楽しむよりもそれが他人からどう見られているのかを気にする自意識、未知の事柄を試してみる前にそれに否定的な評価を与えてしまうシニシズム、さらには、生きることに空しさしか感じられない無気力、などである。

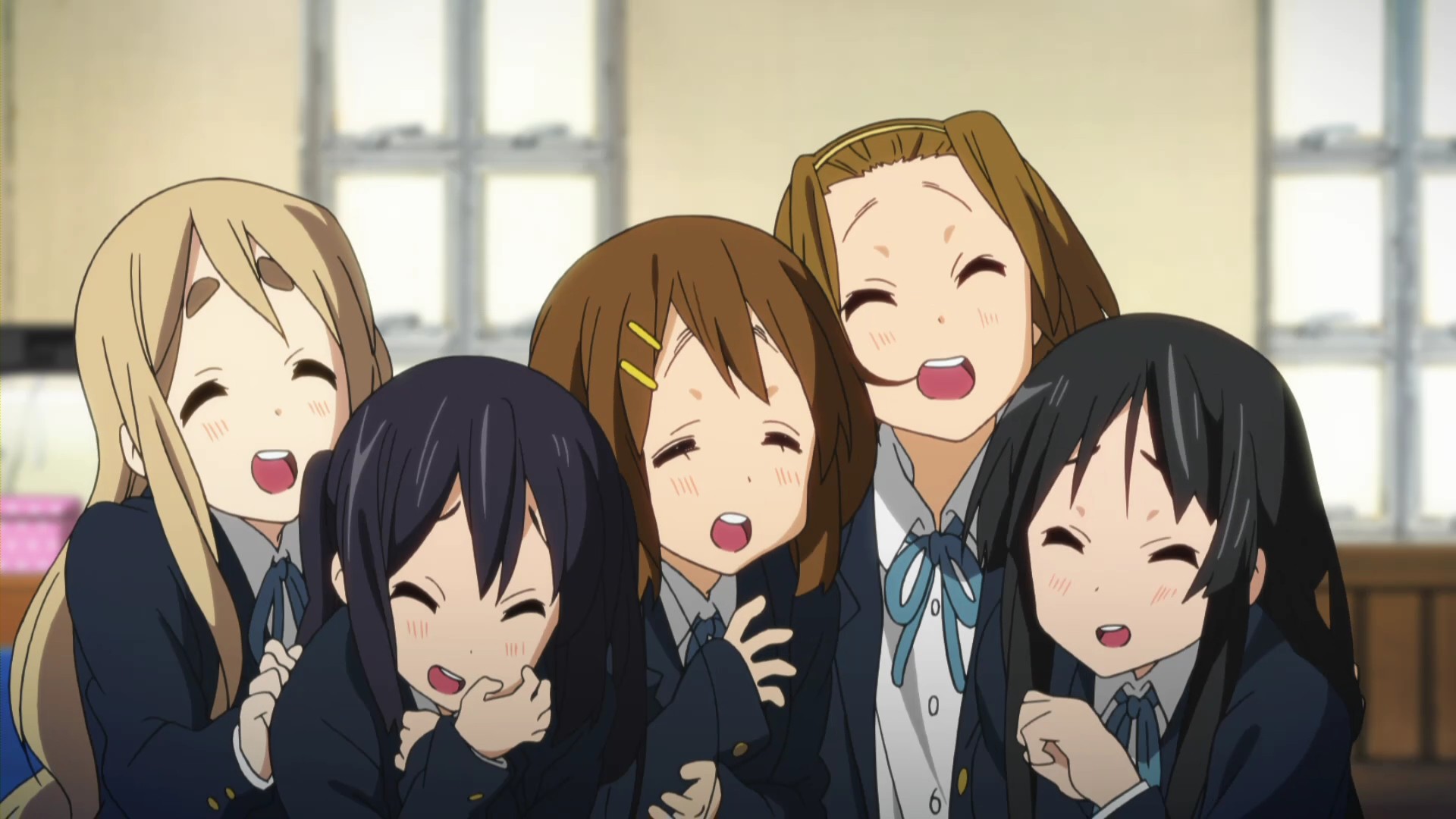

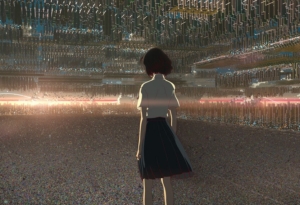

自身の目の前に立ち現れた出来事に積極的な関心を抱き、あらゆる瞬間を楽しみに満ちたものにし、笑い声と足音を響かせながら、ただひたすらに前を向いて走りつづける軽音部のメンバーたち。彼女たち自身は決して、生に対して呪いの言葉を吐いたり、死への憧れを説いたりしない。だが、彼女たちを遠くから眺める視聴者の中には、そうした負の感情に苛まれている者がいるにちがいない。充実した生と「いま・ここ」への没入だけを描いているように見える『けいおん!』が真に相手にしようとしているのが、そうした類いの人間だったとすればどうだろうか。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

ここで提起した問いをよりよく理解するために、谷川流『涼宮ハルヒの憂鬱』(2003)の一節を参照してみたい。そこで語られている事柄が『けいおん!』でも暗に問われているように思うのだ。

「小学生の、六年生の時。家族みんなで野球を見に行ったのよ球場まで。〔…〕着いて驚いた。見渡す限り人だらけなのよ。〔…〕でね、親父に聞いてみたのよ。ここにはいったいどれだけ人がいるんだって。満員だから五万人くらいだろうって親父は答えた。〔…〕あたしは愕然としたの。こんなにいっぱいの人間がいるように見えて、実はこんなの日本全体で言えばほんの一部に過ぎないんだって。〔…〕それまであたしは自分がどこか特別な人間のように思ってた。家族といるのも楽しかったし、なにより自分の通う学校の自分のクラスは世界のどこよりも面白い人間が集まっていると思っていたのよ。でも、そうじゃないんだって、その時気付いた。あたしが世界で一番楽しいと思っているクラスの出来事も、こんなの日本のどこの学校でもありふれたものでしかないんだ。日本全国のすべての人間から見たら普通の出来事でしかない。そう気付いたとき、あたしは急にあたしの周りの世界が色あせたみたいに感じた。夜、歯を磨いて寝るのも、朝起きて朝ご飯を食べるのも、どこにでもある、みんながみんなやってる普通の日常なんだと思うと、途端に何もかもがつまらなくなった。〔…〕」4

『涼宮ハルヒ』という作品の逆説は、ハルヒというキャラクターが──自身でそう思っているのとは反対に──極めて「特別」で、他の誰とも交換できないような人物だというところにある。しかし、さらに逆説的なことに、この作品では、そうした特別さを意識化することが問題になっているわけではない。ハルヒは自分が真に何者なのか、知らないままであり続ける。自分の特別さに自覚的になるのではなく、どうすればありふれた平凡な日常を満喫できるかということがむしろ問われているのである。

ハルヒの発言には2つの視点が混在している。ある小さなグループ内での充実した関係性に焦点を合わせる視線がひとつ。もうひとつは、そこでの特別さが相対化される視点である。日常系と呼ばれる作品群は、これら2つの視点の差異を問題化しているように思われる。つまりそこでは、ありふれていて相対化可能なもの5にどのようにして特別さ(固有性)を見出すか、それから、固有の人間関係のうちにあって「いま・ここ」で起こっている特別さからどのように距離を取るのか(没入しすぎないか)、といったことが問われているように思うのである。

『けいおん!』においてもまた、この2つの視点間の差異が問われていたとすれば、どうだろうか。言い換えれば、単に「いま・ここ」の充実という特別さだけでなく、それを相対化するような醒めた視点も同時に示されていたとすれば、どうか。

浅田彰の『構造と力』の序文には「シラケつつノリ、ノリつつシラケる」という有名なフレーズが出てくる。ここで浅田が問題にしているのは知に対する関わり方なのだが、それを、日常系で示されているような、日々の戯れに対する基本的な態度の問題として読み変えることも可能だろう。

醒めた目で知を単なる手段とみなすことは、まず退けられる。そもそも、あなたは目的そのものにシラケているはずだ。かといって、知を目的として偶像化するほど熱くなることもない。そこで、あなたは「どうせ何にもならないだろうけれど」と言いつつ知と戯れることができる。そして、逆説的にも、そのことこそが知との真に深いかかわりあいを可能にする条件なのだ。6

ここで「知」という言葉で語られている内容を、音楽や楽器演奏に置き換えてみれば、それが『けいおん!』の基本的な主題であることが理解されるだろう。言い換えれば『けいおん!』は、メジャーデビューを目指して(あるいは真の音楽を究めるために)バンド活動に青春の血と汗を捧げるといった「熱い」態度を「醒めた目で」しか見られないような人に対してこそ真に開かれている作品なのである7。

昭和の残照

『サザエさん』は日常系なのか。どこまでが日常系であって、どこからがそうでないのか。こうした作品の分類をめぐる議論がしばしばなされる。

例えば『“日常系アニメ” ヒットの法則』では、『サザエさん』や『ちびまる子ちゃん』は、「萌え」を感じさせる「美少女キャラクター」が登場しない点をもって、日常系から除外されている8。すでに指摘したことであるが、私はこの論法には難点があると思っている9。しかし『サザエさん』を日常系に分類することに違和感を覚えるという直観には同意したい。『サザエさん』が、いわゆる「国民的アニメ」として、現在でもなおその地位を不動のものとしているほどの一般性や通俗性を日常系は持ち合わせていないと感じるのだ。

アニメ『サザエさん』(1969–)の再放送版(俗に「火曜日版」と呼ばれる)の主題歌《サザエさんのうた》に次の一節がある。

うちとおんなじね、仲良しね。

私もサザエさん、あなたもサザエさん。

笑う声までおんなじね。ハハハハ、おんなじね。

この歌詞は、『サザエさん』が前世紀に(少なくとも1970年代から80年代にかけて)どのように受容されていたのかという点を上手く示している。サザエさん一家は「一般家庭」の代表である。無数の家族を同一のものとして接続する共通項としてサザエさん一家が存在する。そこで言われる「一般家庭」の内実とは何か、といったことは問題ではない。重要なのは、実際には多くの差異が横たわっているとしても(サザエさん一家の家族構成は一般的とは言えない)、「うちとおんなじ」と言えるほどの通俗性が自明な共通項として了解されている点である。

こうした自明性は、一億総中流という幻想がまだ生きていた時代だからこそ支えられていた言説だろう。映画評論家の今村太平は、マンガの『サザエさん』が持つ「中間性」に関して、次のように述べていた。「新聞漫画はプチブルジョアの漫画である。プチブルジョアは中間的である。それゆえ笑いは無意味をねらう。無意味な笑いは社会的中間性の表現である」10。

日常系が流行した2000年代は、似たような「一般性」を提示する場合であっても、もっと別の仕方でそうする。例えば2002年に放送を開始したアニメ『あたしンち』について考えてみよう。そこで描かれるのも、ある一家の日常生活であり、その意味ではこの作品も『サザエさん』と同じホームコメディだとは言える。だが、そこで描かれる通俗性に関して言うならば、時代の変化がはっきりと刻印されているように思う。特にそれはOP(オープニング)アニメーションの演出(長濱博史による)にうかがわれる。

OPは3つの部分に分けられる。第1パートでは、この作品の主要キャラクター4人(タチバナ家の母父姉弟)のそれぞれの帰宅が描かれる。第2パートでは、この同じ帰宅が最初のパートとは少しズレた視点から描かれる。つまり主要キャラクターとはまったく関係のない他人に焦点が当てられ、逆に主役の一家がその別の誰かの背景を構成するモブキャラとして示される。第1パートで、主要キャラクターとモブキャラの描き分けは明瞭だった(モブは単色の簡略化された図像として示される)が、第2パートでは、同じ仕方で主役の一家が群衆の中に紛れている。

©けらえいこ/シンエイ

ここには視点間の差異がある。その意図は明確だろう。すなわち、この作品でタチバナ家の4人に焦点が当てられているとしても、それは彼らが特別な存在だからなのではない、彼らは平凡な家族の代表というだけであって、ちょっと視点をズラせば、彼らは他の誰かの背景を構成する人物、つまり誰からも関心を引かれないような人物になりうる、と。

タチバナ家が現代の家族の代表としてOPで示されるとしても、その規定のされ方は、《サザエさんのうた》にあったそれとはかなり異なっている。『サザエさん』の主題歌にあったのは、無条件の同一感覚(「うちとおんなじ」)だった。しかし『あたしンち』のOPではそうした同質性は前面に押し出されない。むしろ力点が置かれているのは、注目されなさや目立たなさ、群衆(モブ)の中に紛れているというあり方である。

ここでのモブ性は、交換可能性あるいは代替可能性とでも呼ぶべき性質である。タチバナ家の「普通さ」は、注目を浴びないからこそ意味を与えられる。彼女たちでなくてもいい、別のどこかの一家でもいい。そうした交換可能性によって、逆にこの一家の通俗性が際立つ。言い換えればここには、事態を相対化して眺める醒めたまなざし、固有性を一般性に置き換える視点が存在する。ここに前時代との違いがある11。

『あたしンち』OPの第3パートを見てみよう。最後に描かれるのは、家族4人が偶然にも、同じ瞬間に別々の場所で、夕日を見つめるという光景である。夕日に美しさを見出すという行為自体はありふれている。夕日のもたらす美は、平凡なものである。だがそうだとしても、それを見た当人がそれによってささやかな満足感を得たとすれば、それはやはり特別なものと言わざるをえない。そうした意味でこの夕日は、日常生活における小さな幸福を象徴している。それは、ありふれているとしても、「世界は美しい」という情感を喚起する(この生を肯定する支えとなる)という点で、「いま・ここ」のかけがえのなさを端的に表しているのである。

©けらえいこ/シンエイ

『あたしンち』OPの第3パートは、『ALWAYS 三丁目の夕日』(2005)の最後のシーンを思い起こさせる。この映画の最後でもまた、複数の登場人物が異なる場所で同じ夕日を見ている。この夕日は未来への希望を象徴していた。登場人物のひとり茶川竜之介が貧困生活を送りながらも幸福であったのは、そこに希望があったからだ。透明な婚約指輪が暗示しているように、それはまだそこにないとしても、いつか必ずやってくる。この約束が幸福の源泉である。だからこそ、この映画の登場人物たちは、50年後の夕日の美しさにも揺るがない確信を持つことができた。しかし、実際の50年後である2000年代以降の日本において、このような希望はどこまで共有されているのか。『三丁目の夕日』のラストシーンは、登場人物たちの確信とは裏腹に、そのような疑問を観客に抱かせるものになっている。

昭和30年代の人々が素朴に持ちえていた幸福がとても高価なものとして実感されるようになったのが2000年代だったとは言えないか。この頃は、山田昌弘の『希望格差社会』に代表されるように、「普通の幸福」が誰にとっても手に入れられる類いのものではないことが問題視されるようになった時代である。「日本社会は、将来に希望がもてる人と将来に絶望している人に分裂していくプロセスに入っているのではないか」12。こうした文脈からするならば、昭和の時代からの距離感を『あたしンち』が十分に意識化しているとしてもなお、「普通の幸福」がまだ存続しているという確信を前面に押し出している点で、まだこのアニメは昭和の残照の下にまどろんでいると言える。

これに対して映画『三丁目の夕日』は、『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』(2001)の問題系を引き継いでいる。『オトナ帝国』において夕日に照らし出された昭和の街並みは、その懐かしい「匂い」によって現代生活のうちに欠落を生じさせる。こうした文脈からするならば、『三丁目の夕日』の茶川を昭和30年代にタイムスリップした現代の独身中年男性に見立てることもできるだろう。つまり彼は、自らの孤独を癒やすために、平成の「豊かさ」よりも昭和の「貧しさ」のほうを選んだ人物なのである。孤児の少年は、現実の21世紀とは異なる、希望に満ちた「21世紀」を思い描く能力を持っている。それゆえ茶川は、この少年を自分の子供にすることによって、別の世界線に移行したのだ。

昭和の残照としての夕日というモチーフを、極めてシニカルな仕方で取り扱っている作品として、坂元友介(キューライス)の『焼魚の唄』(2004)を引き合いに出すこともできるだろう。

この短編アニメーションの主人公は、スーパーマーケットでパック詰めされた魚のアジである。このアジは、とある青年に買われて、自転車の籠の中で揺られている。アジは饒舌に語る。「夕日が染みてきましたね。私、夕日が大好きなんです。本当、久しぶりに見ました。パックの中からでも、こんなに美しいなんて」。しかし、彼の情感あふれる言葉は、自宅のアパートへの道を急ぐ青年の耳にはまったく入ってこない。青年は、ただ日々のルーティンを淡々とこなしているだけであり、夕日の美しさに目を奪われることもない。最終的にアジはガスコンロのグリルに入れられる。「あれ? ここにも夕日があるんですか? 素敵ですね。こんな近くで夕日を見ることができるなんて、夢にも思いませんでした。ああ、それにしても、夕日って少々熱いんですね。何だかとってもうれしいな」。アジは、《サザエさんのうた》のような旧時代的で牧歌的な歌(スーパーで流れていたBGM)を口ずさみながら、その身を焼かれて、死んでいく。

『焼魚の唄』の基調にあるのは、感覚的摩耗とでも呼ぶべき事態である。アジがその最期の瞬間まで持ち続ける陽気さとは反対に、人間たちは固く心を閉ざしている。ルーティンワークとなった日常生活の中では、夕日もまた単なる書き割り的な背景にすぎない。こうした生気のなさが、魚の声(自然の声)という豊かさを遮断する。思想家のフランコ・ベラルディは、『焼魚の唄』を始めとした同時代のアニメーションのうちに「アイロニー的シニシズム」というトーンが共通してあることを指摘する。「こうしたアートは何の告発でもない。あなたが調理される魚であるとき『告発』や『アンガジュマン』といった言葉は、もはや何ごとをも意味しないのだから」13。つまり、過酷な社会的現実に対する諦めだけがそこにあるのだ。

夕日に対する同様の距離感は、『妄想代理人』(2004)の最終回(第13話)にも見出される。このエピソードにおいて元刑事の猪狩は、『オトナ帝国』に出てくるのと似た昭和の街並み、「永遠の夕暮れ」とも名づけられそうな仮想空間に引きこもる。そこは、彼にとって居心地の良い場所、現代の都市から消え去ったものが温存されているユートピアである。しかし彼は、そこに漂う噓くささに次第に耐え切れなくなり、自らバットを振るってこの仮想空間を破壊する。それを見ていたマロミというファンシーキャラクター(消費社会的な満足の守護者)がこう叫ぶ。「ここはあんたの世界だよ、あんたの世界がなくなっちゃうんだよ」。猪狩はバットを振り続けながらこう答える。「俺の居場所なんざ、とっくにねえんだよ。その居場所がないっていう現実こそが俺の本当の居場所なんだ」。

©今 敏・マッドハウス/「妄想代理人」製作委員会

この「居場所がない現実」は、社会関係のゼロ地点、ほとんど社会の外部と言える境界地点だろう。このどこにもない場所において猪狩は、何者でもなくなる。無の場所から彼が眺めた都市は、暗闇に横たわる瓦礫と化している。猪狩はそれを見て「まるで戦後じゃねえか」と呟く。彼がその噓臭さに耐え切れず破壊したのは、単なる昭和ノスタルジーだけでなく、戦後の日本が積み上げてきた価値観すべてであると言ってもいいだろう。しかし、だからと言って私たちは、すべてをまたゼロからやり直そうという再構築への意志を保持しているのだろうか。それよりもむしろ、希望を見失い、ただ単にすべてを破壊したいという虚無への意志を養っているのではないだろうか。

『けいおん!』が出てきたのは、こうした黄昏の時代、前時代の瓦礫の中からだったという事実を押さえておくべきである。逆説的に言うならば、『らき☆すた』(2007)で示されるような「あるあるネタ」は、社会的な共通感覚の欠落を補塡するようなものとして機能していたように思える。みんながみんな「普通の幸福」にあずかれなかったとしても、アニメを見てオタクネタを共有し、笑い合うことができる。そうしたあり方に希望が持てた時代がかつてあった。それは2000年代という、インターネットがまだ様々な変革の可能性に満ちたテクノロジーとして受け取られていた時代である。しかし、そうした希望もすでに消え去ったのではないのか。

こうした文脈から言うならば、日常系とは、失われつつある共通感覚を、それがフィクションという形であっても、何とか再構築しようとする試み、日常生活のうちで見出される小さな幸福、ただ生存しているだけでも見出すことができるような、ありふれた幸福の価値の再発見にあったと考えられる。もはや色あせてしまった夕日に再び美しさを見出すためにはどうすればいいのか。日常系はその知恵を授けてくれる。

結局のところ幸福とは、自分にそれが欠けていると思ったときに他人のうちに見出されるもの、他人にはそれがあるが自分にはないと自覚されるときに想定されるものなのかもしれない。水木しげるは、戦後の日本人よりも、ラバウル島の原住民のほうが幸福だと考えていた。彼らの財産と言えばそれは「釜が一つあるだけだ」が、日本人の生活は「とてもこの釜一つの土人の幸福には及ばないだろう」と。「彼らのなかには『幸せ』という言葉はありません。それでも彼らの村には『幸せ』の空気が充満しています」14。昭和30年代に想定される「普通の幸福」も、水木にとっては、ラバウル島人の「釜の幸福」には遠く及ばないのだ。

仲良しグループの共犯関係

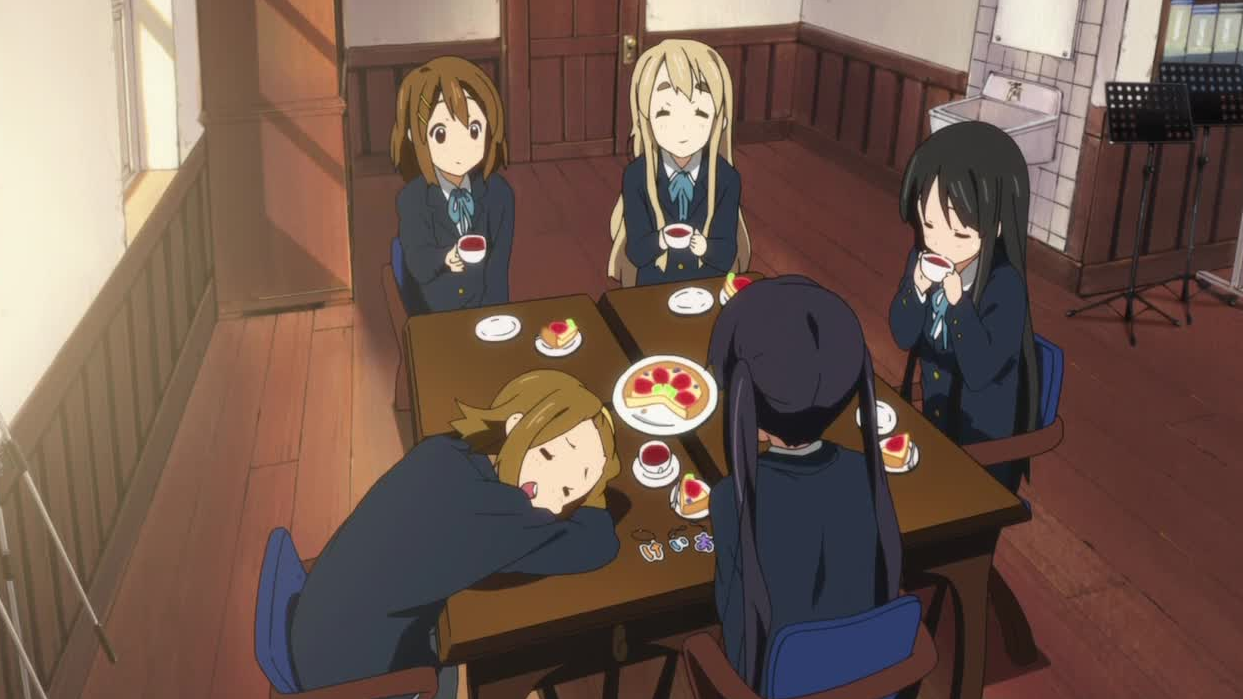

改めて強調するまでもなく、『けいおん!』では、部室で紅茶を飲んだりお菓子を食べたりしながら、だらけたり遊んだりしているシーンが極めて重要である。エピソードのほとんどがそうした描写に費やされている。甘いものに簡単に篭絡される軽音部員たちの姿は、快楽には抵抗しなければならないという価値観(スポーツ根性ものに見られるような)の真逆を行っているように見える。

だが、そうだとしても、彼女たちの行動原理を「享楽主義」とまでは呼べないだろう。彼女たちの意識が現在を楽しむことへと常に向けられているのは間違いないとしても、お菓子を食べたり遊んだりする時間は、演奏活動という中心があってこそ意味を持つような副次的なものである。もし彼女たちの活動が単に美味しいお菓子を食べるだけのものだったとすれば、果たしてその行為を純粋に楽しむことができるだろうか。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

素朴な疑問をここで提起してみよう。なぜ日常系では常に何らかのグループが描かれるのか。単独のキャラクターだけでは日常系は成立しないのか。グループが持ち出される理由は、案外単純なのかもしれない。複数の女の子がしゃべったり遊んだり、ワイワイしているのを描きたい──それが初発の動機なのかもしれない。しかしここでは、もう少し別の角度から、グループが持つ効果について考えてみたい。それは共犯関係という側面である。

私たちは、何かを楽しむときに、常に何らかの口実を必要としているのではないだろうか。お金や時間を浪費することへの口実という以上に、純粋に何かを楽しもうとすると、ある種のやましさが生じるように思える。そうした罪悪感を軽減するために、労苦への慰労や達成報酬などといった口実を持ち出す必要が出てくるように思うのだ。《日本全国酒飲み音頭》(「×月は〇〇で酒が飲めるぞ」)に引き合いに出されるような年中行事の祝い事にとどまらず、ちょっとした飲み会における乾杯にもそうした口実の影が認められる。ただ単に酒を飲んで騒ぎたいだけであっても、あえてその飲み会が何らかの避けられない儀式として要請されたかのごとく、盃を交わす必要があるのだ。

ひとりで何かを楽しむことの困難は、『孤独のグルメ』(1994–2015)が的確に描き出している事柄である。おそらく一般的にそう思われているのとは反対に、このマンガは、何かを楽しむときに他人の存在がいかに重要になってくるかということを描いている。井之頭五郎の失敗(歯車のズレ)は、周囲にいる他人の欲望に引きずられ、彼が当初思い描いていた方向からズラされる(予定していなかったものを買ったり注文したりする)ことによってもたらされる。仮にひとりきりで何かを楽しもうとした場合でも、自意識がそれを邪魔する。コンビニで夜食を大量に買いこんで、パーティーめいたものを自己演出しようとしても、「俺…いったいなにやってんだろ」という醒めた意識が頭をもたげてくる。それゆえ逆に言えば、他人と何かを楽しむというのは、こうした自意識を抑えこむ試みだと考えられるのだ。

ここで前提になっているのは、あまりにも真剣に、ただそれだけをやっていると、逆にそれを楽しむことができなくなるという発想だ。それゆえ活動を楽しみ続けるためには、適度にサボる必要がある。放課後ティータイムのメンバーは、基本的にみんな真面目だ。人前で演奏するときに、聴いている人をシラけさせるような、期待外れなことはしない。舞台の上でちゃんと観客を沸かせられる。しかし『けいおん!』はその理由を、彼女たちが音楽活動に真剣に取り組んだからそうなっている、というふうには描かない。そうではなく、彼女たちがあらゆることを全力で楽しんだから、その演奏も良いものになっている、というふうに事態を描き出す。

『けいおん!』第1期のエンディング曲《Don’t say “lazy”》というタイトルもまた、このような文脈において理解すべきだろう。すなわち、あらゆることを全力で楽しもうとする彼女たちの貪欲な態度は、決して「怠惰(lazy)」とは言えない、と。亀のモチーフに示されているように、何かを十全に楽しむためには、歩みを遅くする必要があるのだ。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

だがもちろん、あらゆるものが小グループ内の楽しみの糧になるわけではない。理不尽であったり端的に残酷だったりするものが外部から到来してくるのがこの世界だ。そんなとき、魔法は解ける。夢から目覚め、現実に戻る瞬間が訪れる。

世界を肯定的に受け入れていた瞳が暗さを帯びる時がやってくる。この点で、日常系において常に問題になっているのは、夢から醒めたときに訪れるこの終わりの時だ。仲良しグループが解体し、みんなバラバラになる日がいつかはやってくる。

『けいおん!』第2期第13話「残暑見舞い!」のエピソードが重要だ。そこでは楽しい夏休みの日々が、まどろみの中で、あっという間に消え去っていく過程が美しく描かれる。夜の花火大会のシーンは、一年後輩の梓が唯たちと出会い別れるまでの高校生活を圧縮して示していると見ることもできる。唯に手を引かれて梓は2年間を駆け抜ける。空には美しい花火がたくさん花開いている。しかし一瞬後、夜空にあれだけあった花火は消えてなくなり、梓はひとり取り残される。その日の浴室で彼女はこう呟く。「そっか、私もうすぐ、ひとりになっちゃうんだ」。楽しい学園生活からの目覚めがここで示唆される。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

ここで提起されているのは孤独の問題だ。親友と呼べる仲間と巡り合えるかもしれないとしても、良好な関係がいつまでも続くとは限らない。もっと言えば、仲間がいるからと言って、自身の抱えている孤独の問題がそれですべて解決されるわけでもない。孤独は人間の実存的条件だ。「私の死」は誰とも交換できない。宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』が描いているように、「どこまでも一緒」と誓い合った親友とも別れなければならない時がやってくる。そうした点で梓の問題は、日常系の裏面を指し示している。

『けいおん!』第2期は、全体を通して、孤独と別れの問題を取り扱っている。第1話の「高3!」からすでに、終わりの時が視野に入れられている。井伏鱒二が訳した『勧酒』(于武陵)の一節「さよならだけが人生だ」を日常系の裏のモットーとして捉えることもできるだろう。だがそのとき、この言葉からペシミズムの匂いを一掃する必要がある。どうしたらそれが可能になるのだろうか。

無時間的ユートピアの崩壊

『けいおん!』で問題になっている終わりの時との直面は、厳密に言えば、2つある。ひとつは唯たち4人と梓との別れ、もうひとつは唯たち4人が高校を卒業するという意味での終わり、学園生活の終わりである。『けいおん!』の興味深い点は、この2つの終わりの間にズレを生じさせ、それぞれを別の課題として捉え直している点である。整理すれば、最初に唯たちの卒業の問題が取り扱われ、その後で梓との別れの問題に決着がつけられる。

卒業の問題が最高潮に達するのは第2期第20話「またまた学園祭!」である。3年生最後の文化祭ライブを終えたあと、夕暮れの部室で唯たち4人は、ありえない来年の部活動に思いを馳せ、大粒の涙を流す。彼女たちが涙を流すのは、夢想された来年の部活動が実際には存在しないから、というよりも、そのような形で終わりの時をはっきりと意識したからである。逆に言えば、あたかも終わりの時など来ないかのように、日々の生活を明るく楽しく過ごすという姿勢が彼女たちの暗黙の行動原理だったことがここで明らかにされているように思う。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

終わりの時がやってこない無時間性は、ストーリー重視ではなく、小グループ内での日々の戯れを描き出す類いのマンガやアニメにあっては、むしろありふれた構えだろう。『サザエさん』や『ちびまる子ちゃん』(1986–)など、一話完結型で、シチュエーションの描写に重きを置くタイプの作品がそうした構造を備えている。そこでは、キャラクターの関係性に大きな変質を生じさせる時間上の推移や出来事は、限定的な形(最終回で突然もたらされる)か(中学編から高校編へといった)段階的な仕方でしか起こらない。『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(1976–2016)のように、たとえそこで何か大きな出来事(例えば派出所の爆発)が起こったとしても、次のエピソードではそれがなかったことにされる、といった具合である。

こうした比較からすると、同様にシチュエーションに重点を置きながらも、なおかつ明確に時間の経過を意識させる『あずまんが大王』(1999–2002)のような作品、つまりは日常系のほうが特殊だと言える。日常系の必要条件として時間の推移を数え入れるかどうかは意見の分かれるところだろう。私は、時間の推移というファクターによって関係性のうちに変化が生じる可能性を保持した作品群を「日常系」と呼びたいと考えている。そうしなければ、2000年代に流行した日常系を、それ以前の無時間的な作品群から明確に差別化できなくなるからだ。

拙論「日常における遠景」でも書いたことであるが15、一方にはこの日常が変わらずにいつまでも続いてほしいという思いがあり、他方にはそれはいつかは終わらざるをえない、終わらなかったとすればそれは地獄になる、という引き裂かれた状態が日常系のうちに緊張感をもたらしている。こうした分裂によって「いま・ここ」がかけがえのないものになるというのが日常系の基本構造であると私は考える。そうであるがゆえに、日常系において「この瞬間が永遠であってほしい」という願いが出てきたとすれば、その含意を適切に読み解く必要がある。

論考「ツインテールの天使──キャラクター・救済・アレゴリー」の中で、てらまっとは次のように指摘する。

〔…〕『けいおん!!』第二十話「またまた学園祭!」における「放課後ティータイムは、いつまでも、いつまでも、放課後です!」という唯のセリフは、「終わりなき日常」を擁護し、空気系の楽園を温存しようとする(不可能な)宣言として理解すべきではないだろう。というのも最後の学園祭のライブの後、音楽室で号泣する唯たち三年生は、逃れられない「終わり」が迫っていることをたしかに知っていたからだ。16

永遠を持ち出してくるのは、その発話内容とは裏腹に、当該の人物が終わりの時に立っているのを強く自覚しているからにほかならない。源実朝が「世の中は常にもがもな渚漕ぐ海人の小舟の綱手かなしも」と詠んだように、時間という「綱手」に引っ張られるからこそ、変わらないでほしいという願いを抱くことになるのだ。

『けいおん!』は、時間の推移とそれによってもたらされる関係性の変化を視野に入れている点で、無時間的な作品群とは一線を画する。大まかにはそう言っても間違いではないだろうが、少し厳しめの見方をするならば、そのような断定をすることにややためらいを覚えるところもある。それは、5人でひとつの軽音部という側面が強調され、卒業しても関係性をずっと維持し続けられることが作中で望ましいものとされている点である。

主要キャラクターの唯・澪・律・紬の4人は、高校卒業という終わりの時にあたって、同じ大学に進学するという仕方で、関係性の維持を図っている。この側面は、かきふらいの原作マンガがはっきりと続編を描いている点で補強される。続編には、唯たちの大学生活を描いた「college編」と、梓が高校3年生となり、新入部員が加入して以後の軽音部を描いた「highschool編」の2つがある17。特に後者では、唯たちの通っている大学に梓も進学することがほのめかされているために、関係性の変化はこれからもずっと起きないだろうといった予断(安心感)を読者に与えることになっている。こうしたどっちつかずの態度は、例えば『がくえんゆーとぴあ まなびストレート!』(2007)が、卒業の時点で、関係性の維持を明確に否定していたのとは対照的だと言える。

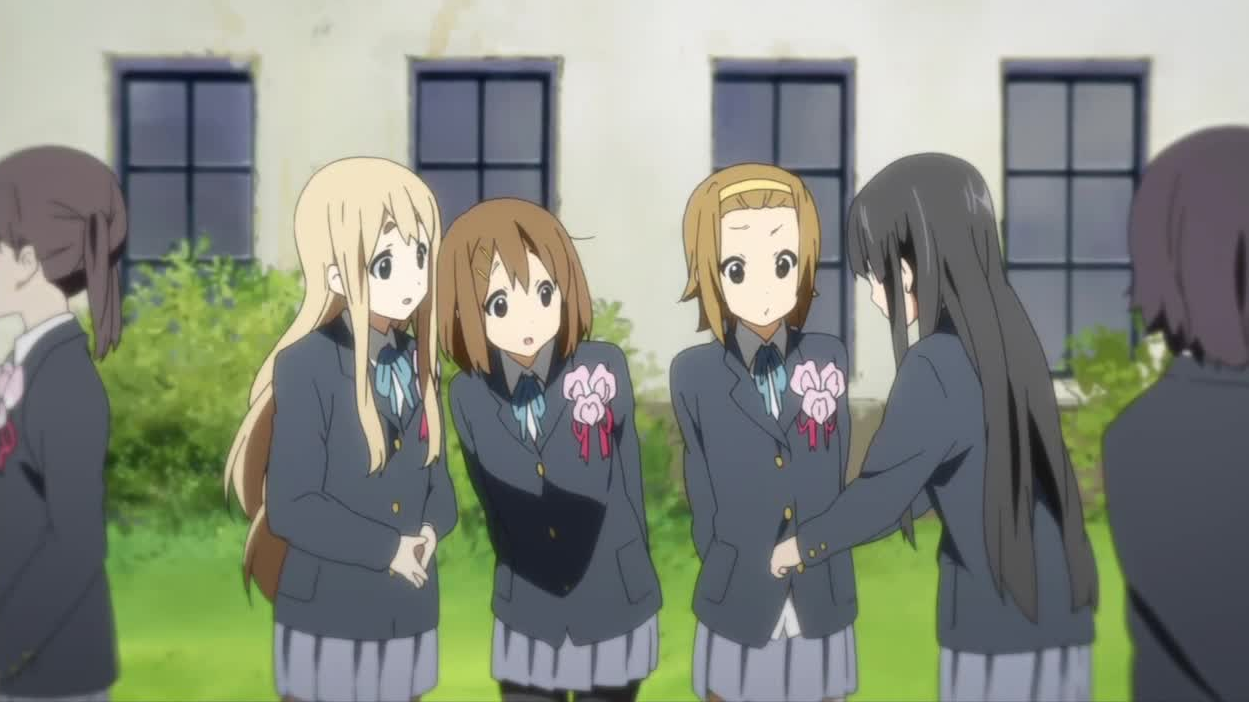

アニメの『けいおん!』のほうでも、ある種の緩衝材を用意することによって、別れの衝撃を緩和しようと試みている。軽音部の関係性の外で、梓が同学年の生徒との間に築いているもうひとつの仲良しグループ、憂と純との友人関係がそれである。第2期は、このもうひとつのグループの描写にもかなり注力している。第5話「お留守番!」や第13話「残暑見舞い!」では、梓たち3人の日常がメインで描き出される。そしてこの分断線の強調は、第24話(最終回)「卒業式!」で頂点に達する。

2つのグループの並置がはっきりと示されるのは、卒業式が始まる前の屋外のシーンだ。後輩たちが卒業生の胸に花をつけている。梓もそうしているが、その相手は、軽音部メンバーではなく、どこの誰とも知らない女生徒である。ふと梓が横を向くと、唯たち4人が並んで談笑している。何を話しているのかは分からない。突然風が吹き、梓は額を両手で押さえる。すると次のショットで憂と純が両脇から出てきて梓に話しかける。またショットが変わり、唯たち4人が並んで話している様子が映し出される。重要なのはこの最後の並置である。唯たちは梓を見ていないし、梓も唯たちを見なくなった。梓は孤独ではない。彼女には友人がいる。仲良しグループとしては等価であることが、この並置によって客観的に示されているのである。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

この並置は、もうひとつの最終回とも言える第26話「訪問!」にも示されている。顧問の山中さわ子の住むアパートを訪れたあと、唯たち4人は学校に向かう。ギターの音から梓が部室にいることを知って唯は駆け出すが、そこに憂と純もいることに気づき、ドアを開けるのをためらう。梓たちは新歓ライブの練習をしていたのだ。たまたま梓のほうがドアを開け、唯に声をかける。しかし唯たちは部屋に入らずに、声援だけを送って、そのまま下校する。

こんなふうに別種の関係性の立ち上げをもって出口としているところが、終わりの時に対するアニメ『けいおん!』の基本的な解答だとは言える。だが、こうした「穏当な」解決とは別の水準でアニメ『けいおん!』は、人間関係において避けがたい変質、どこかで必ず直面しなければならない孤独の問題についても、真正面から向き合っている。最終回と劇場版において、唯たちが梓に向かって歌を贈るという行為のうちで対峙しているのは、そうした次元における別れの問題だ。

一見すると、そこで贈られた楽曲《天使にふれたよ!》は、「ずっと永遠に一緒だよ」という一節に示されるように、関係性の永続を願っているだけの歌のように聞こえる。しかしそうした解釈は、事態の半面しか捉えていない。この点を理解するためには、アニメ『けいおん!』が、視点間の差異によって「いま・ここ」を絶えず二重化し、そこに奥行きをもたらしているという表現上の機微を押さえる必要がある。

視点間の差異

視点間の差異とは、『あたしンち』のOPを取り上げたときに指摘したように、ある人物から見えていたものが別の人物から眺めてみると違ったふうに見えるという事態を指す。こうしたギャップは、様々な文脈で用いられるがゆえに、それがどのような機能を果たすのかという点については一概に言えない。しかし大まかには、事態を相対化する醒めた認識を与えると言えるだろう。『けいおん!』では、こうした視点間の差異をいろいろな仕方で用いることで、状況を複雑化している。

杉田悠(杉田u)は、「『けいおん』の偽法──逆半透明の詐術」の中で、「あずにゃんカメラ」という用語によって、視点間の差異を指し示している。それは、端的には梓の主観ショットなわけだが、軽音部5人全員をひとつのフレームに収めない(梓だけが画面外に置かれる)ことによって、分断の効果をもたらす。杉田は次のように述べる。

もともと梓は実直に音楽に取り組む姿勢を持つ、反・空気系的な存在として放課後ティータイムに緊張感をもたらす役割を担っていたが、さらに二期においては第五話「お留守番!」、第十三話「残暑見舞い!」など原作には存在しない、梓が軽音部の三年生四人と切断された状態で行動するエピソードがいくつも挿入され、そしてことあるごとに三年生四人を「見送る視点」「追いかける視点」が強調されている。18

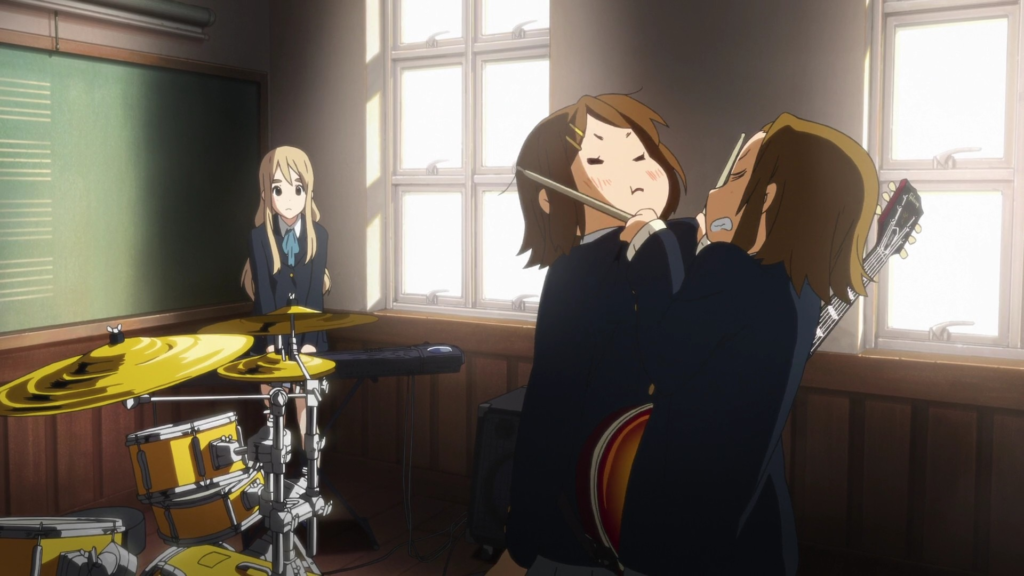

こうした視点間の差異は、唯たち4人と梓の間だけに見出されるわけではない。例えば第1期第4話「合宿!」に認められる分割線は、澪とそれ以外の3人の間に引かれている。

唯と律がいるビーチに澪がカメラを持ってやってくる。彼女は一緒に遊びたい半面、真面目に練習したい気持ちを拭い切れないでいる。その距離感が写真を撮るという行為に示されている。海の美しさに見とれた澪は「綺麗なところだな」と言って、それを写真に収めようとする。しかしその次にやってくるのは、彼女の主観ショット(カメラのファインダー越しに見た風景)ではなく、澪の後ろ姿をも収めたロングショットである。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

これは澪が見ていない風景だ。彼女が撮った写真には、当然のことながら、自分の姿は写っていないだろう。しかしながら、こんなふうに写真を撮るという行為によって澪は(唯や律たちがいる)風景の中にすでに入り込んでいる。唯たちとともに「いま・ここ」を楽しむその一歩を踏み出している。そうした澪の後ろ姿を捉える別の視点がここでは提示されているのだ。

第2期第26話「訪問!」では、山中さわ子が、終わりの時を先取りするところに視点間の差異が見出される。彼女のアパートのベランダで、唯たち4人は洗濯物を干している。それをさわ子はガラス越しに見ている。このとき、唯たちの姿は、フレームに収められた絵のようになっており、ここに距離が生じている。さわ子は、卒業アルバムの軽音部の写真を撫でながら、「静かになっちゃうんだなあ」と呟く。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

さわ子と軽音部員との差異は、彼女がすでに終わりの時を経験しているという点にある。さわ子は、唯たちには見えていないものを見ている。現在の高校生活が思い出になってしまうのを知っている。だからこのシーンでは、唯たちが「いま・ここ」に没入しているのに対して、さわ子は未来のどこかの時点を先取りし、現在の風景をすでに過ぎ去ったものとして一枚の写真のように眺めているというギャップが示されているのだ。

すでに終わりの時を経験した者の視点は、さわ子だけでなく、他のキャラクターによっても示される。それは、第2期第7話「お茶会!」に出てくる元生徒会長の曽我部恵というキャラクターである。彼女は、遠い北海道の地で新しい友人たちと大学生活を満喫している。そのとき、後輩から携帯電話に画像が送られてくる。彼女はそれを、過去から吹いてきた爽やかな風のようなものとして受け取る。つまり曽我部恵というキャラクターには、卒業後にその関係性が変化するかもしれない唯たちの未来の姿(未来の地点から高校生活を懐かしむような視点)が投影されているのだ。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

こうした視点間の差異によって支えられる作品構造が、関係性の単なる先延ばしに陥らない深みを『けいおん!』に与えている。表面的には、終わりの時など訪れないかのように、軽音部のメンバーは、軽やかに日々の生活を楽しんでいる。だが少し視点を変えて、すでに終わりの時を迎えている者の立場から事態を眺めてみれば、「彼女たちには見えていないものがある」という死角の存在を指摘できる。未来に何が待ち受けているのか彼女たちは知らない。無防備な背中がそこにはある。この死角が描かれているからこそ逆に、彼女たちが没入している「いま・ここ」の輝きが際立つように思うのだ。

唯たちの活動を相対化するこうしたまなざしは、演奏シーンで挿入される補助的なショット(カットアウェイ)にも見出すことができる。カメラは、軽音部のメンバーの演奏に密着し続けるのではなく、そこから離れて、同時刻の別の場所、無関係の他の生徒や誰もいない部室などを映し出す。第1期第1話、8話、12話、14話、第2期第5話、6話、20話、24話などにそうした演出が見られる。こうしたショットの挿入は、軽音部のメンバーが経験している充実した時間を特殊化せずに(内に閉じずに)、多くの人のノスタルジーを喚起するような、一般的な視点をもたらしている(外に開いている)。逆に言うならば、こうした相対化や一般化は、『けいおん!』で描かれている事柄が、巨大な世界の中にあってはほとんど誰の関心も引かないぐらいの小さな出来事であるという印象を与えることになる。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

このアニメで描かれるような出会いと別れの物語はありふれたものだろう。その意味では、そこで流される涙は安っぽいと言えるかもしれない。だが、そうしたシニシズムの発動は、事態を相対化するまなざしが先行して提示されることで、大幅に抑制されているはずだ。冷たい世界で小さく鳴り響く音。彼女たちの生をこのようにささやかなものとして提示しているからこそ、小さい輝きの魅力が逆に増す結果になっているように思うのである。

『けいおん!』の演奏シーンに見られるようなカットアウェイは、おそらくこのアニメに大きな影響を与えたであろう映画『リンダ リンダ リンダ』(2005)にも見出される。その最後の演奏シーンで、体育館での熱狂とは裏腹に、カメラは、誰もいない校舎の様々な場所へと移動し、大雨の降る、寒く凍えるような風景を淡々と映し出す。一方には興奮に包まれて「いま・ここ」を楽しむ高校生たちがいる。ザ・ブルーハーツの《終わらない歌》がそれを象徴する。だがそれと同時にカメラは、はっきりと文化祭の終わり(高校生活や青春時代の終わり)を印づけるのである。

相対化・一般化・客観化する醒めたまなざしは、事態を先行して意味づけるまなざしとも言える。その出来事が何であったのかは、終わりの地点に立たなければはっきりしたことは言えない。終わったからこそ明らかになるものがある。そうした意味では、「いま・ここ」の渦中にいる軽音部のメンバーたちには、自分たちのやっていることの真の意味はまだ分からない。しかしカメラは、そうした彼女たちの振る舞いを引いたところから映し出し、先行して意味づける。すでに終わった地点に立っている者のまなざしがそうするのである。

軽音部の部室で、奥のほうにメンバーが座っていて、手前のソファーに彼女たちの鞄が並んで置かれているという頻出するショットも同じような意味づけの効果を持っているだろう。この鞄は、長井龍雪作品のエンディング・アニメーションに見られる小道具の使用と似たような役割を果たしているように思われる。『とらドラ!』(2008)の傘、『とある科学の超電磁砲』(2009)の携帯電話、『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』(2011)のマグカップ。これらの小道具は、キャラクターの関係性を「静物」として表現するという、醒めたまなざしをもたらす。唯たちは、いつも密着し、並んでソファーに置かれている鞄たちの姿に気づいていない。彼女たちは自分たちの後ろ姿が見えていないのである。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

パラダイス・ロスト

『けいおん!』で描かれている出来事のニュアンスを十全に汲み取るためには、一方ですでにそれを終えて外に出てしまった既知の視点を保持しつつも、他方において経験のさなかにある無知の視点から事態を眺める必要がある。

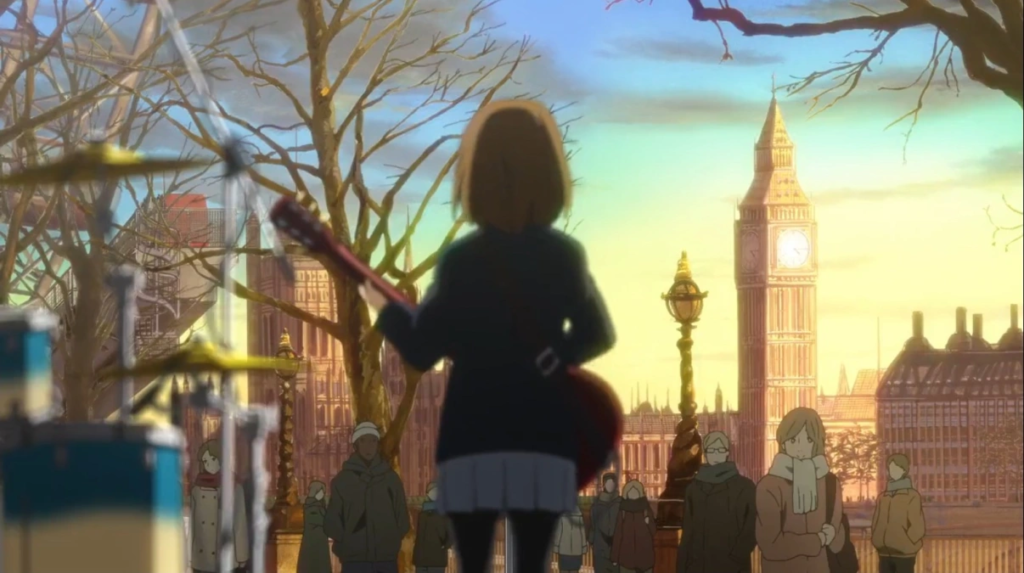

『けいおん!』のアニメは、唯たちが卒業して以降の未来をまったく描かない点で徹底している。第2期の最終回(第24話)後に放送された番外編も後日談ではないし、『映画けいおん!』(2011)の最後で描かれるのも卒業式の日の放課後である。原作マンガとは対照的にアニメ『けいおん!』には、未来のエピソードが存在しない。言ってみればこの世界では、卒業式の日が認知限界なのであり、その外は不可知なものとして考慮の外に置かれているのだ。

このように高校卒業後の未来を見せないというのは、唯たちの両親をほのめかし程度にしか登場させないという作品の基本的な方向性と一致している19。自宅での日常生活が描かれたり、軽音部のメンバーが唯の家に泊まったりするエピソードがあるとしても、あたかも最初から存在しないかのように、両親の姿は稀にしか映し出されない。ここにあるのは、『トムとジェリー』のようなカートゥーン、あるいは『ピーナッツ』のようなコミック・ストリップなどにおいて、大人の顔を描かないのと似たような感性だろう。

多様な人間が集まることによって生じる仲違いや裏切りが『けいおん!』で描かれることもない。バンドものにありがちな、メンバー間の対立もないに等しい。例外的に第1期第11話「ピンチ!」で澪と律の間でちょっとしたいさかいが生じるが、この種のコンフリクトは『けいおん!』には似つかわしくない。それよりも『映画けいおん!』の冒頭で示されるような、「音楽性の違い」や「解散の危機」をパロディとして演じるという振る舞いのほうにこの作品らしさを感じる。つまるところ『けいおん!』では、彼女たちの視界に入らない社会の領域(とりわけ人間の暗い側面)が暗点に置かれているのだ。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

こうした括弧つきの世界という意味において、おそらく唯たちは、学園生活の外に出たときに、彼女たちの基本的な態度を変更せざるをえなくなるだろう。卒業の日に「ずっと永遠に一緒」と誓ったその言葉を忘れてしまうだろう。それは、何か外的な強制力によって信念を捻じ曲げられるというのではなく、気がついたときにはかつて自分が持ちえていた純粋さを失っているという意味においてそうなのである。

『けいおん!』における高校生活の終わりは、楳図かずおが『わたしは真悟』(1982–86)において描いた子供時代の喪失に比せられるだろう。そこにおいて子供時代は、ドミノ倒しの秒刻みの音に象徴されるように、崩壊の危機に瀕している楽園として示される。ここでのリミットは、単に子供から大人へという成長上の区分(第二次性徴)だけを指しているのではない。ある特別な世界認識が危機に瀕しているというふうに事態が描き出される。ひとたび大人になってしまえば、子供時代に世界を価値づけていた視座それ自体が失われてしまう。「愛」の意味が変わってしまうのである。

これと似たような喪失が『けいおん!』においても問われているとすれば、どうだろうか。大人になる直前の、最後の子供時代とでも言えるような楽園が『けいおん!』では失われようとしている、と。人が幼少期に世界に対して持っていた独特の感性を思い出すべきだろう。新海誠の『秒速5センチメートル』(2007)の第1話が描いていたように、親しい女友達と突然別れざるをえなくなるのが危機の始まりであり、東京から栃木まで電車を乗り継いでいくのが大冒険で、雪によって立ち往生した車内でじっと待つのが戦いなのだ。

それ以前とそれ以後では世界の見え方そのものが変わってしまう境界線がある。放課後ティータイムのメンバーは、残酷な仕方で引かれてしまうこの分割線に抗おうとしている。

©Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

批評家のヴァルター・ベンヤミンは、「冬の朝」と題したエッセイの中で、朝方の眠気と焼き林檎の匂いが深く結びついた記憶を通して、自身の現在の境遇をユーモラスに描き出している。

何であれひとつは望みを叶えてくれる仙女は、誰にとっても存在する。しかし、自分がじっさい何を望んだのかを思い出せるひとは、ほとんどいない。それゆえ、ほんの僅かなひとだけが、自分の生涯のなかでその望みが叶えられたことを、後年になって再認識することになる。〔…〕心ゆくまで眠れたら〔…〕この望みを、ぼくは千遍も望んだろうが、後年になって、この望みは現実に叶えられることになった。しかし、ぼくが勤めぐちと確実なパンとを得ることにかけた期待が、いままでいつも、そのたびごとに空しくなったという事実のうちに、あの望みが叶えられているのを認識するまでには、長い時間が必要だった。20

このエッセイの中でベンヤミンは、これまで自分が失ってきたものと対峙している。安定した収入が得られないという以上に、ここに書かれていない多くのものを彼は失ってきただろう。いつまでも寝ていたいから就職口を失ったのではない。就職口を失ったからいつまでも寝ていられるだけの話だ。だが、因果関係を逆転し、現在の苦境を願望の成就と見なすそのまなざしのうちに、喪失との和解がある。むしろこのユーモアは、喪失から最大限の報酬を引き出し、自身の現在の状態に肯定的な価値を付与する魔術的な行為だと言える。

これは、俗に「ポジティブシンキング」と言われるような思考法と同じではない。つまり、物事には良い面と悪い面があり、悪い面ばかりに気を取られずに良い面を積極的に意識しよう、といった考えと同じではない。「冬の朝」が示しているのは次のようなことだ。すなわち、人間にとって時間は不可逆であり、失われたものを取り戻すことはできない。だがこの喪失を通して現在自分の手に残っているものを見たときに、それまで何の価値も見出されなかったようなものが突然意味を持ってくる、と。もっと言えばそれは、単に「いま・ここ」に生きていることそれ自体に大きな価値を発見する態度なのだ21。

これと同種の試みが『けいおん!』でもなされているとすれば、どうだろうか。つまり、喪失に対するユーモアが『けいおん!』の裏の主題だったとすれば、どうか。それがそう見えないのは、あたかもただ何かを獲得し続けているだけで、何も失っていないかのように、軽音部の活動が描かれているからだ。しかし現在の生の輝きが増せば増すほど、今日ほど楽しい日はなかったと思えれば思えるほど、何かを決定的に失ってしまったと感じたときの痛みも大きくなるだろう。最後の文化祭のエピソード(第2期第20話)のような形で部分的に描かれているにせよ、彼女たちがその痛みを知るのはずっと先の話だ。

第1節で引用した涼宮ハルヒの悩みのうちにも、喪失に対する一種の防衛が見出される。それまで自分たちは特別だと思っていたがそんなことはなく、そこで実感している楽しさはありふれたものだ。このような相対化が、信頼できる仲間たちと一緒に過ごしているこの充実した時間もいつかは終わってしまうという知的な先取りから生じる不安の表明だったとしたら、どうだろうか。ハルヒが抱えているこうした暗い自意識に対して、平沢唯なら──第2期第12話「夏フェス!」で彼女がそう言ったように──次のように答えるだろう。「でも、やっぱり私たちのほうがすごいよ」と。

ある種の居直りとしてではなく、率直にこう言えるのは、唯が過去の自分と現在の自分との間に何の違いも見出していないからだ。しかし、人は常に変わっていくし、とりわけ若い頃に自分が持ちえていた率直さを維持し続けるのは難しい。それまで時間を忘れて夢中になっていたものが、ある瞬間にふと、つまらなく思えてくることがある。こうした事態もまた「卒業」と呼べるのであれば、この言葉は、気がついたときにはもういなくなってしまった過去の自分との別れを意味しているだろう。

終わりを過度に意識すれば、現在を醒めた視線で見つめることになる。この楽しい時もいつかは終わると思うことほど、今を楽しめなくさせるものはない。それゆえ何かに没入し続けるためには一種の忘却が、あるいはひとつのフィクションが、必要になってくる。『けいおん!』第2期において梓との別れという形で終わりの時が顕在化してくるとき、唯たちに課せられたのは、舞台の上で演技し続けるというミュージシャンの役割を最後まで貫徹することだったように思うのである。

現在時への帰還

終わりの時とどのように対峙するのか。どうすれば終わりの到来を、ペシミズムに陥ることなく、歓待できるのか。

問題の解決は、第2期の最終回(第24話)で、唯たち4人が梓に曲を贈るという行為のうちに示されている。聴いている人に向けて(観客を意識して)演奏するというのは、役者が舞台の上で役を演じるのと似たところがある。つまり演奏者は、単に楽器を弾くという以上に、普通の人間とは異なる特別な存在になる必要がある。

軽音部のメンバーは、日常生活の描写からも明らかなように、通俗性の塊だ。むしろ人間のそうした(東浩紀の言うような意味で)「動物的な」側面を強調するのが、このアニメの基本的な方向性だと言える。だが舞台の上に立つとき、彼女たちは演技者としての役割を全うする。第2期最終回で大きな意味を持つのもこの「演技」の水準である。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

では、このとき演奏された《天使にふれたよ!》とは、どのような歌なのか。歌詞の内容を簡単に分析してみれば、それは大きく2つに分けられる。

最初に示されるのは、卒業にあたっての心残りである。新しい場所に進んでいくことは、これまでの関係性の変化を伴う。それがひとつの問いかけとして表現される。「明日の入り口に置いてかなくちゃいけないのかな」。前に進むと何かが切り捨てられる。未来の明るさによって、過去が陰りを帯び始める。忘却することへの後ろめたさが踏み出そうとする足を止める。

歌詞の後半で歌われるのは、現実に対する抵抗である。「卒業は終わりじゃない」と断言し、「これからも仲間だから」と誓い合う。これらの言葉は根拠のない叫びだ。放課後ティータイムにロックミュージシャン的な反抗精神が認められるとすれば、それはこうした現実への抵抗のうちに見出される。別れに際して涙は見せずに、汗によってそれを置き換える。ここに演奏者としての矜持が示される。

認めたくないものを拒み、受け入れたくないものに抗う。こうした子供っぽい振る舞いが放課後ティータイムらしさなのだろうか。そうではないだろう。彼女たちが常に試みているのは、重苦しい現実を軽やかに乗り越えていく跳躍である。『時をかける少女』(2006)において、時間を遡行するタイム・リープが、文字通りの跳躍として描かれていたのを思い出してもいいだろう。このアニメ映画では、待ち構えている困難を避けるためではなく、未来へと大きく前進するために過去への跳躍がなされた。似たような仕方で『けいおん!』でも、思い出という過去に向けられたまなざしを未来に向け変えるという形で跳躍がなされていると考えられる。

《天使にふれたよ!》の歌詞の中で最も重要なのは、前半と後半をつなぐ部分、「でもね、会えたよ! すてきな天使に」である。この「でもね」の逆接は、別れという出来事につきまとう否定性を肯定的なものへと転換させる視点の変更を促している。別れがあるからにはそれ以前に出会いがあった。出会いがなければ別れ際に悲しくなることもなかった。アニメ『CLANNAD 〜AFTER STORY〜』(2008–09)の最終回で主人公(朋也)が直面したのと同じ問いがここでは提起されている。すなわち、こんなに悲しい思いをするくらいなら、出会わなかったほうが良かったのではないか、と。

この意味で、別れの時には出会いの瞬間が自ずと反復される。実際に『けいおん!』の最終回のシーンでは、軽音部の出発点(第1期第1話の演奏シーン)が反復されることで、終わりは始まりへと送り返される。つまるところここで唯たちは、その演奏を通して、梓との出会いを祝福しているのだ。これは、学年差という放課後ティータイムの内部に走っている亀裂をも祝福する行為である。学年差があるからこそ、こんなふうに梓に曲を贈ることができた。そしてこの行為はまた、このような曲を作ることができたという点で、唯たち自身への贈り物にもなっているだろう。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

ソポクレスの悲劇『オイディプス王』を題材にしたパゾリーニの映画『アポロンの地獄』(1967)には、原作に存在しない奇妙な付け足しがある。この悲劇の舞台は古代ギリシアのテーバイなのだが、パゾリーニは、映画の最初と最後だけ、現代イタリアの風景を映し出している。そこはパゾリーニの生まれ故郷であるボローニャの街で、つまるところ彼は、オイディプス王の物語を自身の出生と重ね合わせているのである。

原作に存在しないのは、自ら目をえぐったオイディプスが故郷に戻ってくるという最後のシーンだ。街のいくつかの場所をさまよったあと、母との思い出が残る草原に帰ってきた彼はこうつぶやく。「人生はそれが始まった場所で終わる(La vita finisce dove comincia)」。この言葉がどれほど真実を言い当てているのかは分からないが、そこにはひとつの欲望が印づけられている。それは、始まりと終わりが結びついた閉じた円環として生を完成させたいという欲望である。

始まりへと送り返された終わりは、出会いの瞬間が持ちえていた新鮮な輝きを再び喚起させる。この地点で思い出すべきなのは、何か新しいことを始めるときに常に必要となる勇気ある一歩である。この点に関して(第2期最終回と同じ卒業式の日のエピソードを描いている)『映画けいおん!』では、唯が入部を決意したときに聴いた《翼をください》が引き合いに出され、飛翔のモチーフが強調される。舞い上がる鳥、飛行機雲、「翼をくれた」「羽になる」「スカイハイ」といった言葉、そして天使(羽を生やした赤ん坊)。映画のラストシーンでは腕を横に広げて走る唯の姿が描き出される。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

別れから出会いへと視線を差し戻し、過去の時点から現在を眺める視座を獲得する。そんなふうに現在時への帰還を果たしたまさにその地点において、「これからも仲間だから」と言い、「ずっと永遠に一緒だよ」と告げる。ここに大きな意味がある。これらの言葉を単に文字面だけの水準で、つまり何か未来について語っている一般論として、捉えるべきではない。これらの言葉は、それが「いま・ここ」という固有の状況の中で述べられたという側面において、つまり別れの際に唯たちから梓へと語られたという発話行為の水準において聞くべきである。

最終的に「伝統」の継承へと落ち着く軽音部メンバーの優等生的な振る舞いに対して、冷ややかな態度を取ることもできるだろう。しかしながら、どこかの誰かでなければならないという有限性を抱えている存在、言い換えれば、誰と何をして時間を過ごすのかという点に関して必然的に限定されざるをえない存在にとっては、通時的(歴史的)な水準においても、ある種の同一性を保持していると思えることがささやかな慰めとなりうる。

人は、自らの出自、つまり誕生以前から規定されている社会的な属性を、そう簡単に克服することはできない。偶然の出会いがありうるとしても、どこかの時点で出自が後ろから肩を叩いてくる。その意味では、「出会えたことの奇跡」という価値観を前面に打ち出す日常系においても、関係性の継続という点で、大きな困難が横たわっている。

ソポクレスの『コロノスのオイディプス』(紀元前401)において描かれるオイディプス王の最期もまた、パゾリーニの映画とは違って、出自への呪詛に彩られている。ここで問われているのは、エミール・シオランの著作のタイトルにあるような「生誕の災厄」である22。言ってみれば、オイディプスは「生まれてこないほうが良かった」という反出生主義的な思想の体現者なのだ。だから彼にとっての救済は、人間の世界で何かを打ち立てたり、そこに生の痕跡を残したりすることからはほど遠く、むしろ運命の輪の外に出て何者でもなくなることによってもたらされる。

オイディプスの最期に関して、ジャック・ラカンは次のように述べている。「オイディプスは、悲劇の始まりから明らかなように、大地の屑、ゴミ、滓にすぎず、もっともらしい外見をすべて失ったものでしかありません」「彼は運命を最後まで実現したのです。それは、自分自身によって雷に打たれ、引き裂かれ、破棄されることとまさに同じことです。つまり、彼は全く完全に何ものでもなくなったのです」23。

「生まれてこないほうが良かった」という考えを抱く人がどのような境遇の下にあるのかは、一概には言えない。しかし、次のような想定をすることはできる。不運な出自の下にありながらも、日常生活のうちに小さな楽しみを見出し、何とかそれを維持しようと努めていた人が、ある日を境にして、それまで自分のうちに蓄積していた怒りを爆発させる。あるいは、ささやかな希望を胸に抱きながら日々たゆまぬ努力を続けてきた人が、ある日を境にして、すべては無意味だと絶望し、あらゆるものを破壊したいという衝動に呑み込まれる。そしてそこで生じた攻撃性を見ず知らずの他人にぶつける。映画『ジョーカー』(2019)が描いていたのは、そうした崩壊のプロセスである。

それまで持ちこたえられていたのが、もうこれ以上耐えられなくなり、負の感情に呑み込まれてしまうという事態。こうした崩壊を経験した人たちからすれば、日常系もまた、「ひたすら耐え抜け、耐え切れなかったとすればそれはお前のやり方がまずかっただけだ」といった現状維持のメッセージを送るだけの作品群として受け取られているのかもしれない。ここに日常系の限界をめぐる問題がある。

日常系の機能不全

批評家の宇野常寛は、『リコリス・リコイル』(2022)を論評した文章の中で、日常系がすでに「敗北」したジャンルであると語っている。「スカイツリーが折れた──あの頃のまだ牧歌的だった日本を失ってしまった──僕たちは、もはや『日常系』的な逃避行動ではもう、現実を支えられない」24。具体的な作品名は挙げられていないが、おそらく『けいおん!』あたりを念頭に置いて書かれたと思われるこの文章の見立てからするならば、『リコリコ』は、その物語内容に反して、放課後ティータイム vs. ジョーカーとでも言うべき対決において、日常系の不能を印づけた作品ということになる。

©Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

てらまっともまたこの宇野の見立てに乗り、『リコリコ』を「ポスト日常系」の文脈に位置づけている。ポスト日常系とは「日常系作品に描かれるような『ありふれた日々』が失われたあとに焦点を合わせた作品」であり、そこでは「『ありふれた日々』のフィクションとしての性格(欺瞞性・脆弱性)があばかれ」てもなお、「それでもこの日常を肯定すべきなのか、あるいは肯定することはできるのか」という問いが提起されているという25。ここで「日常」という言葉が指す内容とは、端的に言って、消費社会がもたらす「豊かさ」だろう。

消費行為は「平和で安全、きれいな」日本の都市生活の日常を構成する主要な活動である。ショッピングや観光、水族館に行ったりスイーツを食べたり、ボードゲームやビデオゲームに熱中したり、といった余暇に享受することになる一連の楽しみが『リコリコ』では魅力的に描き出される。そして、この一連の楽しみの系列のうちに、もちろん「アニメを見ること」をはじめとしたフィクション消費を付け加えることができるだろう。

宇野やてらまっとが指摘しているのは、こうしたフィクション、とりわけ日常系の機能不全である。ある種の人たちは、作品を純粋に楽しむことができ、時には生きる糧をそこから得て、同じ趣味の仲間とコミュニティを形成できるかもしれない。2000年代は、インターネット環境の整備とオタクカルチャーの普及の下に、そうした可能性が模索された時期だった。しかしそれと同時に、そうした消費による救済の可能性は、「拡大自殺」の要素を伴ったいくつかの無差別殺傷事件によって、絶えず疑問に付されてきたところがある。てらまっとが言うように、「アニメはひとを救わない」26。テロを画策する真島というキャラクターの背後には、消費行為によっては救われない人間の存在が透けて見える27。

©Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

それ自体がアニメである『リコリコ』は、フィクションの持つ「噓」の効能をアイロニカルな仕方で称揚する。フィクション(この場合で言えば日常系)に没入している間は、現実の悲惨さから目を逸らし、世界の美しい面だけに意識を集中することができる。そして「この私の生」に肯定感を抱き、過酷な現実社会を生き抜く力を得られる。こんなふうに『リコリコ』では、プラトンの「高貴な噓」にも似たフィクションの効能が、統治と消費活動という二重の側面において、肯定されているのである。

しかし半面『リコリコ』は、こうした「噓」が必ずしも上手く働かないことをも描き出している。単に「噓」を見抜く人が出てくるというだけでなく、そうした隠蔽行為自体に強い反発心を抱く者が必ず現れる。彼らは「銃=自由」を求める。そして街に出て、消費社会の虚飾を暴き立てる。この水準においてなら、ジョーカーのような無差別殺傷犯による破壊行為も、レッドピルを飲んだ『マトリックス』(1999)のネオが行ったような、真実をめぐる戦いとして歓迎される余地が出てくるだろう。

『リコリコ』が問題提起的に示した「噓」についてよりよく理解するためには、同年に放送されていた別のアニメ、『4人はそれぞれウソをつく』(2022)を補助線として引き合いに出すのがいいかもしれない。

©橿原まどか・講談社/製作委員会はウソをつく

『4ウソ』も日常系のパロディになっている。主要キャラクターたちにはそれぞれ秘密があり、それが暴かれると彼女たちが満喫している日常が終わりを迎えてしまう。だから終わりの時を回避するために、何としても秘密を隠し通さなければならない。それにもかかわらず、最終回のエピソードでは不幸な偶然の結果、お互いの秘密が明らかとなってしまう。それまで保たれてきた「平穏な日常」という「噓」が崩れ去り、彼女たちは別れの時に直面する。だが彼女たちは、『けいおん!』や他の日常系とは違って、終わりの時を上手く通過することができない。最終手段として彼女たちは、記憶をすべて消し去り、1日前に時間を戻す。教室でエピソードの最初と同じ会話が繰り広げられ、これまでと同じ日常がまだまだ続くことが予感される。

この結末は、一見すると、事態の理想的な解決(崩壊の阻止、秩序の回復)を達成したかのように見える。しかし、全員が記憶を喪失したまま過去に戻ったのだから、おそらく同じ事態がまた繰り返されるだけなのではないだろうか。そうだとすれば『4ウソ』は、仲良しグループの崩壊を何としてでも避けようとするあまりに無限ループに陥るという行き詰まりにはまり込んだことになる。この行き詰まりは、ループを繰り返し、危機を先送りし続けなければならないという、消費社会そのものの出口のなさでもあるだろう。

アニメ『がっこうぐらし!』(2015)へのニコニコ動画内のコメントから生まれた「窓割れてね?」は、日常系の「外部」をほのめかすミームとなった。フィクションの窓がすでに割れていて、そこから現実の不快な風が吹きこんできた場合、どうすればいいのか。日常系の回答とは「それにできるだけ気づかないフリをすべし」というものだ。実際『がっこうぐらし!』では、過酷な現実の中でも「穏やかな日常」が続いている「演技」をすることで、コミュニティの解体の危機を回避していた。しかし、『リコリコ』や『4ウソ』が暗に疑問に付しているのは、こうした消費態度の有効性である。

©Nitroplus/海法紀光・千葉サドル・芳文社/がっこうぐらし!製作委員会

宇野常寛は、先の『リコリコ』評の中で、日常系の真の「敵」として「なろう系」(異世界転生もの)を対置している。「なろう系」は「既に現実の人生を半ば諦めた人々の自虐的な感性にアプローチし、何もかも分かっていてやっているのだというメタメッセージを伴いながら願望充足的なサプリメントの物語を提供する」28。

ここにもフランコ・ベラルディの言う「アイロニー的シニシズム」が見出される。日常系があくまでも「この現実」に執着し、そこにとどまろうと訴えかけるのに対して、異世界転生ものは仮想の現実への脱出を勧める。「生まれてこないほうが良かった」という思想を抱いている人に対して、日常系は「いま・ここ」の生存を肯定し、それを祝福しようとする。これに対して、異世界転生ものは「生まれてこないほうが良かった」というシニシズムをむしろ肯定し、別の(仮想の)現実という遊び場を提供する。

こうした比較から、異世界転生ものにおいて──途中からほとんどファンタジーと変わらなくなるとしても──なぜその導入部分(現実社会の労苦を吐露し、トラックにはねられるなどしてこの世を去る)が必要なのかが理解できる。それは端的に「死は救済である」というシニシズム(何らかの希望の下にこの現実の生を送り続けることへの拒絶)を肯定しているのだ。

《天使にふれたよ!》で歌われていた類いの「生誕の祝福」、つまり「あなたが生まれてきてくれて良かった」といった言葉は、受け手に重みを生じさせる。そこで暗に送られているのは「あなたはできる」というメッセージだ。日常系の機能不全は、この「あなたはできる」という言葉の重みと関わっているように思える。例えば『ぼっち・ざ・ろっく!』(2022)において、ぼっちちゃん(後藤ひとり)は、他人から期待されることを恐れて、自分の姿を隠す。彼女は本当は「できる」にもかかわらず、他人からの評価の目にさらされることを恐れるあまり、むしろ自分のダメさのほうを強調する。現代の天使とは、ナナヲアカリの《ダダダダ天使》や《完全放棄宣言》で歌われているように、「できない」と言う天使、自己評価の低さゆえに飛べなくなった天使なのだ。

日常系に限界があるのは認めざるをえない。しかしそうだとしても、日常系は、より多くの重荷を背負うように人を現状に縛りつけるジャンルなのではない。それはむしろ変化を肯定する。今ある状態から別の何かへと軽やかに移行できるような跳躍を称揚する。

こうした点から言うならば、他人からどのように距離を取るのか、どうやって再び孤独になるのかというのも日常系の課題である。『ゆるキャン△』(2018)で暗に問われていたのも、こうした関係性上の「ゆるさ」だった。例えばアニメ第1期第5話では、それぞれ別の場所にいる2人が、スマートフォンを介してお互いの見た夜景を交換し合い、同じ星空の下にいる感覚を共有する姿が描き出されていた。ここで示されているのは、2人がもし一緒に同じ場所にいたとすれば、むしろ抱かなかったかもしれない共感である。近づきすぎると関係性が重くなる。様々な要求をお互いにぶつけ合うことになる。結果、「いま・ここ」を楽しめなくなるという矛盾が生じる。

©あfろ・芳文社/野外活動サークル

『リコリコ』で問われている「噓」も、お互いが近づきすぎないための上手い方法であるとも考えられる。人間関係、特に親子関係は、情念の渦巻く愛憎の宝庫だ。それは時として、ダブルバインドという形でまったく身動きの取れない状態にまで陥ることがある。メッセージには常にそれを文字通りには受け取らないでほしいという余白が含まれる(「自由に生きろ」と言っておきながら、実際に子供がそうしたならば、後でそれに不平を言ったりする、といった具合に)。だからこそ、(主人公の)千束に対して(親代わりの)ミカがそうしたように、あえて不能の親を演じて距離を取る必要が出てくる。これは贈り物としての「噓」だ。『攻殻機動隊 SAC_2045』(2020, 22)で描かれていたのと同じように、アイロニカルな仕方であっても、ここで求められているのは、お互いが近づきすぎないように真実を隠しておくという形での解決である。

『けいおん!』でもこのような重みの回避が描かれていた。梓が最後に口にした「あんまり上手くないですね」という言葉もそうした効果を持っている。それは「出会えたことの奇跡」が持つ重みを軽減させるためのちょっとした意地悪だ29。『映画けいおん!』で梓が唯にそうしたように、愛する者の過度の接近には肘鉄を食らわせる必要がある。

何も持たずに生まれてきたのであるならば、これまでの自分を軽やかに脱ぎ捨てることもできるかもしれない。こうした空白の未来に賭けられた希望が、平沢唯というキャラクターの軽やかな足取りに込められている。『けいおん!』第2期第26話の最後に見出されるような、未来に向けての軽やかな跳躍。放課後ティータイムの音楽、あるいは彼女たちの笑い声や足音が人々にもたらすのは、気がついたときにはもういなくなっているという突風後の無音、ある種の空白状態だろう。

「ほととぎす鳴きつる方を眺むればただ有明の月ぞ残れる」(後徳大寺左大臣)。アニメ『けいおん!』の余韻とはこのようなものではないだろうか。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

ミダス王の遍歴

あらゆるものに楽しみを見出す『けいおん!』のキャラクターたちの振る舞いは、触れるものすべてを黄金に変えるミダス王の手(ゴールデンタッチ)に喩えられるかもしれない。ミダス王は、どんなものでも黄金に変えられるからこそ、生の基盤そのものを失う。同様に、若さという魔法の手によって、あらゆる瞬間をかけがえのないものに変えられるからこそ、放課後ティータイムのメンバーは、瞬間ごとに自身の輝きを失っていく。

新海誠は、『雲のむこう、約束の場所』(2004)において、SFの装いの下、『眠れる森の美女』の目覚めのモチーフに新しい解釈を施していた。この作品では、単純化して言えば、眠りは子供時代の純粋さの温存を、目覚めはその喪失を意味する。それゆえ待ち焦がれていた王子の到来は、願望の成就であると同時に、破綻の始まりでもある。このアニメのヒロインは、長い眠りから目覚めたとき、大事なものが失われたこと、さらには何が失われたかすら思い出せないことを主人公に告げる。

©Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

何かを獲得することのうちにすでにその喪失が印づけられている。放課後の夕暮れの美しさとは、何かが終わるときにそれが醸し出す心残りに由来すると言えるかもしれない。音楽が終わりそうになるときにサビの部分をもう一度繰り返すという終わりへの抵抗を『けいおん!』にも見出すことができる。最終回で梓が呼びかけた「アンコール」という言葉もそうしたものだろう。

サビをいつまでも繰り返してフェードアウトするという類型的な終わり方(音楽はいつまでも鳴り続けているといった)が、『けいおん!』の最後にもうかがえないわけではない。だがそれはあくまで、エンドマーク後の余韻という形においてである。夕暮れはいずれ夜になる。

ミダス王は、シレノスという半人半馬の精霊からひとつの知恵を授けられた。 人間にとって一番良いのは生まれてこないこと、次に良いのはできるだけ早く死ぬこと。これが「シレノスの知恵」と呼ばれている思想であり、『コロノスのオイディプス』などを始めとして、古代ギリシアのテキストに散見される。哲学者の森岡正博が言うように、この思想は「古代ギリシアの知的世界における一種の時代精神であったと考えることができる」30。

「生まれてこないほうが良かった」という観念を抱く者は、ニヒリズムの壁にぶつかり、身動きが取れなくなっている。「この私の生」の支えを世界の内側にも外側にも見出せず、そのまなざしを、いずれ訪れる「この私の死」にばかり向けざるをえなくなっている。「この私の生」がもたらす無数の苦しみをなぜ自分ひとりだけで引き受けなければならないのか。この種の問いが持つ理不尽さに押しつぶされた者は時に、その憎悪を呪いの言葉とともに世界に撒き散らそうとする31。

あらゆる関係性がそうだとも言えるが、日常系の仲良しグループの輪は、排除の論理によって出来上がっている。『けいおん!』第2期第1話で純が言っていたように、「軽音部って5人が結束して見えて、外から入りにくい」。つまりそこには新たな加入者を暗に拒絶している側面があるのだ。この意味で日常系は、排除された者の存在を画面外にほのめかしている。あぶれた者、仲間外れにされた者、見捨てられた者、裏切られた者、居場所を見つけられない者がそこにいる。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

なぜある人はつながりを持てて、なぜ別の人にはそれができないのか。「出会えたことの奇跡」を謳い上げる日常系は、この問いに答えない。つまり偶然・運・確率といった形でしか「出会い」を問題化できない。偶然性という不確定なものに対して、異世界転生もの(例えば『賢者の孫』のような)は、出自や才能といった生存の有利な条件(いわゆる「文化資本」)が持つとされる必然性を対置させる。運が悪かった者は「来世に期待」するしかない。しかし「すべての人間は死ぬべき運命にある」ならば、自身の生の無意味さは、どのような形であれ、他者との絆を回復することによってしか救い出されえないのではないだろうか。

あたかも何も喪失していないかのように、あたかも他の誰からも何も奪っていないかのように振る舞う放課後ティータイムの鈍感さは、ミダス王との類比を進めるならば、ロバの耳によってもたらされていると言えるかもしれない。普遍的な価値からも市場的な価値からも距離を取り、ほとんど身内びいきに等しい価値観に居直るという鈍感さ。これは、際限のない快楽を与えようとする消費社会の洪水の中にあっては、どうしても必要になってくる無関心という態度である。

旧Twitter(現X)のようなSNSでは、絶えず他人の生活が目に飛び込んできて、様々な形で自分と他人を比較せざるをえない状態にさせる。自分が何か個人的な楽しみに打ち込んでいたとしても、それはすぐに他人の活動と比較され、優劣をつけられ、ランキングされる。本来ならば数値化から免れているはずのものが、勝手に市場価値の尺度で測られる。結果として、自分が他人よりも不幸な人生を送っているかのような気分にさせられる。つまりこうしたテクノロジーは「いま・ここ」への没入を大きく阻害するのだ。

批評家のマーク・フィッシャーは、デヴィッド・ゲッタの《プレイ・ハード》を取り上げて、現代社会では遊ぶこと(パーティーで騒ぐこと)もまた労働の延長にすぎなくなっていると指摘している。この曲は「つねに〔ネットに〕接続されてあれ、じぶんの主観性を経済化するチャンスをけっして逃すな、といった要請によって、労働と労働ならざるものの境界がじょじょに破壊されてしまった時代にたいする、完璧なアンセムとなっている」32。

あらゆる試みがそうだとは言わないが、ネットは、主観性を切り身にして量り売りする食肉工場めいた場所になっている。服を一枚一枚脱いでいき、裸になったらなったで今度は、臓器をひとつひとつ売りに出さなければならない状況に追い込まれる。だからこのような環境にあっては、あえて目と耳と口を塞ぐという選択をせざるをえない。実際のところ、コミットメントできる対象も時間も限られている。「この私の生」の有限性を自覚するためにも、創造力を市場的な生産性から切り離す時間を確保し、商品化されえないものの価値を再発見する必要がある。

もちろんそうした撤退的な振る舞いは、粗野や野蛮さ、あるいは通俗性への居直りと紙一重でもある。この点で日常系の限界とは、本当は狭い範囲でしか通用しない共通感覚の自明性を前面に押し出してくるがゆえに、社会的な分断に由来する軋轢を、グループ外の余所者がもたらす悪意として捉えがちになる、といった点にある。マリー・アントワネットが言ったとされる「ケーキを食べればいいじゃない」という言葉が持つ子供っぽい響きが確かに『けいおん!』には漂っている。

第1節で取り上げた『涼宮ハルヒ』の野球場の比喩は、他者との断絶を問題化しているとも考えられる。本来ならばこのようなスポーツ観戦は、見知らぬ他人との間に想像的な一体感を築ける特別なイベントだったはずだ。しかしハルヒはむしろ、これらの観客を自分の競争相手と見なす。もっと言えば「私」の楽しみに「つまらない」と言い放つ「敵」と捉える。だが、過去と未来にわたってこの宇宙に存在するほとんどの人間と「この私」は関係を持つことができない。そうであるならば、それがどんなにささやかだったとしても、関わりを持った人との間には特別な意味を見出さざるをえない。こうしたゆるい関係性について、もっと考える必要がある。

『涼宮ハルヒ』の「エンドレスエイト」のエピソードは、並行世界の自分との連帯の可能性を示唆していた。並行世界の想像力とは、端的に、他者の問題を自己のそれであるかのように考えられるところ(あるいはその逆)に要点がある。ループを脱出できた自分とそうできなかった自分がいる。「エンドレスエイト」において、そこにある差とは、単に確率的なものだけだった。つまり運が良かった自分と運が悪かった自分がいるだけだ。そうだとしても(主人公の)キョンはなお、脱出できなかった自分との間に想像的な連帯の可能性を見出そうとする。すなわち、今の自分がこんなふうに正解を引き当てられたのは、無駄死にしていった並行世界の自分のおかげである、と。

この考えを押し広げるのならば、今この場にはいない、立ち去った者たちとの連帯が重要になってくるだろう。「私」がこれまでの人生の中で見送ってきた人たち、別れてしまった人たち、後ろ姿を見た人たち、もう会うことのない人たち、ほとんど話したことがないにもかかわらず記憶に残っている人たち。そうした最小限の関わりしか持たない人たちとの連帯がむしろ重要になってくる。そうした人たちから、良くも悪くも、何かを受け取ったという思いがあるとすればなおさら、それこそが他者との絆なのではないだろうか。

夕日に美しさを見出す人は数限りなくいるだろうし、毎日のように様々な場所で夕日を見ている人がいる。そのほとんどの人と関わることはできないとしても、夕日を美しいと思ったという感覚の累積がそこで生じる。この重みは想像的なものである。この想像的な重み、微小な差異の積み重ねが何らかの突破口を開くことにはならないだろうか。それは天文学的な確率でしか当たらないくじを引いているようなものだ。「この私」がそれを引いてもおそらく当たらないだろう。しかしいつか誰かが当たりを引く。その誰かが「私」の歩いてきた道のその先にいると思えれば、それは「私」の喜びでもあるだろう。

©かきふらい・芳文社/桜高軽音部

ミダス王の振る舞いにはどこか喜劇役者めいたところがある。そのエピソードに共通して見出されるのは、通俗的な欲望に突き動かされて軽率な行動に走り、その結果、残酷な真理との直面を余儀なくされ、あたふたと当惑するという滑稽な姿だ。チャップリンの映画がそうであるようにそこでは、社会的現実の悲惨さを喜劇に偽装して舞台に上げるという魔術的な転換が行われている。

日常系にも似たようなところがないだろうか。それは「生まれてこないほうが良かった」という思想に対するユーモアとして、「生誕の災厄」を確率論的な仕方で「生誕の祝福」に変える視座の変更を促す。フロイトも同種のジョークを『機知』の中で紹介していた。「所詮死ぬべき人間にとっては、生まれないことこそ最上であろう。だが、十万もの人間のうちほとんど一人としてこの幸運にあずかった者はいない」33。

著者

志津史比古(志津A) SHIZU Ayahiko

77年生。サブカルチャー評論同人誌『セカンドアフター』主宰。『アニメルカ』や『ビンダー』に主にアニメ論を寄稿。

X(旧Twitter):@ashizu

関連商品

関連リンク

脚註

- 村上春樹『国境の南、太陽の西』、講談社文庫、1995年、20頁。 ↩︎

- 村上春樹『羊をめぐる冒険(下)』、講談社文庫、1985年、200頁。 ↩︎

- テレビアニメの『けいおん!』は、第1期が2009年に、第2期が2010年にそれぞれ放送された。タイトルの表記は正式には、『けいおん!』/『けいおん!!』というふうに、感嘆符の数によって区別されている。本稿では、そうしたタイトル表記の違いを踏襲しないで、1期も2期もまとめて『けいおん!』に統一する。1期と2期をことさらに区別する場合には、1期『けいおん!』/2期『けいおん!』というふうに、随時明示する。 ↩︎

- 谷川流『涼宮ハルヒの憂鬱』、角川スニーカー文庫、2003年、225–226頁、強調引用者。 ↩︎

- 日常系で描かれる事柄が「ありふれている」とか「平凡である」といった発言をする場合には、少しばかりの注意が必要だろう。しばしば指摘されるように、仲良しグループ内の充実した体験という点で言えば、そこで描かれていることの多くは、誰にとってもありふれた普通の日常生活とまでは言えない。多くの人が社会生活において「普通に」「日常的に」経験するであろう多くの事柄が、日常系ではむしろ除外されているとも言える。この点で言えば、日常系における「普通さ」とは、多くのフィクションが描き出しているような、物語の展開にとって必要不可欠な大状況(とりわけキャラクター間の関係性に変更を強いるような)の不在を意味していると考えられる。

日常系のこうした側面を指摘した論考として、例えば、ふると「「半リアル」への耽溺──「日常」と「キャラクター」を通して」(『アニバタ vol.9 特集:けいおん!&たまこラブストーリー』、2014年)を参照のこと。 ↩︎ - 浅田彰『構造と力』、勁草書房、1983年、6頁。 ↩︎

- かきふらいの原作マンガが持つ画期性も、こうした観点から評価すべきである。つまり、そこに何が描かれているのかという以上に、何が描かれていないのかについて注意する必要がある。

バンドものとして『けいおん!』を見たときに、そこから排除されているのは、自己実現の物語である。ここでいう「自己実現」とは、社会的な達成を通して自己の本来性を成就する、といったぐらいの意味合いである。バンドものにおいてはしばしば、メジャーデビューを巡って、自己実現の困難さが描かれる。単純化して言えば、音楽に対する純粋な情熱(やりたいこと)と商業的な要請(やりたくないこと)が対立させられるのだ。この点からするならば『けいおん!』は、アマチュアリズムを最後まで貫き通している作品と言える。だからこそ、青春の主題から葛藤という要素を差し引くことが可能となっているのである。

比較対象として例えば、ハロルド作石『BECK』、浅野いにお『ソラニン』(あるいは『素晴らしい世界』の中のいくつかのエピソード)、若杉公徳『デトロイト・メタル・シティ』などの名前を挙げることができるだろう。これらのマンガが『けいおん!』とどのように異なるかという点に、この作品の特異さが見出されるように思う。 ↩︎ - キネマ旬報映画総合研究所編『“日常系アニメ” ヒットの法則』、キネ旬総研エンタメ叢書、2011年、31頁。 ↩︎

- 志津A「イントロダクション」、『セカンドアフター臨時増刊号 日常系アニメのソフト・コア』、2014年、6頁。 ↩︎

- 今村太平「アメリカ漫画と日本漫画」、『漫画映画論』、徳間書店、2005年、247頁。

サザエさん一家が中産階級(中流家庭)を代表しているというのは、ありふれた指摘かもしれないが、そこで「中流性(中間性)」という言葉が持つ意味合いや位置づけについては、この作品が長期にわたって連載・放送されているがゆえに、その受容に対する時代ごとの変化に注意する必要がある。

今村の文章は1953年に発表されているが、彼は『サザエさん』のうちに中流家庭の「崩壊」を見出している(238頁)。そこで想定されているのは、戦前の豊かさから戦時・戦後を通しての貧しさへ、という変化である。

鶴見俊輔もまた1973年に発表された文章の中で、サザエさん一家を「中産階級の家庭」と見なしているが、長期連載の中でその内実に変化が生じている側面についても指摘している(「『サザエさん』の大衆性」、鶴見俊輔・齋藤愼爾編『サザエさんの〈昭和〉』、柏書房、2006年、48頁)。曰く、「敗戦直後にくらべて、サザエさんには、社会への関心がうすれている」(59頁)。サザエさんは、ベトナム反戦運動デモを行う学生に対して冷ややかな態度を取る。「彼女は、もはや、敗戦直後のように、民主主義とか婦人参政権にあざやかな感動を持つことができなくなった」(69頁)。ここにおいてサザエさん一家は、庶民感覚に関して、同質性よりもむしろ分断のほうを強調する立場に立っている。かつては進歩的だったのが、今では守旧的な立場を取るようになった、というわけだ。

こんなふうに、サザエさん一家が持つ象徴性や位置づけは、時代ごとに変化している。その度合いは、マンガからアニメへ、そしてアニメの長期放送の間に、もっと大きなものになっているだろう。 ↩︎ - 火曜日版『サザエさん』の主題歌と『あたしンち』のOPアニメーションという、たったこれだけの事例から、これら2作品の内容上の相違についてまで議論を広げたいとは思わない。特に『サザエさん』は長期にわたって放送されているアニメであるために、その放送時期ごと、あるいはエピソードごとに、まったく違った特徴を示している可能性がある。本論で問題にしているのは、大まかな受容傾向程度の話である。 ↩︎

- 山田昌弘『希望格差社会』、ちくま文庫、2007年、14頁。 ↩︎

- フランコ・ベラルディ『プレカリアートの詩』、櫻田和也訳、河出書房新社、2009年、226頁。 ↩︎

- 水木しげる「娘よ あれがラバウルの灯だ」「人生を、いじくり回してはいけない」、『人生をいじくり回してはいけない』、日本図書センター、2010年、82、83、233頁。 ↩︎

- 志津史比古「日常系における遠景──「エンドレスエイト」で『けいおん!』を読む」、『週末批評』版、2023年8月12日。初出は『アニメルカ vol.2』(2010年)。 ↩︎

- てらまっと「ツインテールの天使──キャラクター・救済・アレゴリー」、『セカンドアフター vol.1』、2011年、24–25頁。『てらまっとのアニメ批評ブログ』版は以下。「ツインテールの天使──キャラクター・救済・アレゴリー〈2〉」、2019年9月7日。 ↩︎

- 2018年から連載が開始された『けいおん!Shuffle』もまたある種の続編と言えるかもしれないが、時間軸としては『けいおん!』本編と同時期で、桜が丘高校とは別の高校の軽音同好会の活動を描いているという点で、どちらかと言えば、スピンオフ的な位置づけの作品だろう。 ↩︎

- 杉田u「『けいおん』の偽法──逆半透明の詐術」、『アニメルカ vol.3』、2010年、48頁。杉田は、この梓の主観ショットについて、それは視聴者の視点を代理するもの(つまり唯たち4人と梓との関係性を『けいおん!』とそれを見る(作品世界から疎外されている)視聴者との関係を暗示するもの)と捉えているが、本稿の議論においては、こうしたメタ構造は問題にしない。というのも、視点間の差異は、物語内のレベル(オブジェクトレベル)においても特定の機能を果たしていると考えられるからだ。簡単に言ってしまえばそれは、「唯たちには見えていて梓には見えていないもの」などといった形で、キャラクターの死角を指し示すという機能である。 ↩︎

- 両親の存在を極力意識させないというのが『けいおん!』の基本的な方向性であるとしても、その度合いは、シリーズが進むにつれて、徐々に変化している。例えば唯の両親は、第2期第20話になると文化祭にやってきているし、『映画けいおん!』では、唯がロンドン旅行へと向かうシーンで顔を出し、ちょっとした言葉までかけている。そもそも第2期では、それまで背景を構成するにすぎなかった唯のクラスメートたちが、軽音部のメンバーと会話する姿が描かれ、仲良しグループ内だけでなく、その周囲の人物たちにも焦点を当てようとする方向性が打ち出されていた。これはリアリズムの問題というよりも、制作者の関心の所在の変化を示しているだろう。監督の山田尚子が『けいおん!』の次に制作した『たまこまーけっと』(2013)において、(学園ではなく)商店街という地域共同体が作品の中心に据えられたのも、うなずける流れである。 ↩︎

- ヴァルター・ベンヤミン「一九〇〇年前後のベルリンの幼年時代(抄)」、野村修編訳『暴力批判論 他十篇』、岩波文庫、1994年、272–274頁、強調引用者。 ↩︎

- ベンヤミンは、カフカについて論じたエッセイの中で、「冬の朝」とよく似たユダヤの小話を紹介している。ある村の食堂で、もし願い事がひとつだけ叶えられるとしたら何を願うかという話が持ち出される。客たちは順々に自分の願いを口にしていき、最後に店の隅にいるボロボロの身なりをした見慣れぬ男に話が回ってきた。彼は不承不承にこう語った。「もしそうなら、私は権勢の強い王となって広い国土を支配したい。夜は横になってわが宮殿で眠る。すると国境から敵が侵入してきて、明るくなる前にその騎兵はわが城の前にまで迫っている。抵抗のしようもなく、驚いて跳ね起き、服を着る時間さえなく、シャツ一枚で、私は逃げ出さねばならず、そして山や谷を抜け森や丘を越えて、休みなく昼も夜もなく駆けてきて、ようやくここのあんた方がいる隅のベンチにたどりついて救われたのならよかった。そんな風に私は願うがね」。周囲の人たちは訳がわからず、結局それで何が手に入るのかと聞いた。「シャツが一枚」というのがその答えだった(「フランツ・カフカ」、西村龍一他訳『ベンヤミン・コレクション2』、ちくま学芸文庫、1996年、154–155頁)。 ↩︎

- エミール・ミハイ・シオラン『生誕の災厄(新装版)』、出口裕弘訳、紀伊國屋書店、2021年。 ↩︎

- ジャック・ラカン『フロイト理論と精神分析技法における自我(下)』、小出浩之他訳、岩波書店、1998年、98、95頁。 ↩︎

- 宇野常寛「『リコリス・リコイル』と「日常系」の問題」、『2020年代の想像力』、ハヤカワ新書、2023年、140頁。 ↩︎

- てらまっと「一〇年目の追伸──ポスト日常系からみる『リコリス・リコイル』」、『ブラインド vol.1』、2023年、31、34頁。 ↩︎

- てらまっと「アニメはひとを救わない:京都アニメーションに献花する」、『てらまっとのアニメ批評ブログ』、2019年8月25日。 ↩︎

- 厳密に言えば真島は、同じ娯楽映画の話題で千束と盛り上がれる程度には消費社会を楽しめており、その点でも「拡大自殺」を引き起こすようなニヒリスティックな殺人者ではまったくない。彼は様々な事柄を「面白い」という言葉によって評価していて、この世界で楽しむ術をむしろ心得ている。彼は自らの才能に自覚的で、それが十全に発揮できる道を進むという使命感も持ち合わせている。真島が電波塔を破壊せずに花火を打ち上げたという最後の振る舞いも、そうした彼の行動原理と関わっているのだろう。 ↩︎

- 宇野常寛、前掲論考、139–140頁。 ↩︎

- 《天使にふれたよ!》を梓がどのように受け取ったのかという点に関連して、第2期第24話と『映画けいおん!』における、梓の描写のわずかな違いに触れておくべきだろう。

テレビ版最終回での梓は、《天使にふれたよ!》の歌詞を文字通り自分に向けられたものとして受け取り、涙を流しているように見える。唯たちはそれぞれのパートを梓と目を合わせながら歌い、「ずっとその笑顔ありがとう」という箇所では梓の恥じらっている姿が描き出される。これに対して映画版のほうでは、梓はどこか距離を取って、この曲を聴いているように見える。曲の途中で梓は「そっか」という気づきの言葉を呟き、唯たちが曲を作っているフラッシュバックが挿入される。涙の描写もテレビ版に比べると控えめで、最後に梓はいたずらっぽい微笑をも示す。この微笑は、そのあとに梓の言う台詞が「あんまり上手くないですね」という突飛なもの(卒業式の日に自分に贈られた曲に対して述べた感想としてはあまりふさわしくないもの)であることを考えれば、それに対応した描写だと言える。つまり梓は、このようなことを言って唯たちを驚かせようという魂胆を持っていたということである。

テレビ版のエピソードを再解釈して作られたこの映画版の描写に込められているのは、おそらく次のような考えだろう。すなわち、《天使にふれたよ!》の歌詞をそれほど真に受けないこと、それがむしろ、卒業という重々しい事態から軽やかに跳躍することを可能にするのだ、と。歌詞を文字通りに受け取らないからこそ、この曲を梓に向かって歌っているという「いま・ここ」の臨場感が際立つ。そのことが梓に思い出させるのは、彼女が放課後ティータイムの演奏に惹かれたその出会いの瞬間であり、梓が後ろから唯たちを眺めていたように、唯たちも梓のことをずっと見ていたという、そのような視点間の移動である。

「あんまり上手くないですね」の台詞は、唯たちの演奏が上手かったから放課後ティータイムに魅力を感じたのではないという事実の確認であるとともに、別れに際して憂鬱であった梓が(皮肉を言えるほどの)いつもの彼女に戻ったことを示しているだろう。 ↩︎ - 森岡正博『生まれてこないほうが良かったのか?』、筑摩書房、2020年、39頁。 ↩︎

- 「生まれてこないほうが良かった」という思想の厄介さは、それが「この私の生」の問題である限り、それを観念上どうこうしても、それだけでは解決しえないところにある。言い換えればそれは、「ならばどう生きるか」という実践の問題にならざるをえない。森岡正博もまた、『生まれてこないほうが良かったのか?』の中で、デイヴィッド・ベネターの「誕生害悪論」を論理的に(哲学的に)批判するが、しかし同時に心理的な次元においては、森岡自身が「生まれてこないほうが良かった」という観念をいまだに持ち続けている事実を率直に告白している。「私はこの問いにまみれているがゆえに、誕生否定と反出生主義の思想を自分のこととして探求してきたのであり、それを内側から解体することを目指して誕生肯定の考え方を提唱してきたのである。〔…〕だがしかし、それにもかかわらず、右に述べた誕生否定の五つの声は、あいかわらず私の心の中に響き続けているのである」(325頁)。 ↩︎

- マーク・フィッシャー「もうひとつの灰色の世界」、『わが人生の幽霊たち』、五井健太郎訳、Pヴァイン、2019年、278頁。 ↩︎

- フロイト「機知──その無意識との関係」、『フロイト著作集 第四巻』、池松敬三他訳、1970年、278頁。ちなみにエミール・シオランも、これと似たユーモアを披瀝している。「この私の生誕がただのまぐれ当たりであり、笑うべき偶発事件でしかないことを私は知っている。にもかかわらず私は、何ごとかに夢中になると、とたんにまるで自分の出生が、世界の進行と平衡状態に欠くべからざる、一大事件であるかのような顔をしはじめる」(『生誕の災厄』、9頁)。 ↩︎