※本記事は、2021年7月17日に開催された多摩地区表象文化論・动画批評研究会 (令和3年)第1回研究会「フィクション(作品)と政治──『羅小黒戦記』を起点に」における発表内容を一部加筆・修正のうえ、転載したものです。なお、『リズと青い鳥』(2018)の結末についての情報が含まれます。

話:てらまっと

こんにちは、てらまっとと申します。

今回、はじめてお目にかかる方も多いと思いますので、発表の前に簡単に自己紹介させていただきます。インターネット上ではふだん「バーチャル美少女セルフ受肉アニメ批評愛好家」として、アニメ批評っぽい文章をブログや同人誌に載せたり、ツイキャスでアニメ批評っぽい雑談を配信したりしています。

その一方、現実では雑誌や書籍の校閲にかかわる仕事で糊口をしのぎながら、「週末思想研究会(週末研)」というグループを共同で主宰し、これまでに《花見2.0》(2012)や《立川コンテンツ・テ□リズム》(2014)、《サイゼリヤ自由大学》(2020−21)といったイベントを開催してきました。今回はアニメに関する企画にもかかわらず、不本意ながら生身の人間としての登壇ですが、脳内で二次元美少女に変換してお聞きいただければさいわいです。

さて、本日の「多摩地区表象文化論・动画批評研究会」の直接のきっかけになったのは、司会のNag.さんの企画趣旨文1 にもあるとおり、2020年11月にわたしがブログに投稿した文章「良質のエンターテインメントか、体制のプロパガンダか──『羅小黒戦記』についての考察」です。

日本での公開当時、絶賛評があふれていた中国のアニメ映画『羅小黒戦記』(2019)に対して、「中国共産党のプロパガンダ的な側面があるのではないか」と指摘したところ、ふだん閑古鳥が鳴いているわたしのブログにしてはめずらしく、ちょっとした炎上状態になってしまいました。わたしの文章のせいだけではないと思いますが、Twitterなどの検索で「羅小黒戦記 プロパガンダ」とサジェストされるようになったのが直接の原因のようです。

その後、近現代史や軍事史がご専門の辻󠄀田真佐憲さんが、この問題を自身の動画配信チャンネル「辻󠄀田真佐憲の国威発揚ウォッチ」((「【登録100名突破!】ネットで話題沸騰…「羅小黒戦記」「総理倶楽部」はプロパガンダ? 政治とコンテンツの関係を再考しながら今週を振り返る記念放送」、シラス、2020年12月4日、現在は公開終了。)) で取り上げ、最終的には「プロパガンダとは言えない」という結論に落ち着くことになります。例によってわたしの不正確な言葉づかいがまねいた騒動でしたが、個人的には辻󠄀田さんをはじめ、さまざまな人たちの応答を通じて「フィクションと政治」について考えるよい機会になりました。本日の研究会でご一緒する機会をいただけたことを、たいへんうれしく思っています。

とはいえ、わたし自身は歴史研究者でもアニメーション研究者でもありませんから、今日は「プロパガンダとは何か」「プロパガンダにはどのようなものがあるのか」といった具体的な話ではなく、もうすこし抽象度の高い理論的なアイデア──というよりは、たんなる思いつきですが──について話したいと思っています。その思いつきというのは、わたしたち観賞者とフィクションの登場人物(フィクショナル・キャラクター)との感情的な結びつきに関するものです。これは一般的に、キャラクターへの共感(sympathy)や感情移入(empathy)、あるいは同一化(identification)といった言葉で語られる心的プロセスを指します。ただし、これらの概念の内実は論者によってさまざまに異なるため、ここではフィクションと感情の哲学を専門とするエイミー・コプランにならって、「キャラクター・エンゲージメント」と総称することにします。

本日の発表では、このキャラクター・エンゲージメントに関する議論を参照しつつ、2018年に公開されたアニメ映画『リズと青い鳥』を題材に、フィクションにおける政治性について考えていきたいと思います。

キャラクター・エンゲージメントとプロパガンダ

映像作品の観賞者が、主人公をはじめとするキャラクターに対して感情的に寄り添う(エンゲージ)ことができるかどうか──。これは映像の斬新さや物語展開の巧みさとならんで、またときにはそれ以上に、その作品の商業的成功を大きく左右する重要なファクターです。ハリウッドという巨大な映画産業を抱える米国では、認知科学や神経科学、心の哲学の成果を積極的に取り入れた「認知的映画理論」と呼ばれる研究領域が発展しており、キャラクター・エンゲージメントに関する議論もすでに数多く蓄積されています。残念ながら日本ではまだほとんど紹介されていないようですが、アニメや漫画、ゲーム、ライトノベルなどのフィクショナル・キャラクターを中心とする「メディアミックス」戦略が高度に発達しているわが国においてこそ、このトピックについて議論する価値があるのではないかと思うのです。

とりわけ「フィクションと政治」という観点からみると、キャラクター・エンゲージメントは、プロパガンダのための魅力的な選択肢ともなりえます。おそらく現代では、たとえば戦時中につくられた戦意高揚映画のように、特定の政治的なイデオロギーを正当化するような物語によって観賞者を誘導しようとしても、あまりうまくはいかないでしょう(当時も成功していたのかどうかはよくわかりませんが)。それよりも、政治的な意図をまぎれ込ませたキャラクターに感情移入させたり、すでに多くの共感を集めているキャラクターを政治的なイベントに登場させたりするほうが、いくらかマシな効果が見込めるかもしれません。

辻󠄀田さんも著書『たのしいプロパガンダ』(2015)のなかで、いわゆる「萌えミリ」コンテンツや、アニメ『ガールズ&パンツァー』(2012−)と陸上自衛隊とのコラボレーションに言及していますが、こういった事例もキャラクター・エンゲージメントと無関係ではないはずです。

もちろん、フィクショナル・キャラクターにエンゲージすることは、たとえば新興宗教に入信したり、陰謀論にはまったり、過激派組織に参加したりするのとはちがいます。観賞者がただちに、特定のイデオロギーのようなものに染まってしまうとは考えにくいからです。あるいはまた、二次創作というかたちでオリジナルの政治性を換骨奪胎し、同じキャラクターに異なる政治的意図を込めることもできるでしょう。そういった意味では、わたし自身は現代の日本の政治−文化状況に関して、それほど悲観的というわけではありません。とはいえ、昨今のSNSにおけるさまざまな対立や分断をみていると、やはりどこか病的なものを感じてしまうのも事実です。その対象がリアルであれフィクションであれ、しばしば正義や倫理の名のもとに感情的なエンゲージメントが増幅される一方で、それを相対化する契機が失われつつあるように思えるからです。

感情を燃料にして駆動する政治−文化産業

欧米では1960年代後半から70年代にかけて、ジャック・ラカンの精神分析理論とルイ・アルチュセールのイデオロギー論を組み合わせた「精神分析的映画理論」が流行しました。理論の鍵となる概念の名をとって「装置論」とも呼ばれるものです。ジャン゠ルイ・ボードリーやクリスチャン・メッツといったフランスの理論家たちが考案したもので、これが英国を経由して米国へと輸入され、1970年代ごろのシネマ・スタディーズを席巻することになります。

精神分析的映画理論においては、映画の観賞者はフィクショナル・キャラクターに「想像的に同一化」することで、自己と他者の区別が消え去り、主客未分化な状態へと退行してしまうと考えられていました。先に言及した認知的映画理論は、まさにこういった非科学的に思える主張に対抗するために実証的な議論を積み重ね、キャラクター・エンゲージメントにおいては基本的に自他の区別が維持されることを強調しています。

しかしながら、日々SNSで繰り返されている「炎上」案件をみるかぎり、少なくとも感情のレベルでは、私たちはたやすく他者との境界を見失ってしまうといわざるを得ません。実際、近年では認知的映画理論においても、相手の表情や筋肉の運動を自動的に模倣することで、無意識のうちに相手と似たような感情を抱いてしまう「情動感染(emotional contagion)」という現象に注目が集まっています。わたしたちはあたかもウイルス感染症のように、目の前の人間の、いやそれどころかディスプレイのなかのキャラクターの感情にさえ「感染」してしまうというのです。哲学者・映画学者のノエル・キャロルは、こうした現象を鏡の反射になぞらえて「ミラー・リフレックス(mirror reflexes)」と呼んでいます。

すでに述べたように、キャラクター・エンゲージメントを通じて鑑賞者を政治的イデオロギーに染め上げるのは、決して簡単なことではありません。けれども、鑑賞者を怒らせたり、悲しませたり、喜ばせたりするのは実はきわめてたやすく、そしてそれこそが、現代におけるプロパガンダの──というよりはもっと広く、政治-経済的な動員の──もっとも効果的な手段のひとつとなっているように思うのです。各種のコンテンツ産業はいうまでもなく、いまや右派も左派も、体制側も反体制側も、できるかぎり多くの人たちに怒りや悲しみ、あるいは暗い喜びを感染させることで、わたしたちの限られた感情的リソースを奪い合っています。

かつてカール・マルクスは、労働者が生み出した価値を資本家が搾取していることを指摘しましたが、いま搾取されているのはむしろ、わたしたちの感情そのものといえるかもしれません。現代のあらゆる政治−文化産業は、まさにそうした感情をわたしたちから限界まで搾り出し、燃料にすることで駆動しているようにみえるのです。過剰なまでに「推し」を持ち上げる最近の風潮は、そのもっともわかりやすいあらわれではないでしょうか。

キャラクター・ディスエンゲージメントと二重過程理論

キャラクター・エンゲージメントはいまや、政治−経済的動員のための有力な手法のひとつとなっているようです。しかし、たとえそうだとしても、フィクショナル・キャラクターへの共感や感情移入、同一化といったものを全否定したいわけではありません。わたしにとってキャラクター・エンゲージメントとは、日々の生活における数少ない楽しみのひとつであり、理不尽な生をかろうじて生きるに値するものへと変えてくれる、いわば「魔法」のようなものだからです。

とはいえ、その魔法が現代の政治−文化産業によって社会のいたるところに浸透し、まるで患部に麻酔をかけるように、わたしたち自身の喜びや苦しみを見失わせつつあるのだとしたら──。そのとき必要とされるのは、言ってみれば「魔法を解くための魔法」ではないでしょうか。つまり、キャラクター・エンゲージメントを解除してくれる、もうひとつのエンゲージメントのことです。仮にそういうものがありうるとして、わたしはそれを「キャラクター・ディスエンゲージメント」と呼びたいと思います。

さしあたって、ここでわたしが念頭においているのは、行動経済学者のダニエル・カーネマンが著書『ファスト&スロー』(2011)のなかで取り上げて有名になった「二重過程理論」です。カーネマンは人間の思考のモードを大きく2種類に分け、それぞれ「システム1」「システム2」と名づけました。システム1は進化のごく早い段階で獲得されたもので、自動的・無意識的・直観的に作動するきわめて迅速な認知システムです。これに対し、システム2は進化論的にシステム1よりも新しく、熟慮による意識的な制御を必要とする処理速度の遅い認知システムです。このふたつの対照的なシステムが相互作用することで、人間の複雑な認知や行為が形成されていくと考えるわけです。

わたしの考える「キャラクター・ディスエンゲージメント」とは、ごく単純化していえば、二重過程理論のアイデアをキャラクター・エンゲージメントに当てはめる試みです(おそらく二番煎じ、いやn番煎じだとは思いますが)。カーネマンの理論的枠組みにおいては、先に触れた無意識的な情動感染はもちろん、共感や感情移入といったキャラクター・エンゲージメントのかなりの部分が、感情による迅速な刺激評価を担当するシステム1に由来すると考えてよさそうです2 。仮にそうだとすると、これとは反対に、システム2のはたらきによるオルタナティブなキャラクター・エンゲージメントを想定することもできるのではないか。そして、このもうひとつのエンゲージメントをうまく機能させることで、ちょうどシステム1がシステム2に対してそうするように、従来のエンゲージメントを制御することができるかもしれません。

自動的・無意識的にはたらく「エンゲージメント1」に対し、意識的な熟慮をともなう「エンゲージメント2」を時間差でぶつけること。そしてこれによって、フィクショナル・キャラクターへの共感や感情移入、同一化といった心的プロセスを相対化すること。わたしの考えるキャラクター・ディスエンゲージメントとは、要するにこのようなものです。それは言い換えれば、あいまいになってしまった自他の境界線を引き直すことであり、ひいてはキャラクターとは異なる自分自身のあり方を認識することにほかなりません。

芸術の政治化がもたらす自己認識

キャラクター・ディスエンゲージメントというわたしの思いつきには、もうひとつ元ネタがあります。ドイツの批評家ヴァルター・ベンヤミンの有名な論考「複製技術時代の芸術作品」(1936)です。よく知られているように、ベンヤミンはこのなかで、当時のナチス政権が推し進める「政治の審美化」に対し、最新の芸術形式である映画を念頭におきつつ「芸術の政治化」を主張しました。

しばしば誤解されていますが、これは「ファシズムのプロパガンダ芸術に対抗するために、コミュニズムのプロパガンダ映画を制作しなければならない」ということではありません。それでは結局のところ、ベンヤミンの批判する「政治の審美化」の2つの異なるバージョンでしかないからです。ここではむしろ、芸術を政治的イデオロギーの伝達手段として利用することそれ自体が批判されている、と考えるべきでしょう。

では、ベンヤミンのいう「芸術の政治化」とはどのようなものだったのでしょうか。それは一言でいえば、映画を通じて大衆が自分自身を認識すること、つまりは「自己認識(Selbsterkenntnis)」を獲得することです。これはおそらくカントの『純粋理性批判』(1781)に由来する概念ですが、ベンヤミンはそこにマルクス主義的な「階級認識」の可能性を読み込むことで、映画の観賞者≒労働者たちが「革命」の主体として覚醒する──あるいは少なくとも、そのトレーニングにはなる──と考えていたようです3 。

さらに、ここでもうひとつ重要だと思われるのは、映画による自己認識という契機が、ファシズム≒映画産業による「スター崇拝(Starkultus)」に対置されていることです。これはわたしたちの言い方では、映画スターに対する共感や感情移入、同一化といったキャラクター・エンゲージメントに相当するものです。ベンヤミンはこういった心的プロセスを、ファシズムによる「政治の審美化」の巧妙な手段のひとつとみなしていました。というのも、そこではスクリーン上のスター≒壇上の政治指導者に対するエンゲージメントがうながされ、自他の感情的な境界が揺るがされることで、本来得られるはずだった自己認識から遠ざけられてしまうからです。

しかし、これは逆にいえば、スター崇拝(=エンゲージメント1)を相対化するもうひとつの可能性として、映画による自己認識(=エンゲージメント2)をとらえ直すことができる、ということでもあるはずです。そこで本発表では、キャラクター・ディスエンゲージメントを主題とするアニメ映画『リズと青い鳥』を取り上げ、そこに賭けられている「政治性」を明らかにしていきたいと思います。

キャラクター・エンゲージメントの物語──『リズと青い鳥』(1)

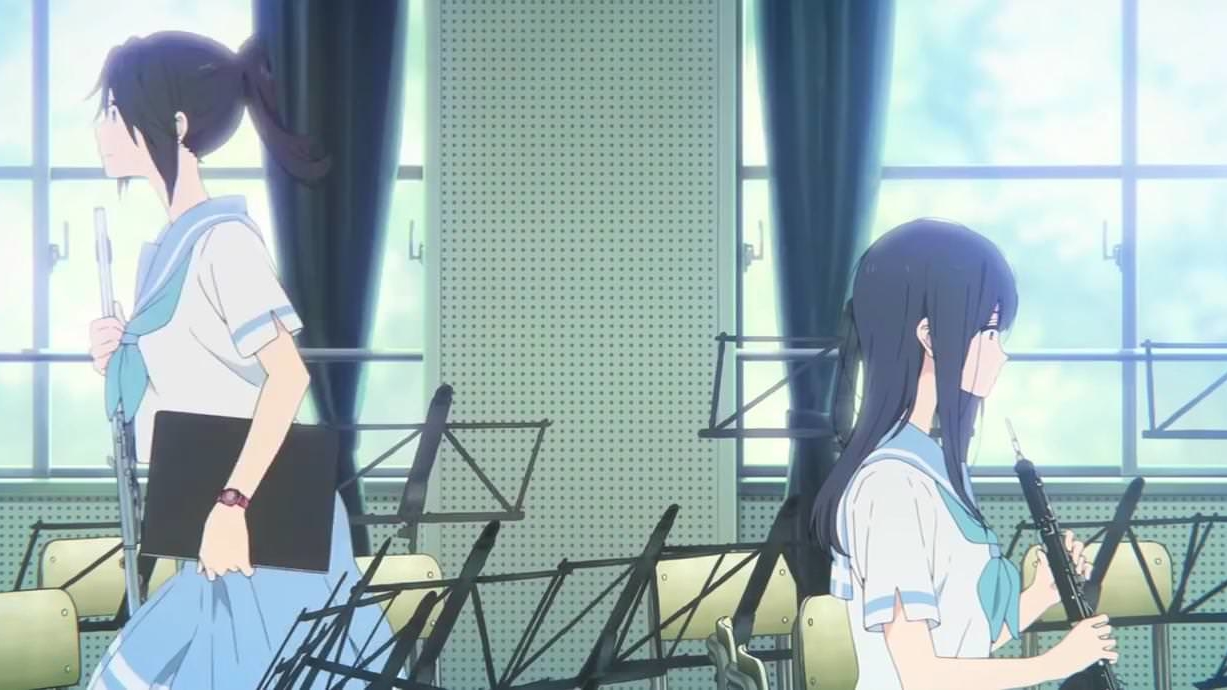

2018年4月に劇場公開された『リズと青い鳥』は、京都アニメーション制作のテレビアニメ『響け!ユーフォニアム』シリーズ(2015−16、原作:武田綾乃)からのスピンオフ作品です。『映画けいおん!』(2011)や『たまこラブストーリー』(2014)などを手がけた監督・山田尚子と脚本・吉田玲子による完全新作アニメーションで、このふたりがタッグを組んだ劇場用作品としては通算4作目にあたります。高校の吹奏楽部を舞台に、ふたりの女子部員の揺れ動く感情と微妙な関係性の変化を描いた傑作として高く評価されており、公開当時、わたしもたいへん感銘を受けたことを覚えています4 。

本作の主人公である鎧塚みぞれは、他人とのかかわりをできるだけ避けようとする、無口で表情にとぼしい少女です。一方、もうひとりの主人公の傘木希美は、みぞれとは反対に明るく快活な性格で、後輩からの人気も高く、孤立しがちなみぞれをいつも気にかけています。みぞれはそんな希美に強く依存=執着しており、彼女に対して友情とも愛情ともつかない、いわゆる「巨大不明感情」を抱いています。『リズと青い鳥』は、この対照的なふたりが吹奏楽部でともに練習の日々を過ごし、相手とのすれちがいに思い悩みながらも、やがて新たな関係性へと踏み出していくまでの物語です。

この作品のもっとも大きな特徴は、みぞれと希美の関係が、作中に「フィクション内フィクション」として挿入されている同名の絵本《リズと青い鳥》の登場人物たちと重ね合わされていることです。これはひとり暮らしの少女・リズと青い鳥との出会いと別れを描いた物語で、そこから着想された楽曲が吹奏楽コンクールの自由曲に選ばれたため、みぞれと希美もこの絵本に興味を抱くことになります。

ふたりは当初、お互いをリズと青い鳥にそれぞれ当てはめることで、この物語を理解しようと試みます。というのも、絵本のストーリーでは、ひとりぼっちのリズのもとにある日、人間の少女の姿に変身した青い鳥があらわれて一緒に暮らすようになるのですが、これは中学時代、人見知りで友達のいなかったみぞれが、希美に誘われて吹奏楽をはじめた経緯と重なっているからです。つまり、ここではみぞれがリズに、そして希美が青い鳥に、キャラクター・エンゲージメントを通じて割り当てられているわけです。

ところが物語の終盤では、この対応関係が180度ひっくり返ることになります。リズに対応するのはみぞれではなく希美であり、そして実はみぞれこそが、希美にとっての青い鳥だったことが明らかになるのです。

キャラクター・エンゲージメントから自己認識へ──『リズと青い鳥』(2)

わたしたちにとって重要なのは、『リズと青い鳥』終盤の印象的な逆転劇が、キャラクター・エンゲージメントを相対化する過程で起こったということです。これはどういうことでしょうか。

絵本の結末において、リズは青い鳥と別れることを決断します。しかし、かつて希美が何も言わずに吹奏楽部をやめてしまった──そして何も言わずに戻ってきた──トラウマを抱えるみぞれには、大切なパートナーをみずから手放すリズの行動をどうしても理解することができませんでした。そのため、リズと青い鳥とのやりとりを表現したソロパートの演奏にも支障をきたし、卒業後の進路選択や交友関係の変化もあいまって、希美とうまくコミュニケーションがとれなくなってしまいます。みぞれとリズとのあいだの感情的な結びつきが揺らぐと同時に、みぞれと希美の関係もおかしくなっていくわけです。

うちひしがれるみぞれに対し、彼女の音楽的な才能を見抜いていた教師は、リズの行動の背後にある「気持ち」を推しはかるようアドバイスします。リズが青い鳥との別れを決断したのは、言うまでもないことですが、相手のことが嫌いになったからではありません。そうではなく、どこまでも広い世界に羽ばたいていけるはずの青い鳥を、自分自身の幸福のために鳥かごのなかに閉じ込めておくことへの苦悩がそうさせたのです。一方、リズに強い愛着を抱いている青い鳥は、まさにその愛着ゆえに、リズの決断を尊重して別れを受け入れるほかありません。このような推論的なプロセスを通じて、みぞれはリズの行動の背後にある動機を理解し、ひるがえって自分自身への認識を深めていきます。希美とずっと一緒にいること、希美にかまってもらうことばかりを望んでいた自分を省みるとともに、彼女が突然いなくなってしまった過去のトラウマ的経験を、別のかたちで意味づけられるようになるのです。

愛ゆえの別れというものがありうるのだとしたら、そのような愛にこたえる唯一の方法は、相手が信じてくれたように、あるいは信じてくれた以上にどこまでも高く、遠くまで飛んでみせることでしょう。相手の顔色や態度をうかがって一喜一憂するのではなく、自分自身の可能性を信じ、自分にできる精一杯の表現(演奏や対話)で相手と真正面から向き合うこと──。こうしてみぞれは、リズではなく青い鳥へと自分を重ねるにいたります。もっと正確にいえば、彼女は青い鳥のうちに自分自身の姿を見いだしたのです。

キャラクター・ディスエンゲージメントの政治性──『リズと青い鳥』(3)

先にわたしがベンヤミンの議論を参照しつつ、映画における「自己認識」というアイデアを取り上げたのは、本作にみられるような劇的な瞬間を記述するためです。みぞれはリズから青い鳥へと、単純にキャラクター・エンゲージメントの対象を変更したわけではありません。それまではリズに感情移入していたけれど、途中からは青い鳥に共感するようになった、ということではないのです。そうではなく、みぞれがリズの動機を推論的に理解することによって、彼女に対するエンゲージメントがいわば発展的に解消され、ほかでもない自分自身に対する認識がもたらされていることに注目してほしいのです。

こうした推論的なプロセスは、心の哲学では一般的に「シミュレーション」と呼ばれます。これは自分自身の心をモデルとして、相手の心的状態を文字どおりシミュレートし、相手の思考や感情、欲望といったものを理解しようとする営みのことです。シミュレーションは明らかにシステム2に分類される認知プロセスであり、わたしの考えるエンゲージメント2の重要な構成要素であることはまちがいありません。けれども、ここでわたしが強調したいのは、それがたんにフィクショナル・キャラクターへの深い理解をうながしてくれるだけではなく、というよりもそのことを通じて、自己認識をもたらしてくれる可能があるということなのです。

みぞれにとって青い鳥はいまや、たんなる共感や感情移入、あるいは同一化の対象というよりも、彼女がそこに自分自身のあるべき姿──いままで気づかなかった、あるいは気づきたくなかった姿──を映し出す、鏡のような役割を果たしています。これは無意識のミラー・リフレックスを引き起こす鏡とはちがう、より高次の、いわば意識的な反省(reflection)をもたらす鏡です。この鏡の表面では、自己と他者との境界があらためて立て直され、自己認識に基づいたオルタナティブなエンゲージメント、すなわちキャラクター・ディスエンゲージメントが作動しはじめます。

本作のラストシーンでは、こうしたプロセスが観賞者自身へと折り返されていきます。下校中、不意にふりかえった希美がみぞれに何を言ったのか、そしてどんな表情をみせたのか、わたしたちは永遠に知ることができません。それはあくまでみぞれの、みぞれだけのひそやかな幸福であり、わたしたちが分かち合える/分かち合うべきものではないのです。ただ彼女の少し困ったような、驚いた顔だけが、まるで恩寵のようにディスプレイに映し出されています。

みぞれと希美、みぞれとリズ、そしてみぞれとわたしたちとの感情的なエンゲージメントがいったんほどけ、相手との全面的な一体化を望む無意識の欲望によってではなく、すれちがい(disjoint)つづける孤独な個人としてあらためて引かれ合うとき、はじめて彼女たちは──そしてわたしたちもまた──日々のささやかな偶然を小さな超越性、すなわち奇跡としてとらえることができるようになります。そのことはラストシーンの直前で、ふたりが同じセリフを同時に口走り、そしてみぞれが「ハッピー・アイスクリーム!」と叫んだことに端的にあらわれています。この他愛のない遊びは、偶然の一致(joint)という小さな超越性を幸福のしるしとして解釈し、生の意味へと読み替える祈りのプロトコルなのです。

フィクションにはたしかに、共感や感情移入、同一化といったキャラクター・エンゲージメントを通じて、わたしたちを感情的に呪縛する魔法のような力があります。この力を利用すれば、特定の政治的イデオロギーを伝達するメディウムとして、さまざまなフィクションやフィクショナル・キャラクターをはたらかせることもできるかもしれません。すでにみたように、かつてベンヤミンが指摘した「政治の審美化」とはまさにそのような試みであり、また今日の政治-文化産業による感情的な搾取=動員も、多かれ少なかれ似たようなメカニズムで動いているようにみえます。

けれども、『リズと青い鳥』という作品が教えてくれるのは、一見すると政治とは無関係に思えるフィクションのなかにも、というよりそのようなフィクションのなかにこそ、わたしたちを呪縛から解き放ってくれる別の魔法が秘められているということです。そして、このもうひとつの魔法が、言葉の真の意味で「フィクションの政治性」というべきものであり、現代における「芸術の政治化」の可能性の中心ではないかと思うのです。

キャラクター・ディスエンゲージメントを通じて自己認識を獲得すること。それがこの困難な時代にみずからの生を生きるために、そして自分自身ともういちど出会い直すために、フィクションがもたらしてくれるもっとも解放的な魔法です。わたしたちの指に婚約指輪(engagement ring)をはめるのが彼女たちなら、その指輪を取り外す(disengage)ことができるのも、やはり彼女たちなのではないでしょうか。

以上でわたしの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。

(2021年7月17日)

話者

てらまっと teramat

「週末批評」管理人。志の低いアニメ愛好会(低志会)メンバー。〈バーチャル美少女セルフ受肉アニメ批評愛好家〉として労働の合間にアニメを見る日々。

Twitter:@teramat

Blog:てらまっとのアニメ批評ブログ

Twitcasting:てらまっとの怒られ☆アニメ批評

関連商品

関連リンク

脚註

- 20210717多摩地区表象文化論・动画批評研究会 (令和3年)第1回研究会「フィクション(作品)と政治──『羅小黒戦記』を起点に」、多摩地区表象文化論・动画批評研究会、2021年6月8日。 [↩]

- エイミー・コプラン自身による感情移入の定義は、おそらく厳密にはシステム2に該当するのですが、今回の発表では議論を単純化するために省略します。たとえば以下の論文などを参照。Amy Coplan, “Empathic Engagement with Narrative Fictions,” in The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 62, no. 2 (Spring 2004), pp. 141−152. [↩]

- これはたとえば、「複製技術時代の芸術作品」の次のような記述からうかがい知ることができます。「〔…〕映画産業は、荒唐無稽なイリュージョンやあやしげな思弁によって、大衆の関心を煽ることだけを考えている。この目的のために映画産業は、強力なジャーナリズム装置を活動させはじめた。スターたちの出世物語や恋愛事件を売り物にしたり、人気投票を行ったり、美人コンテストを催したりした。これらはみな、映画に対する大衆の根源的で正当な関心──自己認識への、したがってまた階級認識への関心──を、買収めいた方法で堕落させるためのものである」(『ベンヤミン・コレクション1』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、1995年、613−614頁、強調は引用者)。 [↩]

- 『リズと青い鳥』を特徴づける「無意識のアニメーション」に関しては、たとえば以下の拙稿などを参照。「無意識をアニメートする:『リズと青い鳥』と微小なものの超越性」、てらまっとのアニメ批評ブログ、2018年7月7日。 [↩]