※本記事は、『BLACK PAST vol.2』(2012)所収の「「95年」と桃果の倫理──幾原邦彦『少女革命ウテナ』、『輪るピングドラム』論」を一部加筆・修正のうえ、転載したものです。

文:籠原スナヲ

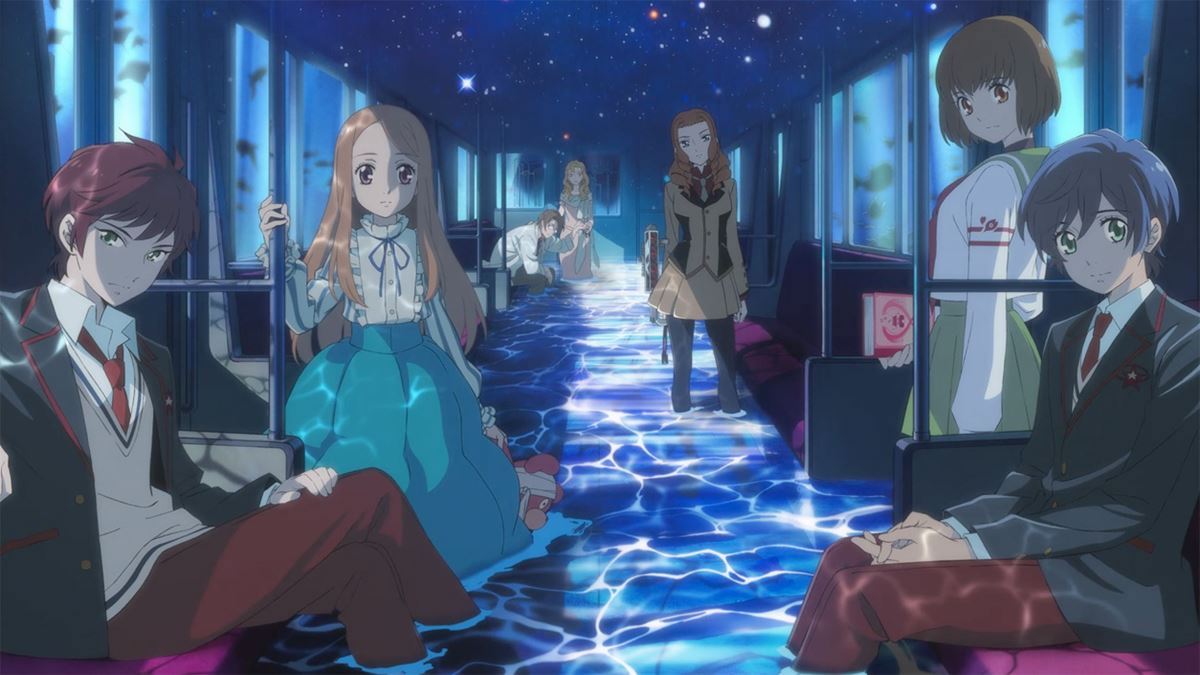

幾原邦彦が監督したテレビアニメ『少女革命ウテナ』(1997)と『輪るピングドラム』(2011)には、大きな違いがある。端的に言えば、『ウテナ』では周縁に追いやられてしまった問題が、『ピングドラム』では物語の中心に置かれているのだ。その問題とは、人間が「かけがえのない」(=交換不可能な)存在であると同時に「かわりがきく」(=交換可能な)存在であることをめぐる問題である。

本論では『ウテナ』と『ピングドラム』を対比的に検討しつつ、この問題の核心へと迫っていく。

ただし、本論が注目するのは、天上ウテナや高倉晶馬といった各作品の主人公ではない。そうではなく『ウテナ』における桐生七実と高槻枝織、『ピングドラム』における高倉冠葉と荻野目苹果という、それぞれの主人公の思惑を逃れていくような位置に置かれたキャラクターに注目することで、人間の交換(不)可能性という観点から、両作品の方向性の違いを明らかにする。

果たして『ウテナ』が直面した限界とはどのようなものだったのか。そして『ピングドラム』はその限界をどのように乗り越えていったのか。これらの問いに答えることが、本論の目的である。

桐生七実と高槻枝織──『少女革命ウテナ』における2つの問い

『ウテナ』に登場する桐生七実と高槻枝織は、のちの『ピングドラム』におけるメインキャラクターの前身とも言える部分を持っている。この2人が本論にとって重要なのは、『ウテナ』における主人公の天上ウテナとヒロインの姫宮アンシーとが避けてしまった問題を、彼女たちが引き受けているように見えるためだ。そしてそのことは同時に、『ウテナ』にひとつの限界を突きつけてもいる。

まずは『ウテナ』の桐生七実と『ピングドラム』の高倉冠葉、同じく高槻枝織と荻野目苹果とがそれぞれ重要な共通点を持っていることを確認しておこう。

七実と冠葉はそれぞれの兄と妹に恋焦がれており、どちらも近親相姦的な欲望を持っているという点で類似している。他方で枝織と苹果は、それぞれの物語上の人間関係において挫折を味わっているという点で共通している。枝織は生徒会メンバーのひとりである有栖川樹璃に対し、愛情と劣等感の入り混じった感情を抱いており、精神的に優位に立とうと試みるが、失敗に終わる。苹果もまた、教師である多蕗桂樹と結ばれるためにさまざまな術策を弄するが、結局は彼の幼馴染である女優の時籠ゆりに敗れてしまう。

これらの共通点を踏まえれば、『ウテナ』ではあくまでサブキャラクターでしかない七実や枝織のエピソードが、『ピングドラム』ではメインキャラクターである冠葉や苹果のエピソードとして「再演」されていることがわかるだろう。

とはいえ、ここで注目すべきなのは、それが完璧な再演とはならなかった点である。そしてその理由こそが、まさに「かけがえのない」存在と「かわりがきく」存在の差異をめぐる問題につながっているのだ。どういうことか。

まず七実にとっての自身の「かけがえのなさ」、すなわち愛する兄の妹であるという事実は、単純に喜ばしいこととして認識されている。彼女は兄の周囲に集まる大量の女たちを「蝿」と呼んで蔑むが、その優越感は兄との血縁関係によって支えられている。

これに対して枝織は、むしろ自分が「かわりがきく」存在であることによって傷を負う。彼女は樹璃に対するコンプレックスを取り去るために、土屋瑠果という少年を誘惑する。しかし、彼にとって枝織は「蝿」のような存在でしかなく、最終的に彼女はこっぴどく振られてしまう。

この2人をめぐっては、あまりにも残酷な選別が行われていると言っていい。七実が「かけがえのない」存在であることを誇る一方、枝織は「かわりがきく」存在であることに押しつぶされてしまうのだから。

つまるところ『ウテナ』では、人間の交換不可能性と交換可能性とを明確に分離して各キャラクターに割り振り、そのうえで前者を素朴に称揚しているように見えるのだ。

これらのサブエピソードを踏まえれば、天上ウテナと姫宮アンシーの物語にどのような限界があるのかも、自ずと理解できるだろう。すなわち、ウテナは「かけがえのない」存在の側に属しているのだ。どんなに悩みを抱え込もうと、他人との絆が失われかけようと、ウテナの場合、そうした問題はしばらく時間が経過すれば解決してしまう。それもこれもすべて、彼女が最初から交換不可能な存在として位置づけられているためである。

『ウテナ』における終盤の展開を具体的に見てみよう。ウテナは物語の途中、アンシーの兄である鳳暁生と関係を結び心惹かれるが、最終的にはアンシーとの関係を選択する。それを受けたアンシーもまた、暁生の築いた箱庭を去り、次のように語る。

「今度は私が行くから。どこにいても必ず見つけるから。待っててね、ウテナ」

このアンシーのセリフからも明らかなとおり、ウテナはどこまで行っても、この物語において「かけがえのない」存在としての価値を失わない。だからこそ、彼女はアンシーに「どこにいても必ず見つけ」てもらえるのだ。

さらにもう一点、ウテナの交換不可能性をあからさまに示すエピソードとして、劇場版『少女革命ウテナ アドゥレッセンス黙示録』(1999)のクライマックスについても確認しておこう。そこでは、車に変身したウテナと、同じく車になった枝織がカーチェイスを繰り広げる。

「私も車になったのよ!」

そう嬉しそうに叫ぶ枝織は、しかし最終的にウテナに敗北し、勝利したウテナとアンシーは2人きりで学園の外へ出ていく。枝織は結局のところ、ウテナの交換不可能性を脅かすことができず、他の誰でもよい交換可能な存在として敗れていくのだ。

ここで私たちは、2つの問いについて考える必要がある。

ひとつは「かけがえのない」ことと「かわりがきく」こととでは、本当に前者のほうが喜ばしいことなのか、ということ。

そしてもうひとつは、人間の交換不可能性と交換可能性は本当に分離できるものなのか、ということだ。

『ウテナ』から10年以上の歳月を経て制作された『ピングドラム』は、前作に胚胎されていたこの2つの問いが全面的にクロースアップされた作品として見ることができる。そこでは七実と枝織の物語が、冠葉と苹果の物語として、また別の形で展開されることになるはずだ。

高倉冠葉と荻野目苹果──『輪るピングドラム』における運命の反転

『ピングドラム』において、高倉冠葉と荻野目苹果の2人は、特に激しい葛藤に苛まれている人物である。冠葉は自らの「かけがえのない」ありように、苹果は自らの「かわりがきく」ありようによって苦しむ──ちょうど『ウテナ』の七実と枝織がそれぞれの存在様態を担っていたように。

しかし『ピングドラム』においては、この2人の対照的なあり方に、前作では見られない大きな変化が生じることになる。彼らの苦しみの理由が、物語の後半で文字通り「入れ替わる」のだ。順を追って見ていこう。

まず、物語前半で描かれる冠葉の苦しみは、自身の妹である陽毬をひそかに愛してしまっていることに起因する。

「もし、人が運命を無視して、本能も遺伝子も無視して、誰かを愛したとしたら、神様、そいつは、本当に人なのか」

そう独白していることからもうかがえるように、冠葉自身は、妹を愛するという行為を禁じられたものとして認識している。作中で彼が次々と恋人を乗り換え、特定のひとりを選択しないことにも陽毬へのこだわりが見える。おそらく彼にとって、妹以外の女性はすべて交換可能な存在にすぎないのだろう。

つまり冠葉には、自分自身が陽毬にとって「かけがえのない」兄であるという事実がネガティブな形で機能してしまっているのである。

では、苹果はどうか。彼女の場合、姉である荻野目桃果の命日と自分の誕生日とが同じ日であるという事実が暗い影を落としている。

苹果の両親は「苹果の誕生日を祝うために桃果の死を忘れるべきか否か」をめぐって衝突し、結果として離婚してしまった。そのことを知っているからこそ、苹果は家族の絆を取り戻すべく、自分自身が桃果になろうと考え、姉が生前に残した「運命日記」の内容を遂行しようとする。

だが、この試みは前提からして誤りを含んでいる。仮に苹果が「かけがえのない」両親の絆を復活させることに成功したとしても、その両親にとっての苹果は、あくまで桃果の代理、すなわち「かわりがきく」存在でしかないからだ。

さらに苹果は「運命日記」の遂行のために、教師である多蕗と結ばれようとして惚れ薬の使用を決意するが、かえってそのことが、苹果でなくても薬の力さえあれば誰でも「運命日記」の内容を達成できるという事実を浮き彫りにしてしまう。

こうして苹果は、まさに自身の交換可能性によって「心を真っ黒」にしていく。

このように『ピングドラム』においては、交換不可能性に苦しむ冠葉と、交換可能性に苦しむ苹果とが対になっている。

そのことは、冠葉の「俺は、運命って言葉が嫌いだ」というセリフと、苹果の「私は、運命って言葉が好き」というセリフの対比にもはっきりと表れている。ここで言う「運命」とは、本論における各人の「かけがえのなさ」、すなわち交換不可能性に対応するものと考えて差し支えないだろう。つまり、陽毬の兄としての運命=交換不可能性から逃れようとする冠葉には、それゆえに運命がどこまでも付きまとい、逆に桃果の運命=交換不可能性を求め続ける苹果からは、それゆえに運命がこぼれ落ちていくのである。

ところが、先述したとおり、交換(不)可能性をめぐる冠葉と苹果のこの対照的なあり方は、物語後半においてひっくり返ることになる。

『ピングドラム』の後半では、高倉家の3兄妹は実は血のつながった兄妹ではない、という事実が明らかになる。それは本来ならば、近親相姦的な欲望に苦しんでいた冠葉にとって喜ばしいことであるはずだ。

しかし、この事実は同時に、高倉家というコミュニティの安定を脅かすものでもある。冠葉は、自身が陽毬の実の兄ではない以上、そもそも妹と一緒にいられなくなるかもしれないという不安に取り憑かれる。自身の「かけがえのない」ありように悩まされていた物語前半とは打って変わって、後半では「かわりがきく」ことが彼を苦しめるのだ。

他方で、苹果は逆に、自分自身が「かけがえのない」存在であることに苛まれる。彼女は物語が進むにつれ、冠葉の弟である主人公・高倉晶馬のことが好きなのだと自覚する。だが間もなく、苹果と晶馬は、自分たちがとある事件の被害者遺族と加害者遺族という関係にあることを知ってしまう。

苹果の姉・桃果が死んだ直接の原因は、晶馬の両親である高倉剣山と千江美が幹部を務めていた組織「ピングフォース」の起こした「95年の地下鉄テロ」だった。その事実を知った晶馬は次のように語り、苹果に別れを告げる。

「君は絶対に僕たちを許さない。僕たち家族が徹底的に不幸になって、駄目になるのを見届けるまで監視を続けるんだろう」

晶馬が苹果を突き放すのは、彼女がほかでもない、自分の両親が起こした事件による被害者の妹であること、すなわち彼女の交換不可能性のためである。桃果という「かけがえのない」存在をあれほど渇望していた苹果が、物語後半ではまさに自身の「かけがえのない」ありようによって、好意を寄せた少年から拒絶されてしまうのだ。

すでに見たとおり、前作『ウテナ』に登場する七実や枝織には、物語の途中で交換(不)可能性が入れ替わるという事態は起こらない。彼女たちはどこまで行っても、最初に与えられた自らの存在のありようを逸脱することはない。

これに対し『ピングドラム』における冠葉と苹果の場合、ひとりのキャラクターの中で「かけがえのない」ことと「かわりがきく」こととがコインの裏表のように共存し、ときにひっくり返りさえするような形で描かれている。この複雑さにこそ、『ウテナ』には見られない『ピングドラム』の独自性があると言っていい。

渡瀬眞悧とテロリズム──『輪るピングドラム』における交換(不)可能性

『ピングドラム』の前半と後半とを分ける転換点は、どこにあったのだろうか。それは渡瀬眞悧の登場にほかならない。彼こそは「ピングフォース」を率いて「95年の地下鉄テロ」を起こした首謀者である。

『ピングドラム』において、この過去の事件が持つ意味は大きい。モデルとなった現実の地下鉄サリン事件がそうであったように、作中の「95年の地下鉄テロ」もまた、大勢の一般市民を無差別に巻き込むものだった。

こうした事件による犠牲者は、しばしば両義的な存在となる。たまたま居合わせて事件に巻き込まれ、理由なく殺された大勢のうちのひとりにすぎないという交換可能性と、家族や友人、恋人にとっては誰よりも大切なひとりであったという交換不可能性とが、同時に立ち現れるからだ。

もちろん、あらゆる生と死が統計的に捕捉される現代社会では、原理的にすべての人間にこの両義性が宿っていると言うことができる。しかしながら、無差別の大量死を伴う出来事は、多くの場合潜在的なものにとどまっているこの両義性をはっきりと際立たせ、誰の目にも見えるようにする。つまり「95年の地下鉄テロ」は、いわば「かわりがきく」死と「かけがえのない」死とが背中合わせにぴったり一致する、そのような存在の耐えがたさを明るみに出してしまうのだ。

これこそがまさに『ピングドラム』の前半と後半とを隔てる、重要な分断線なのである。

とはいえ、実は『ウテナ』にも、この分断線の萌芽と呼べるシーンはある。

両親を失ったウテナは、次のように語る。

「生きてるのって、なんか気持ち悪いよね。どうせ死んじゃうのに、なんでみんな生きてるんだろう。なんで今日までそのことに気づかなかったんだろう。永遠のものなんて、あるわけないのにね」

ここでウテナは「かけがえのない」両親の死から飛躍して、自分自身をも含むすべての人間に等しく、理由なく訪れるという意味で「かわりがきく」死についても語っている。それは『ウテナ』という作品においても、死の両義性が立ち現れうる瞬間だった。

しかし、結果的に『ウテナ』がこの問題を避けてしまったというのは、すでに見たとおりである。ウテナとアンシーの関係、そして2人の幸福が最優先される物語においては、「かけがえのない」ことが「かわりがきく」ことに対して常に優位に立つ。そのため「95年の地下鉄テロ」によって現れるような、交換可能であると同時に不可能でもある死の問題を真正面から描くことができなかったのだ。

いまや「かけがえのない」ことも「かわりがきく」ことも、それぞれに冠葉と苹果を苦しめる。だがそうだとすれば、そこにはどのような解決がありうるのか。少なくとも『ピングドラム』においては、『ウテナ』とはまったく異なる形の結末、あるいはまったく新しい形の「倫理」が提示されなければならない。

そのためには桃果と眞悧、すなわち「95年の地下鉄テロ」の被害者と加害者について、改めて思考する必要がある。というのも、この2人の振る舞いとその差異にこそ、交換(不)可能性を別の仕方で生きるための手がかりがあるからだ。

95年と桃果の倫理──『輪るピングドラム』における運命の乗り換え

すでに見たように、渡瀬眞悧は「95年の地下鉄テロ」の首謀者であり、様々な悲劇の原因となった人物である。では、もうひとりのキーパーソンである荻野目桃果はどのような存在として描かれているのか。かつて桃果に救われた時籠ゆりと多蕗桂樹のエピソードを踏まえながら、彼女に託されているものを見ていこう。

ゆりと多蕗は、自分たちを救ってくれた桃果を「95年の地下鉄テロ」で失った。そのため、ゆりは「運命日記」の真の力を使って桃果を生き返らせようと試み、他方で多蕗は「ピングフォース」の幹部だった高倉家に復讐を果たそうとする。そうまでする2人にとって、この世界から消えてしまった桃果が「かけがえのない」存在であったことは間違いない。

ただし、ここで注目すべきなのは、子ども時代のゆりと多蕗が置かれていた境遇の違いである。ゆりは実の父親から虐待を受けていた。つまり彼女は、血縁関係という自身の交換不可能性によって苦しんでいたのだ。

ならば多蕗はどうか。彼は逆に母に捨てられ、優秀な弟に取って代わられるという交換可能性に苦しめられていた。そしてこの対照的なありようは、桃果が2人を救う際の方法の違いへとそのまま反映される。

ゆりを虐待から救うため、桃果は「運命日記」の呪文を唱えて「運命の乗り換え」を行う。その結果、ゆりは「この父親の娘ではない世界」へと乗り換える。他方で多蕗は、親に捨てられた数多くの子どもたちを「透明な存在」にしてしまう「子どもブロイラー」から、桃果によって救い出された唯一の存在である。

つまり、交換不可能性に苦しんでいたゆりは交換可能性が与えられることで、そして交換可能な存在となっていた多蕗は交換不可能な存在として扱われることで、それぞれ救われることができたのだ。

したがって桃果とは、「かけがえのない」者には「かわりがきく」ありようを与え、「かわりがきく」者には「かけがえのない」ありようを与える存在にほかならないのである。

このように見たとき、眞悧と桃果の差異は明らかだろう。眞悧は無差別的な大量死を引き起こすことで、人間における「かけがえのない」存在様態と「かわりがきく」存在様態とを同時に一致させようとした。これに対し、桃果はこの2つのありようをいわば相互にスイッチさせるような仕方で、バラバラのまま併存させるのだ。そこでは交換可能性とその不可能性とが死においてともにあらわになるのではなく、まるでシーソーのように一方が顕在化したかと思えば再び潜在化し、入れ替わりにもう一方が顕在化することになる。桃果による救いは、まさにこうした「入れ替え」によってもたらされるのである。

私たちはこれを「桃果の倫理」と呼ぶことにしよう。

このような倫理を踏まえることで、私たちはようやく、前節の最後に提示した問いへと戻ることができる。すなわち、冠葉と苹果にはいかなる救済が与えられたのか。

まず押さえるべきなのは、かつてのゆりと多蕗には桃果という存在がいたが、彼女自身はその後「95年の地下鉄テロ」によって世界から消えてしまったという点だ。したがって、桃果による救済が冠葉と苹果に与えられることはありえない。では、桃果が果たした役割を新たに担う存在はどのように確保されたのか。

その役割を与えられたのが『ピングドラム』の主人公・高倉晶馬であり、またキーアイテムの「運命日記」にほかならない。

晶馬はラストシーンで、かつて兄の冠葉から与えられた「運命の果実(ピングドラム)」を妹の陽毬に渡す。そして陽毬はそれを冠葉に与える。ここでは冠葉にとっての「運命の人」である陽毬、陽毬にとっての「運命の人」である晶馬、そして晶馬にとっての「運命の人」である冠葉という形で、互いが互いを「かけがえのない」存在として承認し合う交換不可能性の輪が描かれている。

とはいえ、たんに「かけがえのない」家族としての絆を取り戻すだけでは、たとえば物語前半で描かれたような、交換不可能性ゆえの冠葉の苦しみが再発してしまうのではないか、という疑念もよぎる。だからこそ、そこで同時に苹果が「運命日記」の呪文を唱え、世界を「乗り換える」ことが必要になる。

乗り換え後の世界では、陽毬は冠葉や晶馬のことを覚えておらず、2人はどこかでまったく別の生を送っているらしい。つまり、桃果に救われたゆりと同様、この世界においては自分は陽毬の兄ではないという交換可能性こそが、最終的に冠葉を救うことになるのだ。

さらに、この乗り換え後の世界は苹果にとっても幸福なものである。なぜならこの世界では、晶馬と苹果がほかならぬ加害者家族と被害者遺族の関係にある、という交換不可能なありようもまた乗り越えられているからである。

もちろん、苹果が「運命日記」の力を行使することは、彼女が結局のところ、死んでしまった桃果の代わりに過ぎないという問題を再燃させる恐れもある。

だが、ここでも晶馬が重要な役割を果たす。晶馬は苹果を抱きしめて「愛してる」と告げた後、乗り換えの代償として消滅する。しかし、このとき発された愛の言葉は、これ以上ないほどに苹果の交換不可能性を担保するものである。

このように冠葉と苹果は、「桃果の倫理」を引き継いだ晶馬と「運命日記」を介することで、各々の「かけがえのない」存在としての葛藤と「かわりがきく」存在としての葛藤とを一致させることなく、バラバラのまま解決することができた。冠葉は後者から前者へ、苹果は前者から後者へとスイッチする──つまりは「乗り換える」ことによって、それが成し遂げられるのである。ここには明らかに、眞悧と対になる形で描かれた「桃果の倫理」が息づいている。

さらに、こうした対立構図は『ピングドラム』の重要な背景をなす「子どもブロイラー」と初期「ピングフォース」の対比にもつながっている。

「子どもブロイラー」は親に捨てられた子ども、すなわち「かわりがきく」交換可能な存在と見なされた子どもをすべて「透明な存在」にしてしまう。他方で「ピングフォース」の幹部である高倉剣山は、こうした施設を不適切なものと考えていた。社会全体の変革を志すセリフがあったことからも察するに、おそらく彼らは「子どもブロイラー」とは反対に、すべての子どもを「かけがえのない」交換不可能な存在として捉えていたのだろう。

だが、のちに眞悧に率いられてテロリズムに転じてしまったことからも明らかなように、そのような態度には限界があった。交換(不)可能性のどちらか一方を塗りつぶすような選択は、必ずしもすべての人の救いになるわけではない。すでに見てきたとおり、両者はそれぞれの毒を打ち消す薬としても機能するからである。

交換可能性が交換不可能性の苦悩を和らげ、交換不可能性が交換可能性の悲哀を慰める──『ピングドラム』は、まさにこのような「桃果の倫理」を創出することによって『ウテナ』の限界を、ひいては「95年の地下鉄テロ」を乗り越えようとするのだ。

『ピングドラム』のプロローグとエピローグでは、次のような対話が繰り返される。

「つまりさ、リンゴは愛のために自ら死を選んだ者へのご褒美でもあるんだよ」

「でも、死んだらそこでおしまいじゃん」

「おしまいじゃないよ、むしろそこから始まるって賢治は言いたいんだ」

『ピングドラム』の物語は、荻野目桃果が死んだその日に、妹の苹果が生まれることで動き始めた。仮に「愛のために自ら死を選んだ者」が桃果を暗示しているとすれば、その「ご褒美」のリンゴとは、文字通り苹果のことを指し示しているのかもしれない。

桃果はこの世界から消滅したが、その倫理は「運命日記」とともに、たしかに妹へと受け継がれたのだ。

死は終わりではない、むしろそこから始まる──この謎めいた言葉はあたかも、かつてウテナが発した「どうせ死んじゃうのに、なんでみんな生きているんだろう」という問いに対する答えのように響く。

つまり『ピングドラム』は、『ウテナ』では回避された「かけがえのない」ことと「かわりがきく」ことをめぐる両義性の問題に正面から向き合うことで、生の交換(不)可能性をポジティブに引き受けることができたのである。

そしてこれは同時に、作品のモデルとなった地下鉄サリン事件、そして今なお続くテロと戦争によって引き起こされる無差別な死と私たちがいかに向き合うべきかという問いへの、幾原邦彦による10年以上の時を経た応答だったのではないだろうか。

Appendix

本論で取り上げた交換(不)可能生という主題は、映像作家としての幾原にも新たな像を与えてくれるだろう。具体的に注目しておきたい演出がある。

『ピングドラム』のモブキャラクターは、多くの場合「ピクトグラム」と呼ばれる匿名的な記号で描かれている。もちろん、似たようなモブ描写は『ウテナ』のオープニング映像においても確認できる。だが、まだ髪型などに変化が見られる『ウテナ』のモブキャラクターと比べて、ピクトグラムで表現される『ピングドラム』の匿名性は明らかに強まっている。

ここには『ウテナ』から『ピングドラム』への物語的な重心の変遷、すなわち「かわりがきく」交換可能な存在、あるいは「きっと何者にもなれない」存在への意識的な注目を見てとることができるだろう。

なお、晶馬の友人である山下は、決して「顔」が描かれないキャラクターとして繰り返し登場する。彼の描写は「顔」のある人物でも「ピクトグラム」でもない、第三のありよう、あるいは中間領域に属している。

思い返せば『ピングドラム』第1話で高倉家と荻野目家を接触させ、物語の口火を切ったのもこの男だった。交換可能性とその不可能性が交差するこのドラマは、以上のような映像表現にも宿っている。

著者

籠原スナヲ KAGOHARA Sunao

『BLACK PAST』『藤津亮太のアニメの門ブロマガ』『アニバタ』等に寄稿。のちに創作活動に転向。

最新作に『感傷的なシンセシス』『エヴリアリの群青』がある。

カクヨム:https://kakuyomu.jp/users/suna_kago/works

Twitter:@suna_kago

関連商品

関連リンク