※本記事は、『アニクリ vol.7s:アニメにおける〈バグ〉の表象──特集 作画崩壊/幽霊の住処』(アニメクリティーク刊行会、2019)所収の論考を一部加筆・修正のうえ、転載したものです。

文:あにもに

開国以後、百二十年の近代化に続く現在の日本は、根本的に、あいまいさの二極に引き裂かれている、と私は観察しています。のみならず、そのあいまいさに傷のような深いしるしをきざまれた小説家として、私自身が生きているのでもあります。1

大江健三郎『あいまいな日本の私』

政治的アニメーションとしての『傷物語』

2016年に全3部作として劇場公開された映画『傷物語』は、アニメーションについてのアニメーションである。あるいはより厳密に言うならば、『傷物語』は、アニメーションが含有するある種の政治性を浮かび上がらせる契機を内部に有している、自己言及的なアニメーションである。

西尾維新による同名の小説を原作とした本作は、2009年にテレビアニメとして放映された『化物語』の前日譚にあたる作品であり、今なお刊行が続いている「〈物語〉シリーズ」の原点とも呼びうる作品である。しかしながら、その作風はテレビアニメ版とは一線を画しており、キャラクターデザインから美術設定に至るまで大胆に刷新され、さながら別物のような作品となっている。原作で描かれた物語をそのままに、映像には小説の描写に存在しなかった様々な意匠が施されており、映画は小説とは異なる位相で独自のテクストを展開しているように見える。

本稿が注目するのは、そうしたアニメーションの表現から見た『傷物語』における政治性についてである。誤解を恐れずに言えば、『傷物語』はアニメーションが本来的に備えている性質を脱臼させる、いわば「脱構築」的な構造を持ちながらも、即座にその接続と回復、すなわち別の形による「再構築」を目指すという、ある種の政治的な試みが作品を通して貫かれている。この点について考えることは、本作が有している様々な水準における政治的なるものを明らかにするのみならず、デジタル時代のアニメーション一般の表現について検討を加えることをも意味するだろう。

不合理なイメージの顕現

『傷物語』をめぐる政治性について考える前に、本作のあらすじを確認しておきたい。

高校2年生の阿良々木暦は春休みのある晩、四肢を切断された瀕死の吸血鬼キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレードに遭遇する。阿良々木は恐怖のあまり逃げ出そうとするが、必死に命乞いするキスショットを見捨てることができず、自らの血を与えることによって彼女を助ける。血を吸われた阿良々木は吸血鬼の眷属となってしまい、再び人間に戻るためにはキスショットの四肢を取り返さねばならないと告げられる。こうして阿良々木は、キスショットの四肢を奪った3人のヴァンパイア・ハンターと対峙することになる──。

物語のみを抽出してみると、『傷物語』はきわめて単純明快な怪異譚であることが分かる。主要な登場人物は阿良々木とキスショット、同級生の羽川翼と怪異の専門家である忍野メメの4人しか登場せず、その他のキャストはせいぜい3人のヴァンパイア・ハンターくらいである。また、原作の小説に特徴的であった一人称の語りを映画では極力排除しており、物語に関しては必要最低限でシンプルな構造を徹底的に志向していると言える。

しかしながら、『傷物語』の映像はそのミニマルな作劇とは裏腹に、ある種の過剰さに彩られている。合計で3時間半を超える長尺もさることながら、劇中で描かれるスプラッターやエロティシズムはすべて極端な仕方で演出されており、ともすれば冗長のそしりを免れないほど執拗に描写を重ね続ける。この過剰さは『化物語』の頃からすでにその傾向が認められたが、本作のそれは量的にも質的にも肥大化している。なかでも、こうした過剰さに深く依拠しているように見えるのは、アニメーションを構成するイメージそのものである。

一例として、阿良々木と羽川が川辺で会話をするシーンを取り上げてみよう[図1]。このショットで特筆すべきは、ひとつのイメージの中に様々な映像技法による素材が混在している点である。一見して明らかなように、前面に映っているキャラクターはセル画で描かれたものとなっている。背景に見える草原、川、工業地帯のコンビナートなどは3DCGで作られたものであり、羽川が食べているサンドイッチと弁当箱、そして空の風景などは実写の画像を取り込んだものである。さらに付け加えるならば、キャラクターの瞳の虹彩にも3DCGが使用されており、途中で羽川が取り出すコーラは一部実写素材を加工したものとなっている。

©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト

これらの素材の選択は、ひとつのショットを構成する上で自然な融合を果たしているとはとても言い難い。それはかえってリアリズムに逆行するかのように、不自然さを際立たせる効果をもたらしていると言えよう。仮にここで描かれる場面が特殊なシーンであるならば、こうしたショットも十分に説得力を持つものとして機能するが、しかしながらこの場面は通常の日常描写のひとつとして提示される。日常の中に異なるリアリティの水準が混在し、そのような意味で「非日常的」な様相を呈しているこのショットは、『傷物語』が展開するイメージの諸相を象徴するものである。

むろん、ひとつのイメージの中にレイヤー化された複数の異なる映像素材が存在すること自体は珍しいことではない。むしろ様々なレイヤーに区分けされたイメージを構成することは、セル・アニメーションの基本的な特徴のひとつである。イメージのレイヤーを操作しながら画面を組み立てることはコンポジティングの重要な役割であり、多くの作品に共通する画作りの一般的な方法論であると言えよう。しかしながら『傷物語』で重要なのは、たんに複数の素材がレイヤー化されているという事実ではなく、イメージにおけるレイヤー間の関係が剝き出しのまま露呈しているという点である。

カナダのアニメーション研究者トーマス・ラマールは主著『アニメ・マシーン』の中で、コンポジティングについて以下のように述べている。

コンポジティングは、イメージ内のさまざまな要素間の隔たりを確実に気づかれないようにするということに関わっている。それは、イメージのさまざまなレイヤー間の関係を合理化することと、それにより動画の力を特定の目的のために一定のやり方で利用することに関係するものだ。2

ラマールがここで述べているように、一般的なコンポジティングの作業において、イメージの中に存在するレイヤーの操作は、その「要素間の隔たりを気づかれないようにする」方向へと向かう。しかしながら、『傷物語』のコンポジティングは要素間の隔たりを気づかれないようにするどころか、むしろ可視化する方向性を伴っている。分節化されたレイヤーは自然な融合を目指すのではなく、まるでお互いが自らの存在を絶えず主張するかのように並置されており、その意味において『傷物語』のコンポジティングは、イメージの恣意性を暴露していると言ってもいいだろう。ラマールの言い方に倣えば、『傷物語』には「不合理なイメージ」が横たわっているのである。

こうした事態は、先ほど挙げたシークエンスに限られたものではない。ほとんど全編にわたって『傷物語』は異なるリアリティの水準を持つ素材を剝き出しのまま、ひとつのイメージの中に使用している。フォトリアリスティックな3DCG、伝統的なセル・アニメーション、実写フッテージといった種々の素材はすべて同じフレームの中に混在しており、アニメーションにおける表現のレイヤーはつねに重層化されると同時に可視化されている。

様々な素材が混在しているのは、アニメーションのレイヤーだけではない。映画監督ジャン゠リュック・ゴダールやスタンリー・キューブリックの映像を引用してみせる同じ手つきで、市川崑や大島渚のイメージがそこかしこに流入している点は示唆的である。また劇伴音楽も日常描写のシークエンスで鳴り響いているスキャットはもちろんのこと、ミシェル・ルグラン風のフレンチが流れたその次のシーンではエンニオ・モリコーネ調の音楽が聴こえてくるなど、その重層性はじつに多岐にわたっている。

ここで監督の尾石達也が随所に忍ばせた様々な領域横断的な引用やパロディの元ネタを指摘してみせることはたやすい。しかしながら、真に重要なのはそうしたトリビアルな細部の解読ではなく、むしろ異質なもの同士が奇妙な形で共存しているという事実それ自体である。一見すると相容れないはずの様々な要素が、実際に深刻な齟齬をきたしているように見えながらも、それでいてかろうじて共存している──その危うい両義性こそが『傷物語』を考える出発点とならねばならない。

『傷物語』にはなぜ「不合理なイメージ」があふれているのか。この問題について検討するためには、『傷物語』に現れているもうひとつの奇妙なイメージについて考えなければならないだろう。それはひとえにナショナリズムに関わる問題系である。

翩翻と翻るナショナリズム

原作小説には存在しなかった映像の意匠に焦点を当てるとき、『傷物語』の異様さを特徴づける要素として挙げられるのは、本作において繰り返し反復される様々な〈日本的なるもの〉をめぐるモチーフである。

その端的な例として挙げられるのが日章旗のモチーフである。『傷物語』は日章旗で始まって日章旗で終わる映画であると言ってもよいほど、その存在感は無視できないものとして際立っている。事実、日章旗は本作の全編にわたって登場している。第1部のタイトルバックが映し出される直前のショットにすでに日章旗が登場しているほか、阿良々木が拠点とする学習塾跡にもつねに日本国旗が掲揚されているため、学習塾跡の全景が映る際には必ず画面の隅に日の丸が映り込むことになる。日章旗はまるで共通の舞台装置のようにあらゆる場面に登場し、決定的に異彩を放っている。

むろん、太陽をかたどった日の丸が吸血鬼の物語に登場することは、モチーフとして至極納得できるものではある。しかしながら、日章旗が映し出されるカットだけでも130以上存在していることや、文字が映し出される「黒駒」カットの下に「KZM/●/JPN」という表記が決まって添えられていることは、単純に太陽との関連性によって説明可能な範疇を超えている。むしろこれらのイメージから導き出されるのは、太陽のモチーフというよりも、ナショナリスティックな感情を誘発するイデオロギー装置としての側面である。

ここで大島渚監督の映画『絞死刑』(1968)や『少年』(1969)との類似性を指摘するのは容易である。『傷物語』を鑑賞した多くの観客が、大島映画を想起したことは間違いないだろう3。1960年代に実験的な映画制作を支援した日本アート・シアター・ギルドによる一部の映画においては、国旗が登場人物とほとんど同等の水準で機能し、ナラティブにおける中心的な役割を果たしていた。大島映画同様に『傷物語』に登場する様々な〈日本的なるもの〉のモチーフも、本作のナラティブと密接に結びついた不可分な要素として考えるべきだろう。実際、この映画にはオープニングの映像に映し出される仏像や日本刀に始まり、昭和の風景や終盤の東京オリンピックのシークエンスなど、過剰なまでに「日本」をめぐる主題系が展開されているのである。

その中でも日章旗と並んで特徴的なのは、建築をめぐる表象である。『傷物語』に登場する建物はほぼすべて建築家・丹下健三が設計した建築物をモデルとしており、その徹底的な引用は、たんなる意匠を超えた意義深い細部を構成していると考えるべきだろう。

『化物語』においてすでに描かれていた阿良々木の自宅を丹下の自邸を模したものにしたり、学習塾跡が丹下設計の山梨文化会館をモデルにした建物になっていたりと、『傷物語』には建築物をめぐる変更点が多く見られる。それだけではなく、劇中の随所にやはり丹下設計の香川県庁舎や広島平和記念公園、国立代々木競技場などが地理的な不連続性を無視して矢継ぎ早に登場する。ここで観客が意識させられるのは、たんなる装飾としての建築ではなく、記憶の中に存在する日本の風景そのものである。とりわけ日本の戦後の風景を彷彿とさせるようなこれらの建築のモチーフは、日章旗と不可避的に接続されることになる。

また同じく〈日本的なるもの〉をめぐるモチーフのひとつとして、劇中で富士山が登場することは示唆的である。学習塾跡で阿良々木とキスショットが会話している背景に大写しで描かれる富士山の姿は、いやおうなくナショナリズムを表象するものとして位置づけられる[図2]。むろんキスショットが吸血鬼の不死身性について言及する際に映り込むことから、富士=不死という伝統的な言葉遊びを暗示する諧謔的なショットであることは間違いないが、ここで注意しなくてはいけないのは、丹下の建築と富士山の関係性である。

©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト

丹下と富士山を強固に結びつけるものはやはり、ナショナリズムの次元においてである。丹下は戦時中に日本建築学会が開催した「大東亜建設記念営造計画」というコンペで富士山を利用した計画案「大東亜建設忠霊神域計画」を提出しており、それが1等に選ばれている。富士山がナショナリズムを喚起するものであるのは言うまでもないが、丹下の案もこれを正面から利用したものであった。丹下研究で著名な建築家・豊川斎赫は以下のように述べている。

丹下は富士山と皇居を一本の高速道路で結び、富士山麓に戦没学徒慰霊の広場を設計したが、これは共同体の統合にとって不可欠なシンボル(聖なる山と聖なる場所)を近代的なインフラでつなぎ、戦没者とつながることで共同体の歴史的正当性を確認するものであった。4

ここで思い出されるのは、『傷物語』における学習塾跡には忍野によって結界が張り巡らされていて、一時的ではあるものの「聖なる場所」と化しているという点である。ややもすると、山梨文化会館を模した学習塾跡から富士山が見えることは当然のように受け止めてしまうが、決して地理的な必然性に惑わされてはいけない。ここで描かれる富士山のイメージは、これ以上ないほど〈日本的なるもの〉を表象するものとしてナショナリズムと結びつく危険性を内包しており、たんなる言葉遊びでは片付けられない問題が生じているのである。

価値の反転可能性

これまで見てきた通り、日章旗から富士山に至るまで過剰なまでに登場する数多くの日本的なイメージは、ナショナリズムに接近する危うさを孕んでいると言えよう。しかしながら、これらのモチーフを根拠に『傷物語』はナショナリズムを標榜している映画である、と断定することは果たして妥当なのだろうか。結論を先取りして言えば、本作において描かれる〈日本的なるもの〉のイメージは、むしろナショナリズムを相対化する作用をもたらしていると考えられる。なぜなら『傷物語』が描く「日本」とは本質的に転倒し、反転するものだからである。

前述したように、〈日本的なるもの〉は『傷物語』を貫くモチーフとして幾度となく登場する。しかしながら、とりわけ終盤に近づくほど、それらのモチーフは存在論的な不安を表象するものとしての側面が強調されるようになる。

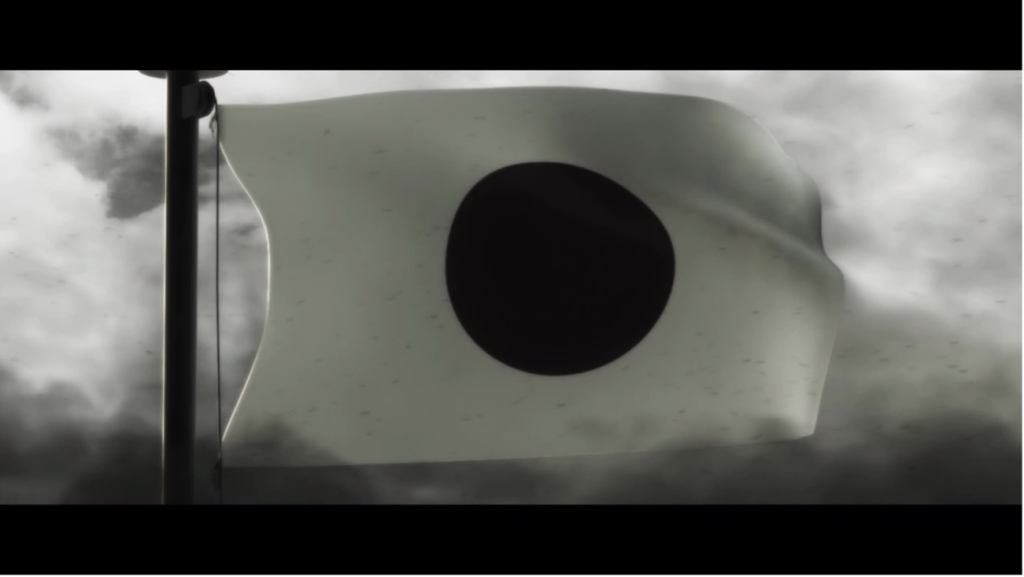

例えば、第2部のラストショットを見てみよう[図3]。この漆黒の日章旗は、阿良々木がヴァンパイア・ハンターのひとりであるギロチンカッターと対決する際に、自身の身体を植物へと変身させて倒した直後に映し出される。阿良々木がすでに自身が化け物になってしまったことを自覚する場面において翻るこの日章旗は、あたかも人間ならざる者となった阿良々木を告発しているかのようである。

©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト

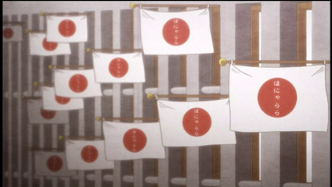

あるいは、第3部の冒頭で映し出される無数の日章旗を挙げてもよい[図4]。ヴァンパイア・ハンターたちを退治して、無事キスショットの四肢をすべて取り戻した阿良々木が忍野と会話をするシークエンスにおいて描かれる日章旗は、ただならぬ不気味な雰囲気をまとっている。阿良々木の戦果を祝するかのように国旗が掲げられてはいるが、しかしながら強い雨風にさらされて今にも朽ちてしまいそうなそれは、むしろ破滅的な未来を予見しているかのように映る。

©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト

あるいは、劇中に登場する丹下の建築についても同様のことが指摘できるだろう。『傷物語』において描かれる建築はたしかに〈日本的なるもの〉を表象してはいるが、同時に歴史性が消去されているとも言わざるを得ない。本作における3DCGで作られた建築の数々は、まるで新築物件のような質感で描かれており、長い年月を経た建築物に漂っているような厳かな雰囲気からはかけ離れている。むしろ生まれたばかりの新生児を彷彿とさせるその建築は、ナショナリズムに接近しているどころか、逆に堂々とそれを踏みにじっているかのようでもある。

なぜこうした事態が生じているのか。この答えは本作のファーストショットに求められるだろう。黒地に白抜きで「vampire」「tragédie」「histoire」とフランス語が3単語ほど映し出された後に「白黑反轉」の字幕が現れ、画面は文字通り反転する。観客の誰もがゴダールの映画を想起せざるを得ない、この冒頭を構成するシークエンスは『傷物語』のすべてを要約するにふさわしい20秒間である。

あらためて指摘するまでもなく、『傷物語』は白と黒が反転する作品である。阿良々木はヴァンパイア・ハンターからキスショットの四肢を取り戻すことに成功するが、その直後にキスショットが食料として人間を喰っている姿を目撃してしまう。それまで自身の正義を信じて戦ってきた阿良々木は、しかし自身が人間側の正義ではなく、吸血鬼側の正義に与していた事実を突き付けられる。あたかも聖戦必勝を信じて戦ってきた戦争の大義が音を立てて崩れるように、阿良々木の正義は反転してしまうのである。

劇中に登場する〈日本的なるもの〉のモチーフが、こうした価値の反転と結びついていることは明らかだろう。これはかつて日本が敗戦を経て経験することになった価値観の転換を彷彿とさせるが、そのことは『傷物語』において描かれる最終的な結末と決して無関係ではない。

両義性と決定不可能性

日章旗および〈日本的なるもの〉の表象分析において補助線として召喚すべきは、『化物語』と同じく、アニメ制作会社シャフトが手がけた代表作のひとつ『さよなら絶望先生』(2007)であろう。特に尾石監督が絵コンテを担当した第12話「なんたる迷惑であることか!」は、その他のいかなる挿話にも類似しない独特な脚色が施されている。

ここでは、主に冒頭のシークエンスにおいて顕著に見られるように、舞台の設定が明白に昭和初期の戦前から戦中に定められており、随所に戦争の記憶がちりばめられている。A級戦犯や天皇に言及したもの、さらには『傷物語』で描かれた日章旗を先取りするかのようなショットまで存在する[図5]。

©久米田康治・講談社/さよなら絶望先生製作委員会

立ち止まって考えてみれば、『さよなら絶望先生』は原作漫画・アニメともに保守的な思想に限りなく接近している作品である。むろん、社会風刺を作風とする同作が様々な政治・社会問題に触れることは至極当然のことであるが、その過度な偏重はむしろ、保守思想に親和的な効果をもたらしていると言わねばならないだろう。

アニメについて言えば、やはりシャフト制作の『ぱにぽにだっしゅ!』(2005)や『ネギま!?』(2006)から受け継がれている、いわゆる「黒板ネタ」がその親和性をさらに増幅させていると断じてもよい。同時代のネットスラングや当時の2ちゃんねるネタを豊富に取り入れているがゆえに、相当数のものが「ネット右翼(ネトウヨ)」的なイデオロギーに回収されてしまうおそれがあり、それらを無批判に受け入れるのは率直に言って困難である。また、櫻井よしこ、安倍晋三、麻生太郎といったネット右翼に好意的に言及される人物の登場回数が桁外れに多いことも本作の特徴であり、櫻井よしこに至ってはオープニングに名前までクレジットされている。

むろん保守系活動家や政治家の登場回数が多いからといって、ただちに右派イデオロギーに立脚していると結論づけるのは誤りと言えよう。社会風刺を主とする『さよなら絶望先生』において、それらのギャグはパロディとして権威を解体するものである、と主張することも十分可能だからである。その一方、同作がSNS等でネット右翼的なアカウントに好んで引用される点も決して見過ごせない。『さよなら絶望先生』は同時代のインターネットの潮流と共犯関係を結んでいた作品として受容されたが、そのような意味において2ちゃんねるやニコニコ動画の一部に存在するネット右翼的な文化圏と限りなく近しい関係にあったことは否定できない事実であろう。

ここで重要なのは、政治的表象の一面的なイデオロギー的読解ではなく、それらの表象が右派・左派のいずれにも訴求力を持つ可能性が存在する、という両義性に注目することである。あるいはこの両義性は、政治的意味の決定不可能性と言い換えることもできるだろう。ポップ・アートのように量産された日の丸のイメージは、その政治的意味を曖昧にし、特定の解釈による独占を拒むかのように開かれた読解を可能にする。

翻って『傷物語』に議論を引き戻すと、「価値の反転可能性」と「政治的意味の決定不可能性」は、どちらも阿良々木に厄災をもたらすものとして作用することになる。吸血鬼を助けることは、すなわち人間を犠牲にし続けることであるという絶対的な矛盾を、阿良々木は解決することができない。そして彼自身も吸血鬼の眷属として、空腹から人間を食べたいという欲求が刻一刻と高まることを予感しており、またその運命に抗う術がないことを本能的に理解し、体育倉庫に引きこもってしまうのである。

それでは、この反転可能性と決定不可能性はいかにして解決されうるのか。その鍵を握るのは、白にも黒にも属さない者としてつねに中間に位置する人物、忍野メメである。忍野メメは物語の両義性に介入することで、どちらの側にも傾きうる絶対的な不均衡を安定化する役割を果たすのである。

血なまぐさい民主主義的身体

ここであらためて『傷物語』の結末を確認しよう。

キスショットが人間を喰っている姿を目撃した阿良々木は、彼女を倒すべく最終決戦に臨む。吸血鬼同士の戦闘が繰り広げる中で、キスショットの戦い方に違和感を覚えた羽川は阿良々木に制止を呼びかける──キスショットには最初から阿良々木を殺すつもりなどなく、むしろ彼に殺されるためにこそ戦っていたのである。吸血鬼の眷属となった阿良々木が人間に戻るためには、主人であるキスショットを殺さねばならなかった。

その事実を知り、もはやキスショットを殺すことができなくなった阿良々木は、忍野に助けを求める。「みんなが幸せになる方法」を尋ねる阿良々木に対し、そのような方法は存在しないが「みんなが不幸になる方法」なら存在すると忍野は言う。それは阿良々木がキスショットの血を死なない程度に吸うことによって、彼女から限りなく人間に近いレベルまで吸血鬼性を奪い取ることであった。キスショットは「吸血鬼もどきの人間のごとき下等な存在」になり、そして阿良々木は「人間もどきの吸血鬼のごとき存在」になる──誰の望みも十全には叶うことなく、不幸を分散して背負うというのが忍野の提案であった。

こうして『傷物語』は幕を閉じる。この結末はきわめて政治的なものである。それは異なる主張を持つ者同士の民主主義的な「妥協」にほかならない。「妥協」とは何か。20世紀を代表するオーストリアの法学者ハンス・ケルゼンは、民主主義の原則のひとつである議会制について以下のように述べている。

議会制手続というものは、主張と反主張、議論と反論の弁証法的・対論的技術から成り立っており、それによって妥協をもたらすことを目標としている〔中略〕妥協とは、分離力を抑制し、結合力を促進することである。すべての交換、すべての契約(Vertrag)は妥協である。妥協とは折り合う(sich vertragen)ことに他ならない。5

ここでケルゼンが述べている「分離力を抑制し、結合力を促進すること」ほど、阿良々木の身体を、そして『傷物語』の物語を的確に説明するものはない。実際、阿良々木はキスショットの血を限界間際まで吸うことによって、人間性と吸血鬼性の両方を備える両義的な存在になるのであり、それはまさしく分離力の抑制と結合力の促進を目指したものであると言えよう。このような意味で「民主主義的身体」とも形容しうる阿良々木の継ぎ接ぎの身体性は、内部に刻み込まれた癒えない傷の痛みによって贖われるのである。

「人間」でも「吸血鬼」でもない中途半端な存在になる阿良々木は、敗戦後に民主主義を導入され、戦前と戦後という異なるふたつの価値観に引き裂かれる日本人の姿と重なり合う。これはキスショットとの最終決戦の舞台が旧国立競技場で、オリンピックを模した戦闘が繰り広げられることからも明らかだろう[図6]。日本人の阿良々木と西洋人のキスショットが戦いを繰り広げるこの場面において、東京オリンピックのラジオ実況中継が流れるシークエンスなどは、のちに民主主義的身体の獲得をめぐって葛藤することになる阿良々木を象徴しているかのようである。

©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト

そもそも阿良々木は、かつて民主主義と決別した存在であった。時系列としては『傷物語』からさらに遡る『終物語』(2015)において、高校1年生の阿良々木が体験した学級裁判が描かれる。民主主義の原則のひとつである多数決の原理に支えられたこの学級裁判で、阿良々木はとある事件の犯人が多数決によって捏造されてしまう現場を目の当たりにすることになる。この「民主主義による犯罪」ともいうべき出来事を契機に、阿良々木は本作でも口にする「友達はいらない、人間強度が下がるから」という思想にたどり着くのである。

阿良々木の民主主義に対する姿勢は『化物語』以降においても引き継がれている。阿良々木が羽川とともに文化祭の出し物について話し合っている場面を見てみよう。

「あらかじめ私達で候補を絞って、その中から、みんなの投票で決定するっていうので、いいかな?」

「いいんじゃないのか? 一見民主主義っぽくて」

「相変わらず嫌な言い方するよね、阿良々木くんは。ひねてるっていうか」6

この時点で阿良々木はすでに民主主義的身体を有する者となっているが、素朴に民主主義を肯定する存在としては決して描かれていない。阿良々木のこうしたシニカルな距離感は、彼が両義性を帯びた、葛藤する存在であることを裏付けている。実際、阿良々木は自身の責任感と欺瞞に耐えきれず、のちに忍野扇という自己批判精神としての怪異を生み出すことになるのだが、まさにその事実こそが、阿良々木が民主主義的身体を有している証左なのである。

要約するならば、『傷物語』はかつて民主主義に絶望した阿良々木が、再び民主主義によって人間であることを諦めながら人間性を取り戻す物語であると言えよう。こうしたプロセスが、まさに彼の身体に刻まれた消えない傷によって描かれる。阿良々木の首に残った傷は、敗戦の歴史と民主主義の葛藤が刻み込まれた烙印として存在する。物語はこうしてひとつの終わりを迎え、そして新たに始まるのである。

結晶体としてのデジタル時代のアニメーション

これまで論じてきたように、『傷物語』は阿良々木が「民主主義的身体」を獲得するまでの物語であった。相容れないはずのふたつの極として対立していた価値観が、かろうじて共存するひとつの政治的身体──これは阿良々木が手に入れたそれだけではなく、『傷物語』におけるアニメーションそのものを形容するにふさわしい言葉でもあるだろう。『傷物語』は物語的な側面のみならず、映像表現の水準においても、ある種の民主主義的身体を鮮やかに示すようなアニメーションの試みがなされていたのである。

ラマールの言う「不合理なイメージ」として存在していた『傷物語』のアニメーションは、レイヤー間の関係が可視的であり、むしろその隔たりを強調するかのごとく様々な映像のレイヤーが絶えざる闘争を通して重層化されていた。「不合理なイメージ」は「不純なアニメ」7と言い換えてもよいかもしれない。この場合の不純さとは、様々なイメージが混合されていることを指し示している。この「不純なアニメ」においては、セル・アニメーションや3DCG、実写フッテージを用いたものや、時には折り紙をコマ撮りしたストップ・アニメーションなど、実に様々な技法による映像素材がひとつのイメージの中に混在していたが、これらの素材の選択は美学的なそれというよりも、つねに最良のアニメーションを模索しようとする民主主義的な選択であると言ったほうが正しいだろう。様々なアニメーション素材が結晶体のようにひとつのイメージを構成しており、その乱反射するイメージの表出こそが『傷物語』のアニメーションを特徴づけるものなのである。

このことはデジタル時代のアニメーションを考える上でも、重要な示唆を与えてくれる。デジタル技術によるコンポジティングは、ひとつのイメージを構成する素材としてあらゆる映像技法の利用を可能にし、その表現の可能性を押し広げる。互いに異なるアニメーション素材のレイヤーをコンポジティングで不可視化するのではなく、むしろ積極的に可視化することによって、新たなアニメーション表現の可能性を探ること──『傷物語』はそうしたデジタル時代のアニメーションの条件そのものを問うている作品として、きわめて自己批評的かつ実践的な試みなのである。

かくして『傷物語』の映像および物語は、民主主義のイメージと分かちがたく結びつく。言い換えれば、メディウムにおける異質なレイヤー同士の衝突と共存が『傷物語』には認められるのであり、そのような意味において『傷物語』は「政治のアニメーション」であると同時に、「アニメーションの政治」を追求するような作品なのである。阿良々木の首筋に残った傷跡は、さながらデジタル時代のアニメーションそのものを象徴する痕跡として、生涯残り続けるだろう。

著者

あにもに animmony

アニメ制作会社シャフトの作品が世界で一番好き。シャフトに関する論考を集めた合同誌『もにも~ど』を作っています。きっと見に来てくださいね♪

Twitter:@animmony

Blog:もにも~ど

BOOTH:MONIMODE TEN

\ ご支援よろしくお願いします!/

関連論考

関連商品

関連リンク

脚註

- 大江健三郎『あいまいな日本の私』、岩波新書、1995年、8頁。 ↩︎

- トーマス・ラマール『アニメ・マシーン:グローバル・メディアとしての日本アニメーション』、藤木秀朗、大崎晴美訳、名古屋大学出版会、2013年、60頁。 ↩︎

- 『傷物語』を鑑賞した際、大島映画が頭をよぎった観客は多いと思われるが、同時にクリント・イーストウッド監督の『ミスティック・リバー』(2003)を連想した者も少なくないだろう。イーストウッドもまた劇中に国旗──星条旗──を忍び込ませる達人であったし、殺人の容疑がかけられたティム・ロビンス演ずるデイヴが吸血鬼映画について語る場面は、『傷物語』と共振するものがある。 ↩︎

- 豊川斎赫『丹下健三と都市』、鹿島出版会、2017年、32頁。 ↩︎

- ハンス・ケルゼン『民主主義の本質と価値 他一篇』、長尾龍一・植田俊太郎訳、岩波書店、2015年、77−78頁。 ↩︎

- 西尾維新『化物語(上)』、講談社、2006年、15頁。 ↩︎

- 石岡良治✕高瀬康司「不純なアニメのために──『横断するアニメーション』のためのイントロダクション」、高瀬康司編『アニメ制作者たちの方法──21世紀のアニメ表現論入門』、フィルムアート社、2019年、220頁。 ↩︎