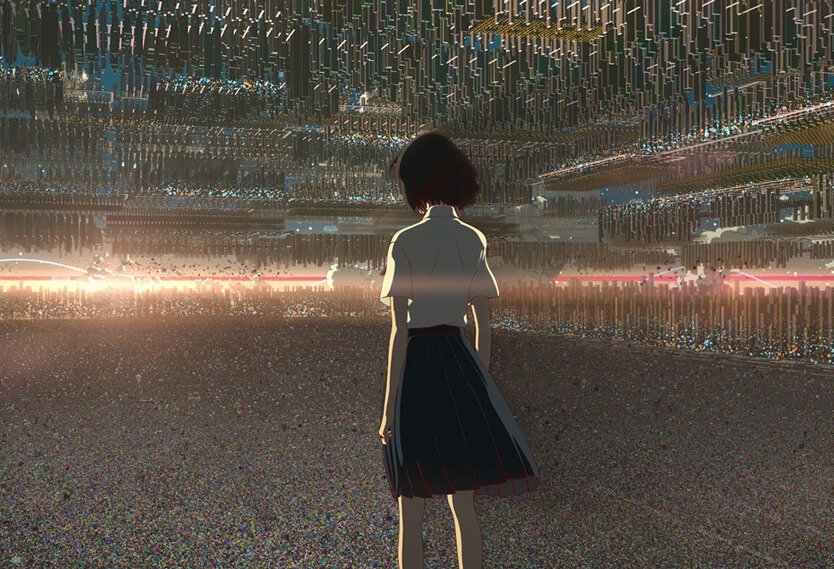

スタジオジブリで数々の名作を手がけ、庶民の生命力を謳い上げたアニメ監督・高畑勲(1935–2018)。だが『火垂るの墓』が突きつけてくるように、その裏側には死の気配が張り付いている。高畑は死をどのように描き、またそれによって何を表現しようとしたのか。批評家・志津史比古が評論誌『ビンダー vol. 4 特集:高畑勲』(ククラス編、2016)所収論考を改稿のうえ、生の残滓としての「夢」を手がかりに読み解く。

文:志津史比古

はじめに──死の沈黙

アンデルセンの童話『マッチ売りの少女』は、冬の日の寒さ(雪の夜を裸足で歩く)やマッチの火の暖かさといった皮膚感覚を通して、人間関係における冷たさ/温かさを肉感的に表現する。マッチを擦ることで立ち現れる幻影もまた、単に視覚的なものというより、身体が暖かさを求める水準で感得されている。

いくつかの幻影を通過したあと、この短い物語は次のように終わりを迎える。

けれども、寒い寒いあくる朝のこと、あの家のすみっこには、小さな少女が頬を赤くして、口もとにはほほえみを浮べて、うずくまっていました。──ああ、でも、死んでいたのです。古い年のさいごの晩に、つめたく、こごえ死んでしまったのでした。あたらしい年のお日さまがのぼって、小さななきがらの上を、照らしました。少女は、マッチのたばをもったまま、うずくまっていましたが、その中の一たばは、もうほとんど、燃えきっていました。

この子は暖まろうとしたんだね、と、人々は言いました。けれども、少女がどんなに美しいものを見たかということも、また、どんな光につつまれて、おばあさんといっしょに、うれしい新年をむかえに、天国へのぼっていったかということも、だれひとり知っている人はありませんでした。1

ここで示されているのは救済のイメージである。周囲の人々が抱く同情心を大きく超えて、少女が地上では得ることのできなかった幸福が天上で約束される。

しかしながら、こうした救済の言葉によって物語上の落着がつけられようとも、凍死した少女の死体という凄惨なイメージは、どこかそうした救いをはねつけるような冷たさを保ち続けているように思う。言ってみれば、一方に天国という絶対的な「暖かさ」が示されているとしても、他方には、死という形で、絶対的な「寒さ」が残り続けているように感じられるのだ。

高畑勲のアニメ『火垂るの墓』(1988)を見たときに感じるのも、この種の絶対的な「寒さ」、救済の拒絶である。高畑の他の作品と比べてみても、『火垂るの墓』は、例外的に、死を真正面から見据えた作品だと言える。

問題なのは単に人が死ぬということではない。肯定的にであれ否定的にであれ、あらゆる感情的な意味づけ(悲惨な死を前にして何がしかの救いを望んでしまうという心情)を拒絶する沈黙がそこにある、ということだ。そうした沈黙に耳を傾けようとしたのが『火垂るの墓』だったように思う。

19世紀アメリカの小説家ナサニエル・ホーソーンの言葉に次のようなものがある。「苦しい夢から目覚めたとき、ほっとして喜ぶことがある。死んだ後というのも、そんなものかもしれない(We sometimes congratulate ourselves at the moment of waking from a troubled dream: it may be so the moment after death.)」。

死の沈黙とは、こうした目覚めが実際に何を意味しているのかわからない、ということでもある。死者はそれを教えてくれない。むしろ謎を残していく。この謎に向き合うのは、後に残された者、死者を記憶している者にとっての課題である。

では高畑は、この謎をどのように捉え返したのか。本稿で試みたいのは、『火垂るの墓』から出発して、高畑アニメにおける死の系列をたどっていくことである。もっと平たく、端的に問えば、アニメは死とどのような関係を持つのだろうか。

死がもたらす断絶

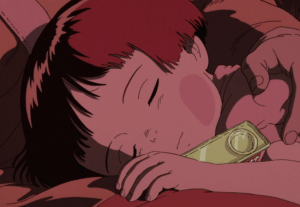

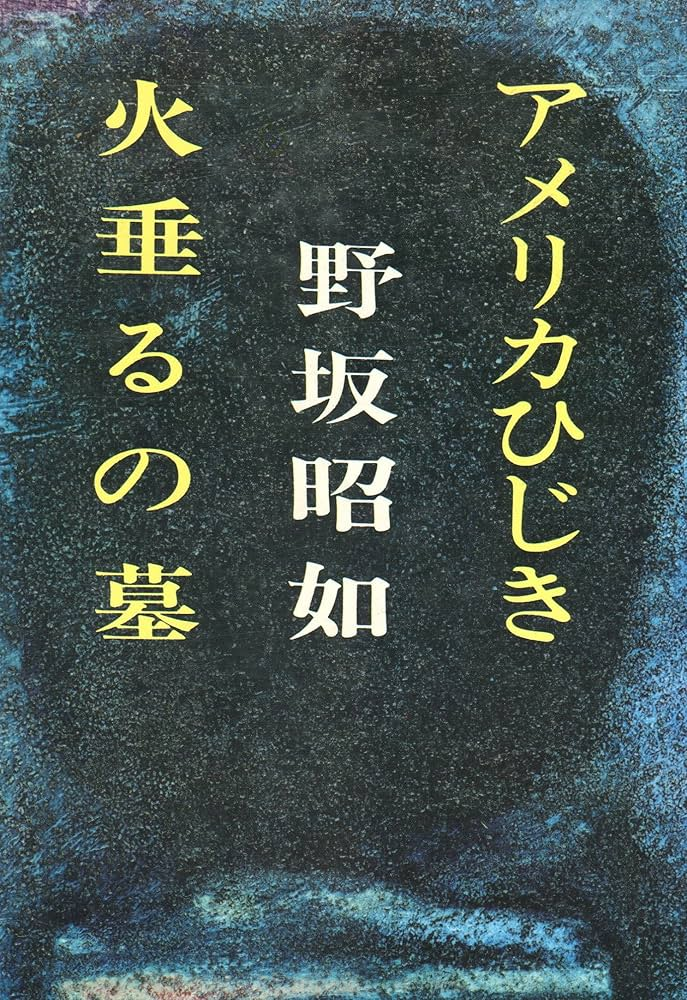

『火垂るの墓』の原作は、野坂昭如が1967(昭和42)年に発表した短編小説である。野坂自身は、この小説のことを「心中物」と規定している2。

出典:Amazon.jp

この小説で描き出される兄と妹の関係には、野坂自身の体験──1歳半ほどで死んだという妹との体験──が反映されているという。野坂はこの死んだ妹に対して罪の意識をずっと感じ続けていたようだ。自分がこうして生き残っているのは妹が死んだからだ、あるいは自分が生き残るために妹を犠牲にした、といった因果関係をそこで構築しているように見える。

高畑勲との対談で野坂は次のように発言している。

正直にいうと妹が死んでお荷物がなくなったという解放感もありましたよ。これで夜中に泣かれなくてすむとか、おぶさってそこらへんをうろつかなくてすむという、大変妹には気の毒だけれども、そういう気も確かにありました。だからあの小説というのは、ぼくはそれがいやで読み返さないんですが、あまりにも空々しい所がある。絶対、あの妹をね、お荷物に思ったことはあるはずですから。

〔…〕

ぼくは決して主人公のように優しくはなかった。あんなふうにしてあげたいと、頭では考えていたけど、実際にはできなかった。自分のものを食べないで妹にやろうと心の中では思っても、イザ、それを手に持つと、こっちも腹がへってるものですから、やはり食べてしまう。その食べたときのおいしさたるやないわけですが、食べおわったときの苦痛というのもすごいわけです。世の中に俺みたいにダメな奴はいないんじゃないかと思ったりしてね。小説では、そこらへんのことは、いっさい書きませんでした。3

こうした罪の意識から、実際の野坂とは異なり、小説中の兄もまた妹の後を追うように死ぬことになったのだろう。もっと言えば、作品の冒頭から糞尿垂れ流しのまま野垂れ死ぬというその無残な死を描き出すことになったのも、この罪責感からだったのだろう。

だがこの小説には、死んだ妹のそばで自分もまた死にたいという野坂の贖罪の気持ちを超えて、感情的な関わりを拒絶するようなところがある。兄の贖罪の思いを妹が拒絶するというのではない。死そのものが感情的な意味づけを断ち切るところがある、ということだ。

物語の展開として、妹と兄が一緒に死ぬ(心中する)ということもありえただろう。だが実際の作品ではそうならず、妹が先に死に、その後で兄がひとりきりで死ぬというはっきりとした順序がある。

このような結果になったのは、兄と妹が決して一緒に死んではならないという倫理的な必然性があったからではないだろうか。言い換えればこの小説は、兄と妹の(近親相姦的な)儚くも美しい世界を描こうとしただけではなく、彼らの強い繫がりがどこかでぷっつりと断ち切られるところまでをも描きたかったのではないのか。

野坂にとって妹の死は「解放感」として実感されるようなものだった。そのことが罪の意識や後悔の念を植えつける結果になったとしても、「妹が死んで良かった」という思いを抱いた事実をなかったことにするほど、欺瞞的にはなれなかったにちがいない。

しかし別の観点からすれば、野坂は、逆説的ながら、生の本質を描き出すことになったとも言える。すなわち生とは、生きるべきか死ぬべきかといった選択の問題ではなく、それと知らずに生きてしまったという単純な事実であり、そのようにして死の誘惑を意図せずに裏切ることである、と4。兄が妹を裏切ったわけでも、妹が兄を拒絶したわけでもない。しかしながら、死はこのような断絶をもたらすのだ。

© 野坂昭如/新潮社, 1988

他の作品では基本的に人間の生を称揚している高畑だが、『火垂るの墓』では例外的に、死の冷たさを魅力的に描き出している。もっと言えば、『火垂るの墓』に限らず高畑には、死の主題とでも呼べるような傾向性が潜在していて、この作品では特にそれが前面に押し出される結果になったように思える。

先に述べた通り、この論考で試みたいのは高畑アニメにおける死の系列をたどっていくことである。この作業は、観客(視聴者)の社会的な生にとってアニメは何であるべきなのか、という位置づけの問題と関わってくる。結論を先取りすれば、高畑は、アニメの領域をその外側へ押し開こうとしたのだ。

酷薄なリアリズム

死がもたらす切断の効果。これは、言い換えれば、『火垂るの墓』というアニメがあらゆる教訓的な意味づけを拒絶する、ということである。

『火垂るの墓』についてはしばしば、兄の清太に向かって非難の言葉が投げつけられる。彼が親戚のおばさんの家を出て行かなかったとすれば、兄妹は生き延びられたのではないか。あるいは、清太がもっとしっかりしていれば、妹が死ぬことはなかったのではないか。

こんなふうに、作品に描かれなかった展開を夢想してしまうのも、われわれが死の沈黙に直面するのに耐え切れず、何らかの「教訓」を作品からつい求めてしまうからにほかならない。言い換えれば、われわれは、あらゆる機会を摑まえて、それが反実仮想だったとしても、救いの可能性を求めてしまうのである。

しかし、先に述べたように、おそらく高畑が『火垂るの墓』という小説に強く惹かれたのは、死の冷たさがそれに対している人の言葉を失わせるからだろう。ここで高畑が対峙しているのは、岩のように固くそびえ立つ「現実」である。

『火垂るの墓』の現代性

そもそも高畑は『火垂るの墓』をなぜアニメ化しようと思ったのか。ここにはちょっと謎めいたところがある。

高畑の著書『映画を作りながら考えたこと』(1991)には、記者発表用の原稿として、アニメ化のコンセプトをまとめた「「火垂るの墓」と現代の子供たち」という文章が収録されている。

そこでの発言をそのまま信じるならば、高畑が『火垂るの墓』に読み取ったのは、現代日本人の生活力のなさだった。つまり高畑にとって『火垂るの墓』は、太平洋戦争末期の日本人を描いた小説というよりも、むしろ1980年代当時の日本人を描いた作品のように思えたのだ。

出典:Amazon.jp

清太は(岡山で幼少期に空襲を体験した)高畑の同世代人というよりも、「今の若い世代」の人間であるように思えた5。親戚のおばさんの家を清太たちが耐え切れずに出て行くところに高畑は、「物質的に恵まれ、快・不快を対人関係や行動や存在の大きな基準とし、わずらわしい人間関係をいとう現代の青年や子供たち」の姿を重ね合わせる6。

さらに高畑は、頼る身寄りがこのおばさんしかいないという点に、「家族の絆がゆるみ、隣人同士の連帯感が減った」現代社会を重ね合わせる。「戦争でなくてもいい、もし大災害が襲いかかり、相互扶助や協調に人を向かわせる理念もないまま、この社会的なタガが外れてしまったら、裸同然の人間関係のなかで終戦直後以上に人は人に対して狼となるにちがいない」7。

戦争がもたらした悲劇ではなく、人間同士の絆の希薄さを描いた作品として『火垂るの墓』を読むこと。このような解釈こそが、高畑がいろいろなところで言っているように8、『火垂るの墓』が「反戦」作品ではないことの大きな理由だろう。

だが、こうした高畑の意図がこのアニメ映画を見た人にうまく伝わったとはとても思えない。高畑自身、自分の思っていたような反応が得られなかったことに落胆し、「反省させられた」と率直に述べている9。

思惑が当たらなかった理由はいくつかあるだろうが、何と言っても大きいのは、この作品のリアリズムが見る人を圧倒する点だろう。

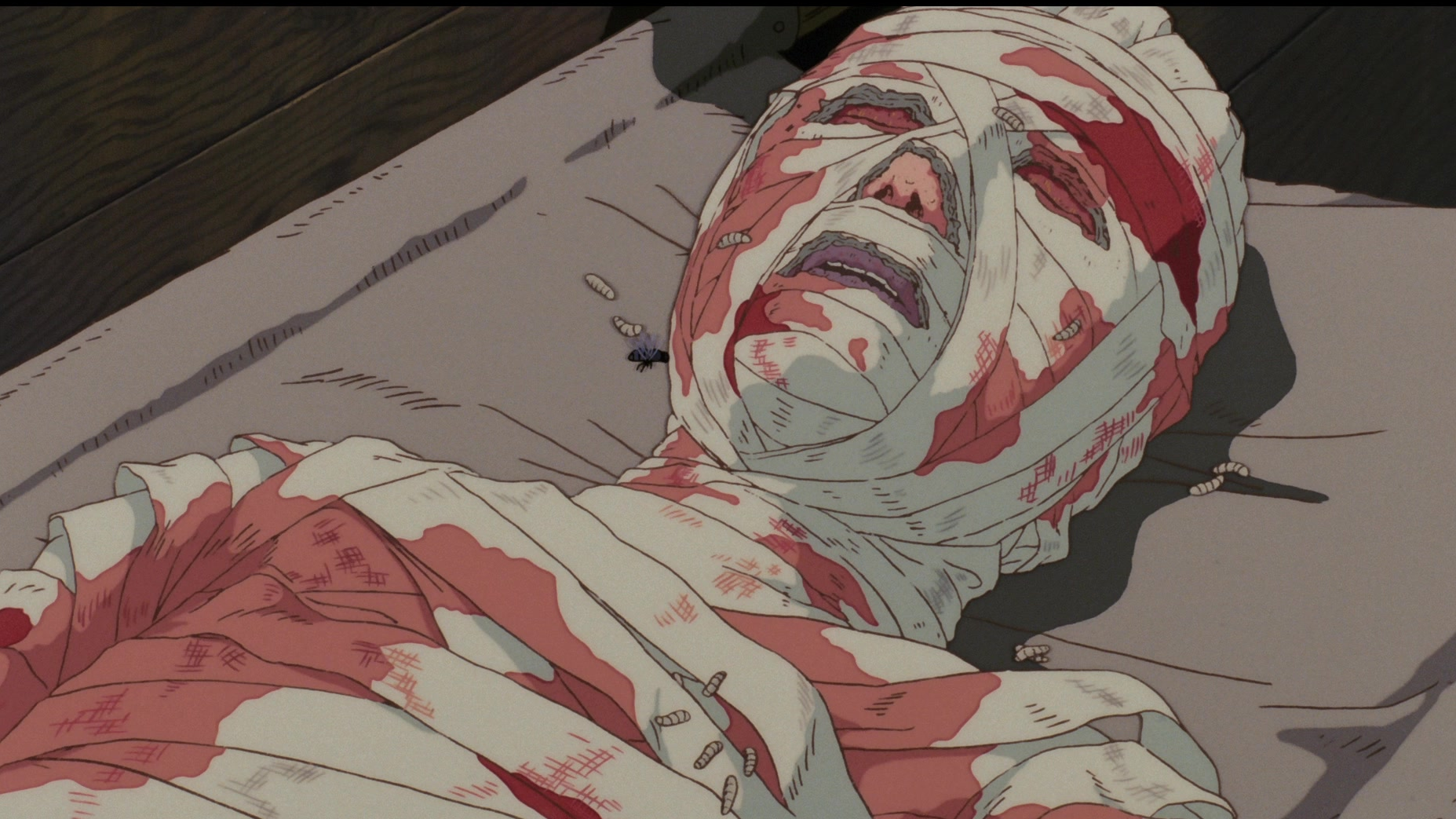

焼夷弾によって焼け落ちる街、その後に広がる焼け跡の風景、黒焦げになって横たわる人々、ウジ虫の這い回る遺体、櫛で髪をすくとこぼれ落ちるシラミ、栄養失調でやせ衰えた身体に広がる湿疹……。

© 野坂昭如/新潮社, 1988

こうしたリアリズムによって、観客は、兄妹が遭遇する苦しい出来事を追体験させられ、妹・節子の死という結末に至るまで目を逸らすことを許されないといった厳しい状態に置かれる。こんなふうに見る人に迫ってくるリアルなものを「戦争の悲惨さ」といった言葉で形容するのは、決して間違ったことではないように思える。

ここにこの作品の過剰なところ・異常なところがある。他の高畑作品ではもう少し緩い形で「現実」が示されるのに対して、『火垂るの墓』では、「現実」の酷薄さが過度に強調して描かれる。何というか、人間の善性を素朴に信頼したり賞賛したりするような態度に対して、それを徹底的に批判したいというような、強い攻撃性がここには認められるのだ。

あえて単純化して言ってみれば、高畑アニメは、人間の生命力に焦点を当て、それを称揚しようとしてきた。高畑は、人間の生命力を、とりわけ庶民の生活力に、つまり日々の生活を淡々と営んでいくことに見出す10。

「そのうちなんとかなるだろう」(『おもひでぽろぽろ』)、「どっこい生きてる」(『平成狸合戦ぽんぽこ』)、「ケセラセラ(なるようになる)」(『ホーホケキョとなりの山田くん』)。

これらのフレーズに端的に示されるように、極端に振れずに、「適当」であることを良しとする楽観的な生の力強さが肯定される。

こうした側面からするならば、高畑は、戦争があってもしぶとく生き続ける庶民の生は肯定するとしても11、原作小説の清太に示されるような破滅的な生き方には、最初から否定的だったろう。

そうだとすれば高畑は、原作に抵抗する形で、小説とは違った別の清太像を打ち出そうとしていたとは考えられないだろうか。

もうひとりの清太

この別の清太像については、「「火垂るの墓」と現代の子供たち」の次のような箇所に明確に示されている。

物語の悲惨さにもかかわらず、清太にはいささかもみじめたらしさがない。すっと背をのばし、少年ひとり大地に立つさわやかささえ感じられる。十四歳の男の子が、女のように母のようにたくましく、生きることの根本である、食べる食べさせるということに全力をそそぐ。

人を頼らない兄妹ふたりきりの横穴でのくらしこそ、この物語の中心であり、救いである。苛酷な運命を背負わされたふたりにつかの間の光がさしこむ。幼児のほほえみ、イノセンスの結晶。

清太は自分で妹を養い、自分も生きようと努力し、しかし当然、力及ばず死んでいく。12

ここで示されている清太像は、頽廃的で自滅的な(小説のほうの)清太とも、現代の若者の似姿としての清太とも、関係ない。この清太は、生の称揚という主題からそのまま導き出されてきた主人公像だと言える。

防空壕の横穴での暮らしは、最終的には凄惨な「ままごと遊び」として相対化されるとしても、どこか秘密基地めいていて、人をワクワクさせるような楽しさに満ちた生活としても描かれている。

清太たちは間違いなく、おばさんの家に居候していたときよりも生き生きしている(引っ越していくときに節子が残していく笑い声の快活さ)。空襲のときに火事場泥棒をする清太にも、突き抜けた明るさがある。

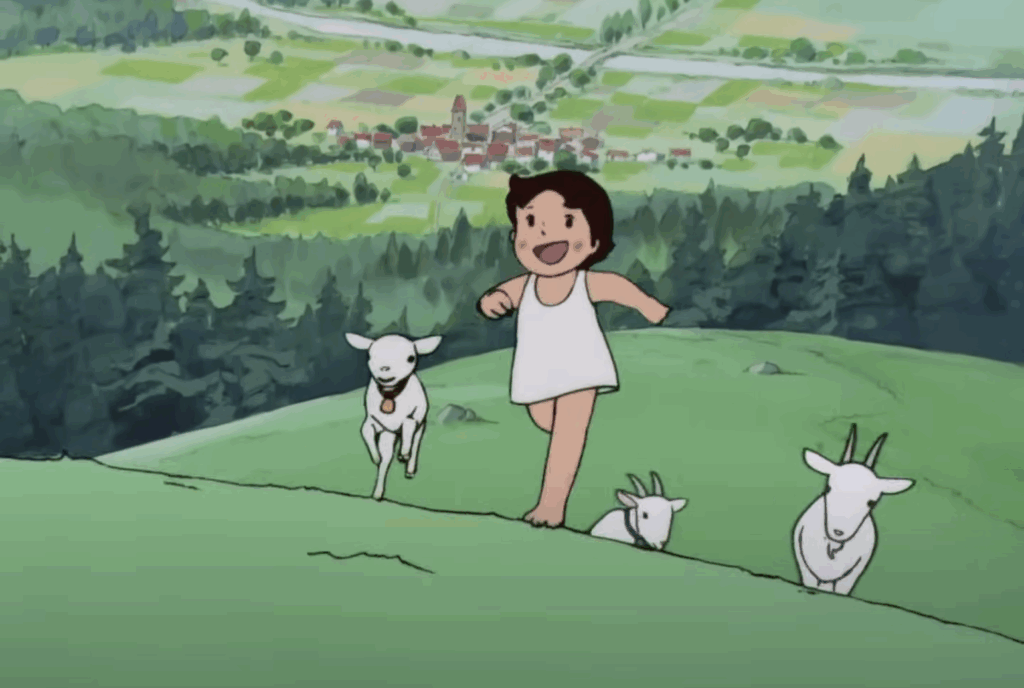

こうした明るさは、『アルプスの少女ハイジ』(1974)第1話で、衣服を脱ぎ捨てて、草原を大はしゃぎで走り回ったり笑い転げたりするハイジの解放的な生命力描写とあまり変わらないのではないか。

©ZUIYO

子供たちが、自分独自の仕方で世界と触れ合っていく中で、徐々に生命力を育んでいき、その力を困難を打開するためのエネルギーに変えていくこと。それは、『ハイジ』、『母をたずねて三千里』(1976)、『赤毛のアン』(1979)といった、これまでの高畑作品で肯定的に描き出されてきた価値だ。

ここでひとつの疑問が湧く。

ここまで見てきたように、高畑は、どんな苦境にあったとしてもしぶとく生き続ける庶民の生命力を肯定していた。そうだとすれば、そうした生のオプティミズム(楽天主義)はその終わり、つまり誰にでも訪れる死にあってはどうなってしまうのだろうか。とりわけ『火垂るの墓』に描き出されているように、その死に何の救いも伴っていないとすれば、生のオプティミズムは「結局のところ人間は死ぬ」というニヒリズムに還元されるのではないだろうか。

ヒルダの姉妹たち

高畑アニメには、生の称揚というその主題に合致するように、つらい境遇にありながらも健気に明るく振る舞う、生命力に満ちた少女たちがいる。

『パンダコパンダ』のミミ子、『アルプスの少女ハイジ』のハイジ、『赤毛のアン』のアン、『じゃりン子チエ』のチエ。節子が基本的に持ち合わせている明るさも、こうした少女たちと似通っている。

だがその一方で、高畑アニメにはどこか暗い影を、もっと言えば死の影を背負った少女たちがいる。節子は死との関連で、こちら側の少女たちとも関わりを持っている。

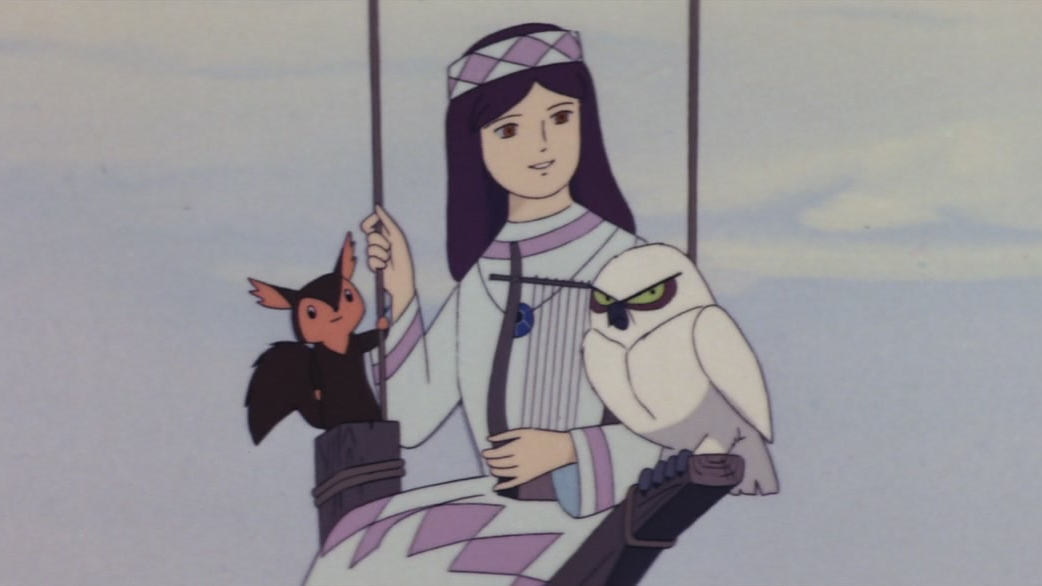

死の影を帯びた少女の代表は『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968)のヒルダである。

©東映

ヒルダは悪魔に打ち滅ぼされた村の唯一の生き残りだ。周囲からその来歴を厭われて、彼女は居場所を失い、孤独になり、その結果、悪魔の妹になることを自ら選ぶ。

ヒルダは完全に闇に染まったわけではなく、内部に光をも宿していて、その葛藤が物語の展開に大きな意味を持つことになる。最終的には光の側が勝つとしても、それまでは自分の本性を押し殺し、どことなくいつもうわの空でいる生気のない少女として描かれる。

同じように、生命力を欠いた、ヒルダの姉妹たちとでも呼べるような少女の系列が高畑アニメには影のように潜在している。

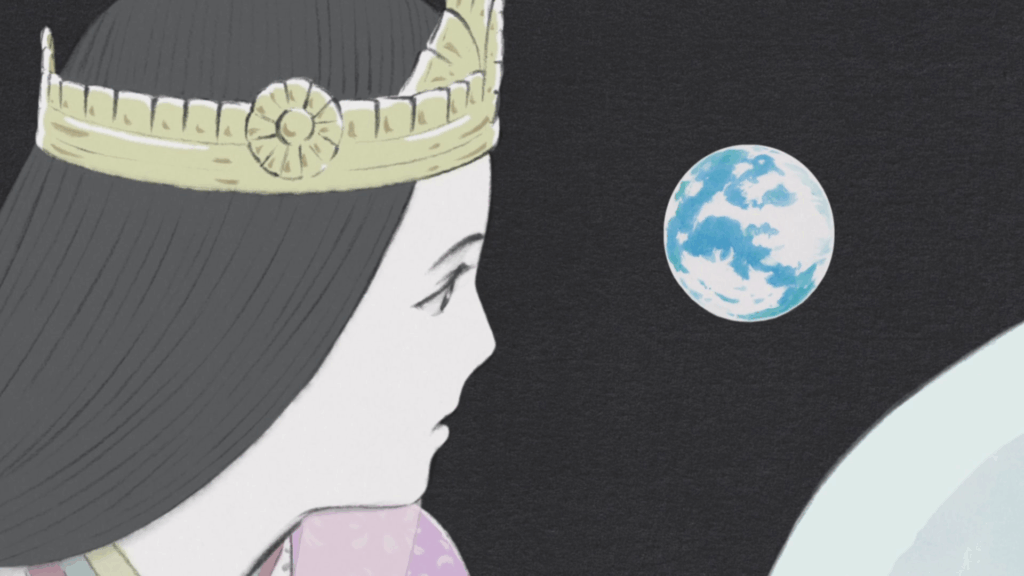

アルプスの山から遠く離れてフランクフルトの都市で病み果てるハイジ(『アルプスの少女ハイジ』)、母のいない寂しさを表に出すこともなく旅芸人生活の中で孤独を押し殺すフィオリーナ(『母をたずねて三千里』)、周囲の無理解から自身の欲望を全面的に羽ばたかせることのできない小学5年生のタエ子(『おもひでぽろぽろ』)、そして都での窮屈な暮らしを送る中でこの世の生を否定するかぐや姫(『かぐや姫の物語』)。

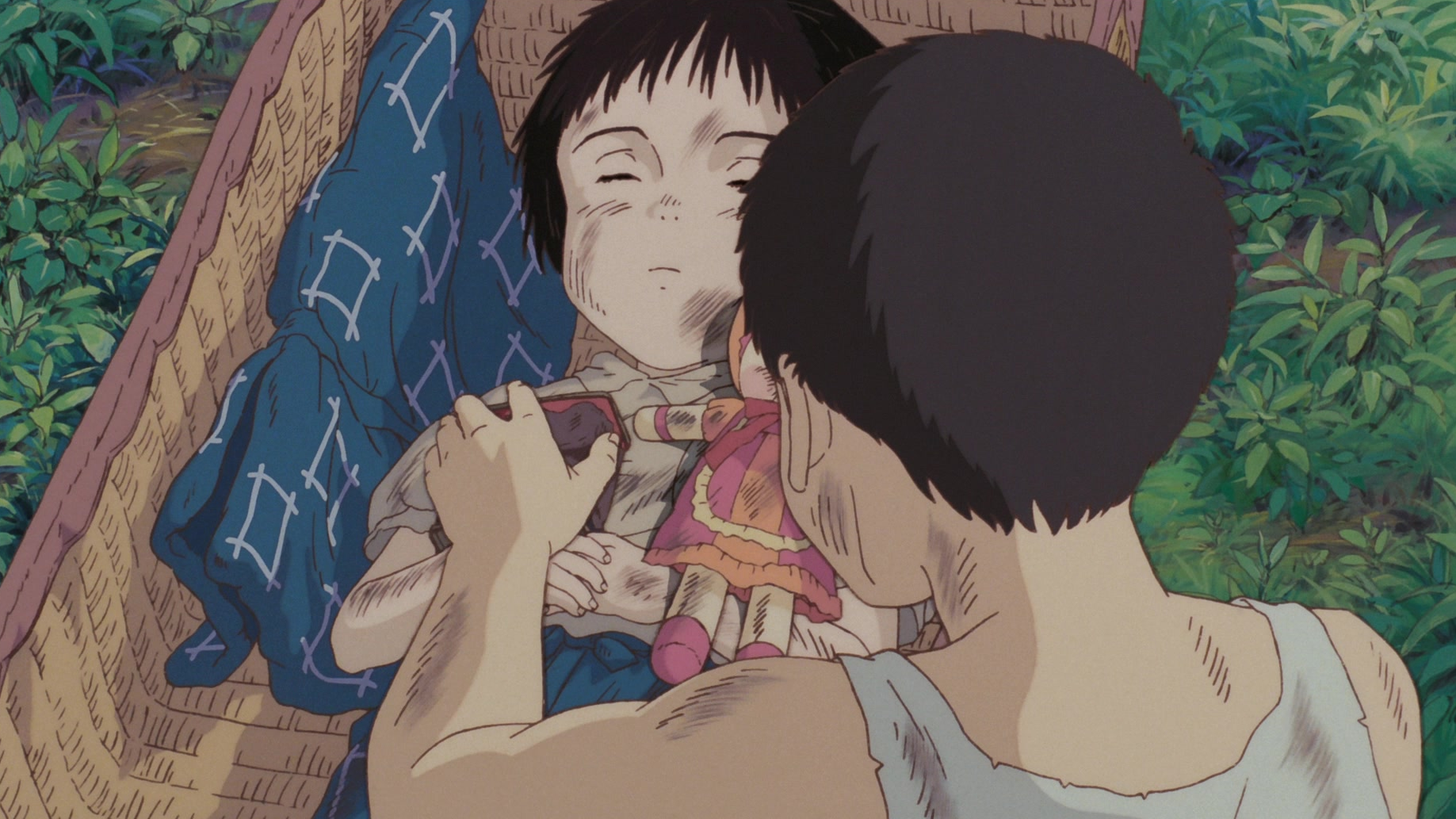

こうした少女の多くは最終的に生の側に戻ってくるとしても、その暗さのうちに独特の魅力を宿している。こうした病んだ少女の魅惑のもっとも結晶化された姿が『火垂るの墓』の節子ではないかと思うのだ。

しかし、そこには決定的な違いもある。

他の少女たちが自分の感情を押し殺すという形で精神面から死の匂いを漂わせているのに対して、節子は明るさをいつまでも保ち続ける。死が蝕むのは彼女の身体だけだ。言ってみれば、節子の無垢は、死に対しても開かれているのであって、自分が死ぬというイメージから生命力を奪われることがない。

無垢という形で節子に結晶化された死のイメージは、死から生へ(闇から光へ、暗さから明るさへ)と反転することのない(つまり否定的な形で捉えられることのない)純粋さを獲得することになったのだ。

ここに立ち現れているのは穏やかな安らぎとしての死である。再三述べているように、『火垂るの墓』では死を描くに際して何の救いももたらされないわけだが、あえて言えば、死そのものが救いになっている。つまり、生の苦しみから解き放たれる救いとして死が描き出されているのだ。

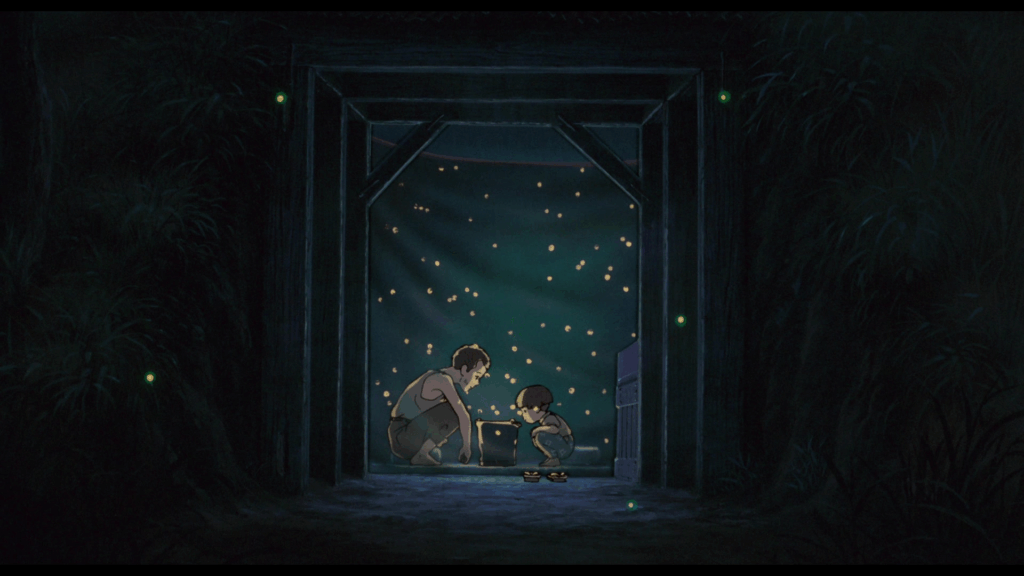

原作小説に立ち返ってみるならば、横穴生活に美しさが見出されるのは、この生活がいずれ破滅的な終わりを迎えるという儚さを背景にして描かれているからである13。蚊帳の中に無数のホタルを解き放つという有名なシーンが象徴しているのも、この脆く儚い「美」だろう。

© 野坂昭如/新潮社, 1988

野坂昭如は、兄妹にとってあらゆるものが「キラキラ光ってみえた」のは彼らが「末期の目」で世界を見ていたからだという14。つまり、死が生のあらゆる執着を洗い流した、というわけだ。

原作の『火垂るの墓』はそうなのかもしれない。だが、アニメ映画で試みられているのは、無垢なものが持つ輝きを美しく描き出そうとすることだったように思える。

清太のほうは、頽廃的な意識に囚われていた可能性もある。しかし節子は、自分が死ぬなどと一時も考えることなく死んだのではないだろうか。

2人の暮らしは、真の生活からはほど遠いままごと遊びだったのかもしれない。だが、節子にとっては、そうした遊びと実生活の区別はあってなきに等しいものだったろう。

言ってみれば、清太はままごと遊びを「生活」の水準にまで昇華させたのである。彼は、現実世界に対するシェルターを構築し、節子の無垢を温存しようとした。戦争という現実がもたらす悲惨さを彼女に見せないようにした。節子の短い生が続く間だけ、この世界が美しい場所であると示そうとしたのだ。

こうした意味でこの横穴は、節子という死の天使に捧げられた一大王国だったと考えられるのである。

苦しみのない静謐という点で、高畑にとって死は魅惑的な彼岸だったのではないだろうか。誰にでも訪れるという点で死は平等であり、死んだ人間の間には争いは起きない。高畑が嫌う戦争も支配/被支配の関係もそこにはない。

「結局のところ人間は死ぬ」という想念のうちにユートピアの実現がある。こうした発想は間違いなくニヒリズムであるが、高畑はこうした考えを密かに持ち合わせていたのではないだろうか。つまり、高畑の表の主題が庶民的な生の肯定にあるとすれば、それを背後から支えていたのは「結局のところ人間は死ぬ」というニヒリズムだったのではないか、ということだ。

高畑アニメにおける死

庶民的な生の肯定がとにかく生き続けることに価値を置くとすれば、死は大きな難題として、オプティミストの前に立ちはだかるだろう。

もちろん、十返舎一九の「此世をばどりやお暇に線香の煙と共に灰左様なら」や葛飾北斎の「人魂で行く気散じや夏野原」といった辞世の句に顕著に示されているように、死をユーモラスな形で引き受けるのが庶民的な生の究極形態だと考えることもできる。

高畑勲も基本的にはこうした立場を支持していただろう。例えば『ホーホケキョとなりの山田くん』(1999)のあるエピソード。そこでは芭蕉の「やがて死ぬけしきは見えず蝉の声」が引用されるが、この句には、横溢する生命力の背後にいずれやってくる死を感じ取るという無常観が詠まれている。しかし高畑は、この着想をひっくり返し、もうすぐ死ぬはずなのにその気配をまったく感じさせない(末期がんの老婆)というふうに、ユーモラスな視点によって死の重みを軽くしようと試みている。

そうだとしてもやはり、死の絶対性は、生の外部に位置づけられるように思える。言い換えれば、死は、生の外側にあって、あらゆる価値を相対化するのではないだろうか。

この点で高畑には、2つの分裂した視点が並存しているように思われる。ひとつは庶民の生活を共感的に暖かく見つめる視点。もうひとつは描き出す対象を醒めたまなざしで突き放し、相対化して捉えようとする視点である15。

夢からの目覚め

すでに『火垂るの墓』で見てきたように、高畑は、幻想に現実を突きつけることによって、それを見ている人々(観客)を目覚めさせようとする。ここから言って、高畑作品の中で実際に夢からの目覚めがどのように取り扱われてきたのか、という点は注目に値する。

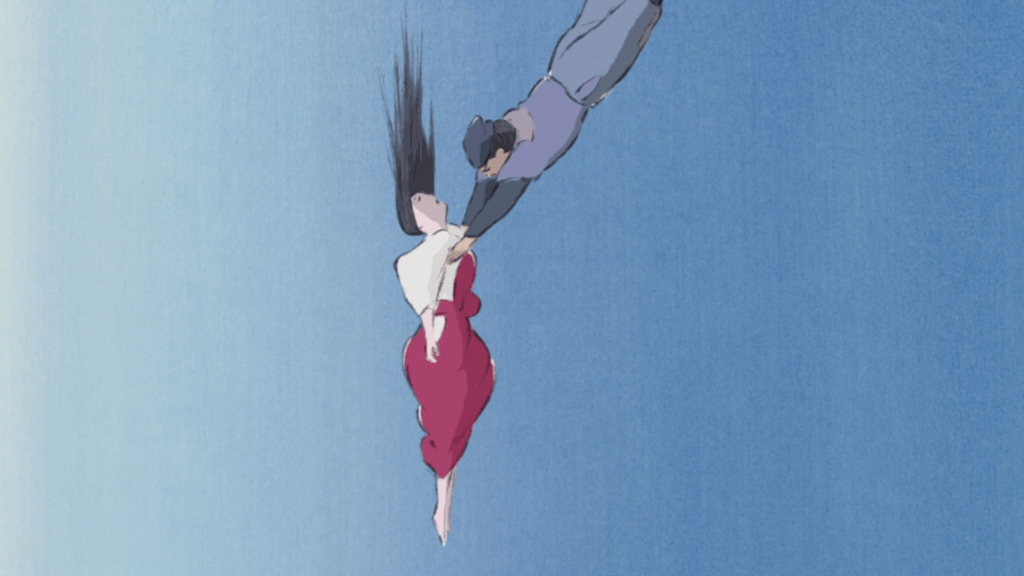

例えば『かぐや姫の物語』(2013)。物語の中盤に、都での鬱屈した生活に嫌気が差していたかぐや姫が、田舎暮らしのときの兄貴分である捨丸(すてまる)と再会するシーンがある。意気投合した2人は駆け落ちをし、空中を自由に飛び回る。しかし、月の住人に逃避行を目撃されて、かぐや姫は海に落下する。その直後のシーンで、夢から目覚めた捨丸の姿が描き出される。彼は夢の余韻に浸りつつも妻と子のもとに戻り、かぐや姫は牛車で都に帰っていく。

© 2013 Isao Takahata, Riko Sakaguchi/Studio Ghibli, NDHDMTK

ここで突きつけられているのは、2人が子供時代のときのように心を通い合わせることはもうないのだ、という醒めた現実である。

この例だけで言えば、何らかの理想や幻想があって、そこにどうにも動かしがたい現実を突きつけることで、それをあざ笑うといったシニシズムが噴出しているように見える。だが高畑のまなざしは、こうした素朴なシニシズムをまずは超え出ていると考えるべきだろう。というのは、高畑の醒めたまなざしは、現実逃避的な夢想からの目覚めだけでなく、暗い不安が生み出した悪夢からの目覚めにも向けられているからだ。

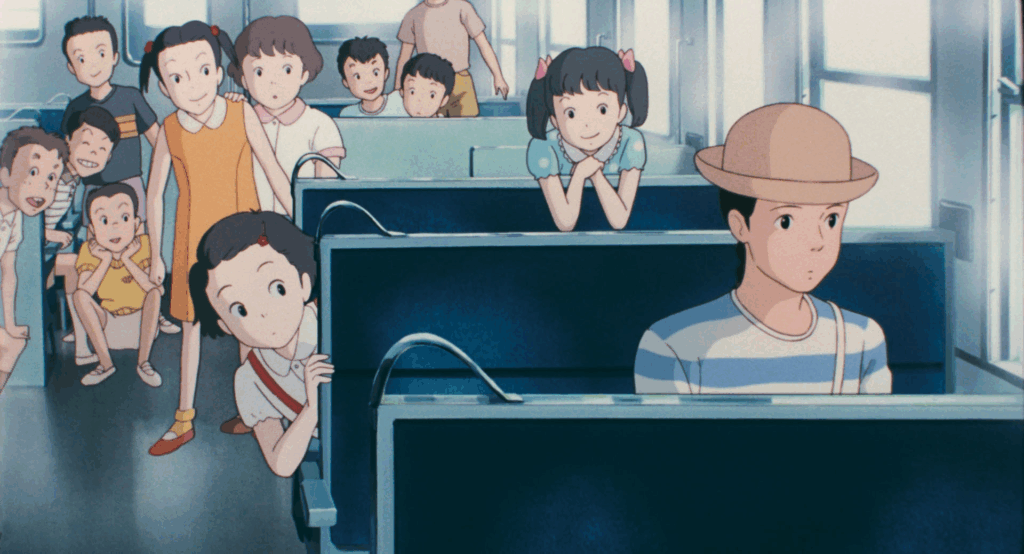

例えば『アルプスの少女ハイジ』においてヤギのユキが殺されるかもしれないという不安の中でハイジが見た夢(第14話)、あるいは『母をたずねて三千里』において母とはもう生きて会えないのではないかという不安の中でマルコが見た夢(第21話)。

©ZUIYO

これらのエピソードでは、こんなふうに不安を抱いたとしても、それが単なる気苦労でしかなかったことが、その後の物語展開によって明らかとなっていく。

つまるところ高畑のまなざしは、良きにつけ悪しきにつけ、未来の出来事をあれこれと想像して希望や不安を抱くといった、欲望する存在としての人間の業に向けられているのである。こうした人間の振る舞いをシニカルに捉えるというよりも、それこそが人間の持ち味であるといった具合にユーモラスに受け取るところに高畑の本意があるだろう。

苦しい境遇に置かれたとすれば、そこからの出口を夢想してしまうのが人間であり、いろいろともがいてもうまくいかずに鬱屈してしまうのも人間であり、さらにはそこからまた新しい歩み始めるのも人間である、と。

こうした視点を持ち合わせているからこそ、高畑は、『赤毛のアン』を「ユーモア小説」というふうに解釈できたのだろう16。

夢を見、目覚め、一喜一憂する人間。だが、こうした人間の姿を肯定できるのも、人はその後も生き続けるという前提があってこそだろう。人間はやがて死ぬ。だとすれば、夢からの目覚めも限定的なものと言わざるをえない。もっと言えば死は、生それ自体をひとつの夢にして、そこからの最終的な目覚めを促すのではないだろうか。

『火垂るの墓』において高畑が醒めたまなざしで見つめているのも、この意味での真の目覚めだと言える。

「静止」による死の表現

高畑アニメにおける死の主題に敏感だったのは映画監督の大林宣彦である。彼はアニメーションという形態で死を描くことの特殊性に注目しながら、次のように述べる。

もともとアニメーションというものは、紙の上に描かれた動かない一枚一枚の絵が、コマを重ねることによって動き出し、命を持つ。これは何もアニメーションに限らない。実は実写劇映画でも同じことです。連続して撮られた実写の動きも、フィルムの一コマ一コマは静止した一枚の写真ですからね。これは、つまり映画というものはコマを重ねることで“生きる”ということなんですよ。だから、アニメーションの一コマという以上に、映画の一コマはもともと“死”なんです。17

高畑さんの『火垂るの墓』を見たら、「ああ、アニメのひとコマだ。“死”だ」と。あの節子を、ひとコマで描いたから“死”になっていたんです。18

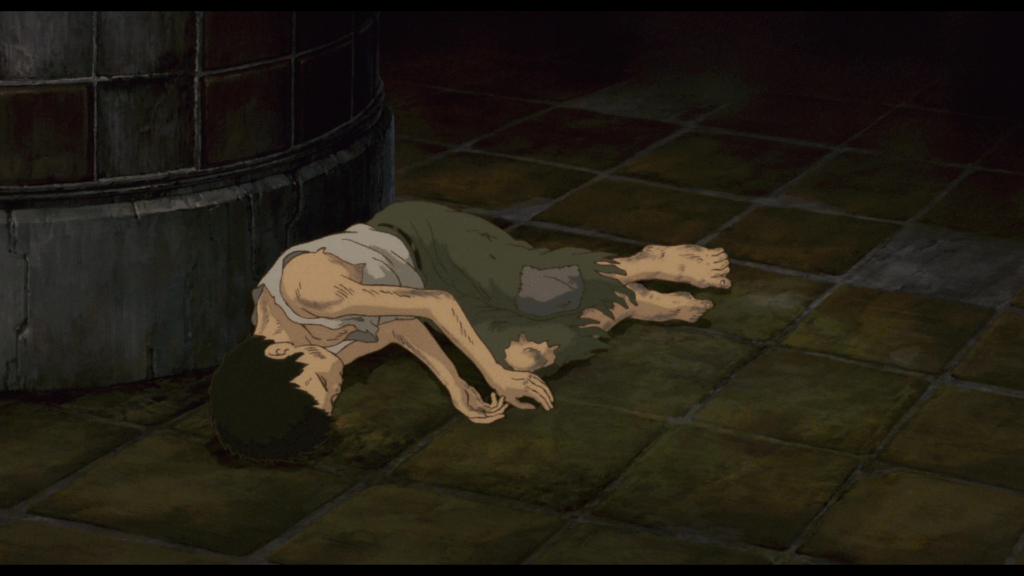

『火垂るの墓』の死の描写は、節子だけでなく、清太と母の2人を加えて、計3回出てくる。それらの描写においては、みな同じように、それまで生きていたのが次の瞬間には事切れているという、生と死の境目を印づけることが試みられている。そして、そんなふうに死へと至った瞬間は、大林が述べるように、静止によって、一コマの絵によって表現される。

横臥している人の絵があれば、それで死を描いているということにはならないだろう。その前段には微弱ながらもまだ命の火が燃えていることを示す描写があり、それが燃え尽きるまでの過程すべてが死の表現だと言える。言い換えれば、こうした前後関係の中で捉えられたときにおいてのみ、アニメ表現としての静止が意味を持つわけである。

© 野坂昭如/新潮社, 1988

「一枚の絵に戻そうという高畑」の試み19。これは、大林が「アニミズム」という言葉を引き合いに出しながら対比的に述べているように、死んだもの(動かないもの)に命を吹き込むというアニメーションの一般的な定義の背後に常に潜んでいる傾向性だと言える。

補足的な説明を加えておけば、アニメにおける静止、いわゆる「止め」はありふれた表現であって、単に動かないことがアニメにおいて特別な意味を持つのではない。大林の驚きは、高畑の静止表現がアニメそのものの死を、つまりアニメの外部を指し示すものとして使用されていた点からもたらされているだろう。言い換えればこの静止表現は、アニメ世界への没入を促すのではなく、見ている人を画面の前で立ち止まらせ、むしろそこから引き離すような効果を持っているように思える。

もちろん、庶民的な生の肯定という高畑の表の主題からしても、生き生きとした運動というアニメーションの原理は、彼の作品の至るところに見出される。だが、大林が注目したような死の表現が高畑にあって特徴的なのは、何かが起こっていることそのものよりも、その出来事の終わりを注視するというリアリストの目を高畑が持ち合わせていたからだろう。

『ぽんぽこ』の2つの死

ここで『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994)に目を向けてみたい。

多摩丘陵に住むタヌキたちが、ニュータウン開発阻止のため、人間に戦いを挑むが、あえなく敗北し、人間との共生を余儀なくされる。これが『ぽんぽこ』の大まかなあらすじである。

このような物語展開に、太平洋戦争における日本の敗北を重ね合わせるのはやや強引な見方かもしれない。だが、仮にそのように解釈できるとすれば、戦争に敗れたとしても「どっこい生きてる」庶民の生命力を肯定するのがこの作品の核心だと言えるだろう。

だが、『ぽんぽこ』はそれと同時に、敗北がもたらした死の代償をもはっきりと描き出している。

印象的なのは急進派のタヌキたちが機動隊に向かって特攻し、討ち死にするシーンだ。トラックに轢かれたタヌキたちは杉浦茂調のユーモラスな姿になって、「トホホ、人間にはかなわないよ」と呟く。そしてそのあと、写実的なタヌキの姿に戻って、無残な死体が一コマの絵として示される。

© 1994 Isao Takahata/Studio Ghibli, NH

ここには2つの死が描き出されている。ひとつは「トホホ」と言って死ぬマンガ的なタヌキの姿。これはユーモラスな形で死を引き受ける庶民的な生の最終形態を示しているだろう。また、その戯画化された姿は、スラップスティックなアニメーション(カートゥーン)を示唆しているとも考えられる。この種のアニメーションのキャラクター(トムとジェリーのような動物たち)は基本的に不死であり、叩き潰されても細切れになっても生き続ける。

他方で写実的な形で示されるのは、静止した1枚の絵である。ここには動くことのない死骸だけがある。これはアニメの極限を示しているだろう。

高畑は、このように2通りの死を描き分けることによって、庶民的な生の行き着く先を冷徹に注視すると同時に、夢としてのアニメーションの終わりをも明確に印づけていた。

こうした二重性は『ぽんぽこ』のラストシーンにおいても反覆されている。ゴルフ場で再会したタヌキたちが狸囃子に興じる中、上々颱風の陽気な音楽が流れ、エンドロールへと入る。その最後の画面に映し出されるのは、都心から間断なく延びる東京の夜景である。これはタヌキたちにとっては絶望的な風景だろう。終わることを知らない人間の侵略が示唆されているのだから。

© 1994 Isao Takahata/Studio Ghibli, NH

しかしながらこのラストは、悲壮感に満ちてはおらず、どちらかと言えば明るい雰囲気を湛えている。敗北したけれども陽気に生き続ける庶民の生活力が肯定されているとも受け取れるし、明るく暮らす庶民の生活の背後には無数の犠牲者がいて、その悲劇が終わることはないだろうといった悲観的な見通しが示されているとも考えられる。そのどちらかに極端に傾斜することなく、両者の間に均衡を見出すというのがこの作品の落着点だと言える。

こうした点で『ぽんぽこ』は、ニヒリズムの噴出をギリギリのところで抑制していた作品だった。もしニヒリズムがあからさまに噴き出していたとすれば、「結局のところタヌキも人間もみんな死ぬ」という考えこそが、勝者/敗者という分断を取り除く彼岸のユートピアになっていただろう。

死の平穏、死という形での平等。しかし、死がすべての終わりではなく、そこから残るものがあるとすれば、どうだろうか。

端的に言って、死者の存在はそうした余剰でありうる。死者は、死という一線を越えても、生者に対してその存在を主張し続ける。なおかつ、死者は、生者と対話できないがゆえに、その存在(不在と言ったほうが適切かもしれない)には過剰な意味が付与される。さらに、亡霊のように、死者が再びこの世に立ち現れる場合には、死の平穏を乱すもの(生者が死者に負っている負債)が示唆される。

『火垂るの墓』の中で高畑が原作には登場しない清太たちの亡霊を登場させたことには、どこか謎めいたところがある。死のうちに安らぐことなく、かといって(生者がそうであるように)何かしらの変化に身を委ねるわけでもない。

夢を見ている人がいなくなったのに、夢だけがそこに残っているといった状態。こんなふうにいつまでも残り続ける夢こそ、高畑が真に対峙すべき課題だったとは言えないだろうか。さらに言えば、こうした残り続ける夢の主題は、アニメの存在そのものを暗示してはいないだろうか。

© 野坂昭如/新潮社, 1988

残り続ける夢

おそらく高畑勲は、『火垂るの墓』の小説から死者のまなざしを感じ取ったのだろう。この小説のどこかにそうしたまなざしが描写されているというのではない。そうではなく、死者のまなざしへの応答として、この小説が書かれた、ということだ。

死者のまなざしが具体的にどのようなメッセージを発し、何を要求しているのかははっきりしない。というよりもむしろ、何らかの訴えをそこから読み取ってしまうのが、死者のまなざしの効果だと言える。

節子は「なぜ私は死んだのか」という問いを発しているのかもしれない。「なぜ私が死に、お前は生きているのか」と問うているのかもしれない。

しかし実際のところ、死者は言葉を発するわけではない。作中でそう描かれているように、彼らはただ見ているだけである。

清太と節子の亡霊を登場させた意図について高畑は、以下のように説明をしているが、解釈の幅をかなり広く持たせているように思われる。

日本の幽霊は、心のこりや、しのこした事があって現世への想いが断ち切れなくて現れるものらしいです。でも、そういういわゆる幽霊でなくても、無宗教の人が「亡くなったお父さまがきっと天国から見守ってくださっている」とか、「そんなことをしたら死んだおばあちゃんがさぞやお嘆きになるだろう」とか、平気で言います。神に対してではなく、他人の目を一番気にして行動する日本人の「恥の思想」も、どうやら生きている「他人」だけではないようなのです。〔…〕戦後これからどうしていくんだ、戦後四十年たってこれからどうするつもりなんだと問いかけられている、見つめられているという意識をもつことが、いまあらためて必要になっていると思います。そんなことも考えて、二人の幽霊を出しました。20

確かに、亡霊になった清太と節子が現代の神戸の都市を見下ろすというラストショットを考えれば、ここでのまなざしは現代の日本人に向けられたものと考えることができる。だが、ここを除くと、亡霊になった清太が見ているのは過去の自分の姿であり、こんなふうに自分で自分を見る(死んだ自分から見つめられる)というのは、死んだ身内の視線を意識するというのとはかなり異なった経験であるように思える。

さらに言えば、こんなふうに自分から見られていたとしても、生きているときの清太がそのまなざしを意識することはない。むしろここで描かれているのは、見つめられていてもそれに気づくことができない、自分自身と関係を切り結ぶことができないという、とても奇妙な事態である。

© 野坂昭如/新潮社, 1988

高畑の他の作品で、この亡霊のまなざしとよく似ているのは、『おもひでぽろぽろ』のラストで描き出される小学5年生のタエ子のそれだろう。

『おもひで』には、27歳の大人のタエ子と小学5年生の子供のタエ子という、2人のタエ子が出てくる。大人のタエ子が子供時代を回想するという形で、2人のタエ子の物語が交互に描き出される。

ラストシーンでは27歳のタエ子の背後に5年生のタエ子をはじめとした子供たちが現れ、大人のタエ子の決断を後押ししたり見守ったりする。単に過去の自分を回想するというのではなく、過去の自分から見つめられるという奇妙な事態が描き出される。

ここでは何が起きているのだろうか。

このラストシーンで示されているのは、小学5年生のときには思いもしなかった場所へと大人のタエ子が進んでいった、といった状況ではないだろうか。つまり、小学5年生のタエ子が見つめているのは自分の知らない自分の姿、もはや他人になってしまった自分の姿である。

それまで自分と一緒にいて、これからもずっとそばにいると思っていた2人のタエ子が離れ離れになる。大人のタエ子を見送る5年生のタエ子の表情がどこか寂しげであるのは、そうした離別を描いているからであるように思える。

© 1991 Hotaru Okamoto, Yuko Tone/Isao Takahata/Studio Ghibli, NH

「私」が「私」を見るまなざしが、自分自身と関係を切り結ぶことができないという事態。『おもひでぽろぽろ』や『火垂るの墓』で示されるまなざしは、こんなふうに宙吊りになっている。

このまなざしは、言ってみれば、後に残された思念のようなものだろう。それは、死を超えて残り続けるもの、消えずに残った夢の欠片である。

死を超えて残り続ける思念。これは、宮崎駿による『火垂るの墓』解釈にも認められる発想である。宮崎は、亡霊になった清太たちを単なる死者とは違った存在として捉えている。

コプトの修道士たちが、この世との絆を断ってナイルを西へ渡ったように、あの二人は生きながら異界へ行ったのだ。二人が移り住む防空壕は、砂漠の僧窟がそうであるように、二人が生きたまま選んだ墓穴なのだ。兄の甲斐性なしを指摘する者がいるが、彼の意志は強固だ。その意志は生命を守るためではなく、妹の無垢なるものを守るために働いたのだ。

二人の最大の悲劇は、生命を失ったところにはない。コプトの修道士のように、魂の帰るべき天上を持たないところにある。あるいは、母親のように灰となって土に化していくこともできないところにある。しかし、二人は幸福な道行きの瞬間の姿のまま、あそこにいる。兄にとって、妹はマリアなのだろうか。二人の絆だけで完結した世界に、もはや死の苦しみもなく、微笑みあい、漂っている。

「火垂るの墓」は反戦映画ではない。生命の尊さを訴えた映画でもない。帰るべき所のない死を描いた、恐ろしい映画なのだと思う。21

清太と節子が移り住んだ防空壕が「墓穴」であるとすれば、彼らが社会との絆を断ったときに、彼らは、実質的には、もうすでに死んでいたと言えるだろう。もっと言えば、このとき彼らは、時空を超越して、夢の世界に移り住んだのだ。

高畑のまなざしが常に見据えているのは、夢から目覚めた後に、失望の痛みに苦しみながらも、それでも各人が自分なりのやり方で生きようとする、そうした現実の生の歩みである。そうだとすれば、決して目覚めることのない夢の世界を作り上げ、そこに移住するというのは、高畑にとって、生に対する冒瀆以外の何ものでもなかっただろう。

だが高畑は、こうした行き場を失った夢を、寂しげにではありつつも、とても美しく描き出している。それは、節子が死んだあと、彼女が防空壕でひとり遊ぶ様子を描いているシーンだ。

BGMとしてイングランド民謡の《埴生の宿》が流れていることからも明らかなように、兄妹にとっての「家」がこの防空壕であることがはっきりと示される。ここは、清太が節子のことを思い出しているシーンと解釈すべきだろうか。そうとも考えられるが、やはりこれは防空壕という場所に残り続けている夢というふうに考えたほうがいいだろう。

ここで描き出されているあれこれを実際に節子が行ったのかどうかも定かではない。泥団子をほおばるショットがそうした曖昧さを表している。水面に映る自分とじゃんけんをしている節子の姿に端的に示されているように、彼女の無垢がこの場所で永遠化されているのだ。

© 野坂昭如/新潮社, 1988

生の脇道

夢から目覚め、そこからまた生の歩みを始めるとしても、やがていつかは死ぬことになる人間。

こうした死をも含めた人間の生を肯定するというのが高畑の基本的な立場だとすれば、死という限界を超えても残り続ける夢、醒めない夢は、生の確かな歩みを惑わせるつまずきの石であるだろう。

そうした夢は、生きて死ぬという人間のあり方からすれば余剰であり、死の冷たい平穏を妨げる余熱であるだろう。

しかしながら、このように夢につまずくことが生にとって必然だったとすれば、どうだろうか。生とは常に生き損なうことだとすれば、どうだろうか。

こうした観点から「醒めない夢」というモチーフを全面的に取り上げ直したのが、高畑勲最後の作品『かぐや姫の物語』だったように思われる。

『かぐや姫』は『アルプスの少女ハイジ』とよく似ている。

2つの作品に共通して見出される思想とは次のようなものだ。人間が本来持っている生の力を引き出すためには、自然の中で地に足の着いた生活を送る必要がある、逆に言えば都市生活は生の力を大きく削いでしまう可能性があるのだ、と。

こうした主張は、『ハイジ』にあっては、フランクフルトでの鬱屈した生活から再びアルプスの山に帰っていくことでハイジの病が癒える、という展開によって強調されていた。

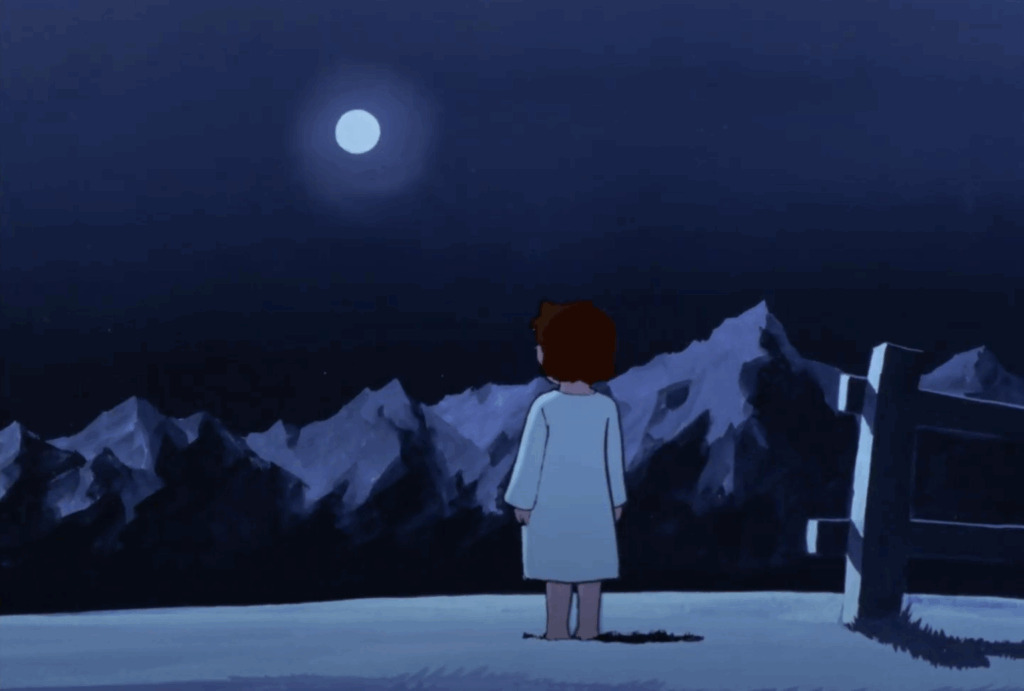

だが『かぐや姫』の場合、かぐやが再び山里に戻ることはない。山里に帰ろうと試みる展開が2度ほどあるが、どちらも都の外には出られず、単に夢を見ていただけなのかもしれないという曖昧な含みを後に残すだけになっている。

この意味で『かぐや姫』の物語展開は、もしハイジがフランクフルトからアルプスに戻らなかったらどうなっていたか、という仮定を実演したものと考えられる。最悪の展開であるが、ありえない話ではないだろう。病という形で示されるハイジの訴えを誰も聞き届ける人がいなかったとすれば、彼女はどうなっていただろうか。ここでほのめかされているのは、行き詰まった生の出口としての死である。

ハイジは、この世ではもう二度と体験することができないかもしれないアルプスでの生き生きとした生活を、夢遊病という無意識の形で、つまり実際の生活からは切り離された夢の中で送る。 生が否定される地点において、その残滓として夢が生じるのである。

©ZUIYO

こうした類比から何が言いたいのかというと、『かぐや姫』は『竹取物語』を死という側面から読み直した作品なのではないか、ということだ。

もちろん、このアニメ映画のどこにも、月が死の世界であるとは明言されていない。だが、月の世界がこの世に対する何らかの彼岸として位置づけられているのは間違いないし、月からの使者が(臨終した者を迎えにやってくる)来迎図を模して描き出されているところなどには、はっきりと死のニュアンスを感じ取れる。

いずれにしても、かぐや姫はこの世の生を否定し、彼岸へと旅立つことになった。

興味深いのはラストシーンだ。そこでは、月を見上げる人々の姿と、天上から地上を一瞥するかぐや姫のまなざしが示される。ここにおいて月は死者のまなざしと化している。『おもひでぽろぽろ』のタエ子や『火垂るの墓』の清太のように、かぐや姫=月は、どこか寂しげに生者たちを見つめている。

© 2013 Isao Takahata, Riko Sakaguchi/Studio Ghibli, NDHDMTK

ここには月の美しさに対するひとつの解釈がある。月には冷たい澄んだまなざしがたたえる美しさがあり、それは、天上にあって誰の手も届かない孤高によって際立っている。だがそこには一抹の寂しさもある。それは再び地上に戻りたいという望郷の念を示している、と。

だが、かぐや姫のまなざしは、単に寂しさだけをたたえているわけでもない。月に赤ん坊の姿が映るという『かぐや姫』のラストショットにはっきりと示されているように、このまなざしのうちにはどこか無垢なものが、つまり「生まれ出たい」という欲望が示されている。

「生まれ出たい」というのは、人間にとって不可能な欲望である。人は「生まれ出たい」と思うことなく、この世に生まれ出てくる。だから「生まれ出たい」という欲望を人が抱くのは、その生がどこかで行き詰まるときだ。しかしそれは、単なる生の否定ではなく、再び子供に戻ってもっとよく生きたいという意思を表している。

十全に生きられないからこそ「生まれ出たい」という欲望が生じ、その思いが夢になって後に残る。わらべ歌が人から人へと歌い継がれるように、この夢は生者の間を伝播する。こうした夢に惹きつけられて、その生の道行きを踏み外す人が出てくるかもしれない。しかし、そうした逸脱すらも『かぐや姫』では肯定されているように思える。

© 2013 Isao Takahata, Riko Sakaguchi/Studio Ghibli, NDHDMTK

この(生死をめぐる)大局的な観点においては、その軸足が人ではなく夢のほうに置かれているだろう。生きて死ぬ個体としての人間ではなく、人から人へ受け継がれるものが問題になっている。そして、この受け継がれるものは、社会的な共有財産といったものではなく、むしろ人を惑わせたり迷わせたりする類のもの、他人の生の残滓としての夢である。

人の生にはその十全な道行きを妨げるような何かがあり、むしろ横道に逸れることこそが生の本質である。こうした考えにニヒリズムの生じる余地はないだろう。というのは、軽率な行為にこそ人間の生の本質が見出されているからだ。

ある意味では、実際にこの世に生まれ出てきたことこそが、もっとも軽率な行為だとは言えないだろうか。

何かが終わる場所に別の何かが始まる兆しを見出すこと。ここにアニメ作家としての高畑勲の本領が認められるだろう。

死んだものを生きたもののように見せかける、あるいはあらゆる分解や切断にも耐え続ける不死(のキャラクター)といったアニメーションの方向性とは異なって、静止という死の瞬間に夢の余韻を漂わせること。こんなふうに残り続ける夢を現実の風景と重ね合わせ、変革の芽を発見させること。

ここに拡張されたアニメの領域がある。

おわりに──ピラミッドのある世界

残り続ける誰かの夢を通して現実を見ること。この方向性へとアニメを開いていくことは、高畑のいわゆる「アンチ・ファンタジー」の立場と同じだろうか。同じだとしても、そこには、作品という余剰がある。夢と同様、作品は、作者のコントロールから離れ、作者の意図を裏切って、自己を主張し出す。

一方で高畑は、リアリストとして、単に幻想の世界に人を閉じ込めるだけのアニメ、夢から人を目覚めさせない「ファンタジー」を批判する。しかし、そうは言っても、高畑のアニメもまた、ひとつのまとまりを持った世界として構築されている以上、それ自体が人々を誘引する「夢」になっているとは言えないのだろうか。

もっと言えば、その主張とは裏腹に、高畑アニメの表現は、過剰に豊かである。表現の水準だけで、とても大きなものを目指す結果になっている。

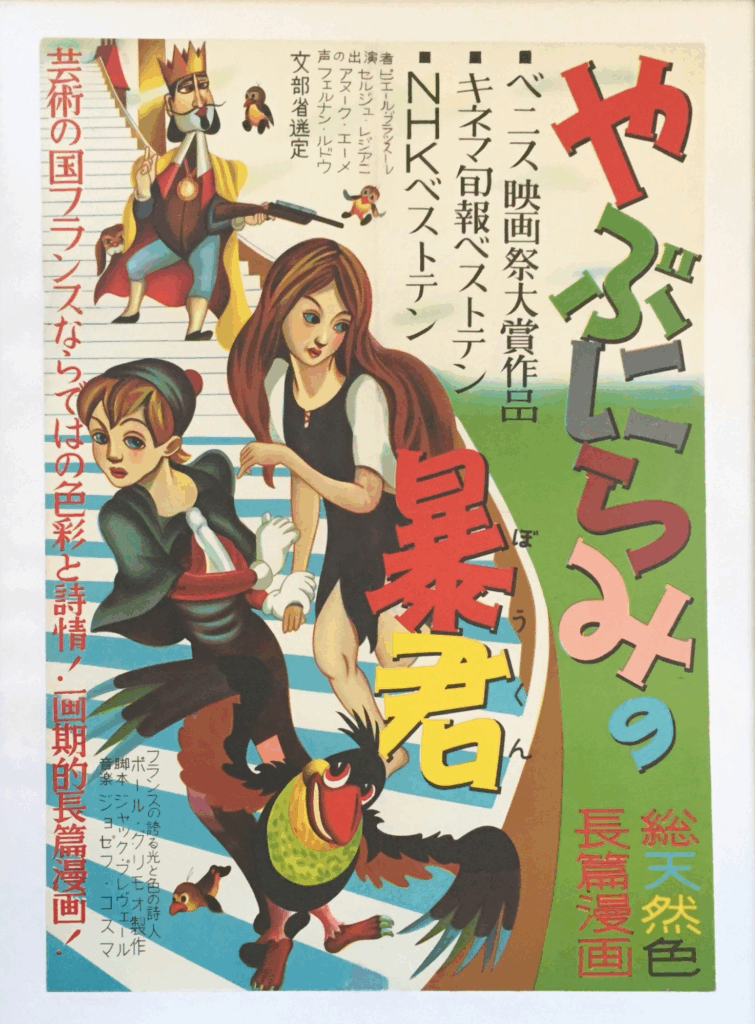

ポール・グリモーの『やぶにらみの暴君』(1952)がひとつの模範としてあるのだろうが、高畑が理想とするアニメの役割とは、『漫画映画の志』の中で「隠喩」という言葉で解説されているように22、実社会の諸問題を探知する認識図式を提供することにある。

何らかの「変化」を観客に引き起こす装置としての芸術作品(ブレヒトの異化効果がそうであるような)という側面はあるとしても、『やぶにらみの暴君』には、そうした手段に還元されない魅力的なアニメ表現が随所に見出されるし、同じことは高畑の作品にも間違いなく言える。

出典:IMDb

アニメが置かれるべき地位とはどのようなものか。この点については、長きにわたる共闘にもかかわらず、高畑勲と宮崎駿では、その考えがまったく異なるように思われる。

宮崎は、『風立ちぬ』(2013)の中でピラミッドの比喩を用いて、有用性のない単に美しいもの(それどころか人類にとって害悪になりうるもの)についてひとつの問いを提起した。「ピラミッドのある世界とピラミッドのない世界とどちらが好きか」というのがそれである。

月への有人宇宙飛行などと同じく、ピラミッドが人類の可能性に挑戦した偉大なモニュメントであるとしても、それが独裁者23の圧制による産物であり、庶民の生活にとってはまったく不要な(それどころか単に重労働を強いるだけの)石の山だとすれば、おそらく高畑はピラミッドのない世界を望むだろう。

だが、高畑が実際にどう考えていたとしても、アニメはピラミッドのある世界に属しているだろうし、それは人を真の生活から横道に逸らせ、生命力を萎えさせる幻影になりうる。高畑の作品に心地よくまどろんでいる人もいないとは限らない。だとすれば、高畑にとっての希望は、ピラミッドもいずれは石の塊と変わらなくなるという、文明の果てに向けられているのかもしれない。

「五月雨の降り残してや光堂」。高畑勲の(アンチ)モニュメントに捧げる言葉としては、この芭蕉の句以上にふさわしいものはないだろう。

著者

志津史比古(志津A) SHIZU Ayahiko

77年生。サブカルチャー評論同人誌『セカンドアフター』主宰。『アニメルカ』や『ビンダー』に主にアニメ論を寄稿。近年の論考として、「われらの同時代人アシタカ」(『ビンダー vol.8』)、「ホラー、ニヒリズム、共同体──『ひぐらしのなく頃に』をめぐって」(『未完了域 第1号』)、「無意味と非意味──人生の「意味のなさ」についてどう考えるか」(『未完了域 第2号』)など。

ブログ:セカンドアフター公式ブログ

\ ご支援よろしくお願いします! /

著者の論考・対談

関連商品

ビンダー vol. 8 特集:宮崎駿

紅茶泡海苔/河原学/志津史比古/noirse/安原まひろ/渡邉大輔/佐々木友輔/かつしかけいた ほか

編集・発行:ククラス

表紙画・挿画:郷治竜之介

2023年11月発行 268頁

詳しい紹介はこちら!

関連記事

脚註

- アンデルセン『マッチ売りの少女──アンデルセン童話集Ⅲ』、矢崎源九郎訳、新潮文庫、1967年、12頁。 ↩︎

- 高畑勲「清太と節子の見た“八月十五日”の空と海はこの上なくきれいだった」(野坂昭如との対談)、『映画を作りながら考えたこと』、徳間書店、1991年、422頁。 ↩︎

- 同書、425–426頁。強調は引用者。野坂の発言とは異なり、原作の小説でも1カ所だけ、清太が節子を疎ましく思うシーンがある。それは、節子が夜泣きをし、未亡人に嫌味を言われたあと、妹をあやすために夜道に出るシーンで、清太は「いっそ節子さえおらなんだら」と思う(野坂昭如『アメリカひじき・火垂るの墓』、新潮文庫、1972年、28頁)。しかしアニメのほうだと、このシーンも含めて、清太が節子を疎ましく思っていることをうかがわせる描写は一切ない。 ↩︎

- こうした意図せぬ裏切りは、オルフェウスの冥府下りの神話に明確に描き出されていると言える。オルフェウスは、毒蛇に噛まれて死んだ妻を取り戻すために冥府へと下り、その王から「決して後ろを振り返ってはならない」という条件つきで妻を後ろに従えて地上への道を戻る。しかし冥府から出る直前になって、不安に駆られたオルフェウスは後ろを振り返り、永遠に妻を失ってしまう。オルフェウスが後ろを振り返るという行為は、彼が死から目を逸らし、それと知らずに生を選び取った瞬間を指し示してはいないだろうか。再び妻を失うかもしれないという不安が、つまり死に直面することの恐怖が、実際に妻を失わせるという逆説がここにはある。 ↩︎

- 「若い世代はちがいます。「人間、辛抱だ」というのは大嫌いで、人間関係のしがらみや争いは出来るだけ避けようとします。〔…〕だから、若い人たちはこだわりなく清太の気持ちがよくわかるのではないか。清太と同じ状況に立ち至ったら、隣組や意地の悪いおばさんから逃げだして、やはり清太のように生きたいのではないか〔…〕そこから戦争と人の心、そして人々のつながりを考える糸口のようなものを、若い人たちに見出してもらえるのではないか、そう考えたんです」(高畑勲「映画を作りながら考えたこと」、『映画を作りながら考えたこと』、442–443頁)。

いずれにしても高畑が目指したのは、見る人が好感を抱くようなヒーローではなく、「主人公たる資格のない」人物をあえて舞台に上げて、その背後にある社会的な諸問題を浮き彫りにすることにあったと言える(「主人公たる資格に欠けたマルコ」、同書、89頁)。 ↩︎ - 高畑勲「「火垂るの墓」と現代の子供たち」、『映画を作りながら考えたこと』、419頁。 ↩︎

- 同上。 ↩︎

- 「火垂るの墓は反戦映画と評されますが、反戦映画が戦争を起こさないため、止めるためのものであるなら、あの作品はそうした役には立たないのではないか」(「時代の正体〈47〉過ち繰り返さぬために」、神奈川新聞2015年1月1日の記事)。同様の発言は上に引用した「映画を作りながら考えたこと」でも語られている。 ↩︎

- 高畑勲「映画を作りながら考えたこと」、『映画を作りながら考えたこと』、444頁。 ↩︎

- ユーリ・ノルシュテインの『話の話』に高畑がコメントした以下の一文は、彼自身がアニメ制作において目指す基本的な方向性をも簡潔に示しているように思える。「ノルシュテインはこうして時代を超えてつづけられるありふれた日常を結晶化し、それを人々のくらしの本原、家族と社会の原像、そして平和の基礎として提出しているのである」(アニメージュ編集部編『話の話』、解説・高畑勲、アニメージュ文庫、徳間書店、1984年、113頁)。 ↩︎

- おそらく高畑勲が好むのは、退廃的なロマンティシズムよりも、坂口安吾が言うような意味での「堕落」のほうだろう。「人間というものはベラボーなオプチミストでトンチンカンなわけの分からぬオッチョコチョイの存在」。「私の近所のオカミサンは爆撃のない日は退屈ねと井戸端会議でふともらして皆に笑われてごまかしたが、笑った方も案外本音はそうなのだと私は思った」(坂口安吾「続堕落論」、『堕落論』、集英社文庫、1990年、35–36頁)。こうした記述は高畑が称揚する庶民的な生を的確に輪郭づけているように思える。 ↩︎

- 高畑勲「「火垂るの墓」と現代の子供たち」、『映画を作りながら考えたこと』、419–420頁。 ↩︎

- 死を背景にした子供の世界という点で、『火垂るの墓』とよく似た作品をひとつ挙げるとすれば、それは、ルネ・クレマンの映画『禁じられた遊び』(1952)だろう。ドイツが侵攻した1940年のフランスが舞台で、主人公は空襲によって両親を殺された幼い少女である。少女は偶然出会った農家の一家に厄介になり、末っ子の少年と墓作り遊びに興じる。2人が直面しているのは戦争の混乱が露出させた暗闇であり、それを制御するための儀式として、一連の遊びが要請される。ここに立ち現れているのは死との戯れから織り上げられたユートピアだ。『火垂るの墓』と同様、戦争によって生じた空白がこうしたユートピアの成立条件になっている。 ↩︎

- 高畑勲「清太と節子の見た“八月十五日”の空と海はこの上なくきれいだった」(野坂昭如との対談)、『映画を作りながら考えたこと』、427頁。こうした野坂の発言に対して、高畑もそれに同意する主旨のことを述べているが、しかしながら実際のところ、野坂に見られるような文学的なロマンティシズムに高畑が与することは決してないだろう。その点で横穴生活について語ったところでも、高畑は「末期の目」など持ち出さずに、「生きること」や「食べる」ことを強調したのだと思われる。 ↩︎

- 高畑勲の冷徹さを指摘している代表的な意見として庵野秀明の発言がある。座談会での短いコメントであるが、「極悪人」「冷たい」「人を人と思わない」「〔作品を〕突き放したところで作って」いる、などと述べられている(竹熊健太郎編『庵野秀明 パラノ・エヴァンゲリオン』、太田出版、1997年、71頁)。また、高畑の冷酷さに関して、「残酷リアリズム演出」という言葉で細田守との共通点を指摘している論考として、泉信行「おおかみこどもと駿と勲」(『反=アニメ批評 2012 autumn』所収)を参照のこと。 ↩︎

- 高畑勲「「赤毛のアン」制作の全貌に迫る」、『映画を作りながら考えたこと』、95頁。 ↩︎

- 『BSアニメ夜話 Vol.07 アルプスの少女ハイジ』、キネマ旬報社、2008年、99頁。 ↩︎

- 同書、100頁。 ↩︎

- 『BSアニメ夜話 Vol.07 アルプスの少女ハイジ』、62頁。 ↩︎

- 高畑勲「映画を作りながら考えたこと」、『映画を作りながら考えたこと』、444–445頁。 ↩︎

- 宮崎駿「帰るべき所のない死」、『出発点 1979〜1996』、徳間書店、1996年、271頁。「コプトの修道士」とはエジプトのキリスト教徒のこと。山形孝夫の『砂漠の修道院』(新潮社、1987)を読んでいたことが前段で語られている。 ↩︎

- 高畑勲『漫画映画の志──『やぶにらみの暴君』と『王と鳥』』、岩波書店、2007年、75頁以下。 ↩︎

- 「宮崎作品における高水準での作画の均質性は、個々のアニメーターの優秀さだけでなく、演出と作画監督のある種の「独裁」によってはじめて可能なのです」(同書、179頁)。冗談めかした発言ではあるが、高畑が宮崎のアニメ制作をどう見ていたのかが率直に語られているように思える。 ↩︎