新海誠監督作品はこれまで、実写映画とも共通する「風景/キャラクター」という二項対立によって論じられることが多かった。だが、映画とアニメのあいだには制作プロセス上の大きな隔たりがある。実際にアニメの演出にも携わってきたみなかみが、セルやBG、ハーモニー処理、3D背動といった具体的な素材や技法にフォーカスし、それらが『ほしのこえ』から『すずめの戸締まり』までの物語上の変遷とどのように結びついてきたのかを明らかにする。

文:みなかみ

はじめに

アニメの画面に描かれている諸要素は、我々の瞳を強く刺激し続ける「素材」としての輝きを放っている。無論アニメの作り手たちはセルで描かれたキャラクターでもいいし、背景美術でもかまわないが、いかにそれらの持つ(というか持たざるを得ない)物質性から遠く離れてフィクションを構築しうるかを常に思考=志向している。ゆえに画面に映り込むセルやBG(バックグラウンド=背景)や3DCGの関係は相対的に結ばれていき、ひとつのカットとして意味を持ち、物語を語ることができる。

その作り手たちの実践をただ単純に解体していき、すべてを素材に還元する行為を人は批評とは呼ばない。その相対的な結び目をほどきながら、どのようにカットが構築されているかを理解しつつ、あくまで作品の “かたち” とも言うべき諸要素のまったき充実にこそ注目し思考すべきだ。そのかたちを捉えたとき、批評の言葉は初めて意味を持つ。そのような実践を通して初めて人はアニメについて語ることができ、またその資格を得ることができるのだろう。

風景、あるいは抽象的思弁の陥穽

アニメの画面を「風景」という一語のみで語ることの暴力性について、人は多少なりとも認識すべきである。常に思考が先行し、現実の眼の働き=視線は後退せざるを得ないからだ。風景を語る連中は思考の中の風景を語っているに過ぎず、視線に対して立ち現れる実際の映像そのものについては何ひとつ語ってはいない。そこに視線の抑圧が働いているのは明らかだ。

そもそも風景という語は背景美術を指しているのだろうか。それとも背景美術の他にセルが配置された構図や画面全体の眺めのことを指しているのだろうか。それをはっきりさせない限り、風景という言葉は実際に画面に映っているそれぞれのレイヤーへの視線を抑圧する暴力行為でしかありえず、具体的な体験として知覚される画面の豊かさを抽象化してしまうだろう。

例えば新海誠の『ほしのこえ』(2002)から『雲のむこう、約束の場所』(2004)、『秒速5センチメートル』(2007)までの3作品を「風景の実存」というタイトルで分析した映画評論家・加藤幹郎の述べる風景とは、一体何を指しているのか。

〔…〕アニメーション映画作家、新海誠は、一般の映画(実写、アニメーションを問わず)においてしばしば観察される分離可能な前景主体としてのキャラクター(登場人物)と後景客体としての風景という二元論を採用しない。人間と風景はあくまでも切り離しえないものとして一体論的に創造されるのが新海誠のアニメーションの最大の特徴である。そこでは風景は人間の、人間は風景の、それぞれ混成的な生彩に満ちた要素となる。1

ここで前提として述べられている「一般の映画(実写、アニメーションを問わず)においてしばしば観察される分離可能な前景主体としてのキャラクター(登場人物)と後景客体としての風景という二元論」というこの記述の抽象性はどうだろう。そもそも登場人物と風景という二元論(というより二項対立)はアニメにおいて成立するのだろうか。

加藤は新海誠について「登場人物(キャラクター)よりも背景ないし風景の流動的描写に力を傾注していることは明らかである」2とも述べているから、先の引用にある「風景」とは背景美術のことを指していると思われる。ところが、その後に『秒速5センチメートル』の舞い落ちる桜の花びらについて語るとき、彼はセルで描かれた(そしておそらく画面奥で舞う花びらは撮影処理であろう)この花びらを風景として認識している。また同作には「白の主題系」が見出されるとし、桜の花びら以外にも粉雪や白い波、積乱雲がこの主題を形作り、一貫して風景として描かれていると述べる。

©Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

加藤の文章の強引さはやや目に余るものがある。その強引さとは『秒速5センチメートル』冒頭で画面を淡紅色に彩る桜の花びらを白の主題としてくくる手つきの強引さではない。作画されている粉雪や白い波をBOOK(セルの手前に置かれる背景美術=前景)スライドで移動する雲と同じ「風景」という語でひとくくりにする、この認識の強引さである。加藤は明らかにセルと撮影処理と背景美術とを混同している。彼の述べる「風景」がひどく抽象的なものに感じられるのはここからきている。画面を作り上げる具体的な各工程への視線が欠けているのである。

「分離可能な前景主体としてのキャラクター(登場人物)と後景客体としての風景」という記述にも同様の問題が見受けられる。仮に「風景」が背景美術を指しているのだとしたら、本来は背景扱いとなる物体が作画(セル描き)された場合、それでもその物体は「後景客体としての風景」に位置づけられるのだろうか。あるいはその逆に、キャラクターが背景描きとして処理(ハーモニー処理)された場合、それでもそのキャラクターは「前景主体としてのキャラクター」とみなされるのだろうか。この二項対立自体怪しいものであり、実写はともかくアニメに対して適用するのはいささか無理があると言わざるを得ない。

セルと背景美術を一体化する技術

とはいえ「人間と風景はあくまでも切り離しえないものとして一体論的に創造されるのが新海誠のアニメーションの最大の特徴である」との加藤の指摘は正鵠を射ている。それは「前景主体としてのキャラクター(登場人物)と後景客体としての風景という二元論を採用しない」という抽象的思弁によってではない。そうではなく『ほしのこえ』から『秒速5センチメートル』にかけて、ところどころ小物のセルをハーモニー処理し、また背景美術にノーマル、ハイライト、影の明暗をはっきりつけ、かつアウトライン(輪郭線)を加える技術的実践によるものである。これら3作品には確かにセルと背景との一体感が認められるのだ。具体的に見てみよう。

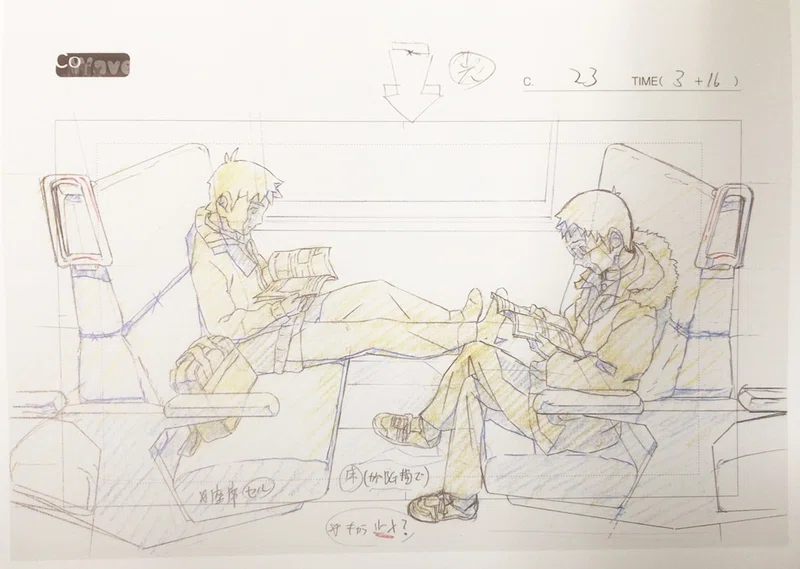

ほしのこえ(2002)

©Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

雲のむこう、約束の場所(2004)

©Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

©Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

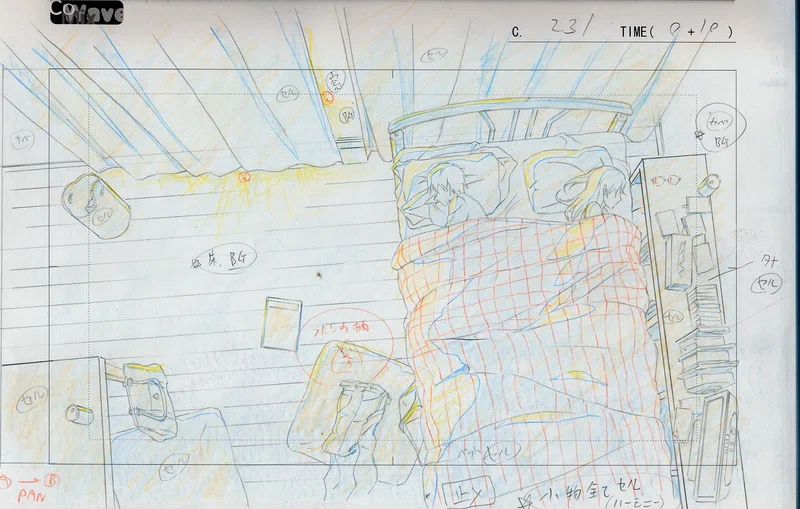

秒速5センチメートル(2007)

©Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

©Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

©Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

©Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

新海さんの美術背景って、最初の頃はライン(枠線)を全部付けなければいけなかったんです。6

これは背景美術スタッフとして長年にわたり新海作品に関わってきた馬島亮子の発言だ。我々の印象に残る初期の新海作品の「風景」は、馬島が述べるような背景美術の工夫に加え、その多くがセルのハーモニー処理によって構築されている。セル(キャラクター)と背景美術とが「切り離しえないものとして一体論的に」見えるのは、これらの具体的な実践の結果である。たんに「風景」という一語のみで画面を語ると、そのような美学的かつ実践的な視点が抜け落ちてしまう。

ただしこの「切り離しえなさ」は、セルと背景美術とが個々の画面とその連鎖において絶対的に統一されていることを意味しない。ひとつの画面の中に並べられ、あるいはその連鎖の中で提示される諸要素はあくまで相対的な関係を結んでいるにすぎない。それらの関係はいつでも変化しうるのであり、何らかの要素が常に変わることなく存在し、かつ統一された画面などありはしないのだ。例えばBGオンリーのカットにしても、多くの場合その上には撮影処理が加えられている。どのような処理を行うかは常に、そのBGおよび関連する他のカットと比較検討しながらの作業になるのが当然だろう。

ある画面やその連鎖が、別様でもありうる諸要素の関係の中でどのような効果を生んでいるのか──重要なのはこの相対的な関係性にある。新海作品の背景美術も例外ではなく、その上に撮影処理が加わって初めてその美しさが獲得される。アニメにおける「風景」とは、この相対的な関係をあたかも絶対的な統一であるかのように誤解して見出された認識の枠組みではないか。

アニメの「風景」を語るためには、それがどのような工程で作られているかという知識と画面の細部へと向けられる視線の注意深さ、いわば「動体視力」がなければならない。そうでなければ「風景」という言葉による経験の抽象化は免れないだろう。

加藤のように実写映画の延長線上でアニメを語ると、その論は途端に抽象的な思弁と化す。その原因は間違いなく、画面をコンテ演出のみでしか見てないからだ。そこにはどの工程で作業するかという選択、つまり処理演出の指摘がまったく入っていないのである。だから、我々はアニメの画面を見るとき、その画面の最終責任者である演出家がどのような処理を選択したかを見極めなければならない。そうでなければ、アニメは観客から遠く離れていってしまうにちがいない。

説話構造の変化と「走る」キャラクター

ところで、背景美術にあえて輪郭線を加え、線の描き込みの密度を高める画面作りへの志向が初期新海の3部作には認められるわけだが、『星を追う子ども』(2011)以降は光の照り返しや豊かな色彩表現はそのままに、線の描き込みの密度から、微妙な色の濃淡による縁取りへと移行する。また、ハーモニー処理はあまり使われなくなり、セル以外の小物はすべてBG描きに統一される。

新海自身『星を追う子ども』を制作するにあたって「日本のアニメの伝統的な作り方で完成させてみる」7と述べている通り、演出処理は一般的なアニメ作品と変わらなくなったと言ってよい。これまで見られた「切り離しえないものとして一体論的に」感じられる画面作りは影を潜め、セルとBGとの乖離が目に見えてわかるような画面作りに完全に移行したのだ。それは言ってみれば素材の独立化であり、分化である。そこにはハーモニー処理による「セルの加工品」としてのBG素材の意識的な廃止が認められる。では『星を追う子ども』以降の画面には何が映り込んでいるのか。

上記に代わる新しい処理が画面に現れていることを指摘する前に、『星を追う子ども』以降の作品の説話構造を大きく変化させるひとつの主題を掬い上げてから論を進めようと思う。なぜならこの主題の導入こそが、後述する新たな処理演出を要請したとしか思えないからだ。

『星を追う子ども』以前と以後を分かつ主題──それは同作冒頭の数分間を見ればただちに理解される。“走る” 運動である。

星を追う子ども(2011)

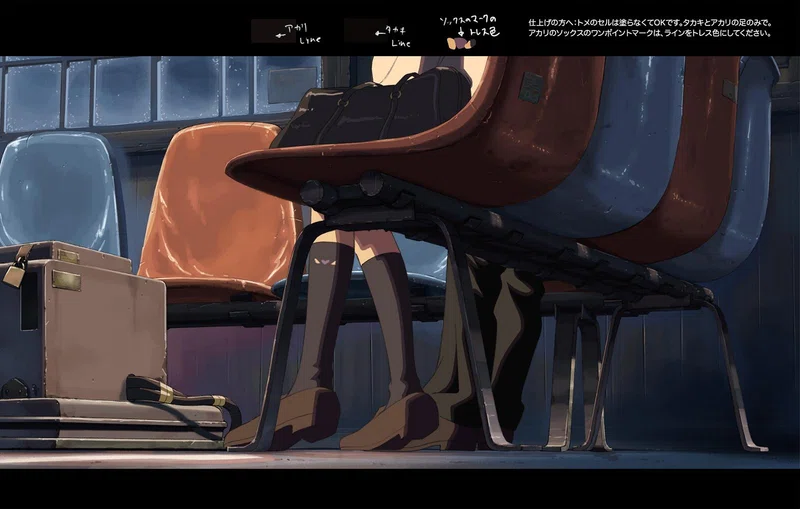

言の葉の庭(2013)

君の名は。(2016)

天気の子(2019)

すずめの戸締まり(2022)

これまでの新海の作品(あたかも背景に溶け込むかのような、やや内向的な登場人物の佇まいが印象的だった)には無縁と思われた、キャラクターの快活な走り。これが導入されたとき、作品の説話構造は『ほしのこえ』から『秒速5センチメートル』までのそれとは異なる様相を呈することになる。無論「行きて帰りし物語」という神話的構造を採用した影響もあるだろうが、いずれにせよこれまでほとんど見られなかったこの「走り」ひとつで、作品に活劇としての性格が付与されるだけでなく、前作『秒速5センチメートル』までの鬱屈した雰囲気から一転、溌剌とした印象をまとわせる。

『言の葉の庭』(2013)のラストのあの晴れやかさは、ヒロインの百香里が走ることによってもたらされたものであるのは言うまでもないだろう。父親を説得するために役所まで走る『君の名は。』(2016)の三葉や、陽菜に会うために線路の上を走る『天気の子』(2019)の帆高、冒頭で地震の元凶であるミミズを走って追いかける『すずめの戸締まり』(2022)の鈴芽など、『星を追う子ども』以降の新海作品において、走ることは物語を大きく進展させる重要な運動として画面を活気づけている。走りは視覚的に強い印象をもたらすだけではなく、作品の目に見えない説話構造を新たなステージへと進める契機としての意味を持つ点で、きわめて重要な運動なのだ。

走りを支える「3D背動」の導入

このような「走る」運動が画面を活気づけるとき、往々にしてとある処理が姿を見せる。BG素材を貼り込んだ3Dによる背景動画(以下、3D背動)がそれである。

一般的に背景動画とは、文字通りキャラクターや視点の動きに合わせてセルや3DCGで制作した背景を動かすという手法で、『星を追う子ども』では主人公が鉄橋を走って渡るカットが3D背動に該当する。BG素材を緻密に何枚も貼り込んだ高度な3D背動は、新海の初期3部作には見られなかった技術的実践と言っていい。

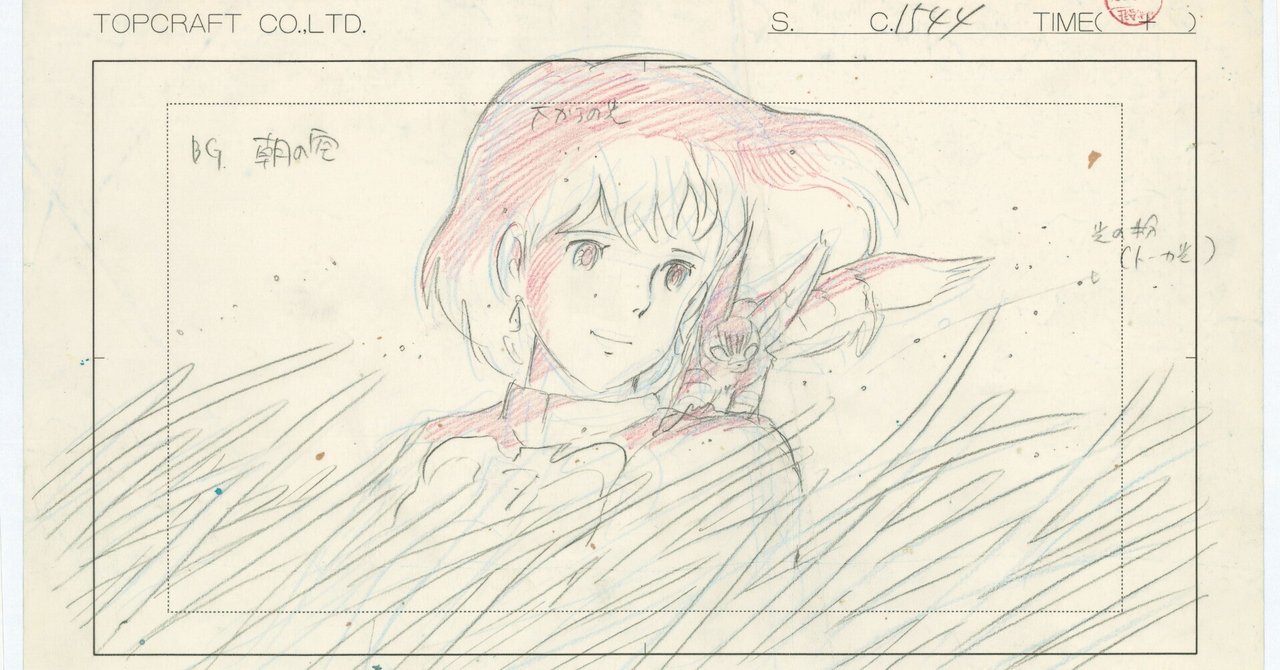

©Makoto Shinkai / CMMMY

無論、たんに3DCGを用いた背動ということであれば、これまでの作品にもなかったわけではない。『ほしのこえ』においては二人乗りで自転車を漕ぎながら3Dの鉄骨の下をくぐるカットが、『雲のむこう、約束の場所』では架線の運動がそれにあたる。とはいえこれらは見た目上、他のカットの背景美術と比べてひどくのっぺりとした質感で、3D背動はあくまで限定的ないし副次的な使用にとどまっている。

©Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

『星を追う子ども』以降、そのような露骨な3Dの質感は画面には映らない。いわばセルの加工品としてのこれまでのBGが、BG素材を面ごとに貼り込み加工された高密度の3D背動に取って代わられた──というよりもむしろ、最初期の作品にすでに胚胎していた運動の契機が活性化されることで、従来の「一体論的」な画面を食い破るようにして現れてきたのである8。見た目のうえでも普通の背景美術とほとんど変わらない、手の込んだ3D背動による運動(パース変化と言ってもいいが)は、まさに “背景美術の動画化” とも言うべきものだ。

この高度な3D背動の導入が、「走る」という運動を契機としているのは明らかだろう。そしてこの運動を『星を追う子ども』以降、自身の作品の中核に据えているのが現在の新海誠なのである。そこには立体的な運動への志向が垣間見える。

批評家の大塚英志は「レイヤーの美学」という論考で『ほしのこえ』を絶賛していたが、その理由のひとつに平面的なレイヤーの操作を挙げている9。だが、大塚は上記の3D背動のカットを見逃している。この作品の「レイヤーの美学」の完成度の高さを指摘する大塚は、その後の新海が歩んだキャリア(スタジオ方式を採用し動画を使いこなす、よりプロフェッショナルな映像作家としてのキャリア)について「やや、意外だった」と落胆ともとれる言葉を残したが、しかしその萌芽は最初期の作品にすでに見られることを忘れるべきではない。

おわりに

BGやBOOK引き、セルのスライドなどを「レイヤーの美学」として顕揚したり、わざわざ「アニメティズム」なる言葉を作ってそれらの技術を概念化したりするのは結構なことだ。しかし、画面を構成する種々の素材を具体的に捉える視線、あるいはその質感や手触りのようなものだけは見失ってはならない。

レイヤーの美学であれアニメティズムであれ、平面性ばかりに偏向して画面を見ることは、制作の各工程によって生み出された素材という “かたち” の具象性を取り逃がし、作品論とは名ばかりの抽象的な思弁に陥る危険性を孕んでいる。また、そのような視点にこだわりすぎると、例えば新海誠のフィルモグラフィの変化を見誤りかねないことも十分に自覚すべきだろう。

素材のかたちはそれ自体で輝きを放つ。その輝きを生命あるいは魂と言い換えてもいいが、それを唯物論的に掬い取ることでようやく素材は自らを明かし、そしていくつもの素材が織り成す作品もまた自身の何たるかを開示する。アニメを語るということは、セル、BG、BOOK、3Dといった具体的な各素材に視線を注ぎつつ、それらの縁をなぞっていく確かな手触りに支えられて初めて可能となるのである。

著者

関連商品

関連リンク

脚註

- 加藤幹郎「風景の実存── 新海誠アニメーション映画におけるクラウドスケイプ」、『表象と批評──映画・アニメーション・漫画』、岩波書店、2010年、132頁。強調は引用者。 ↩︎

- 同書、136頁。 ↩︎

- 画像は『新海誠展「ほしのこえ」から「君の名は。」まで』、美術出版社、2017年、27頁より引用。 ↩︎

- 画像は「新海誠監督による『秒速5センチメートル』制作当時の画像ファイルに関するツイートまとめ」(Togetter、2014年3月4日)より引用。 ↩︎

- 同前。 ↩︎

- 『新海誠展「ほしのこえ」から「君の名は。」まで』、38頁。 ↩︎

- 『星を追う子ども』公式サイト「スペシャル・インタビュー:新海 誠(しんかい まこと)『星を追う子ども』監督 インタビューコメント2」より。 ↩︎

- 無論、3D背動それ自体はさほど珍しいものではなく、2000年代から一般化した技術である。宮崎駿は1997年の『もののけ姫』ですでに3D背動を使用しているが、当時と比べてデジタル技術がはるかに進歩した現在から見ても違和感がないのは驚くべきことだ。 ↩︎

- 大塚英志「レイヤーの美学」、『EYE SCREAM 2016年10月号増刊「新海誠、その作品と人。」』、スペースシャワーネットワーク、28–29頁。 ↩︎