本記事は、シャフト批評合同誌『もにも~ど 2』(2024)所収の論考を一部加筆・修正のうえ、転載したものです。

文:あにもに

自分の思考乃至動揺の中心部に、ぽっかりと暗い穴、颱風の眼のようなものがあって、さまざまな相反する判断が敲ちあって生れる筈の思考の魚が、生れかけるや否や途端にその穴、その眼の中へ吸い込まれてゆくように思われた。もしその穴、その颱風の眼をそこだけ切り取って博物館に陳列するとしたら、それには、人間的、という符牒のような札がかけられるかもしれない。

堀田善衛『広場の孤独』

はじめに

いくぶん唐突な問いではあるが、「シャフト演出」と聞いたとき、ただちに連想するものと言えば何だろうか。

人によってはキャラクターを非解剖学的な角度で振り向かせる「シャフ度」と呼ばれる奇妙な演技の仕方であったり、実写映像やタイポグラフィなどアニメーションの中に異なる素材を忍ばせる手法であったりと、一見して風変わりな演出の数々を思い浮かべるかもしれない。事実、今しがた並べてみた演出がシャフトアニメのトレードマークであることに間違いはなく、シャフトの影響下にあるアニメやミュージックビデオがたびたび引用するクリシェでもあるため、世に流通しているシャフト演出をめぐるイメージの中心はこのあたりに位置しているのだろう。

こうした基礎的なシャフト演出に関しては今一度あらためて整理し、歴史的検討を加えていく必要がある。だが本稿ではあえて、ややマイナーにも思える演出のひとつを取り上げてみたい。それはわれわれが普段の生活の中で目にしていながらも、ほとんど顧みることなく意識の外側へと追いやっているごく些末なものに関わっている。ずばり、排水口ショットである。

『ささみさん@がんばらない』第2話「自宅警備員」より、排水口ショット

©日日日・小学館/製作委員会@がんばらない

排水口ショットとは読んで字のごとく、排水口を映したショットのことを指す。基本的には円形の排水口を真俯瞰から映したものが多いが、時には角度をつけたものもあり、また往々にして排水口としての本来の機能を果たすべく水が流れ込んでいる。

なぜ排水口ショットがシャフト演出のひとつに数えられるのか、疑問に思われる方もいるかもしれない。だが実際に注意深く画面を観てみると、ほとんどすべてのシャフト作品に通底するモチーフであることがたちまち理解できるだろう。それほどまでに排水口ショットの登場頻度の高さは尋常ではないのである。

にもかかわらず、これまでシャフト作品における排水口の表象を体系的に論じたテクストは存在しなかった。それどころか、排水口がシャフト作品においてしばしば用いられる視覚的モチーフであるということ自体、熱心なシャフトファンからもほとんど指摘されてこなかった。言ってみれば、あたかも排水口それ自体の役割のように「水に流されてきた」のである。そこで本稿では、アニメや映画における排水口ショットの一般的な使われ方を概観しながら、状況や文脈に応じて様々に変化するシャフト作品の排水口イメージを読み解いていくことにしたい。

排水口とは何か?

はじめに、そもそも排水口ショットとは何であるか、あるいは何でないのかについて簡潔に押さえておこう。ここでは暫定的かつ便宜的な用語として「排水口」と記述してはいるものの、類似の機能を備えるショットとして、屋外に設置される排水溝や、あるいは通気口といったものも含む広義の概念として捉えてもらいたい。

例えば、『化物語』(2009)第2話「ひたぎクラブ 其ノ貮」の冒頭に登場する戦場ヶ原ひたぎの家の浴室に設置された排水口と、『メカクシティアクターズ』(2014)第9話「アヤノの幸福理論」において場面転換の際に用いられる屋外の排水溝のショットを、さしあたってここでは厳密に区別しないこととする。双方の描かれ方を考慮すれば、いずれも同質の視覚表現であることは否定しがたいはずだ。

上:『化物語』第2話「ひたぎクラブ 其ノ貮」の排水口ショット

下:『メカクシティアクターズ』第9話「アヤノの幸福理論」の排水溝ショット

©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©じん/1st PLACE・メカクシ団アニメ製作部

排水口ショットの意味作用は実に多義的である。トッド・ヘインズ監督による映画『キャロル』(2015)を思い起こしてほしい。映画の冒頭で格子状の幾何学模様が大きく映し出され、その上にクレジットが流れる印象的なオープニングを覚えておられる方も多いだろう。その格子模様を映したカメラが長回しでゆっくりと引いていくと、それが金曜日の夜のニューヨーク・マンハッタンの雑踏を行き交う人々が無意識のうちに何遍も踏んだであろう、地下鉄のグレーチング(溝蓋)であることが判明する。このタイトルバックが強烈なまでに醸し出す得体の知れない硬直感──それは『キャロル』が描く2人の女性の同性愛をめぐる緊張関係を先取りするものである。

『キャロル』より、タイトルバックのグレーチング

©NUMBER 9 FILMS (CAROL) LIMITED / CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 2014

排水口ショットは、当然ながらシャフトの専売特許というわけではない。他のアニメや映画でも排水口が映像として描かれることは珍しくなく、特に洗面所や浴室といった水回りの環境を映す場合などは高頻度で用いられるモチーフのひとつである。

近年、最も印象的なシャワーシーンが描かれたのは、『呪術廻戦 懐玉・玉折』(2023)で御所園翔太監督が自ら絵コンテを担当した第29話「玉折」だろう。若かりし頃の夏油傑が呪術師としての自身の存在意義を自問自答する場面において、無数の盤星教信者たちによる拍手の音とシャワーの水音がパラノイア的に脳内で重なり合い鳴り響く中、しかるべき瞬間に排水口ショットが挿入される。夏油の心の不可逆的な揺らぎが、かつて誰よりも正義を信じていた高潔な魂の墜落が、排水口の闇に絶え間なく吸い込まれていく水によって表現されていたことを見逃した視聴者は一人としていないはずだ。

ところで、新房昭之監督が折に触れて影響を受けたと述懐する作品のひとつに、イタリアのホラー映画の傑作として名高いダリオ・アルジェント監督の『サスペリア』(1977)がある。ジャッロ映画然とした本作は、底知れぬ不安を植え付けてくる甘美な音楽から極彩色の映像に至るまでサイケデリックな意匠に彩られているが、同時にアルジェントは何よりもまず排水口の視覚効果に自覚的な作家であった。『サスペリア』の前作にあたる『サスペリア PART 2 / 紅い深淵』(1975)においても、第一の殺人が起きる場面に挟まれる排水口の怒涛の3連続クロースアップは、不意に吸い込まれそうになる果てなき深淵を映画史に深く刻み込んでいる。

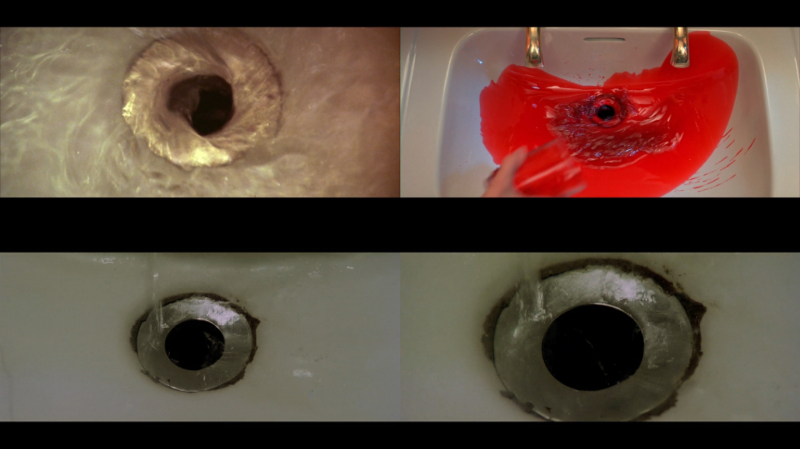

上:『サスペリア』の排水口ショット

下:『サスペリア PART 2 / 紅い深淵』の排水口ショット

©1977 SEDA SPETTACOLI S.P.A ©2004 CDE / VIDEA ©2000 MAGNUM MOTION PICTURES, INC.

とはいえ、排水口ショットすべてに何か深遠な意義が込められていると主張することの危険性については、用心しておくに越したことはない。あらゆるショットの隅々にまで深い繫がりが張り巡らされていると思い込む、いわば過剰なまでに「考察」的な態度は、イメージそのものを虚心に見つめる姿勢からはほど遠い。それどころか対象に自分自身の欲望を読み込んでいるという点で、陰謀論者と紙一重の貧しい視聴経験と言うほかないだろう。

もちろん、物語上の意味が置き去りにされているからといって、そのモチーフが無価値になるわけではない。むしろ視覚芸術としての映像作品においては、特別な意味があるようには見えないショットの持つ強度ひとつで、全体の印象が決定づけられてしまうことがしばしばある。われわれはそのことを経験的に十分過ぎるほど熟知しているはずであり、だからこそアニメは時としてわれわれの心を摑んで離さないのだろう。

だがそれにしても、シャフトが排水口を繰り返し描くのはなぜだろうか。この場で思いつくだけでも様々な理由が考えられる。アニメにおいて水それ自体を作画することは決して容易ではないが、排水口を画面に配置することによって流れる水の「水らしさ」をたちまち表現できるようになる──つまり作画コストを削減できるという理由で排水口ショットが多用されているのかもしれない。もしくは映像の文法として、排水口ショットを文章表現における句読点のように扱い分節化の機能を担わせることで、カット割りのリズムを作り出しているのかもしれない。

いずれにせよ重要なのは、すべての排水口ショットに通底する唯一の解を追い求めるという誘惑に抗うことだろう。安易な共通解に飛びつくのではなく、幾重にも変奏される排水口の主題を個々の作品に沿って個別具体的に観察していくことこそが、アニメに対する誠実な向き合い方ではないだろうか。

なるほど、すべての排水口ショットに共通の意味を見出そうとする批評的な手つきは、たしかに魅力的な読解を生む可能性はあり、そう遠くない未来に誰かがまとめ上げなければならない作業なのかもしれない。だが、その試みは半ば不可避的に個々の文脈を消し去り、共通解を追い求めれば追い求めるほどアニメそれ自体から離れていってしまう。そうした途方もない不誠実さに居直ることなく、あくまでひとつひとつのアニメ、ひとつひとつのショットにとどまりながら、その意味作用を丁寧に読み解いていくこと──これが本稿の目的である。

個人的な趣味の一環として、シャフトがこれまで描いてきた排水口ショットは可能な限りすべて記録をつけてきた。しかし残念ながら、それらを余すところなく紹介するのは不可能であるだけでなく、何ら有益な視座をもたらしてはくれない。したがって、ひとまず本稿では『ひだまりスケッチ』(2007)、『さよなら絶望先生』(同前)、『魔法少女まどか☆マギカ』(2011)、『3月のライオン』(2016)におけるいくつかのシークエンスを参考に、排水口ショットの用いられ方や意味作用を分析することで、その意義深い細部を構成する組織化の手法や知られざる豊かさを抽出してみたい。

フォーマットの徹底──『ひだまりスケッチ』

『ひだまりスケッチ』は排水口のアニメである。そう気軽に断言してもよいほど、本作はこの対象をひそかに、しかし欠かさずに描いてきた。その理由は至って明快であり、主人公であるゆのの入浴シークエンスが毎エピソードの終盤において描かれるからにほかならない。では、どうしてこのシークエンスが重要なのか。それは『ひだまり』が創造することに成功したフォーマットの形式性との連関が認められるからである。

2022年11月に新宿マルイ メンにて開催された「SHAFT TEN POP UP STORE in OIOI ─ ひだまりに集まろう! ─」展では、第1期の10話、12話、そしてSP後編の絵コンテが部分的に展示されていたが、そこでも来場者の期待を裏切らず、排水口が描かれた絵コンテがしっかりと選出されていた(展示ではなぜか12話のキャプションが設置されていなかったが、実際の絵コンテがかくも堂々と中央に鎮座していたことは後世のために書き記しておくべきだろう)。合計すると1,000頁は優に超えるであろう膨大な絵コンテの中から、あえて排水口を描いたシークエンスの絵コンテが選ばれたことは、同作において排水口が担う重要性の一端を物語っていると言えよう。

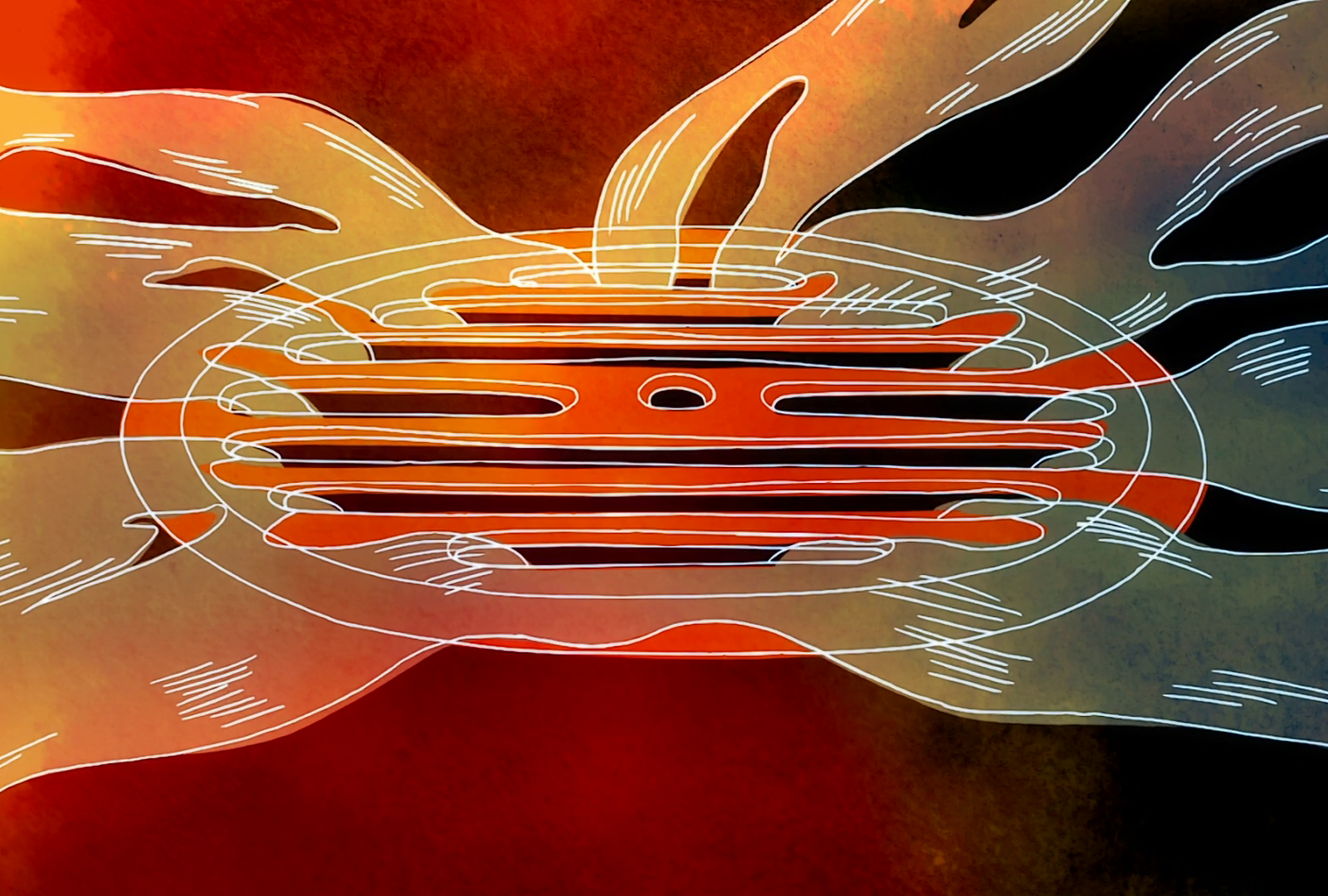

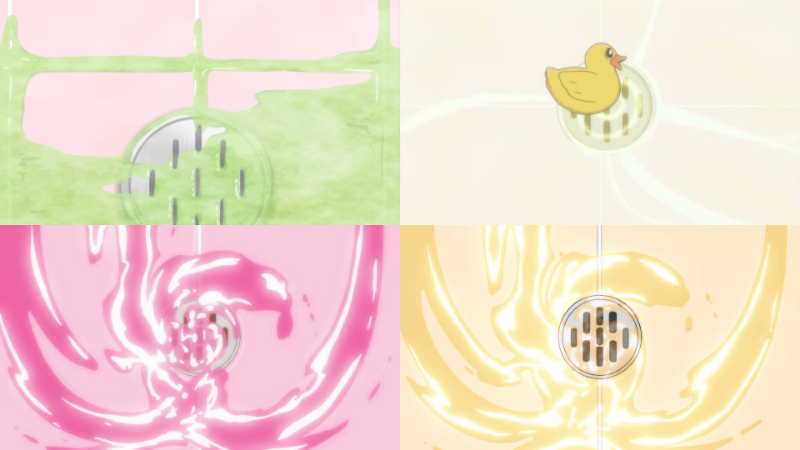

左上より時計回りに『ひだまりスケッチ』第1期1話、第2期1話、第3期1話、第4期1話の排水口ショット

©蒼樹うめ・芳文社/ひだまり荘管理組合

『ひだまり』は言わずと知れた日常系ジャンルの金字塔的作品であるが、それは単に『まんがタイムきらら』連載作品として初めてアニメ化された作品だからではない。その革新性とは第一に、同作が追求したフォーマットをめぐる創造的態度に求められると言ってよい。

『ひだまり』を初めて視聴した者は、その思い切ったシリーズ構成にまずは動揺を隠せないに違いない。なぜなら、この作品は話数単位で物語の時系列が完璧にシャッフルされているからである。一口にシャッフルされていると言っても、何かしらの秩序立った構成が採用されているはずだと思われるかもしれないが、実際には見事と評するほかないほど時系列がバラバラであり、視聴者はゆのたちの3年間の高校生活を常に行ったり来たりすることになる。シリーズ全体を時系列順に並び替えてみると、例えば最初の6話分はこのような順番になる──第3期特別編Bパート、同9話Aパート、第2期1話、同7話、同11話、第1期4話。物語構成の混沌さという点において、『ひだまり』は他のアニメの追随を許さない。

しかしながら、このような複雑怪奇なシャッフル構成とは裏腹に、『ひだまり』は不思議なまでに見やすい。時系列や登場人物の視点がこれほど頻繁に入れ替わってしまうと、通常はとてもではないが話を追えたものではなく、視聴を断念されても仕方がない。にもかかわらず『ひだまり』はそうした困難をいともたやすく乗り越えている。どうしてそんなことが可能なのだろうか。その秘密を明らかにするためには、同作が追求した「フォーマットの徹底」とも称すべきアニメならではの翻案の仕方について考えなければならないだろう。

そもそもフォーマットとは何だろうか。簡単に言ってしまえば、ひとつの形式を作り出し、この形式を繰り返し描くことによってある種のパターンを構成することである。この形式性は物語に限らず、アニメーション表現においても当てはまる。

振り返ってみると、シャフト作品のフォーマットへの志向には並々ならぬ信念が感じられる。例えば『幸腹グラフィティ』(2015)では、アバンパートで必ずそのエピソードの核となる食事=クライマックスが先んじて描写され、各話のラストではほとんど毎回「また来週」という別れの台詞に伴って駅のシークエンスが描かれていた。あるいは『それでも町は廻っている』(2010)は、アニメの1話につき原作エピソードを2話分描く構成になっているが、その組み方はAパートで日常に立脚した物語を、Bパートでは非日常的な体験を主軸に描くというもので、やはり整然たる形式が与えられている。

『ひだまりスケッチ×365』第5話「3月25日 おめちか」より、一日のフォーマット

©蒼樹うめ・芳文社/ひだまり荘管理組合

『ひだまり』もまたそうしたフォーマットを樹立している作品である。定められたフォーマットを忠実に守るべく、各エピソードは必ず朝ゆのが目覚める時点から始まり、途中どのような活気あふれる日常を過ごしたとしても、最終的には入浴の場面で終わる。そして浴室の排水口はこうしたフォーマットを描く上で無視しがたい重大な役割を果たすことになる。ゆのの入浴シークエンスでは、入浴剤を入れるショットと例の排水口ショットがバンク(一度使用した映像素材を再利用して制作の効率化を図るシステム)として毎回挿入されるのだ。

一日一話、ゆのの起床から入浴までを描くこの一連のフォーマットは、いかなる例外も許さない。例えば、第2期5話「3月25日 おめちか」は沙英の妹である智花が登場するアニメオリジナルのエピソードであり、ゆのと智花たちは外出先で偶然出会った吉野屋先生とともに銭湯へと足を運ぶ。一緒に湯船に浸かり束の間の愉快なひと時を過ごすのだが、日が暮れて家に帰ると、ゆのは当たり前のように再度入浴を行うのである。同じくひだまり荘の面々で銭湯へ行く第1期10話「11月3日 ゆのさま」では、ゆのがお風呂のお湯を沸かしたまま外出してしまったため、やむを得ず帰宅後に入浴を決意するというエクスキューズが一応は用意されていたのだが、第2期5話に至ってはもはやそのような過程さえもスキップされている。

また、わずかながら確認できる希少なパターンとして、ゆのが入浴を行わないエピソードも実は存在する。例えば、風邪をひいたゆのが一日中ベッドで寝込むだけの話を大胆にも描いた第1期5話「2月13日 こころとからだ」では、高熱で体調を崩しているためさすがに入浴を控えている。病人に無理やり入浴を強いるような蛮行にシャフトが及ぶはずもないのだが、しかし自然さを損なわない方法でフォーマットの掟は守られた。夜中にゆのが目を覚ました際に、無人の浴室のショットが一瞬だけ挿入されるのである。この第1期5話における半ば強引とも言える解決方法は、フォーマットの徹底的な統一がどれほどの至上命令だったのかをわれわれに痛感させる。

ことほどさように『ひだまり』における入浴シークエンスは、作品にとって欠かすことのできない重要な場面なのである。浴室はゆのと視聴者にとっての終わりを過ごす場であり、入浴は一日の区切りを穏やかに告げる行為にほかならず、そしてこのフォーマットがシリーズ構成に強力な形で組み込まれている。浴室で一日の疲れを洗い流す入浴シークエンスこそが『ひだまり』を『ひだまり』たらしめている最大の見せ場であり、そこに決まって添えられている排水口ショットは、いわば日常系アニメとしてのささやかな自己主張なのだ。

パロディの増殖──『さよなら絶望先生』

『さよなら絶望先生』は、パロディや社会風刺を得意とする久米田康治による原作漫画をアニメ化したものである。アニメではシャフトが『ぱにぽにだっしゅ!』(2005)で発明したいわゆる「黒板ネタ」がさらに発展させられており、原作の方向性ともあいまって大量のギャグやネタが洪水のごとく仕込まれることになった。そこでは形式の過剰化とも言うべき事態が引き起こされ、とどまるところを知らず際限なく増え続けるネタの範囲はアニメ表現そのものにも及んでいる。無論、そこで排水口の一番の理解者であったシャフトというアニメスタジオが、この絶好の機会に排水口のパロディを忍ばせることを怠るはずはなかった。

ところで、映画130年の歴史の中で忘れがたい有名な殺人のシークエンスといえば、おそらくアルフレッド・ヒッチコック監督の『サイコ』(1960)がその筆頭に挙げられるだろう。同作の主人公と思われたジャネット・リー演じるマリオンが宿泊先のモーテルでシャワーを浴びていると、いかなる予兆もなく突如として何者かの襲撃に遭い、あっという間に刺殺されるのである。ちょうど物語の折り返し地点でいきなり主人公が殺害される衝撃的な展開を生々しく描く一連のシークエンスにおいて、ヒッチコックは排水口をその最も象徴的なショットとして扱っていた。終始大きな音を立てて降りかかるシャワーの水が、ぐったりと横たわるマリオンの血を洗い流していく。そして血と水を区別せずにただ闇へと葬り去るのは、自らの仕事を真面目に淡々とこなしている排水口なのである。

『サイコ』より、シャワールームでの殺人

©1960 Shamley Productions

ここで必ず取り上げなければならないのは、『絶望先生』第8話「私は宿命的に日陰者である」だろう。Bパートの終盤、学校の教室で繰り広げられていた避難訓練ならぬ「非難訓練」のエピソードには、前後の繫がりがなくぶつ切りに挿入されるシーンがある。それは全編モノクロで描かれた主人公・糸色望のシャワーシーンである。望がシャワーを浴びていると背後に黒い人影が映り込み、カーテンが開かれるその刹那、ナイフが振り下ろされる。望の視線の先にいる黒い影の正体は他作品に登場する有名なキャラクターたちであり、カットが切り替わるごとにパロディの対象も次々と変わっていく。恐怖にとらわれた望は襲撃者の攻撃を避けようとするが、抵抗もむなしく、謎のダイイング・メッセージが書かれた壁を背に息絶えてしまう。

『さよなら絶望先生』第8話「私は宿命的に日陰者である」より、糸色望のシャワーシーン

©久米田康治・講談社/さよなら絶望先生製作委員会

この一連のシークエンスが『サイコ』のシャワーシーンのパロディであるということは、ヒッチコック映画に慣れ親しんだ者であればすぐさま理解できるだろう。たとえ『サイコ』を知らなくとも、何かしらのパロディが進行しているらしいことは、このシークエンスのいびつさからも直感的に伝わってくるはずだ。もとより『絶望先生』は不条理演劇のようにストーリーが展開する一筋縄ではいかない作品で、こういった前後の繫がりが認められない場面もたびたび挿入されるのだが、とはいえここまで丸ごと浮いているシークエンスは珍しい。

こうした文脈を等閑視したパロディのシークエンスは、『絶望先生』という作品をこれ以上なく秀逸に表すものである。「黒板ネタ」に象徴されるような、論理的な積み重ねを気にせずひたすらに情報量を増やしていくギャグのセンスが、ここでも遺憾なく発揮されている。教室の黒板に書かれた数々のネタには、容易に判別できるような時事ネタもあれば、まったく理解不能な言葉の羅列も少なくなく、基本的には読んでも読まなくてもどちらでも構わないものとして画面内では一律に処理される。作品のファンの間ではこうした黒板ネタに限らず、作中の膨大なネタを収集・解説するWebサイト「久米田康治ワールド Wikiサイト」(通称・久米田Wiki)が作られることとなり、その少々常軌を逸したパロディの数々は視聴者を元ネタ探しに駆り立ててきた。これ自体は必ずしも最良とは言いがたい鑑賞態度ではあるが、とはいえ『絶望先生』のひとつの個性を如実に表しているのもまた事実だろう。

批評家の石岡良治は『現代アニメ「超」講義』の中で、21世紀を代表するアニメスタジオとしてシャフトと京都アニメーションを取り上げ、シャフトを「画面に現れる情報コントロール」という観点から分析している。石岡は、アニメにカメラアイの概念を導入することで画面の情報量をコントロールしてきた押井守や庵野秀明と対比しつつ、シャフトのアニメはむしろカメラアイの不在を強調しており、これによってフラットかつグラフィカルなデザインを成立させてきたと指摘する。増殖し続ける無数の文字やネタそれ自体が画面設計と結びついていることを論じたものだが、これは第一に『絶望先生』に向けられた眼差しであると言ってもよい。実際、副監督の龍輪直征がインタビューの中で押井に言及するとき、取り上げる作品はカメラアイによる空間設計が顕著に見られる『機動警察パトレイバー 2 the Movie』(1993)ではなく、演劇的な画面設計が特徴の『御先祖様万々歳!』(1989)の方なのである。龍輪が絵コンテを担当した第3話「その国を飛び越して来い」における望と木村カエレとの応酬は、教室を演劇の舞台に見立てながらスクリューボール・コメディを展開していた。

『絶望先生』における『サイコ』のパロディシーンに話を戻すと、第一に映画=カメラアイのパロディという点で注目に値するわけだが、さらに見逃せないのがラストショットである。ヒッチコックの映画では排水口ショットが殺害されたマリオンの死体の瞳のクロースアップと重ね合わされるのに対し、『絶望先生』では排水口ショットの後に、まさしく平面そのものにデフォルメされたコウテイペンギンの顔が映し出される。このペンギンのショットに特に意味はない。コウテイペンギンはことあるごとに登場するキャラクターであり、オープニングでは登場人物の一人としてクレジットまでされているものの、ほとんど無視しても構わない些末な存在にすぎない。ショットやシーンの繫がりによる意味の伝達を逆手にとり、無意味なギャグへと変えてしまうのも『絶望先生』という作品の大きな特徴と言えよう。

それゆえこの一連のシークエンスは、映画的なカメラアイの模倣であると同時に、キャラクターによる名作映画のパロディでもあり、また排水口とコウテイペンギンを無秩序に繫げる純然たるギャグ表現としても受容される。脈絡のない『サイコ』のパロディは、映画史へのあからさまな目配せであるのみならず、『絶望先生』という作品が持つ「無秩序の秩序」とも言うべきカオティックな性格を最もよく体現するものなのだ。

メタファーの体系──『魔法少女まどか☆マギカ』

『魔法少女まどか☆マギカ』は虚淵玄による脚本と、異空間設計を担当した劇団イヌカレーをはじめとするシャフトのシュルレアリスティックな視覚表現が類まれなる相乗効果を発揮した作品である。魔法少女ものとしてのジャンル批評的な側面に加え、魅惑的なメタファーに彩られたアニメとして多くの耳目を集めることとなった。その結果、放送当時からありとあらゆるモチーフが「考察」の対象となり、物語展開を予測せんとする戯れが繰り広げられたが、それゆえにあまりにも多くの視聴者が目の前の映像そのものを、つまりは最も身近にして豊穣な意味の源泉を見過ごしてしまった。言うまでもなく排水口は、そこで不当に埋もれてしまった視覚的ディテールの代表格である。

『魔法少女まどか☆マギカ』第1話「夢の中で逢った、ような……」の排水口ショット

©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS

例えば第1話の冒頭、主人公の鹿目まどかと母親の詢子が朝の支度をする洗面所の場面において、すでに排水口ショットが二度描かれていることに目を向けるべきだろう。一度目は最初の場面転換として用いられ、二度目はまどかが顔を洗うまさにその瞬間に挿入される。この描写は一見すると、ありふれた日常のワンシーンとして処理されてしまいがちであり、実際にそれは誤りではなく正しい見方である。ここに何かしら無理やり解釈を付け足すことも不可能ではないが、この排水口ショットそれ自体に何か重大なメタファーが隠されているわけではない。そうではなく、むしろここでは反復それ自体が重要な意味を持っているのである。なぜならば、『まどか』においては排水口ショットが日常と非日常の2つに分けられ、反復を通じて段階的に描写されるからだ。

第2話においても排水口ショットは第1話と同じ場面で用いられる。自宅の洗面所でまどかが詢子に「魔法」について尋ねる場面、つまりは前日遭遇した謎の生命体キュゥべえと魔法少女巴マミとの不思議な出来事を思い返すシークエンスにおいて、排水口ショットはバンクとして用いられている。この排水口ショットの反復は、Bパートで親友の美樹さやかと一緒に魔法少女体験コースに行くことを考えれば、まどかにとっての変わらぬ日常を象徴するものであることが分かるだろう。

繰り返し描かれる排水口ショットは、しかしマミの悲劇的な死によって第3話以降、一気に様相が変わる。まどかとさやかはともに魔女退治に同行するも、そこでマミが魔女の結界内でお菓子の魔女に惨殺され、食い散らかされる姿を目撃してしまう。翌日、まどかは朝食の目玉焼きを目の前にすると、その色と形から亡くなったマミを連想し、フラッシュバックを引き起こす。排水口とまったく同じ俯瞰で描かれる目玉焼きはある種、露悪の誹りを免れないようなイメージの横滑りを展開するものである。キュゥべえのあの特徴的な瞳のクロースアップが飛躍的に増えるのもマミの死以降であることを考慮すれば、すべては排水口ショットを起点としたものであることにまず間違いはない。

『魔法少女まどか☆マギカ』第4話「奇跡も、魔法も、あるんだよ」より、目玉焼きによるフラッシュバック

©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS

このエピソードを境に、排水口ショットには不穏な死の気配が漂い始める。第8話では、魔法少女として契約したさやかとまどかが不幸な衝突を起こす。さやかの身を案じて無茶な戦い方をやめさせようとするまどかの言葉は、しかしさやかの耳には届かない。精神的な限界を迎えつつあるさやかは、彼女の目からはただ無責任な傍観者として映るまどかに対して、「だったらあんたが戦ってよ!」「何でもできるくせに、何もしないあんたの代わりに、あたしがこんな目に遭ってるの。それを棚に上げて知ったようなこと言わないで」と痛烈な罵倒の言葉を投げかけてしまう。まさにその瞬間、豪雨の中で逆流しそうになる排水口がくぐもった音を立てる。あたかもグリーフシードに溜まりこんだ浄化しきれない穢れのごとく排水口からあふれる雨水は、さやかの置かれた極限状態を、そしてまどかの抑えきれない心の有り様を雄弁に物語っているかのようだ。第1話で描かれた排水口とはまるで対照的なそれは、激しい水流と乱反射する光の明滅によって、二度と後戻りが叶わない魔法少女の運命をワンショットで切り取ってみせるのである。

『魔法少女まどか☆マギカ』第8話「あたしって、ほんとバカ」より、まどかとさやか

©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS

さらに第11話では、ついに地球外生命体としての本性を隠さなくなったキュゥべえが、魔法少女と人類との抜き差しならない歴史的な関係性をまどかに説く一連のシークエンスがある。キュゥべえは第二次性徴期の少女の抱く希望と絶望の感情がいかに人類史にとって必須のエネルギーであったかを雄弁に語り、まどかの理解と協力を引き出そうとする。「そうやって過去に流されたすべての涙を礎にして、今の君たちの暮らしは成り立っているんだよ」という台詞とセットで挟まれる排水口ショットを、もはやわれわれが見過ごすことはありえないだろう。

ここで挿入される排水口ショットは、キュゥべえが述べるような「エネルギーを回収するもの」、すなわち雨水を効率的に下水管へと流すことで人類の利益となる機能を示唆しているわけではいささかもない。むしろ、キュゥべえが人類史を盾に正当化しようとする「涙を礎にして暮らしが成り立つ」というロジックがいかに詐欺的ないしは欺瞞的であるかを、排水口は静かに、それでいて力強く告発しているようにさえ映る。こうした構図が立ち現れてくることによって初めて、土砂降りの雨とまどかの憔悴しきった表情が理解されうるのである。

『魔法少女まどか☆マギカ』第11話「最後に残った道しるべ」の排水口ショット

©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS

このように『まどか』における排水口ショットの数々は、無機質で即物的な外観にもかかわらず様々な意味作用を引き寄せてきた。だがここで真に重要なのは、そのいずれもが魔法少女の、ひいては人類全体の過酷な運命を示唆する役割を一手に引き受けてきたことである。

かつてまどかが平穏な日々を過ごしていた頃に描写された自宅の排水口は、再登場の機会をもはや永久に失ってしまったかのように見える。しかしながら、その沈黙を敢然として打ち破ったのが『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』(2013)であることは言い添えておかねばならない。まさしく映画の冒頭、この世の理から外れたはずのまどかが平然といつもの朝の支度を済ませる一連のシークエンスにおいて、またしても洗面所の排水口ショットが、あたかも待ち構えていたかのごとく大写しになる。穏やかな日常の象徴としての排水口ショットは、しかし虚焦点としての鋭い違和感を画面内に走らせずにはおかない。この目に見えないほど小さな亀裂が、のちに宇宙の因果律に干渉し二度目の世界改変を引き起こす前兆であったことは、今さら語るまでもないだろう。

キャラクターの零度──『3月のライオン』

『3月のライオン』は排水口から始まっている──これもまた修辞的な比喩でもなければ、大袈裟な誇張でもない。実際に第1話のAパートで描かれたファーストショットが排水口を映したものであったことを思い返していただきたい。シャフト演出における排水口ショットの中でも、『3月のライオン』のそれはひときわ特異な仕方で用いられている。というのも、同作における排水口ショットは主人公である桐山零の人物描写と分かちがたく結びついており、排水口がそのまま零の人格を表す詩的な表現として機能しているからである。

『3月のライオン』第1話「Chapter. 1 桐山 零」の排水口ショット

©羽海野チカ・白泉社/「3月のライオン」アニメ製作委員会

前述した第1話の冒頭は、零の義姉である幸田香子の一方的なダイアローグから始まる。「ゼロだって──ヘンな名前ぇ──」「──でも、ぴったりよね」「家も無い」「家族も無い」「学校にも行って無い」「友達も居無い」「──ほらアナタの居場所なんて この世の何処にも無いじゃない?」 零に対する一種の呪いとも形容しうる香子の苛烈極まりない言葉は、原作漫画では黒/白ベタのコマの上に台詞が大きく書かれているのみであったが、アニメでは排水口ショットへと翻案され、低く濁った水音とともに非情な台詞が語られていく。

新房監督はBlu-ray&DVD特典のブックレットインタビューにおいて、冒頭の排水口ショットは香子が発する「ゼロ」という言葉を排水口の円形と図像的に重ね合わせることを目的としていた、と証言している。もちろんそれ自体いかにもシャフト的な巧みな手つきとして評価できるものだが、ここでは同時にもうひとつ別のモチーフを導入することにも成功している点に注目してみたい。それは排水口に流れ込む「水」のイメージである。

『3月のライオン』において水の主題が前面に押し出されていることは自明だろう。無論これは原作漫画においても同様である。舞台となっている六月町と三月町は水に囲まれた町であり、東京の月島近辺をモデルにしている。六月町と三月町の間には川が流れており、2つの町を結ぶ大きな橋を零は幾度となく往復する。それゆえ、零が抱える絶対的な孤独や内心の葛藤は、絶えず水とともに描かれてきた。実際、幸田の家を出た零が六月町のマンションで一人暮らしを始めたのは、そこが川を一望できる場所だったからである。

『3月のライオン』では水の流れが登場人物の感情の動きを自在に表現する役割を担っており、排水口はまさにそうした流れを生み出す特権的な装置として機能する。例えば、第5話で零がカッコウの生態を偶然にもテレビ番組で知る場面。卵を他の鳥の巣に産み落とすカッコウの托卵を自分自身の境遇と重ね合わせる零のモノローグは、やはり排水口ショットから始まっている。

『3月のライオン』第5話「Chapter. 10 カッコーの巣の上で」の排水口ショット

©羽海野チカ・白泉社/「3月のライオン」アニメ製作委員会

香子が零の回想の中ではなく、実際に初めて登場する第8話の場面を見てみよう。香子は事前に何の連絡もなく、家族なのだから当然であると言わんばかりに突然零の自宅に押しかけてくる──かつて「家族も無い」などと言い放ったにもかかわらず、である。香子は部屋に入るなり、勝手に浴槽に湯を張って冷え切った足を浸す。ここでもやはり排水口ショットに至るまでの画面が丁寧に繫げられており、すでに見た第1話冒頭の反復であることは指摘するまでもないが、しかしこのシークエンスではそれが明らかな両義性を帯びていることに注意すべきだろう。

零の人間性を表していたはずの排水口はいまや、彼を糾弾した香子自身に鋭く問い返すように向けられ、彼女がひた隠しにしている素顔を暴く。「居場所が無い」とは、棋士の家の子として生まれながらも、父親が内弟子として引き取ってきた他人の子どもと比べてはるかに才能が劣り、実力の差を突きつけられて棋士としての将来を早々に断念させられた香子自身のことにほかならない。事実、彼女は父親を避けるようにしばらく家にも帰っておらず、今まさにこの瞬間もあてのない放浪を繰り返す家出の真っ最中なのであった。

また、排水口から水が抜けて湯船の水位が徐々に下がっていくという演出も、シャフトアニメならではのユニークな表現と言えよう。こうした排水口へのこだわりは、原作漫画はもちろん、神木隆之介が零を演じた大友啓史監督による実写映画『3月のライオン 前編』(2017)においても見られない。一方アニメでは、水位の低下によってある種の対比が生み出され、香子の内面がより複雑な仕方で描き出されている。激しい水流とともに描かれる苛烈な一面は香子の核と言って差し支えないが、穏やかな水流に寄り添う淑やかな一面もまた、たしかに彼女自身を構成するものなのである。

『3月のライオン』第8話「Chapter. 17 遠雷(1)」より、湯船の水位の変化

©羽海野チカ・白泉社/「3月のライオン」アニメ製作委員会

この水位というモチーフひとつとってみても、『3月のライオン』の舞台設定はきわめて巧妙である。零が住む川沿いのマンションの真向かいには、逆三角形の建造物が特徴の霊岸島水位観測所が位置している。この逆三角形は土木や建築の設計図などで高さを表すために用いられる記号をイメージしたものであるが、これを踏まえると無視しえない一致が浮かび上がる。零がたびたび訪れるこの場所は、かつて東京湾の平均海面を算出した地点であり、日本の標高の基準面──すなわち水深ゼロメートルなのである。「零」と「ゼロ」で結ばれるこの意味上の連鎖は、原作者である羽海野チカの卓越した風景描写の産物であり、人と街とが否応なく響き合っていることを裏付けるものであろう。めまぐるしく移り変わる将棋界に身を置く零は、同時に等身大の悩みを抱える高校生でもあり、変わりゆく街並みの中にあって変わらず佇む建造物に自身を重ねているのである。

『3月のライオン』第13話「Chapter. 27 扉の向こう」より、水位観測所

©羽海野チカ・白泉社/「3月のライオン」アニメ製作委員会

そして意識的に描き込まれる排水口ショットは、零の成長と歩を合わせるかのように劇的な変容を遂げる。例えば、新人王戦で優勝した零が、学校の放課後将棋科学部の部員全員から大いに祝福される場面に注目したい。思いがけず自身がすでに温かな環境にいたことを自覚した零は感極まり、席を外してトイレへと向かう。普段の鬱屈とした雰囲気とは打って変わって、明るい光と水の反射に彩られた穏やかなシークエンスにおける排水口ショットは、これまでの内的な虚無を写し取るイメージとは対照的に、満たされあふれ出す感情をゆっくりと吸い込んでいく。

『3月のライオン』第33話「Chapter. 66 陽のあたる場所」より、感極まる零

©羽海野チカ・白泉社/「3月のライオン」アニメ製作委員会

一見他愛もないものに思える排水口ショットは、どれも同じであるかに見えて決して同じではない。それらは驚くほど多様な顔を持ち、零の内心や彼を取り巻く環境に応じて実に豊かな表情を見せる。零の人間としての成長は排水口によって、排水口とともに紡がれていると言っても過言ではないのである。

おわりに

これまでやや性急にいくつかの排水口ショットを抜粋してきたが、他にも論じるべきシークエンスは枚挙に暇がない。例えば、食事を主題とした『幸腹グラフィティ』では、料理のシークエンスにおいて何度も台所に立つ場面が描かれるため、必然的に排水口ショットが増えると思われるかもしれないが、実際にはむしろ意図的に排除されているかのように影を潜めている。

あるいは、排水口に流れ込む激しい水流に焦点を当てるのもよいだろう。『3月のライオン』第28話の川本ひなたのイジメをめぐるシークエンスに挿入される排水口ショットは、色変えの表現もあいまって『ef – a tale of memories.』(2007)第8話のシャワーシーンを思い起こさずにはいられない。また『荒川アンダー ザ ブリッジ』(2010)の第2話では幼少期のリクが父親の髪を洗う場面に排水口ショットが登場しており、吸い込まれていく水の流れが彼の流す涙と連動していた。

翻ってシャフト以前の新房監督作品も決して忘れることはできない。特に『コゼットの肖像』(2004)は『まどか』の精神的な源流とも言うべき作品で、表現主義的な作風や作中に登場する建築物の様式上の類似がしばしば話題に挙がるが、それよりも見落としてはならないのは確固たる意志を感じさせる排水口ショットであろう。さらに遡って『The Soul Taker 〜魂狩〜』(2001)においても、第4話の舞台となるミッションスクールや第5話のシャワーシーンでやはり排水口が大写しになる。新房作品において排水口ショットとは、それほどまでに重要な位置を占めるものなのだ。

本稿に結論めいたものは存在しない。というよりも、何かそれらしいひとつの結論に飛びつくことの危うさを繰り返し指摘してきたつもりである。それゆえ、ここではあらためて排水口ショットが担いうる意味作用の豊かさを強調しておかなければならない。すでに見てきたように、本稿で取り上げた排水口の数々はいずれも単一の図式には還元しえないものであり、それぞれに固有の文脈や意味作用を備えていた。つまり排水口ショットとは、何らかの一元的な意味ないしは意図に奉仕するものではなく、むしろその都度多様な解釈可能性に開かれた映像実践として理解すべきものなのだ。

排水口の向こうには、いまだ全容の定かならぬ無限とまでは言わないまでも、迷宮のように奥深い地下世界が広がっている。シャフトアニメにおける演出とは、まさにその一隅を照らし出そうとする試みにほかならないのである。

著者

あにもに animmony

アニメ制作会社シャフトの作品が世界で一番好き。シャフトに関する論考を集めた合同誌『もにも~ど』を作っています。きっと見に来てくださいね♪

Blog:もにも~ど

BOOTH:MONIMODE TEN

関連商品

シャフト批評合同誌

もにも〜ど 2

アニメ会社シャフトに関する評論同人誌。総勢29人によるイラスト7本、評論22本を掲載、388ページの超絶ボリュームです。アニメ論や歴史研究、近年の潮流まで完全網羅。これを読まずしてシャフトアニメは語れない!

文学フリマ東京38

5月19日(日)

東京流通センター 第一展示場 J–34

会場価格:2,000円

関連リンク